| |

|

第Ⅱ部 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─

|

| |

|

|

|

■第10回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(10) (最終回)

今回は四大蔵書家の一、楊氏の海源閣と、蔵書の保存と編纂へのあゆみをご紹介します。

(2023年3月15日)

|

| |

|

|

|

■第9回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(9)

今回は山東・臨清の人、徐坊(1864~1916)を紹介。

清末民初という多難な時期に生きた彼は、京師図書館の副監督となり、これを契機に、古籍善本を整理保存する仕事の第一線に身を置くこととなった――

(2023年1月16日)

|

| |

|

|

|

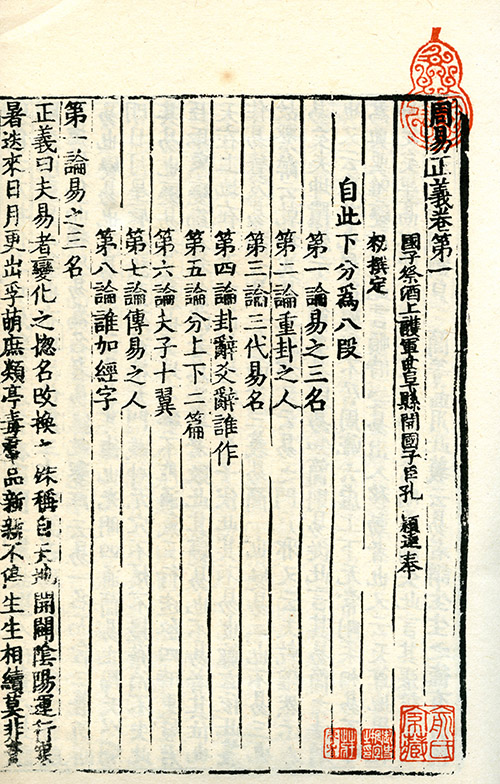

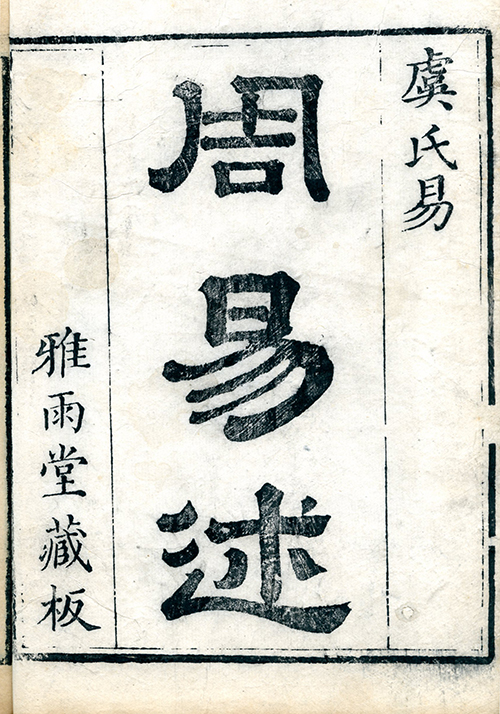

■第8回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(8)

今回は蔵書家と出版について、徳州の人、盧見曽(1690~1768)を紹介。

彼の、瀟洒な外観と学術性の高い出版物「雅雨堂蔵書」は清一代の白眉といえるでしょう。それは…

(2022年11月15日)

|

|

|

■第7回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(7)

今回は王士禎――王漁洋の名で知られる清詩の巨匠について。

嗜書之癖と自称する王士禎の書物好きエピソードが面白い!

(2022年9月15日)

|

| |

|

|

|

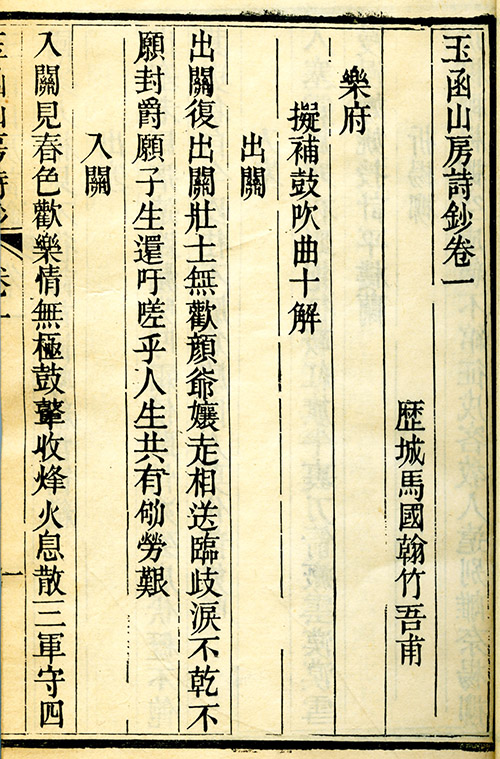

■第6回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(6)

今回は馬国翰について。

著名な『玉函山房輯佚書』の撰者として学術史に不滅の金字塔を打ち立てた人の蔵書の行方は――?

(2022年7月15日)

|

| |

|

|

|

■第5回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(5)

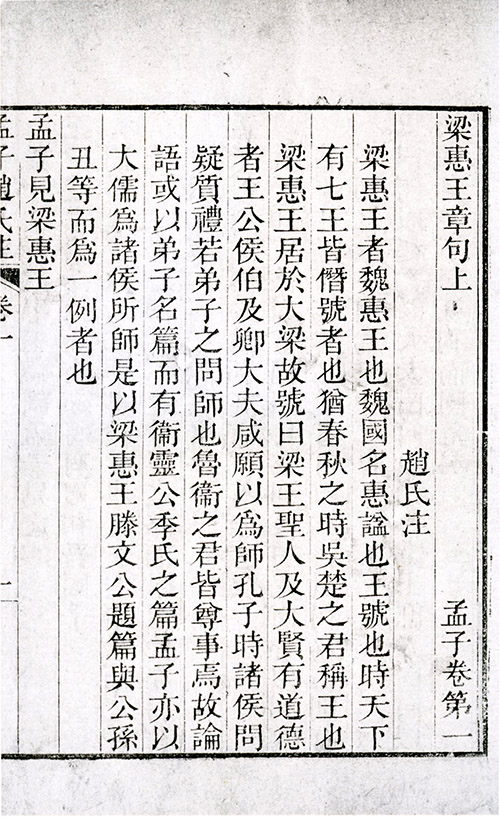

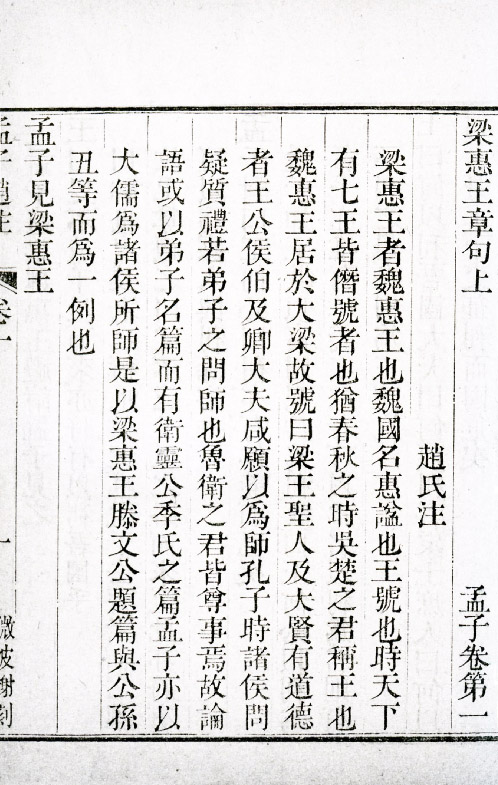

引き続き、趙岐注孟子を翻刻した人のお話。

今回は韓岱雲という、蔵書家辞典等にも出てこない知る人ぞ知る書物文化人です!

(2022年5月16日)

|

| |

|

|

|

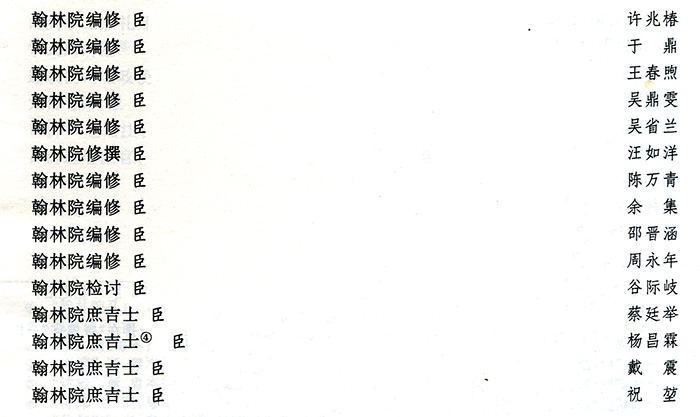

■第4回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(4)

今回は山東省(1)でちらりと触れた、乾隆時代の家刻本、『微波榭叢書』で有名な、孔継涵についてご紹介します。

(2022年3月15日)

|

| |

|

|

|

■第3回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(3)

今回は周永年についてのお話です。

周永年(1730~1791)は、(1)に述べたように、水西書屋という蔵書室を持っていた。

(2022年1月17日)

|

| |

|

|

|

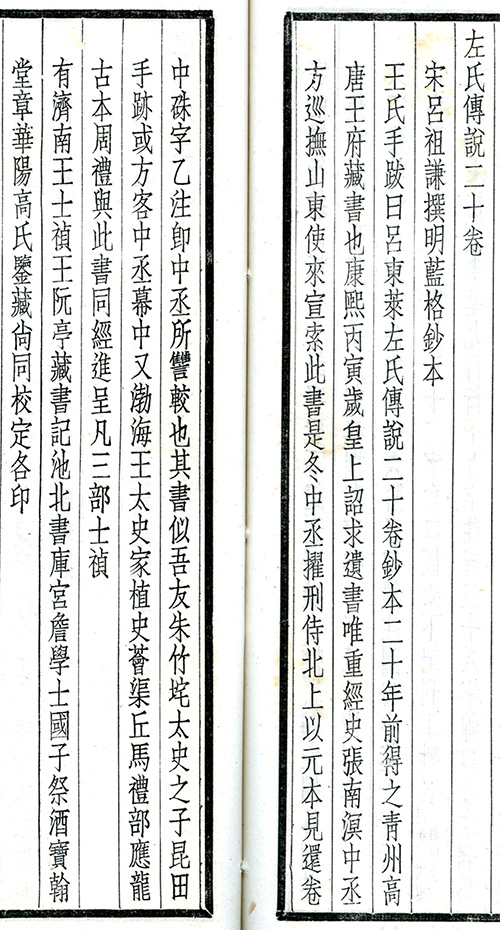

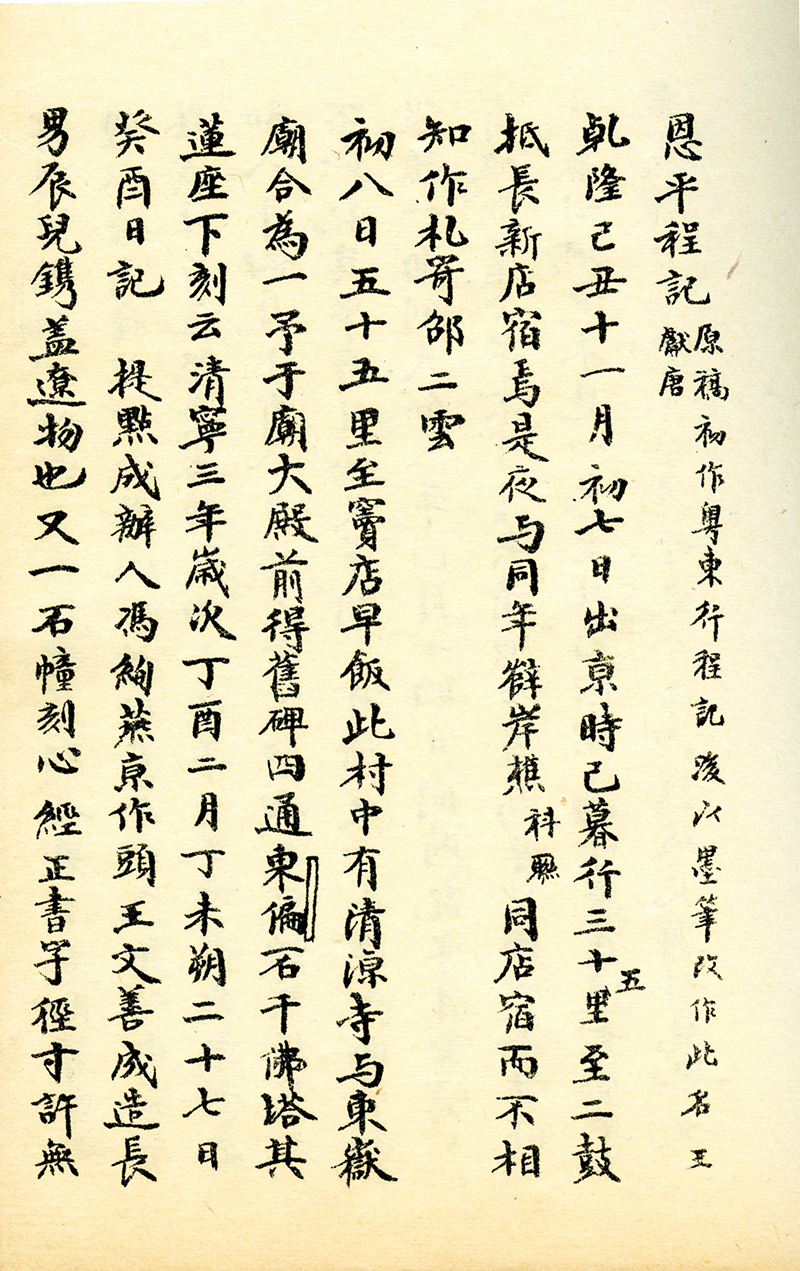

■第2回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(2)

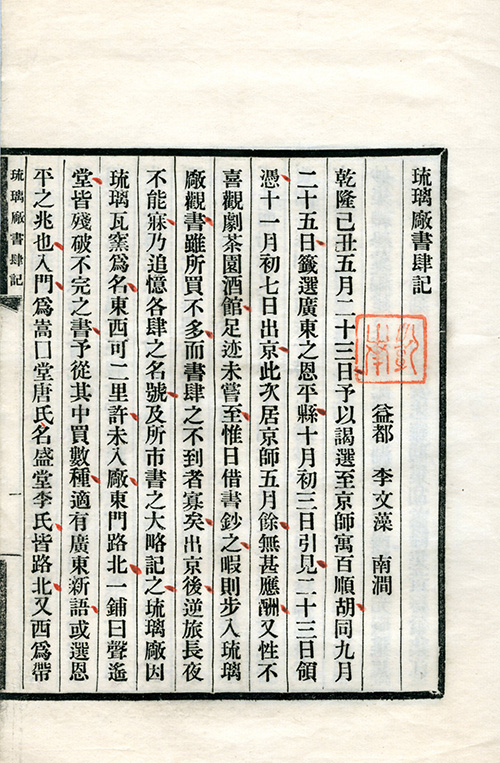

まず、李文藻(号南澗 1730~1778)について見てみよう。

益都(今の青州市)の人。字あざなは素伯、幼少にして神童と崇められ、山東の郷試で、著名な考証学者・竹汀先生銭大昕(1728~1804)を驚かせ、乾隆26年(1761)進士となった。第二甲九名。この年の探花(第一甲第三名)に…

(2021年11月15日)

|

| |

|

|

|

■第1回 蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(1)

前回まで20回、特に近代の蔵書家について述べてきたが、ここからは、地域を中心として、或いは特異な蔵書構成を中心として、など幾つかの見方から蔵書家を紹介し、中国蔵書文化を理解する一助となればと願い、第Ⅱ部として続稿したいと思う。

「辨章学術・考鏡源流」という言葉が中国目録学の本質を示しているといわれる。目録とは、書物がどのような分野や流派に属するかを定め、しかもその学派の流れが分かるように記すものであると。中国は古来、…

(2021年9月15日)

|

| |

|

| |

▲このページのトップへ |