蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(8)

髙橋 智

今回は、蔵書家と出版について、徳州(現在は河北省と山東省の境界)の人、盧見曽(1690~1768)を紹介してみよう。字は抱孫、号は雅雨山人。父道悦は康熙9年(1670)の進士で、陝西・河南に官を得て赴いた。見曽は家学を承け、康熙60年(1721)に進士(第二甲22名)に及第し、四川、安徽、江蘇、また北方にも知府・知県として赴いたが、各地で水害対策などの治世に功があった。両淮塩運使(塩の専売を司る役人)となった時には、揚州の河の氾濫を食い止め、かつての都であった時の景勝を復元したということである。かくして見曽は、体格は小さかったが治世の才は長けていたと評された。

また、それぞれの赴任地にあって、当時の教育機関であり文化施設であった書院の建設に余力を遺さなかった。無論、祖先以来受け継ぐ詩文制作にも才を著した。とりわけ蔵書を好み、自ら校讎(校勘)の学に沈潜し、刻書(出版)には最も意を用いた。瀟洒な外観と高い学術価値を有する出版物「雅雨堂蔵書」は清一代の白眉と言っても過言ではない。それは清・乾隆時代の、典型的な柔らかい写刻体(手書きの書体を版におこしたような柔らかい字体、康熙時代にも精審なものがある)と言われる雅な字体を用いた美しい出版物であった。

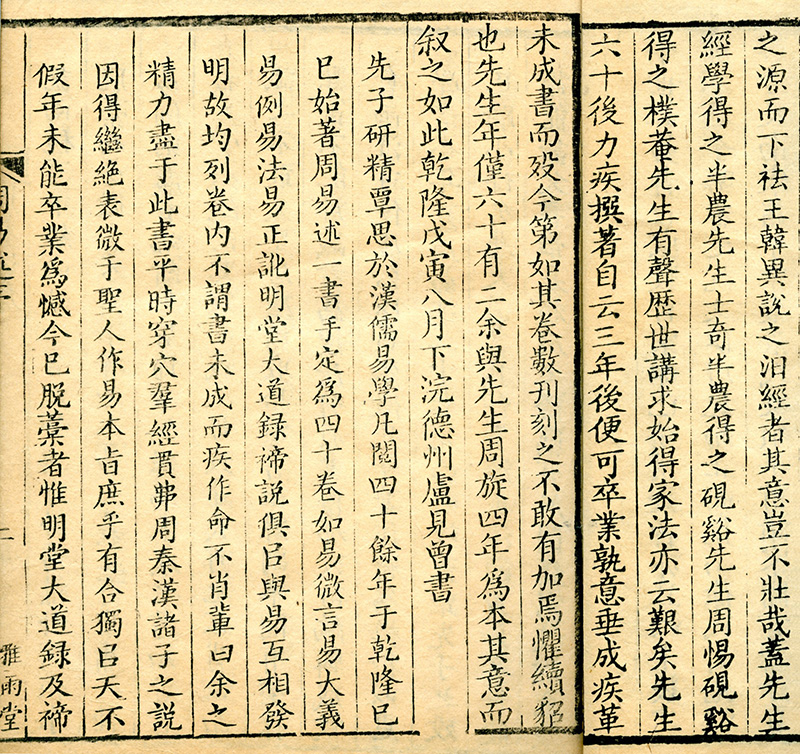

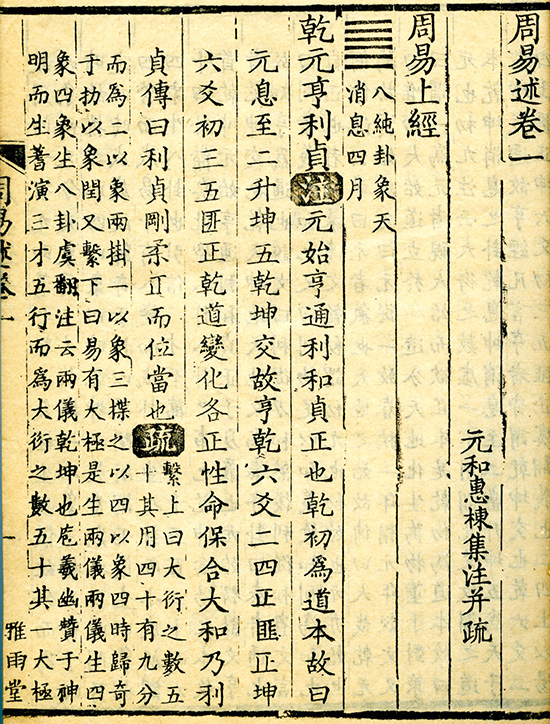

この写刻体をよく示しているのが、図版に示す書物である。これは、清朝の学問を代表する考証学(特に儒学の経典を文献学や文字学を駆使して意味や実態を考究する学問)の全盛期(18世紀)に活躍した恵棟(1697~1758)の著作で、『易経』の注釈書、『周易述』の単行本であるが、図版1の封面に「雅雨堂蔵板」と記すのが盧見曽の出版であることを示している。

本書の著者恵棟は、元和(現在の江蘇省蘇州)の人である。地名に拠ってその学派を呉派と呼ぶが、父の恵士奇(1671~1741)から受け継ぎ、後に王鳴盛(1722~1797)や銭大昕(1728~1804)といった清朝を代表する学者が活躍する学統である。恵棟は、宋時代の朱子学隆盛のために、埋もれて学者の目に触れ得なかった『易経』の古い注釈を復元して後世に伝えた。とりわけ、漢時代の学問注釈(漢学と言われる)を深く研究した恵氏は、漢儒易学に研精覃思40年といい、62歳をもって生涯を終えているから、その大半をこの学問に費やしたわけである。乾隆14年(1749)にその成果として『周易述』を著し、同23年(1758)に未完のまま世を去ったのである。

盧見曽は、乾隆時代の初め、二度に亘って両淮塩運使に就いた。揚州(江蘇省)の蔵書に富んだ居所には雅雨先生と慕って四方の学者名流が集い、ともに学問を語りあった。恵棟もその一人であった。盧文弨(1717~1795)、戴震(1723~1777)、王昶(1724~1806)等々も上客であったという。『易』学に通暁する恵棟は、それ以後、盧氏の出版事業に大きく関わることとなった。

盧見曽は、恵棟の学問に深く敬意を表し、子の恵承緒とともに『周易述』を未完のまま刊刻することとしたのである。かくして、恵棟の名著『周易述』は、その稿本が後世に広く行き渡ることとなったのである。出版作業のさなか、ともに父の遺書の校勘に当たった承緒の弟承萼も亡くなってしまったという。本書は、その版刻の美しさと裏腹に、こうしたもの悲しい経緯も記されるが、とまれ、盧見曽が揚州に来て(1753)、短い4年程の恵棟との交流、すなわち蔵書家と学者との友誼が、永く文献の歴史に刻まれていくことになった貴重な一本であると言える。

中国の蔵書家は、明時代末期(17世紀)以来、出版家であることも多い。汲古閣毛晋や抱経堂盧文弨など自らの蔵書をもとに校勘校訂して善本を作り上げるのである。しかし、自蔵本の翻刻だけではなく、学術史の一翼を担う歴史の継承という大きな役割を担った出版も蔵書家によって行われていたのである。雅雨堂本にはそうした重みと奥ゆかしさが感じられる。

盧見曽の出版事業で特筆するべきものに、墓碑銘などの所謂金石学に於いて、学者の便をはかるために、元・明時代に編纂された『金石例』『墓銘挙例』『金石要例』の名著三書を合わせて『金石三例』(乾隆20年)として世に流布させたことも挙げられる。

さて、その盧見曽の蔵書はと言えば、10万巻を超えていたとされるが、今は散佚して殆ど遺らない。よく知られるものに、中国国家図書館所蔵の明刊本『古直先生文集』(明劉珝撰)があり、それには盧見曽の蔵印が捺され、第1、2回に述べた李文藻(号南澗 1730~1778)が乾隆34年(1769)に山東の徳州でこれを入手したという識語が記されている。こうした僅かな遺物で旧蔵書の実態を想像することしかできないが、蔵書家の志は、出版事業など様々な遺業のなかに見出さなければならないと、その深く広大な書物文化を仰ぎ見る思いがするのである。

(たかはし・さとし 慶應義塾大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。