蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(1)

髙橋 智

前回まで20回、特に近代の蔵書家について述べてきたが、ここからは、地域を中心として、或いは特異な蔵書構成を中心として、など幾つかの見方から蔵書家を紹介し、中国蔵書文化を理解する一助となればと願い、第Ⅱ部として続稿したいと思う。

「辨章学術・考鏡源流」という言葉が中国目録学の本質を示しているといわれる。目録とは、書物がどのような分野や流派に属するかを定め、しかもその学派の流れが分かるように記すものであると。中国は古来、目録学が伝統的に充実しており、紀元前から理論と実践が積まれ、蔵書は単なる書物の山ではないことを証明してきた。蔵書家も単なる蒐集者ではなかった。蔵書家の「家」は、現存最古の目録『漢書藝文志』に「凡そ易十三家」「凡そ詩六家」などとされる「家」と同じく「学派」を指している、ともいわれ、「版本学者」より一段由緒ある「版本学家」の呼称にも似て、深い源流を担っているといえるのかも知れない。

さて、山東省の蔵書家と蔵書の源流について紹介したいと思うが、それは、私がかつて『孟子』の版本(テキスト)を調べている時に気になっていたことである。『孟子』のなかで、最も古い注釈書として遺るものは後漢の趙岐(?~201)が注釈を加えた『趙注孟子』であるが、このテキストは『十三経注疏』という儒家の経典集に含まれるものが通常流通しており、善本は極めて少ない。その最善本として遺るのが、『四部叢刊』(拙著『書誌学のすすめ』東方書店 2010、222頁等参照)に収載される宋刊本であった。勿論、これは影印本である。実は原本は行方不明となっている。この宋刊本は、中華民国の孟森、日本では小林俊雄という学者が研究している。更に、この宋刊本に依って翻刻したと思われる清代のテキストが『微波榭叢書』に収載されている。『微波榭叢書』は乾隆時代(18世紀)、孔継涵(1739~1783)の家刻本(個人が私財で上梓するもの)である。孔氏は、孔子六十九世の孫であった。また、同じくこの宋刊本に依って翻刻した善本に、やはり乾隆時代、韓岱雲が出版した美しい家刻本がある。いずれも印刷部数が少なく、あまり流通しない善本である。

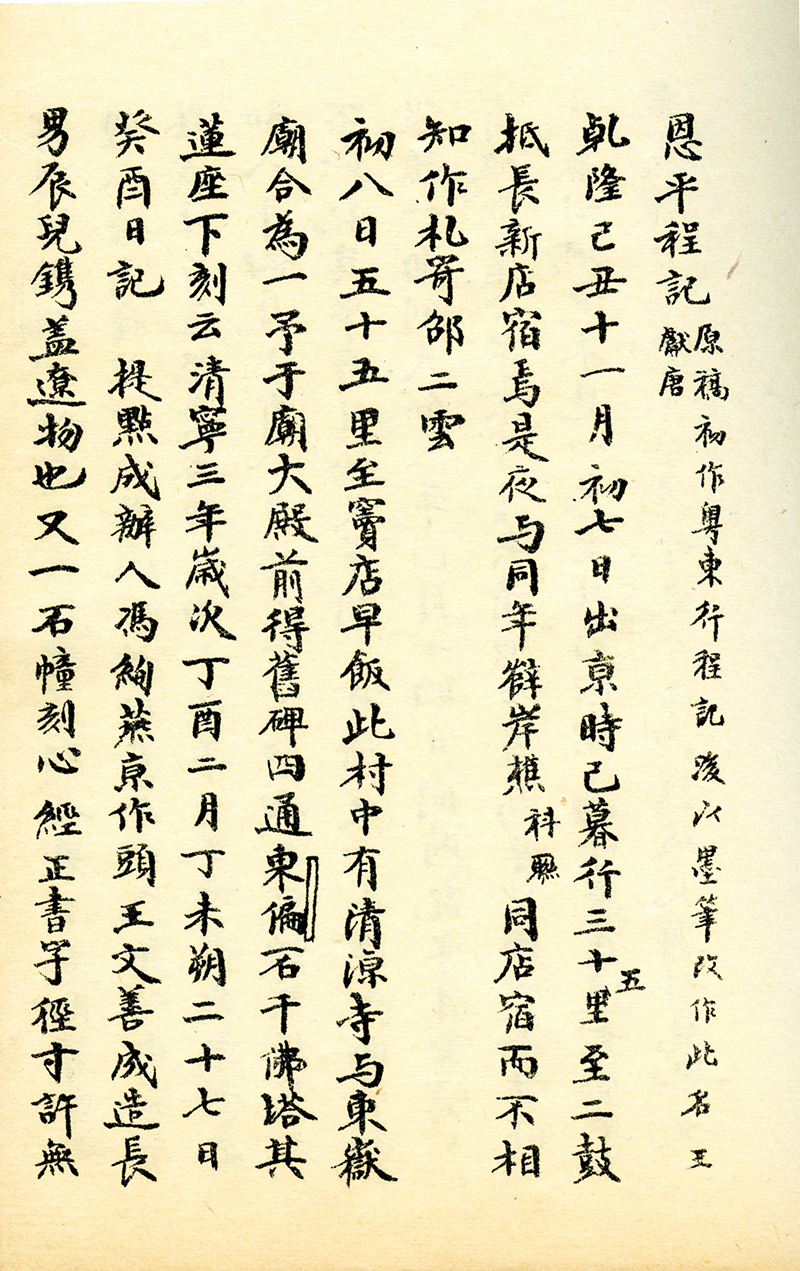

さて、孟氏や小林氏の後塵を拝してこれらを調べてみると、三本には山東省という共通点があった。宋刊本は北京にあったが、山東益都(今、寿光市=濰坊市の北西部)の李文藻(号南澗 1730~1778)が入手して(宋刊本そのものかどうかはわからないが、影写したものかも知れない)、転々孔氏や韓氏が見るところとなったようである。韓岱雲は山東安邱(今、安丘市)の人、孔継涵もまた山東曲阜の人であった。

山東省は河北省に隣接し、北京にも比較的近く、済南や海源閣で有名な聊城、何といっても孔子の故郷曲阜を擁している。山東半島の先に煙台市があり、その南東に文登市がある。文登にも著名な蔵書家于氏があった。曲阜の孔氏をはじめ、蔵書の源流にとっては極めて意義深い地であるといえるだろう。

山東の蔵書家・蔵書研究は、かつて山東省図書館館長を務めた王献唐(1896~1960)が最も著名である。江蘇省に近い日照の人で、同郷の許瀚(?~1851)に金石文字学を学び、中華民国14年(1925)北京に来遊、古籍善本に触れて版本目録学を志した。同18年には山東省図書館館長となり、山東の文物典籍の蒐集に努め、古写・旧刊・名家校抄の善本は、日中戦争前夜までに3万6千冊に達した。またこの頃、山東では土匪と呼ばれる盗賊団が跋扈していて、その首領王金発は、済南の西、聊城の大蔵書楼・海源閣を狼藉、宋・元の秘冊が蹂躙された。王献唐は土匪が去った後に組織を形成して蔵書検査を行い、『聊城楊氏海源閣蔵書之過去現在』(山東省図書館叢刊 1930)を著した。中国を代表する海源閣の蔵書が現在、国家図書館・山東省図書館に保存される基礎を形成した功績は譬えようもない。更に中華民国26年(1937)日中戦争が本格化すると、善本文物を携えて四川の寺院に避難し、戦後は山東に帰るべく完璧を期した。中華民国20年には『山東省図書館季刊』を発刊、「李南澗之蔵書及其他」等、創刊号に多数の論考を載せた。自らも蔵書家であり、山東文献の復元に余力を残さなかった。その詩、「蔵書十詠」には、清時代の乾隆嘉慶(1736~1820)年間、最も学問が盛んであった時期、山東では、周永年(1730~1791)の水西書屋、李文藻の大雲山房が蔵書の最たるものであったことを、また彼らの旧蔵書を捜索しても僅かに数十種しか入手できなかった悲しみを詠んでいる。蔵書家・蔵書愛には特異な情熱を持っていた人であった。

周永年や李文藻については、別に紹介しなければならないが、山東の蔵書家・蔵書研究で王献唐とともに重要な人物が、碩学王紹曽である。

王紹曽(1910~2007)は江蘇省江陰の人で、山東大学古籍整理研究所を主催し、『四庫全書存目叢書』の編纂を完成させたことで有名である(拙著237頁等参照)。銭基博(1887~1957)に教えを受け、後に張元済(1867~1959)とともに商務印書館で『百衲本二十四史』の編纂校勘に当たった文献学家である。また、主編の『清史稿藝文志拾遺』(中華書局 2000)は書目上に現れる清代の古籍がほぼ網羅されていて有益極まりない。『山東蔵書家史略』(山東大学出版社 1992)、『山東文献書目』(斉魯書社 1993)、論文集に『目録版本校勘学論集』(上海古籍出版社 2005)があり、王献唐とともに山東文献学家の双璧であった。

かつて『李文藻四種』として上海古籍書店が影印した。

(たかはし・さとし 慶應義塾大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。