蔵書家と蔵書の源流 ─山東省─(4)

髙橋 智

次に、第1回で述べた、乾隆時代(18世紀)の家刻本(個人が私財で上梓するもの)、『微波榭叢書』で有名な、孔継涵(1739~1783)について紹介しよう。孔氏は、孔子六十九世の孫で、曲阜の人。乾隆36年(1771)第二甲四十名の進士で、第3回の周永年と同年の及第である。『微波榭叢書』に収められる『孟子』は特に価値の高いものであるが、それに因んでか、字(あざな)は、体生、補孟といった。自ら「誦孟」という蔵書印も用いている。また、別に葒谷ともいい、葒谷先生と呼ばれた。戸部の官に就き京師にあり、ほどなく母堂の病を以て帰郷、若くして世を去った。

蔵書は、儒書に止まらず天文算術あらゆる部門に及んだ。数十万巻を蓄え、南方の大学者朱彝尊(1629~1709)はその蔵書の富と精を、北方蔵書家の雄であった李開先(1501~1568)を超えていると評した。李氏は中麓と号し、明時代中期、南方の蔵書家焦竑(1540~1620 『国史経籍志』で知られる)と並んで南北蔵書家の双璧と称された人である。

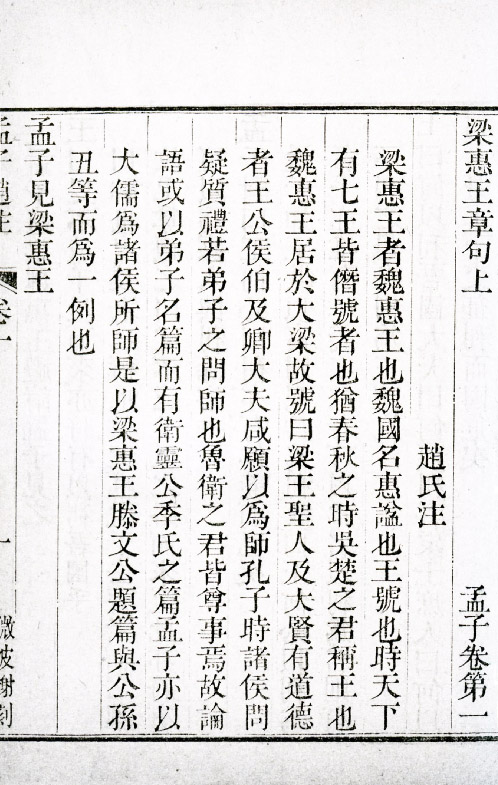

孔氏が官職にあって京師北京に在るころ、『四庫全書』の編纂に当たっていた安徽休寧の戴震(1723~1777)が『孟子』の最も古いテキストを孔氏に示した。これより、すぐに校勘作業を始め上梓したのが『微波榭叢書』に収載の『孟子趙注』14巻である。戴震が与えたテキストは、当時見ることのできなかった宋刊本に基づいて、かつての蔵書家が写し校訂した貴重なものであった。孔氏はそれを翻刻したので、乾隆時代、『孟子趙注』の良いテキストが無かった時代に、異彩を放った出版であったわけである。戴震が与えたテキストに出会ったときの孔氏の喜びが『微波榭叢書』本の跋文によく記されている。

孔氏と戴震は姻戚関係にあったため、この偶然が生まれたのである。戴震は、皖派といわれる考証学の一派の祖師で、考証学の大師、段玉裁(1735~1815)・王念孫(1744~1832)等が皆師事するほどの大家である。文字学に優れ、『四庫全書』の解題では経部を担当している。

孔継涵の蔵書で最も有名なものは、宋紹熙3年(1192)に浙江で出版された『礼記正義』である。本書については、「続々書誌学のすすめ」第19・20回でそのいきさつを述べたのでご参照いただきたい。

そもそも「正義」とは唐の孔頴達(574~648)が、『礼記』を始めとする『五経』に附した注釈の名前で、『五経正義』と総称される。孔頴達以前には漢代の学者による注釈が主であったが、それを更に敷衍した注釈である。「正義」はまた「疏」ともいった。もともと「正義」だけを単行で出版していたので、それを単疏本と称した。しかし、宋時代になると、本文・漢代の注・「正義」を別々の本で見るのは不便だからと、三つを併せて一書にして出版する試みがなされた。これを注疏本と称したが、以後、中国ではこの形式が『五経』の一般的な形となった。

その注疏合刻の出版(『礼記正義』)を最初に成し遂げたのが、宋紹熙年間ころ、12世紀末浙江省の役所なのであった。この経緯は、宋紹熙3年刊『礼記正義』に附された黄唐の跋文に記されている。従って本書は現存する『礼記正義』の様々な伝本のなかで最も優れたテキストであるとされるわけである。最も、以後の『礼記正義』は皆63巻に分けるが、本書は70巻に分け、単疏本の分巻によっているところが、古雅であるといえる。

孔継涵の跋文によると、本書は著名な蔵書家の手を経てきたが、乾隆41年(1776)に孔氏は百金を以て借り得たという。そして、本書との校異を通行のテキスト(乾隆4年武英殿刊本)に書き入れ、併せて戴震が校訂した校記も記し、本書に添えてあった黄唐の原跋や恵棟(1697~1758)が加えた新たな跋文もすべて綺麗に写し取り、孔継涵校本として完成させた。これは蔵書家の手になる校本(テキスト間の異同を精密に書き入れたもの)の典型的な一例といえよう。乾隆4年武英殿刊本は善本の列に入らぬことが多いが、こうした書き入れを尊重して善本に列せられるのである。

孔氏はこの作業に精力をつぎ込み、子の広栻にも校訂を託している。完成した校本は、後に、傅増湘(1872~1950)・王綬珊(1873~1938 「続々書誌学のすすめ」第6回 『東方』468号参照)の所蔵となり、現在は上海図書館に収蔵されている。

そして、孔継涵が一時手にしたその宋刊本の原本はといえば、その後、清宗室の盛昱(1850~1900)に帰し、更に袁世凱の次子袁克文(1890~1931)の有となった。袁氏は「後百宋一廛」(黄丕烈の後継者を意味する)と称し、清朝第一の蔵書家黄丕烈(1763~1825)にあやかるほどの善本を有した人で、本書はその中でも珠玉の一本であった。その珍蔵もやがては散じ、遂に、当時、最も経済的に力のあった蔵書家・潘宗周(1867~1939)の得るところとなったのである。潘氏は孔継涵、即ち孔子一族の孔府旧蔵本として愛蔵し、室名を「宝礼堂」と名乗ったのである。現在は中国国家図書館の一級文物となっている。

孔氏は儒学の祖孔子の子孫であったが、闕里の校訂家・蔵書家としての面目は、躍如たるものがあったといえるであろう。

(たかはし・さとし 慶應義塾大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。