台北国際ブックフェアと香港

この連載のタイトルは「香港本屋めぐり」。ところが、今回のテーマは台北だ。本連載の第21回では、香港を離れマカオに入り「边度有書,有音樂」を紹介した。この遠征に続き、今回は台湾に飛んだ。そこに「香港」があるからだ。

今年の1月、本連載の第2回で取り上げた「艺鵠(アイゴッ)書店」のインスタグラムを見ていたところ「香港の多くの独立系出版社と書店の協力を得て、私たちは台北国際ブックフェアにブースを出すことになった」という告知があった。これは行ってみなければなるまいと思い、香港から台湾に飛ぶチケットを予約した。

「台北國際書展」(台北国際ブックフェア)は、2月4日から9日まで、台北のランドマーク「台北101」の隣にある台北世界貿易センターで開催。ブックフェア終了後の報道によると、6日間の来場者はのべ57万人で、昨年に対して2万人の増加。参加国は29で、台湾内外504の出版社・書店が参加したそうだ。

▼台北国際ブックフェアの会場――台北世界貿易センターに入る

ブックフェアの会場「台北世界貿易センター」の入り口の一つ。

2月4日午前、会場に入る。香港のブックフェアの会場はいくつかのフロアに分かれており、混雑時はその移動に苦労するが、台北は基本的に1フロアで開催される。また、香港の場合、著者などによるトークイベントの会場は、ブックフェアの会場とは別の棟に設けられ、参加には事前予約が必要だ。一方台北は、1フロアの会場中にイベント用の大小のエリアがいくつか設けられており、事前予約も不要。人気講演者のトークイベントは早い者勝ちで、とても長い行列ができあがる。

台北国際ブックフェア会場

吉本ばなな氏のトークショーのエリア外に溢れた来場者

目指す艺鵠書店のブースはいくつかある入口の一つから比較的近く、良いロケーションだと感じた。ちなみに艺鵠を含め香港関連のブースは「国際サロン」と銘打たれたエリアにあり、艺鵠書店の向かいは日本の出版社グループのブースだった。

会場平面図は「2025年第33屆台北國際書展」サイトから

▼「艺鵠」のブース

実は、艺鵠は今年で2回目の参加だ。上のブースの写真の中央に柱が1本立っている。去年はこの柱の一方のみのスペースであったのが、今年はその倍を確保できた。このブックフェアでは各ブース内で出展者が独自にイベントを催すことも可能で、艺鵠もここで何回かのトークイベントを開催した。

艺鵠のブースに出展した香港の出版社・書店は以下の通り。

出版社:

藍藍的天

突破機構

Brownie Publishing & Scone Publishing

dirty press

格子盒作室

人在

誌傳媒有限公司

蜂鳥出版

生活營造

電光石火工作室

毫末書社

石磬文化

見山出版

後話文字工作室

車婷

翻滾出版

島嶼研究網絡(香港)

Otto

光天化日言夢舍・船灣人

Islanders 島民

激進怪物研究所

小徑出版

小本出版

@天上遊雲

書店:

界限書店

留下書舍

獵人書店

字字研究所

Kubrick

(これら書店は出版業務も行っている)

今回の目的は「台北国際ブックフェアに参画した香港の書店」の様子を見ることでもあり、会場内は一通り歩いてみたものの、台湾や各国のブースをそれぞれじっくり見てみる余裕はなかった。それでも、香港ブックフェアとの比較という意味では、「本の大安売り」という雰囲気はあまり感じられなかった。台北も以前は「書店でなかなか売れない本を、この機会を利用し安く売る」という傾向があったと聞いたが、それぞれの出版社が工夫を凝らして自社の個性を表現していると筆者は感じた。香港ブックフェアの主催者が香港政府「貿易發展局」というビジネスを主管する機関であるのに対し、台北国際ブックフェアは「文化部」という文科省的な機関が主催していることと関係があるだろうか。

▼場外会場――飛地書店

香港関連のイベントは、ブックフェア内のみではなく、「場外会場」として台北市内の西門町に位置する「飛地書店」でも開催された。この書店は、中国大陸出身で、香港大学でメディア学の修士号取得後、香港でジャーナリストとして活躍してきた張潔平さんによって運営されている。

筆者は2回、ここでのトークイベントを体験した。

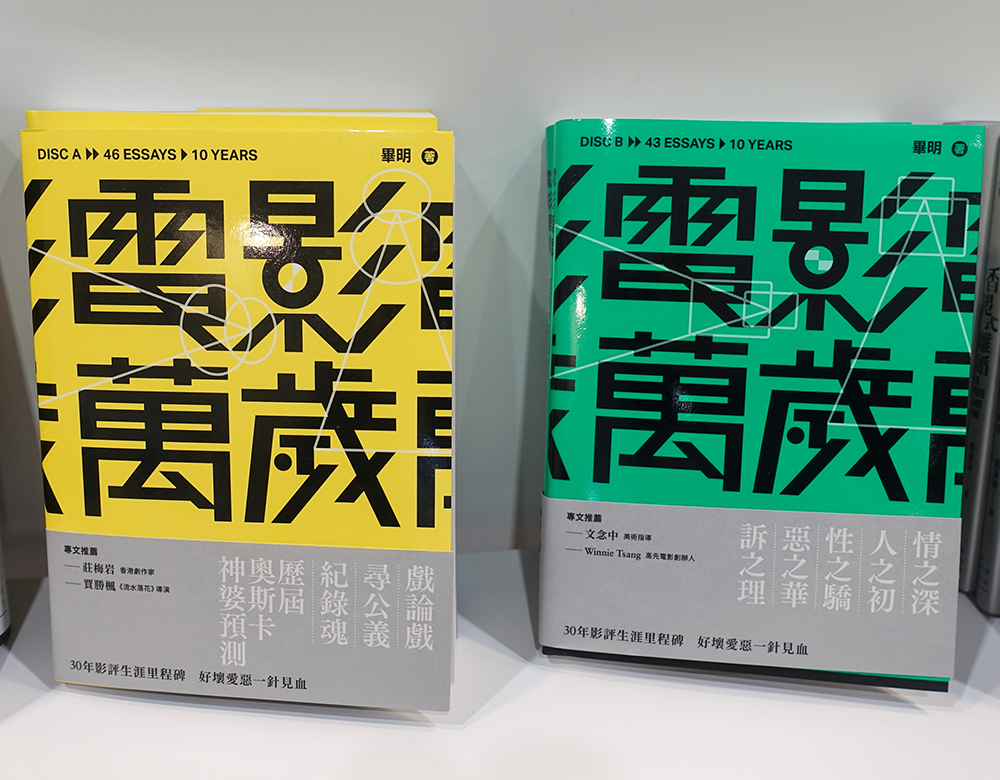

2月4日の晩、香港の著名な映画評論家で、現在は台北に居住する畢明氏が新著『電影萬歲』について語った。この「ディスクA」と「ディスクB」の2冊セットは香港の出版社「字字研究所」からの発刊だ。パイプ椅子を並べての30数席が満席となった(書籍の内容紹介は末尾の「お勧め本」で)。

少し早めに会場に着いた筆者は畢明氏に「今日は広東語かマンダリンか、どちらで話すのか?」と尋ねたところ、「参加者の状況を見て」との答え。結局、台湾在住の香港人が多数を占めたため、広東語でのトークとなった。特にここ数年、台湾に移住する香港市民が多いとは聞いていたが、それを実感するイベントとなった。香港の俳優――杜汶澤(チャップマン・トウ)氏の姿もあった。

左が畢明氏。右は彼女の著書『電影萬歲』の発行元、字字研究所の呂嘉俊氏。

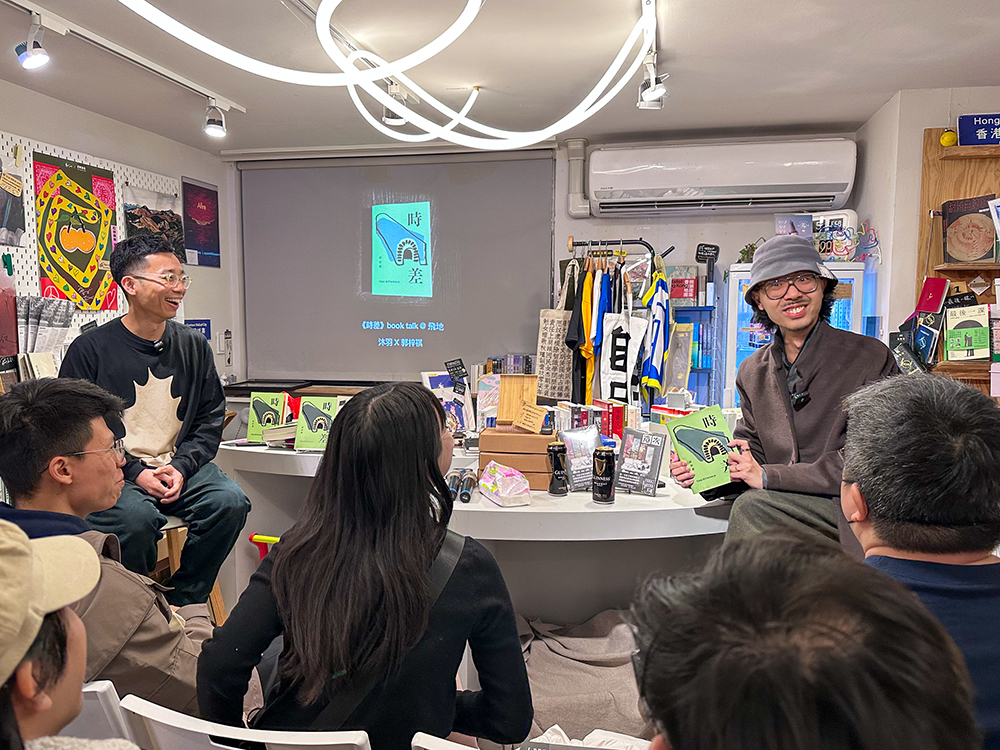

2月5日の晩は、香港の作家、郭梓祺氏が新著『時差』について語った。進行役は香港出身で台湾在住の作家、沐羽氏。この日も店内は満席。

この日の講演言語はマンダリンだった。郭氏は数年前にアイルランドに長期滞在。そこでの日常生活や、かつて読んだアイルランドの作家、ジェームス・ジョイスやオスカー・ワイルドの作品について、作家の出身地に身を置いてあらためて考えてみたことなどが綴られている。郭氏は自らのマンダリンを「古天楽(ルイス・クー)式」(極めて強い香港訛り)と自嘲するが、マンダリンでの表現方法に行き詰まると、台湾での生活が長い沐羽氏が助け舟を出す形で進められた。

左が著者の郭梓祺氏。右が沐羽氏。

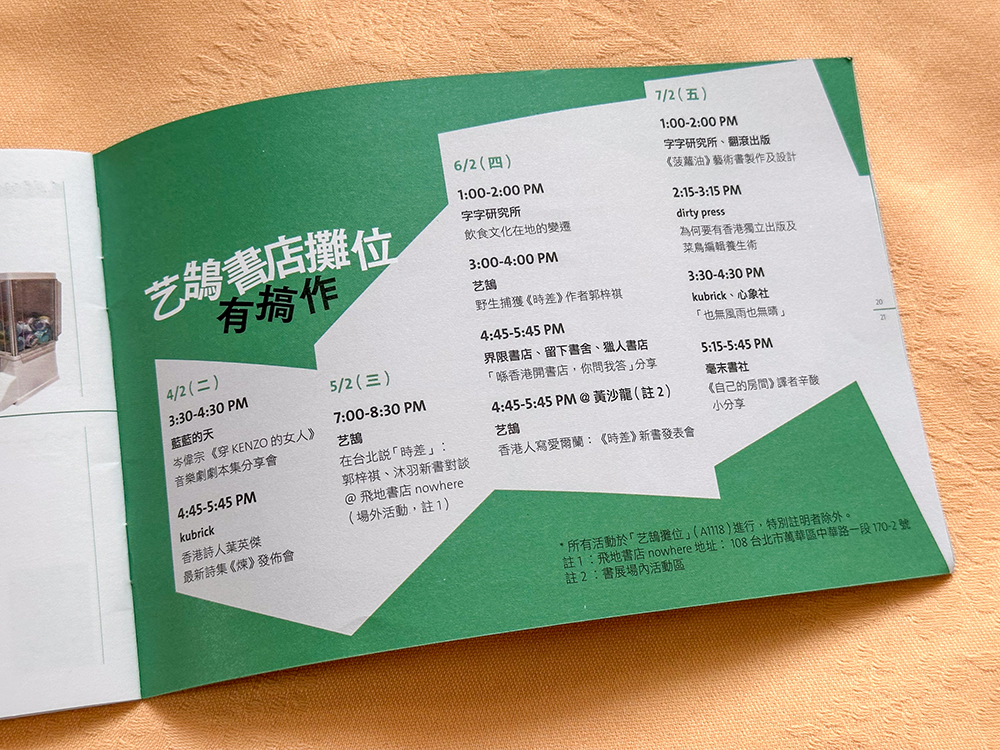

▼ブックフェア会場「艺鵠」ブースでのイベント

2月6日の午後、筆者は「艺鵠」ブースで行なわれた2回のイベントに参加した。このブースに並べられるパイプ椅子は20脚に満たないものの、いずれもほぼ満席となった。

「艺鵠」ブースで配布されたレジメ。ここにイベントの告知が。

昼過ぎから、字字研究所の呂嘉俊氏による「飲食文化在地的變遷」。自著『味縁香港』も紹介しながら、料理は地域を移動することによってどのように変化するのか? 例えば香港の食材が台湾に、あるいは台湾の料理が香港に。その変化には地理的要因、さらには経済・政治も関係するのだろうか、などが語られた。

呂嘉俊氏

夕刻からは、界限書店・留下書舎・獵人書店の店主による「『喺香港開書店,你問我答』分享會」(香港で書店を開くことについて、何でもお答えします)が開催された。書店立ち上げのそれぞれの動機、開店準備と開店後の運営、イベント開催、その中での問題点などが語られた。この3店はたまたま本連載でも取材しており、上述の問題点にも触れているので、是非上記リストのリンクから見ていただきたい。Q&Aのコーナーでは、台湾人の聴衆から次のような質問が提起された。

「書店全体の収入のうち、イベント参加費はどのくらいの割合か? イベント開催にはどのような課題があるか?」

もちろん書店によって異なるが、収入の割合は書籍7割、イベント2割、 雑貨1割との回答があった。

課題については、参加者を募ることの難しさが挙げられた。台湾も同様だが、社会には娯楽が多すぎる。その中で、わざわざ安くはない参加費を払って書店でのイベントに参加しようという人は決して多くはない。イベントの面白さ、意義をどのようにアピールしていくかが課題、と。

また、香港では「公開イベント」開催の難しさが述べられた。誰でも参加できる公開イベントを開催するには、香港では会場としてのライセンスと公的機関の許可を得なければならない。特に、古いビルを賃貸している書店の場合、消防設備などの法的要求を満たすことは難しく、したがって「私的イベント」の開催に限られることが多い。つまり、事前に参加者を確定し、ウォークインは断るという形式である。

もう一つの質問が寄せられた。

「昨年『香港ブックフェア』を訪れた。その際、『禁書』がニュースになっていた。それは当然書店経営にも影響があるのではないか?」

これには、そのニュースの当事者である界限書店の店主が答えた。

「私たちが昨年のブックフェアに出展した際、確かに主催者から『これこれしかじかの本は撤去せよ』との指示があった。しかし、それらの本を並べたこと自体には罰則のようなものはないし、香港には法的な意味での『禁書』は存在しない。その折々の状況を見ながら、様々な試みを賢く進めていきたい」

香港の3軒の書店の店主4人によるトークショー

残念ながら、この艺鵠のブースでどれだけ香港の書籍が売られたのかというデータは取れなかったが、もともと香港に関心を寄せる台湾の読者や、通りすがりの台湾人読者が香港の本を手に取り、「台湾の装丁とはデザインの傾向がことなり面白い」という感想も聞かれた。また、台湾在住の香港人からは、「香港の本が必要な時はネットで購入しているが、ここでは直接手に取って見て購入できるのでありがたい」との声も。

台北でのブックフェアが終了し香港に戻ったあと、香港の書店関係者から「今回のブックフェアでは、台湾の『獨立出版聯盟』の人たちと話す機会があり、今後我々香港の書店・出版社と連携を強めていこうということになった」と聞いた。

他地域の関連組織との連携強化は、そこに活路を見出すということではなく、香港の書店や出版社の「独立性」を世界に見守ってもらうという意味があるかもしれない。今後も、香港の書店と世界のつながりに注目していきたい。

「艺鵠」のブースではなく、ブックフェア主催者が招聘した香港の学者のトークショーも。

香港からは「艺鵠」の他に、大学の出版社や中国政府系の「聯合出版」グループも出展していた。

取材日:2025年2月4日〜6日

▼お勧め本

『電影萬歲』

『電影萬歲』

著者:畢明

出版社:字字研究所

初版:2025年 2月

ISBN:

Disk A:978-988-70781-1-1

Disk B:978-988-70781-0-4

香港生まれの畢明氏はカナダの大学を卒業後の、香港に戻ってからの多彩な文筆活動で知られる。広告業界やメディアで活躍し、映画評論(廃刊となった蘋果日報や立場新聞でも健筆を振るった)やグルメ評論を多く執筆。本書はここ30年間に綴ってきた映画評論を上下2冊にまとめたもの。香港映画はもちろん、ハリウッドや日本など、様々な映画を論評。香港の「高先電影」創業者のWinnie Tsang氏は本書の推薦文で「毎年のアカデミー賞の受賞者予測の的中率は極めて高い」と評している。

写真:大久保健

―――――

大久保健(おおくぼ・たけし) 1959年北海道生まれ。香港中文大学日本学及び日本語教育学修士課程修了、学位取得。 深圳・香港での企業内翻訳業務を経て、フリーランスの翻訳者。 日本語読者に紹介するべき良書はないかと香港の地元書籍に目配。訳書に『時代の行動者たち 香港デモ2019』(白水社、共訳)。