2024年のブックフェア

この連載の第11回で「2つの『ブックフェア』」と題し、2021年に香港政府が主催したものと、独立書店が催したイベントを紹介した。

官製のブックフェア「香港書展」とはどのようなものなのか? 連載第11回でおさらいしてみよう。

香港では毎年夏休みの時期に、香港島の大型会議・イベント施設「香港コンベンション・アンド・エキシビション・センター」を会場に、政府系機関が主催する「香港書展(ブックフェア)」が開催されている。

1990年に第1回が開催され、今年2021年で第32回を迎えた。特に2014年からは、入場者が延べ100万人を超える大盛会となっており、香港全体のお祭りのような様相を呈している。

この2021年はコロナ禍の影響もあり、入場者数は延べ83万人にとどまった。

今年、2024年の第34回は7月17日から23日まで上記同会場で開催され、出展ブースは約680。来場者は主催者(香港政府貿易発展局)発表で延べ99万人。但し、この数字には同時開催の「スポーツ・レジャー展」と「お菓子展」の入場者数も含まれる。

「香港書展」の入り口近くは例年「商務印書館」や「三聯書店」など大手書店が陣取る。

昨年(2023年)と異なるのは、金曜と土曜が23時までであったのが、今年は他の平日同様22時までとなったことである。このところ、香港では特に週末になると多くの市民が隣の深圳に出かけて消費するという「北上」が話題になっており、それを主催者が見越したのだろうか?

▼今年のテーマは「映画と文学」

「香港書展」は毎年、テーマを掲げている。今年は「從香港閲讀世界:漫遊光影文字間」——香港から世界を読み解く:映像とテキストの間を行き来しよう。2024年、香港映画としては久々の大ヒット作『九龍城寨之圍城』(邦題未定)が生まれた。香港返還前に取り壊されながら、日本で今も多くの人が関心を寄せる「九龍城砦」を舞台にしたアクション映画だ。この作品が契機となったのだろうか、過去の香港映画をテーマとした展示や、香港映画の原作となった作品を書いた文学者の展示コーナーが設けられていた。

映画『九龍城寨之圍城』にちなみ、九龍城砦(九龍城寨)の模型展示も人気を集めた。

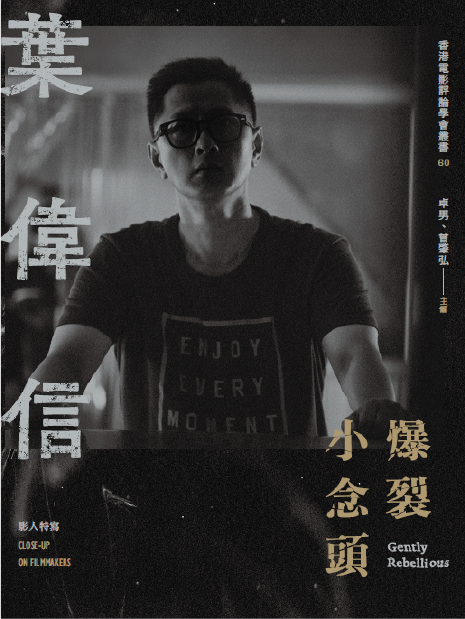

その中で注目を集めた1冊は、「香港電影評論學會」が出版した『爆裂小念頭 葉偉信』。日本でも「イップ・マン」シリーズや『Limbo』などの監督・プロデューサーとして知られるウィルソン・イップ監督へのインタビューや作品の評論を集めた1冊だ。

『爆裂小念頭 葉偉信』

▼市民の見方

筆者がこのブックフェアの会場内を歩いていると、地元テレビ局が来場者にインタビューをしていた。

Q:今年のブックフェアに期待することは?

A:一応来てみましたけど、特に期待はしていません。私がほしいと思うような本は並んでいないでしょうから。

このやりとりの映像は、晩のニュースを見た限り、報じられなかった。

なぜなのか? この「香港本屋めぐり」の視点から、この官製ブックフェアを眺めてみると、注目すべきポイントとして「独立書店がブースを構えていたこと」が挙げられる。

▼独立書店が官製ブックフェアに出店

それは、連載の第14回で紹介した「界限書店」だ。実は2022年にインタビューに応じてくれたMinamiさんはその後、健康上の理由で書店経営からは身をひき、そのあとをLeanneさんなど数人の仲間が引き継いでおり、さらに元の店舗の近場に移転もしている。

書展の開催期間中、この界限書店が大きなニュースとして取り上げられた。主催者のスタッフがブースにやってきて、一部の本を撤去せよと口頭で指示してきたのだ。その理由は「内容がセンシティブである」「来場者から『内容が国家安全維持法に触れる恐れがある本が売られている』という通報があった」というものだった。

「界限書店」のブース

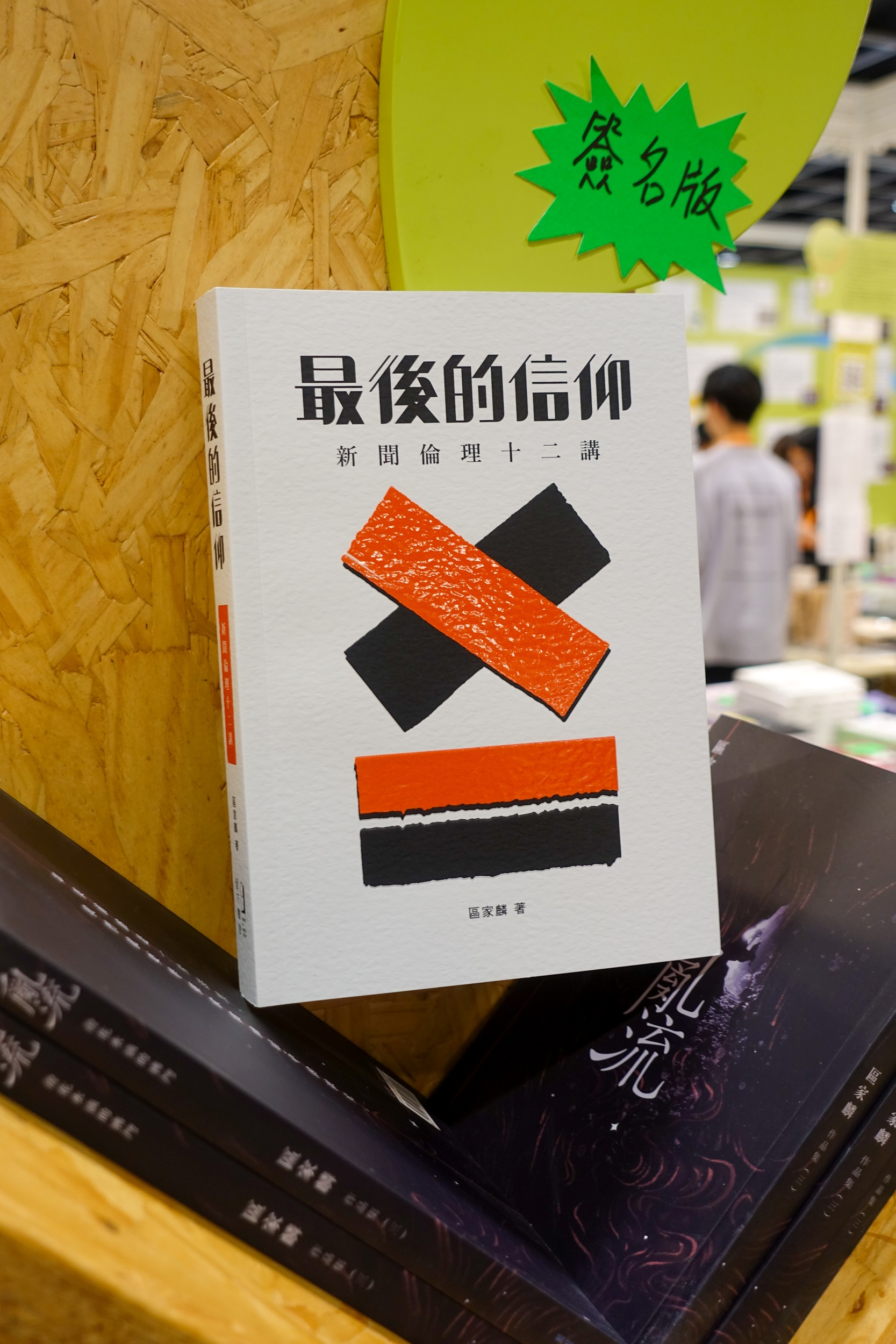

その「撤去本」は、例えば短編小説集『日常運動』(梁莉姿著)。これは2019年に起きた社会運動も素材としたものだ。他に、香港のベテランジャーナリストである區家麟氏の数冊の本。その中には純粋な「旅行本」もあったが、著者がかつてネットメディアに寄稿した文章を理由に取り調べを受けたことと関係するのだろうか? 撤去要求は本の中身だけではなく、著者が誰なのかも理由のようだ。

主催者から撤去が求められた區家麟氏の書籍

独立書店である界限書店が官製ブックフェアに参加した理由について店主の1人、Leanneさんは「多数の市民がやってくるこのイベントを通して、独立書店をより多くの人に知ってもらうため」と筆者に語ってくれた。この「撤去事件」が報道されたことをきっかけに、翌日から来店する人が増えたという。Leanneさんの願いは、逆説的に実現したと言っていいだろうか。

インタビューに「私がほしいと思うような本は並んでいないだろう」と応えた市民は、このニュースを知っていたのだろう。

▼独立書店界のブックフェア

今年、官製ブックフェアとほぼ時を同じくして、独立書店界もブックフェアを開催した。中心となったのは連載第16回で取り上げた「獵人書店」だ。

独立書店系ブックフェアの会場となった獵人書店。掲げられたテーマ「由字及興」は、香港政府が2022年、国家安全維持法施行などによる統治強化が繁栄につながると打ち出したスローガン「由治及興」を「借用」したもの。

実は、獵人書店も移転している。2023年のクリスマス時期に店舗物件に問題が生じ、その解決にオーナーの協力が得られず、書店は移転を決めた。

幸い、元の店から徒歩2分のところによい物件が見つかり、2024年3月に新店舗で営業再開。スペース的にかなり広くなり、1階は書店、2階にはイベントが開催できる空間が確保された。店主の黄文萱さんは筆者に「広くなった分、当然家賃は高くなりました。でも、その分の売り上げを得られるよう、仕事を頑張ります」と語った。

多くの書店・出版社が獵人書店内にブースを構えた。

その新生・獵人書店で7月18日から21日まで——まさに官製ブックフェアと同時期に「香港小型出版銷售場暨私人書店奧特萊斯」(香港小規模出版社即売会兼個人経営書店アウトレット)が開催され、これに合わせて何回かのトークショーも行われた。

ブースを出した出版社と書店の一部:

委託販売の出版社:

香港文學生活館

格子盒作室

壹壹陸工作室

▼独立書店ブックフェアにも官庁「訪問」

前半の18日、19日は平日だったが、青年層に限らず、かなりの来場者で賑わった。また、期間中5回開催された作家やメディア関係者によるトークショーも全てがほぼ満席となった。ここでは、官製ブックフェアから撤去された本も買えるし、今ではなかなか聞けなくなった出版や本をテーマとした話も聞ける……ところが。

期間中、作家や出版社の責任者によるトークショーが開催された。

2階でのトークショーの開催中、階下が騒がしくなった。政府の「食物環境衛生署」の役人がやってきたのだ。この官庁の名称からは想像し難いが、例えば何らかの会場でミュージシャンのライブなどを開催する場合、そこが「公衆娯楽場」のライセンスを取得しているか否かを監督する役割も果たしている。この小規模「ブックフェア」のイベントは、誰もが参加できる「公衆イベント」ではなく、参加者が主催者に対して事前に参加を申し込む「プライベートなイベント」の形をとっているので、法的には問題ないものだ。

書店は「プライベート」を理由に役人の入場を拒んだが、官庁側は「私たちの同僚がイベントに参加している。その同僚から『公衆イベントの疑いがある』と連絡があった」と言った。

つまり、公務員がこのイベントに「一般参加者」として参加を申し込み、そこから連絡を受けて官庁が「点検」に訪れたわけで、これはもはや「おとり捜査」と言えないだろうか? 結果としては「公衆イベント」ではないと認定され、ことなきを得たのだが。

イベント開催中、役人が会場を「視察」。

▼今後も続くのか 独立書店の試練

このブックフェア終了後、店主の黄文萱さんにイベント4日間の来場者数を尋ねた。

「来てくださったかたに渡すフライヤーを2000枚用意しました。それが全て捌けて、中には渡せない人もいましたので、2000人以上ということになるでしょう」。

期間中、官庁の訪問という不測の事態があったものの……いや、それは十分に予測されたことかもしれないが、独立書店・出版社のブックフェアは無事に開催された。

各書店は引き続き、さまざまに知恵をめぐらせながらの運営が強いられそうだが、それを応援しようという市民が少なからず存在する。来年も独立書店のブックフェアは開催されるのだろうか? 各書店の動向から目が離せない。

(取材:2024年7月)

写真:大久保健

―――――

大久保健(おおくぼ・たけし) 1959年北海道生まれ。香港中文大学日本学及び日本語教育学修士課程修了、学位取得。 深圳・香港での企業内翻訳業務を経て、フリーランスの翻訳者。 日本語読者に紹介するべき良書はないかと香港の地元書籍に目配。訳書に『時代の行動者たち 香港デモ2019』(白水社、共訳)。