|

掌閲社の「2017青年閲読レポート」

■ユーザーの読書量:年間1人あたり16~19冊

掌閲社は2008年に創立し、電子書籍リーダーの人気ブランド「掌閲iReader」をはじめ、電子書籍ストア「掌閲書城」、アプリ・ツールなどを展開する中国トップクラスの電子書籍関連企業。

電子書籍(書籍・雑誌・漫画など)のデジタル版権を約50万点持っており、国内外に6億人以上のユーザーをほこる。

その掌閲社がこのほど公開した「2017青年閲読レポート」は、同社プラットフォームのユーザーを対象にまとめられた。調査対象の規模や範囲などは明らかにされていないが、ユーザーの68%が25歳以下の若者だという。

それによるとユーザーの読書量については、年間1人あたり中高生が19冊、大学生18冊、大学など卒業後3年の若者が16冊だった。

これは主に電子書籍の読書量であり、一定レベルの学歴保有者を対象としていることを差し引いても、世界各国の読書量――韓国(11冊)、フランス(8.4冊)、日本(8.4~8.5冊)、アメリカ(7冊)=『国際出版青書』――と比べてかなり多いことがうかがえる。

読書の消費金額は、年間1人あたり中高生が52元(1元は約16円)、大学生72元、卒業後3年の若者は102元。

読書時間は、1日1人あたり中高生が26分、大学生39分、卒業後3年の若者は42分。

若者たちにもっとも好まれる読書環境は、「電車やバスなどの交通機関に乗車したとき」や「睡眠前」「屋外」。

もっとも人気のあるジャンルは、中高生が「恋愛小説」「ミステリー」、大学生が「ミステリー」「SF」「純文学」、大学新卒者が「成功学」「自己啓発」、卒業後3年の若者は「人間関係」「歴史」「マネージメント」だった。

また、自己啓発ジャンルに関心の高い(ユーザーがいる)都市は、北京、上海、深圳、重慶、広州、鄭州、東莞の7都市と、経済発展著しい大都市であることがわかった。

|

|

■男性はスキルアップ、女性は自分探しのため

若い男性の読書傾向としては、前年に比べ、スキルアップ系の書籍により関心が高まった。 若い男性の読書傾向としては、前年に比べ、スキルアップ系の書籍により関心が高まった。

たとえば「良いスピーチ・悪いスピーチ」「記憶力トレーニング」「コンプレックス克服法」「もう不満や愚痴をこぼさない」「自己啓発・心理学」といった内容が好まれたという。

社会人1年生で、ベンチャー企業に就職したばかりのある男性は「ベンチャーの場合、新人へのプレッシャーは(他企業に比べて)大きくないが、会社からスキルアップや自己啓発を求められる」という。若い男性の読書志向が、多くは仕事がらみであることがうかがえる。

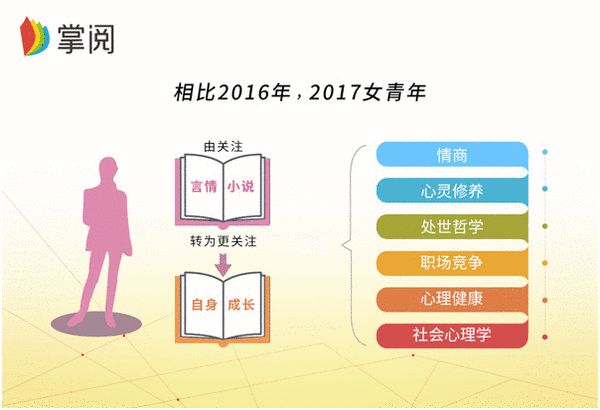

若い女性にも、読書傾向の変化が見られた。 若い女性にも、読書傾向の変化が見られた。

これまで恋愛小説が好まれていたが、2017レポートではより現実的なライフスタイルを追求するもの――たとえば「心の知能指数:EQ」「精神トレーニング」「処世哲学」「オフィスでの出世競争」「メンタルヘルス」「社会心理学」などの内容に人気があったことがわかった。

つまりは「自分探し」や「自己救済」といったジャンルに若い女性の関心が高まっている。

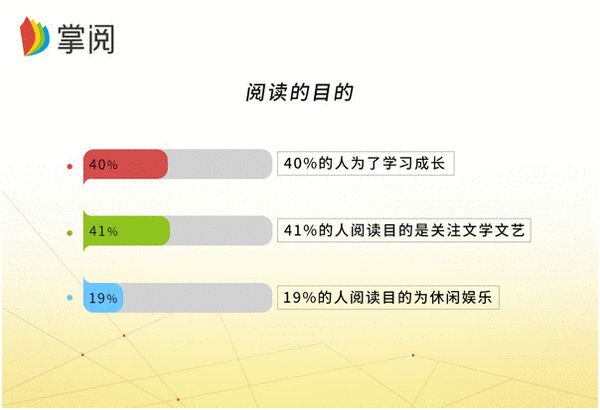

読書の目的は、40%の人が学びとスキルアップのため、41%が文学・文芸への関心、19%が趣味や娯楽だった。

これに対し、レポートをまとめた掌閲ビッグデータ研究院のスタッフは、「ユーザーが選ぶ本と本来の目的が完全に一致するわけではないが、 この結果からはよりレベルの高い自己啓発、自己成長に関する本を求めるという、彼らの切実な心理状態がうかがえる」(捜狐読書)と分析している。 この結果からはよりレベルの高い自己啓発、自己成長に関する本を求めるという、彼らの切実な心理状態がうかがえる」(捜狐読書)と分析している。

|

|

■大都市でベストセラーの『ホモ・デウス』『フォーカス』

2017レポートからは、大都市・北京、上海の若者たちが、他都市よりも社会科学・自己啓発ジャンルに注目していることが明らかになった。 2017レポートからは、大都市・北京、上海の若者たちが、他都市よりも社会科学・自己啓発ジャンルに注目していることが明らかになった。

たとえば最近のベストセラーに、イスラエル人の歴史学者、ユヴァル・ノア・ハラリの『未来簡史』(原題『Homo Deus:A Brief History of Tomorrow』、中信出版社、2017年2月)がある。世界的ベストセラー『サピエンス全史』の続編で、進化した人類「ホモ・デウス」の未来を壮大かつ大胆な構想で予測した一冊。残念ながら日本では翻訳本がまだお目見えしていない。

また、同じく世界的ベストセラーである『EQ 心の知能指数』の著者、ダニエル・ゴールマンの最新作『専注』(日本語題『フォーカス』、中信出版社、2015年3月)。集中力を鍛えるメソッドである「心の筋トレ」法などをわかりやすく解いた本だ。 また、同じく世界的ベストセラーである『EQ 心の知能指数』の著者、ダニエル・ゴールマンの最新作『専注』(日本語題『フォーカス』、中信出版社、2015年3月)。集中力を鍛えるメソッドである「心の筋トレ」法などをわかりやすく解いた本だ。

中国の新進気鋭の作家で、浙江大学心理学博士でもある采銅の『精進:如何成為一个很厲害的人』(精進:いかにすごい人になるか、江蘇鳳凰文芸出版社、2016年4月)もコンスタントに売り上げを伸ばしている。

こうした社会科学・自己啓発ジャンルの書籍が、北京、上海でベストセラーになっている。

さらに、ざっとした統計ではあるが、北京、上海の若者たちの読書量は、成都の読者のおよそ4倍、武漢の6倍、西安・済南の7倍という結果だった。

そこからわかるのは「競争の激しい都市部の若者たちは、読書による自己の成長、スキルアップをより望んでいる」ということ。もちろん大都市のみならず、地方都市(二線都市、三線都市)の若者たちも読書を通じて「市場の変化との差を埋める(流行を追う)」ことができると考え、経済・文化の先進都市のベストセラーに敏感になっているという。 そこからわかるのは「競争の激しい都市部の若者たちは、読書による自己の成長、スキルアップをより望んでいる」ということ。もちろん大都市のみならず、地方都市(二線都市、三線都市)の若者たちも読書を通じて「市場の変化との差を埋める(流行を追う)」ことができると考え、経済・文化の先進都市のベストセラーに敏感になっているという。

また「読書による自身の変化」についての調査では、読書をしたことで86%の人が「自分の気構えや教養が高まった」、96%の人が「思考の広がり、深まりがあった」、89%の人が「人や物事への態度が、より友好的で穏やかになった」、92%の人が、「挫折や困難に直面しても、より強靭、楽観的に立ち向かえるようになった」と答えた(複数回答)。

「2017青年閲読レポート」からは、中国の若者たちが会社や職場の要求か? あるいはキャリアアップの転職のためか? さまざまな理由はあるだろうが、読書を通じて自己を伸ばそうとする積極性や向上心の高さがうかがえる。

近年、深刻な「読書離れ」が叫ばれている日本人にとっては、隣国の意欲的な若者たちに触発されるところもありそうだ。

|

|

第14回「全国国民閲読調査」――SNS「微信」人気で読書率伸び悩む!?

中国人の読書傾向をうかがう第14回「全国国民閲読調査」報告がこのほど中国で発表され、2016年における成人1人あたりの読書量は、紙の書籍と電子書籍の合計で7.86冊と、前年比0.02冊の微増だった。

一方、中国最大のSNSサービス「微信」の閲覧時間は、1日1人あたり26分で、前年比3.37分の増加。これは紙メディアの図書の読書時間(20.20分)を上回る長さとなった。

微信に人気が集中し、中国人の読書率・読書量・読書時間がかえって伸び悩むという新たな課題も浮き彫りになったのである――。

「全国国民閲読調査」報告は、中国の国家レベルの研究機関「中国新聞出版研究院」が1999年から毎年のように実施しており、今回が14回目。

調査は2016年8月から12月まで全国29の省・自治区・直轄市で行われ、有効回答数は2万2415件(うち成人1万6967件)。また都市部と農村部の比率はおよそ3対1だった。

ちなみに、ここでいう読書率とは「年に1冊(紙)以上、図書または新聞・雑誌を読む人の割合」で、「成人」は18歳以上の人が対象とされた。

主な調査結果は、以下の通り。

【2016年の成人読書】

◆読書する人の割合

| ○ 図書の読書率 |

58.8% |

(+0.4ポイント=前年比、以下同じ) |

| ○ 新聞の閲覧率 |

39.7% |

(-6.0ポイント) |

| ○ 雑誌の閲覧率 |

26.3% |

(-8.3ポイント) |

| ○ デジタル化閲覧接触率 |

68.2% |

(+4.2ポイント) ※グラフ1 |

| |

(年に1回以上、電子メディアで読書をする人の割合) |

※上記各メディア(紙とデジタル)を総合した成人の読書率は、2016年に79.9%で、前年比0.3ポイントの微増だった。

◆どれだけ読むか

| ○ 図書(紙+デジタル)読書量 |

年間1人あたり 7.86冊 |

(+0.02冊) |

| ○ 新聞の閲覧量 |

年間1人あたり 44.66部 |

(-10.1部) |

| ○ 雑誌の閲覧量 |

年間1人あたり 3.44部 |

(-1.47部) |

◆各メディアへの接触時間(1日1人あたり) ※グラフ2

| ○ 図書の読書時間 |

20.20分 |

(+0.51分) |

| ○ 新聞の閲覧時間 |

13.15分 |

(-3.86分) |

| ○ 雑誌の閲覧時間 |

6.61分 |

(-2.22分) |

| ○ ネットへの接触 |

57.22分 |

(+2.38分) |

| ○ 携帯・スマホ閲覧 |

74.40分 |

(+12.19分) ※グラフ3 |

| ○ タブレット接触 |

13.88分 |

(+1.17分) |

| ○ 電子書籍リーダー |

5.51分 |

(-1.31分) |

※ 「微信」閲覧については、2016年に中国人(成人)の62.4%が利用したことがあった。前年比10.5ポイント増加。

利用頻度は、1日1人あたり2.16回。

閲覧時間は、1日1人あたり26分で、前年比3.37分増。

スマホ利用者に限ると、閲覧時間は1日1人あたり41.67分だった。

上記「各メディアへの接触時間」とグラフ2、3の通り、携帯・スマホ閲覧の時間は年々右肩上がりで急増している。

それが電子書籍の読書時間を総じて伸ばしているものの、多くは微信の利用に割かれており、「デジタル化 = 電子書籍の利用増加」に直結していないことも明らかになった。

※ 関連記事

○「北京便り」2013年5月号 「中国人の読書率54.9%、読書量4.39冊と微増 全国調査で」

○「東京便り」第18回(2015年6月号) 「第12次全国国民閲読調査、電子メディアが勢力伸ばす」

○「東京便り」第28回(2016年5月号) 「中国人の読書調査でデジタル閲覧躍進」

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |