|

■今後5年で全国10店舗に拡大へ――「三聯24時間書店」

北京市内の人気書店「北京三聯韜奮書店」がこのほど、24時間営業の2店目をオープンした。

昨年4月、同書店の本店(市中心部、東城区美術館東街)が北京初となる書店の24時間営業を始めたのに続くもの。昨年と同様に「世界図書・著作権デー」(世界読書デー)の4月23日に合わせて正式オープンした。

「北京三聯韜奮24時間書店 海淀支店」と呼ばれ、北京大学、清華大学などの有名大学が集まる市内北西部の海淀区に位置する。店舗は、清華大学からも程近い「清華同方科技大廈(ビル)D座1階」にある。

営業面積906平方メートルの広々とした店内は、広い窓から自然光を取り入れて、スタイリッシュな壁面書架を据えつけたオシャレな雰囲気。

オープン初日は平日だったが、多くの学生やビジネスパーソンらでにぎわい、当日午後9時から翌日午前9時までの12時間の売上高は1万4200元(1元は約20円、約28万円)。本店が昨年4月初め、24時間の仮営業を始めた日と並ぶ「まずまずの売り上げ」(同海淀支店)になったという。 オープン初日は平日だったが、多くの学生やビジネスパーソンらでにぎわい、当日午後9時から翌日午前9時までの12時間の売上高は1万4200元(1元は約20円、約28万円)。本店が昨年4月初め、24時間の仮営業を始めた日と並ぶ「まずまずの売り上げ」(同海淀支店)になったという。

だが、中国でも時代の趨勢なのか、オンライン書店や電子書籍の攻勢で、実体書店の存続が危ぶまれているのが現状だ。

これまでにないサービスで新しい客を呼び込もうと深夜営業を試みたケースもあるが、たとえば上海で2003年にオープンした24時間営業の書店は、話題性は十分だったが、赤字続きとなり開業1年半で閉店に追い込まれた。

この1年、24時間営業を続けてきた北京三聯韜奮書店の張作珍総経理は、「『提倡全民閲読』(国民読書を呼びかける)という国の政策と資金援助がなければできなかったこと」と、政府の(融資面などでの)優遇政策があったことを明らかにする。

その上で、「(本店の)顧客は学生や社会人などさまざまで、来客の6割が本を買う。1人あたりの購入額は75元。売り上げは昨年4月からの1年間で2360万元、前年比120%増。利益は300万元余りで、前年比170%増になった。これは予想以上の成果だ」と笑みを浮かべる。

実際、24時間営業に際しては、問題がないわけではない。人気(ひとけ)の少なくなる深夜には、利用客が寝入ったすきに携帯電話やタブレットといった貴重品が盗まれることがある。冬の厳寒期には、大勢のホームレスが居座ってしまったこともあった。

これに対しては「貴重品の管理は厳重に」というステッカーを目につく机の上に貼ったり、迷惑をかけるホームレスには退去してもらったり……と丁寧な対応を心がけている。

また、今後は「読者交流をしたい」という顧客のニーズに応えて、店内で各種の文化サロンや読書会を開催することも検討しているという。

24時間営業が軌道に乗り始めた三聯書店は、「三聯24時間書店」を全国に拡大する計画だ。今後5年間で北京はもとより、成都、広州、ウルムチ、長春などの都市に計10店舗、開業したいと意気込んでいる(参考:北京晩報、広州日報、中国広播網など)。

|

|

■抗日勝利70周年を記念する書籍、続々出版

○東京裁判の証拠文献集50巻

戦後70年にあたる2015年――。

中国では今年を「世界反ファシズム戦争勝利70周年、中国人民抗日戦争勝利70周年」と位置づけ、節目の年の記念ムードを盛り上げている。

9月には北京で「抗日戦争勝利70周年」の大型式典や閲兵式が開かれる予定。国威発揚を目指すとともに、歴史認識をめぐる問題で日本側を牽制する意図があるものとみられている。

こうした中で、「抗日勝利70周年」に関する書籍も続々と出版されている。

たとえば、極東国際軍事裁判(通称・東京裁判)における法廷証言となった重要文献をまとめた『極東国際軍事法廷証拠文献集成』(日本語版、全50巻)と、その『索引・付録』(中国語版、全3巻)。 たとえば、極東国際軍事裁判(通称・東京裁判)における法廷証言となった重要文献をまとめた『極東国際軍事法廷証拠文献集成』(日本語版、全50巻)と、その『索引・付録』(中国語版、全3巻)。

東京審判研究センターが編纂し、上海交通大学出版社と国家図書館出版社が共同で出版した。

東京裁判は戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判(1946~48年)。その判決については今でもさまざまな議論があるが、日本はサンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。

本書は、この東京裁判で採用された証拠を網羅的に収め、それを「集大成」として公開するもの。

「九一八事変」(日本名・満州事変)、「盧溝橋事件」に関する文献をはじめ、東京裁判で初めて公表され、世界に衝撃をもたらしたという「南京大虐殺」の重要文献も収められる。中には、日本政府が処分しきれずに、米国が接収することとなった極秘ファイルも含まれるという。

法廷の公用語が日本語と英語であったこと、また証拠の多くが日本語で記されていることから、この集大成は「日本語版」として出版された。研究者でなくとも、歴史や東京裁判に関心のある向きには注目の書だといえるだろう。

○抗日戦争史の簡明テキスト

1931年の「九一八事変」(満州事変)から1945年の日本の無条件降伏まで、約15年に及ぶ中国の抗日戦争史をわかりやすく解き明かした『中国抗日戦争史簡明読本』がこのほど、北京の人民出版社から出版された。 1931年の「九一八事変」(満州事変)から1945年の日本の無条件降伏まで、約15年に及ぶ中国の抗日戦争史をわかりやすく解き明かした『中国抗日戦争史簡明読本』がこのほど、北京の人民出版社から出版された。

支紹曽・主編、『中国抗日戦争史簡明読本』編集組・編

全24万字からなり、約60枚におよぶ貴重な歴史写真が掲載された。

新たに発掘された資料やデータなども加え、より客観的で詳細な根拠に基づくわかりやすい読本(テキスト)を目指した。いわゆる「慰安婦」についても当事者の立場から記述されたという。

本書は中国の青少年向け教材として広く利用される予定だ(参考:北京晩報、北京青年報、捜狐読書頻道など)。

|

|

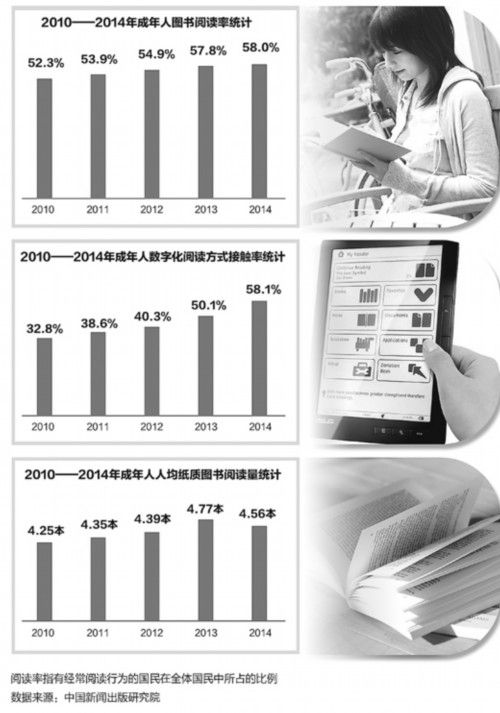

■第12次全国国民閲読調査、電子メディアが勢力伸ばす

中国人の読書傾向をうかがう毎年恒例の「全国国民閲読調査」結果がこのほど公表され、第12次となる今回は「成人の読書率」(紙メディアの図書)が58.0%で、前年比0.2ポイントの微増だったことがわかった。

一方、新メディアである携帯電話での閲覧(図書、新聞、雑誌など)のうち、中国版LINEともいわれる「微信」(Wechat、中国の無料インスタントメッセンジャーアプリ)での閲覧時間は1人あたり1日14.11分。

中国の携帯電話利用者数は今年1-3月、12億9000万人で、普及率は94.6%に上昇した(中国工業情報化省)。

新メディアの浸透が、伝統的な紙メディアによる読書時間を圧迫しつつある状況も明らかになった(参考:北京青年報、重慶晨報など)。

2014年に行われた第12次調査は、有効回答数4万9802件、うち成人が3万5539件。また農村における有効回答数は全体の27.2%だった。

ちなみに、ここでいう読書率は「年に1冊以上本を読む人の割合」(新聞・雑誌を含む)で、「成人」は18~70歳の人が対象とされた。

主な調査結果は、以下の通り。

【2014年の成人読書】

| ○ 図書の読書率 |

58.0% (前年比0.2ポイント増) |

| ○ 新聞の閲覧率 |

55.1% (同2.4ポイント増) |

| ○ 雑誌の閲覧率 |

40.3% (同2.0ポイント増) |

| ○ デジタル化閲覧接触率 |

58.1% (同8.0ポイント増) |

| (年に1回以上、電子メディアで読書をする人の割合) |

紙メディアによる読書がいずれも前年比で微増だったのに比べ、電子メディア(パソコン、携帯電話、DVD、電子書籍リーダー、タブレット)による閲覧接触率は8.0ポイント増と、顕著な伸びを示している。

| ○ 図書の読書量 |

1人あたり年4.56冊 (前年比0.21冊減) |

| ○ 新聞の閲覧量 |

1人あたり年65.03部 (同5.82部減) |

| ○ 雑誌の閲覧量 |

1人あたり年6.07部 (同0.56部増) |

| ○ 電子書籍の閲覧量 |

1人あたり年3.22冊 (同0.74冊増) |

中国人の図書の読書量は近年、1人あたり年4冊台を推移。これは韓国(11冊)、フランス(8.4冊)、日本(8.4~8.5冊)、アメリカ(7冊)=『国際出版青書』=に比べ、大きく下回ると指摘されている。

また、紙メディアによる読書時間は、図書が1人あたり1日18.76分(5.33分増)、新聞が1日18.80分(3.30分増)、雑誌が13.42分(3.37分増)であったのに対し、電子メディアによる閲覧時間は――

| ○ ネットへの接触 |

1人あたり1日54.87分(4.09分増) |

| ○ 携帯での閲覧 |

1人あたり1日33.82分(12.12分増) |

| ○ 「微信」閲覧 |

1人あたり1日14.11分 |

| ○ タブレット接触 |

1人あたり1日10.69分 |

| ○ 電子書籍リーダー |

1人あたり1日3.79分 |

――と、紙メディアに比べ、閲覧する時間が長くなっている傾向がうかがえる。とりわけ「微信」閲覧は「1人あたり1日14.11分」と、図書の読書時間18.76分を脅かしつつあることがわかる。

しかもこの調査によれば、中国のデジタル化閲覧接触者のうち88.5%が、18~49歳の青年・中年世代だった。

紙メディアの読書に親しむのは依然「国民の約6割に上る」という調査結果も出ているが、いずれデジタルネイティブが人口の多数を占めると、中国でも紙メディアは伝説化するのだろうか?

そんなことを予感させる、今回の中国人読書調査だった。

※ 参照「北京便り」2013年5月号 「中国人の読書率54.9%、読書量4.39冊と微増 全国調査で」

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |