台湾最初の製茶試験場と静岡県森町

茶旅を始めてもうすぐ四半世紀が経とうとしている。最初は茶産地を訪ねるお茶の旅だったが、それがいつの間にかお茶の歴史を巡る旅に変化していき、随分になる。今回は筆者が台湾茶の歴史を調べる原点となった「台湾の製茶試験場」「初代場長 藤江勝太郎とその故郷」について、紹介してみたい。

2011年、筆者は勤めていた会社を辞め、茶旅に出た。台北駅から台湾鉄道の区間車(普通列車)に1時間ほど乗っていると埔心という駅に着く。最初の歴史旅はこの駅から始まった。製茶試験場OBで「場誌」という試験場の歴史を纏められた徐英祥氏に会いに行き、様々な台湾茶の話を聞いた。初対面だったが、80歳の徐先生は大変気さくで、脚が悪いのに自ら車を運転して試験場を案内してくれ、更に魚池分場にまで繫いでくれた。

駅からほど近い場所に崩れかけた日本家屋を見掛けると、徐先生が日本人より上手い日本語で「ここが1903年、最初に製茶試験場があった場所だ」と言われたのを鮮明に記憶している。とてもいい先生を見付けたとひそかに喜んでいたのだが、何と徐先生はその4か月後に亡くなられてしまい、それ以上の歴史を聞く機会を失ってしまった。まさに一期一会。

2011年当時の製茶試験場跡

あれから13年。その日本家屋はキレイに整備され、改修されて故事館と名付けられていた。展示館の方に入ってみると、ちょうど4月初めに起きた地震の点検が行われていたが、大きな問題はなかったという。さすが日本家屋、と思わず唸ってしまった。

展示館の方は官舎として1907年に建てられたとある。入口近くの部屋は「戦後呉振鐸場長が住んでいた部屋」と説明された。呉振鐸は福建人の茶業専門家で、師匠はあの中国茶業界のレジェンド張天福。戦後台湾に渡り、茶業改良場の場長を30年以上務め、戦後の台湾茶業を支えた重要人物だ。試験場は日本時代が終わっても使い続けられていた。

台湾埔心 故事館

故事館には台湾人担当者がおり、来場者に呉振鐸と並んで藤江勝太郎の説明をしている姿を見て、思わず涙してしまった。実は8年ほど前、試験場のスタッフにその歴史を聞きに行った際、「初代場長の名前は知っているが、どんな人かは資料がないので分からない」と言われたのが記憶に残っている。

既にその頃、日本時代に台湾茶業に貢献した人物として新井耕吉郎という名が広まり、「台湾紅茶の父」などという間違った情報が流布していた(新井が渡台した1926年は既に三井が紅茶を作っていた時代)。そこから筆者も必死に調べてようやく略歴などが語れるようになってきたが、ここ数年の間に台湾で誰も知らなかった藤江の偉大な功績について話をする台湾人が出てきた。歴史は掘り起こされるものなのだ、と強く感じた。

筆者の調べによれば、台湾で最初に紅茶を作り、海外にまで輸出したのは、製茶試験場を作った藤江勝太郎だ。藤江は日本による統治開始後すぐに渡台し、試行錯誤を重ねて、台湾茶業の基礎を築いた人物だが、茶業が盛んな台湾で全く知られていないのは何とも不思議だった。彼は単に試験場を作っただけではなく、ここで紅茶を作り、ロシアやトルコに輸出、そして製茶会社として、1910年に台湾初の製茶会社、日本台湾茶株式会社を設立しており、初期の台湾茶業に対する貢献は計り知れない。

1909年に試験場は現在の場所に移転して、元々の試験場は製茶会社が使うことになった。ということは、藤江は現在故事館のある場所で試験場の業務を行い、その後製茶会社の現場責任者として茶の生産に取り組んだということだ。尚明治期の紅茶製造の第一人者と言われる熊本の可徳乾三もここで紅茶を作っていた(三井の紅茶事業は第13回、可徳乾三については第12回で触れている)。

藤江の出身地である静岡県周智郡森町を以前訪ねると、台湾から帰国後町長を10年以上務めていたのも昔のこととなり、藤江勝太郎を知っている人は殆どいなかった。役場でも「うちの町は鈴木藤三郎の関係で台湾製糖とは交流している」と言われ、藤江への関心はそれほど高くはなかった。因みに鈴木は台湾製糖初代社長であり、往時台湾の3大輸出品である砂糖、茶、樟脳の内、2つまでのトップが森町出身者から始まっているのは凄い、としか言いようがない。

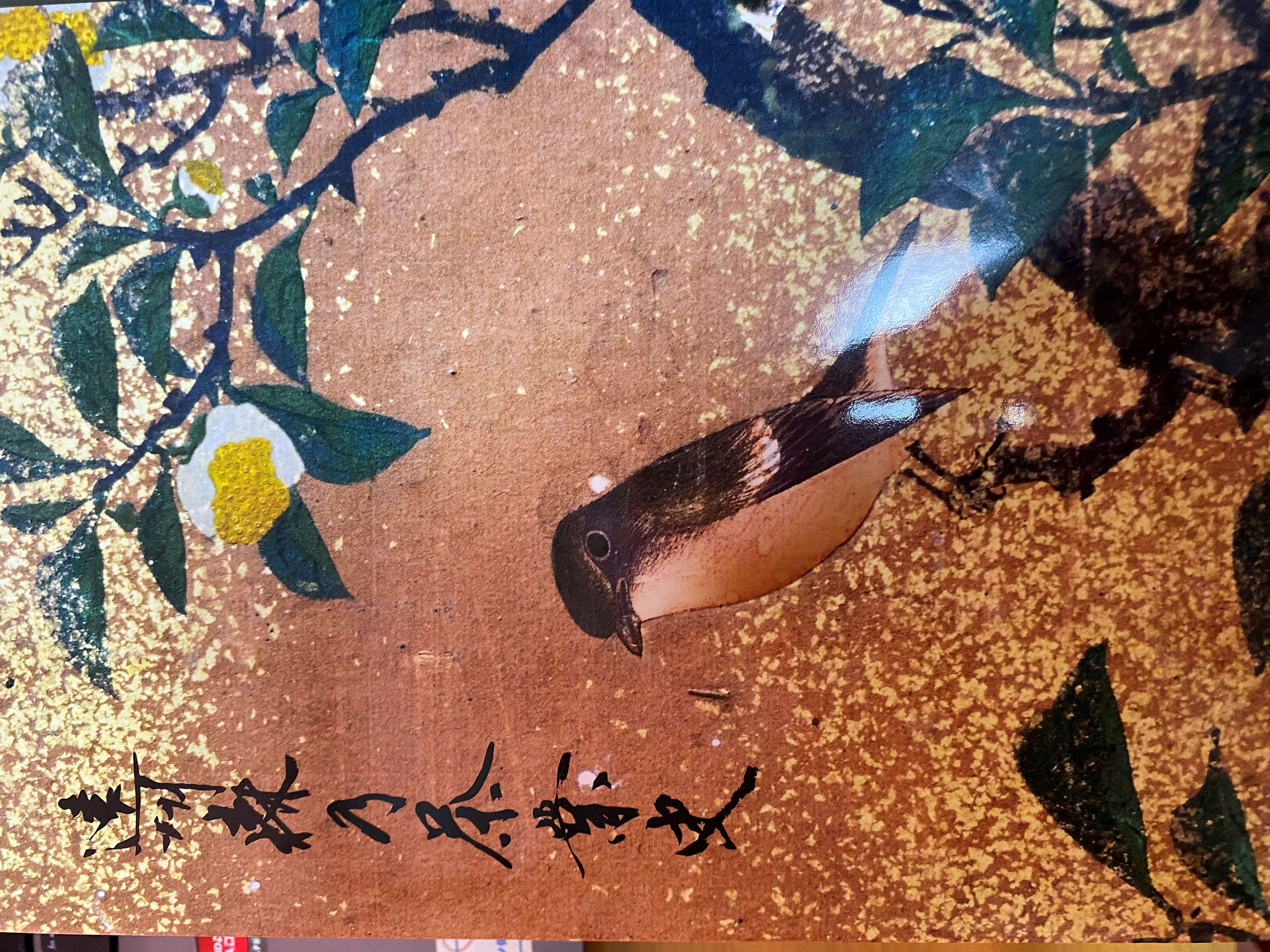

だがその後、地元を含めて藤江を積極的に調査する人たちが現れ、徐々に関心は高まり、町立歴史民俗資料館には藤江コーナーが出来、森町に日本で初めて設立された日本烏龍紅茶株式会社関連の展示もあり、更には先日10年の歳月をかけて完成した『遠州森の茶業史』の中でも「藤江勝太郎と台湾茶」として大きく取り上げられている。

『遠州森の茶業史』

昨年(2024年)12月、久しぶりに森町を訪ねると、藤江の生家は森町に寄贈され、その活用が検討されているという。2023年の製茶試験場設立120周年には森町からビデオメッセージが寄せられた他、町長をはじめ茶業関係者が台湾を訪問、台湾の試験場からも森町訪問があるなど、相互交流が進んでいると聞いた。各地で藤江を知る人が増えてきたことは、調査した者としては、何とも喜ばしい驚きだった。

森町に残る藤江勝太郎生家

森町太田町長と

▼今回のおすすめ本

日本統治下の台湾 開発・植民地主義・主体性

半世紀に及ぶ支配の中で、台湾は何を経験したのか。経済開発を軸として社会の隅々にまで及んだ統治の実態と、環境の激変を生き抜く台湾人の主体性を同時に捉え、日本最初の植民地における「近代化」の全容と限界を描き出す。「収奪」一色でも賛美・肯定でもない、信頼できる通史の決定版。

――――――――――

須賀 努(すが つとむ)

1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。

blog[アジア茶縁の旅]