佐藤 文俊

■“虎”字のはいったあだな

明終末期の陝西(明代の行政区画では現在の甘粛省も含む)流賊参加者の付けたあだなでは、“虎”字の入ったものが際立って多い。第一回で紹介したように湖広巡按御史余応桂の報告中に、流賊のあだなには龍・虎の号称が多いとあったが、煩をいとわず現在まで収集した事例を掲げてみたい。

老虎、一隻虎、四隻虎、五隻虎、四虎、五虎、人中虎、悪虎、闖王虎、黄虎、上山虎、坐山虎、走山虎、巡山虎、来山虎、跑山虎、抓山虎、爬山虎、掠山虎、截山虎、翻山虎、滾山虎、開山虎、飛山虎、楼山虎、摧山虎、跳山虎、離山虎、常山虎、巴山虎、東山虎、穿山虎、跟山虎、八山虎、頭番山虎、捜山虎、騎山虎、扒山虎、掠山虎、黒虎、黒心虎、飛虎、飛来虎、来虎、順来虎、順虎、自来虎、新虎、新来虎、随来虎、毒虎、偏虎、走虎、走口虎、蝎子虎、格里虎、独脚虎、独頭虎、独虎、随虎、挿翅虎、双翅虎、双翼虎、扒天虎、克天虎、可天虎、扑天虎、掠地虎、掃地虎、抓地虎、扒地虎、抵地虎、撾地虎、雲里虎、撲下虎、倒座虎、慢虎、新虎、猛虎、眇虎、鎮虎、江虎、増虎、笑虎、閻正虎、混世虎、白虎、強虎、上天虎、横飛虎等。

陝西南部から四川にかけては虎の生息地域というだけでなく、中国では伝統的に詩歌・講談・伝承中で虎が語られ、人々は虎と縁が深い。人々に愛され、意識の形象形成に影響の大きかった『西遊記』にも、しばしば虎が登場する。その13回の記事は特に興味深い。唐の太宗の命で三蔵法師は西天取経の旅へ、従者二人とともに長安を出発する(三蔵の著名な従者、孫悟空・沙悟浄・猪八戒はこれ以降に登場する)。何日かして現在の甘粛省の国境の町、河州衛の寺に宿泊し、鶏の鳴き声に勘違いして午前二時頃出発し、山道を間違って上ったあげく虎穴に落ち拘束され、虎・熊・野牛の化け物に従者二人が食われ、三蔵法師自身そこで翌日食われる予定の危ういところを金星の神に救われ、一人山中を行く。そこでまたもや虎や大蛇等に襲われそうになるも鎮山の親分こと、猟師の劉伯欽に救われる。

先にも龍・虎のあだなが多いとのべたが、虎は新しい流賊参加者に至急あだなを付与するのに、即効的でそれなりの威厳と力の象徴を持ち、相手への恐怖感を与えしかも本人が誰かを解らせ難いとの目的に適っていた。例えば「流賊史の時期区分」第四期にあたる1642(崇禎十五)年、明と流賊の戦力が次第に拮抗してきた時期に、湖広(清代の湖南・湖北省)都市部では激しい攻防戦が展開されていた。流賊に新たに加わり「細作」(密偵)として活動していて明軍に捕捉された者のあだなの事例は次のとおりである。大掌盤子・左金王軍に捕虜とされた民、劉萬民は「来虎」と、同じく民丁従義は「順来虎」と改名され、各々部隊に所属させられた。再蜂起した大掌盤子・張献忠軍にも「自来虎」名(姓名不詳)が見られる。三者はいずれも虎を名乗らされたが、捕虜とされた結果「(虜)来虎」、あるいは素直に参加した意の「順来虎」、自分の意思で新たに加わった「自来虎」のように来歴を修飾語として付けられている(『起義史料』「兵部為恭謝方略遣発健奇等事」崇禎十五年)。

上記多数の虎字の入ったあだなにはそれぞれのいわれがあると考えられるが、その内の数例について考えてみたい。

〈老虎〉

中国での一般的な虎の通称で、別に大虫ともいい、俗称に「山猫」等がある。歌謡・演劇・小説・講談等を通して人々にはお馴染みである。

このあだなをつけた事例は三名が確認できる。この一般的虎の呼称を使用する場合、姓を冠する場合が多い。第一例は「黄老虎」、名と出身地は不明であるが1628(崇禎元)年、初期流賊首の著名な一人、不沾泥等と起つ(『罪惟録』伝三十六)。第二例は崇禎四年、他の賊首と共に明軍に投降した馬老虎(名不詳)(『綏寇紀略』巻一等)、第三例は年月不詳、本名王国維の王老虎(『野史無文』巻十四)である。

なお老虎に姓を冠した呼称は各時期の反乱指導者に多く見られる。第四回(註4)にあげた『綽号異称辞典』によれば、明中期の正徳年代に起きた劉六・劉七の乱に参加した郝老虎、清末の太平天国将軍黄老虎(姓名・黄文金)、捻軍首領の一人の王四老虎(王某)等のごとくである。

現在収集したあだなの中で、この黒虎をつけた流賊は二名いる。一例目は崇禎六年政府軍に斬殺された「黒虎」劉万有(『起義史料』77頁)、二例目は崇禎九年、明軍と掌盤子・混十萬等とともに戦った流賊中に「黒虎」(姓名不詳、『綏寇紀略』巻四)がいた。

民衆の抱く黒虎の形象はどのようなものであったろうか、推測してみたい。虎そのものに注目すると、関元帥(関羽)の乗る騎獣・赤兎馬と並ぶ、趙元帥の騎獣・黒虎となる。今日趙元帥は趙公明又は趙玄壇等といわれ、財神として人気をあつめ、黒い顔で虎に乗り鉄鞭を構える姿で知られる。

趙公明に関するイメージが民間に最も浸透していると考えられるのは、通俗文学『封神演義』の内容である。趙公明は峨眉山の道士で、殷周革命の際仙界も二派に分裂したが彼は殷側につき、多数派の闡教が支持する周の姜子牙(太公望)と敵対し周側に打撃を与えるが、最後は呪殺される。死後「金龍如意正一玄壇真君」に封じられたという。同書46回に、その趙公明が二人の従者をつれ殷を支援するため向かう途中の山中で一匹の猛虎(黒虎)に出会い騎獣とする経過が描かれている(1)。

一方で第五回の「亢金龍」の項で述べたが、現実世界の厳しい戦闘とその訓練の場で、軍の前後左右の進軍とその方角を指示する五方神旗に温・関・馬・趙の四元帥が描かれるが、その北方神旗に黒虎に乗る趙玄壇がいる。兵士にとっては馴染み深い。

黒虎を人物と考えると『封神演義』の崇黒虎があげられる。殷に忠誠を尽くす北伯侯・崇侯虎の弟。その容貌は「顔は鍋底のように黒く、頰の髭は赤く、両の眉は黄色く、両眼は金色に鋭く光る」(同書29回)とある。暴虐を続ける紂王を見限り周側につき、紂王を支持する兄と甥の崇応彪を捕らえて周の文王に差出し処刑する。崇黒虎の最後は殷との決戦で斬り殺される。崇黒虎を黒虎と表現する事例をあげると「武王(文王の息子)は謝意を述べ、酒を準備させて黒虎を歓待した」(69回)のごとくである。こうした状況を伝える語り物や芝居等を通して崇黒虎を指す場合もあったかもしれない。

〈飛虎〉

飛虎のイメージには以下のようなものがある。先ずは動物名である。「虎よりやや小さく、蝙蝠のような肉翅があり、体に虎班の紋様があり、飛んで人を食う。一名は肉翅虎」(諸橋轍次『大漢和辞典』「飛虎」)という。

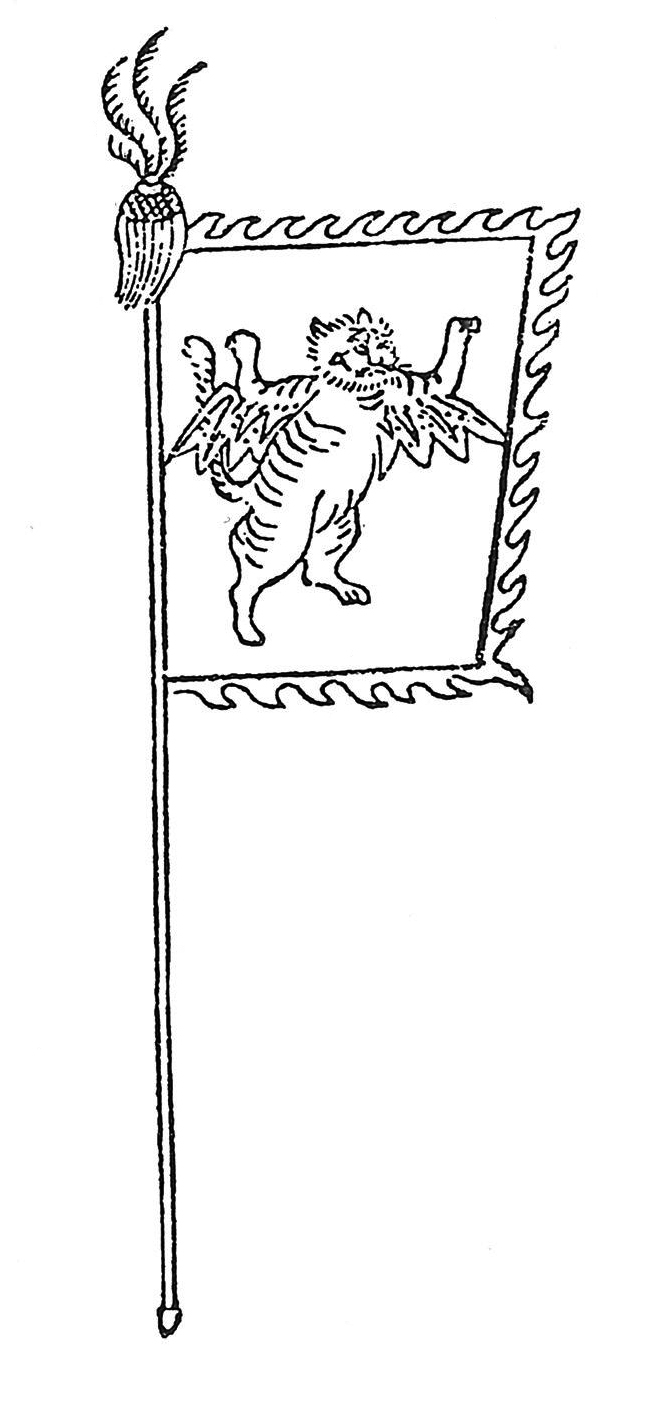

軍関係では軍旗に登場する。嘉靖年間、倭寇に対抗した指揮官戚継光(1528~1587)が著した軍書『紀效新書』巻十六に、門旗としての飛虎旗が掲載されている。この空を飛ぶ虎の描かれた門旗が軍営の門に掲げられると軍が展開する合図となり、兵士にとってお馴染みであった。『封神演義』41回には飛龍旗と共に、飛虎を描いた飛虎旗も登場する。また飛虎旗は不祥を祓い除く力があるという。

第三に考えられるのは人物としての黄飛虎である。殷を支える一人で鎮国武成王に封ぜられていたが、紂王の妃妲己に恨まれ妻と妹が殺されたため周に移り、開国武成王に封じられる。以後殷と戦うも最後に殷の将軍張奎に斬られる。『封神演義』69回では前述の崇黒虎とともに「黒虎、飛虎」のように記述される。

飛虎をあだなに付した事例は現在のところ五名が確認できる。一例目は崇禎六年に活動していた、出身地不明の許陞(『起義史料』77頁)、二例目は崇禎九年二月の記事に現れる掌盤子・過天星の部下馬飛虎、本名は劉雲、現在の甘粛省河州の人、別のあだなは黄達子(『明清史料』辛三、227頁)。三例目は劉孟敬、陝西綏徳州の人で掌盤子の老管隊、崇禎十一年四月、洪承疇に投降(『明清史料』乙・九、864頁)。四例目は出身地不明の本名、張希雲、大掌盤子・混天星の番頭をつとめる管隊で、崇禎十一年五月の戦いで敗れ、孫伝庭に投降する(『孫伝庭集』巻二)。五例目として先に闖字を冠したあだなの二例目としてあげた闖塌天・劉国能の別のあだなとして飛虎が伝えられている(『平寇志』巻三)。

〈爬山虎・巴山虎・扒山虎〉

爬・巴・扒は音通で、各文字に付した山虎は共に登山用のかご(やまかご)を意味する。現在まで収集した結果ではあだな爬山虎の例として崇禎八年、明軍との戦いで死んだといわれる掌盤子の一人がいる(『明清史料』壬・二、173頁)。巴山虎の例では崇禎三年山西北部で反乱をおこした二名(『野史無文』巻十四、『交山平寇始末』)があり、扒山虎の例として崇禎十三年二月、明軍総兵左良玉軍に「斬獲」された張献忠軍の大頭目の一人があげられる(『楊文弱先生集』巻三十九)。

『西遊記』三十四回に、天界の太上老君の金炉・銀炉の番をする二人の童子が、老君の五つの宝を盗み下り金角・銀角なる妖怪となった。彼等のボディガードの一人に巴山虎なる者が登場する。もっとも孫悟空に簡単に騙された上、殺されてしまうというあまりぱっとしない役回りである。

このあだなを付けた人物に関して、民衆における歴史上の人物伝承事例として興味深い内容がある。上記の“爬山虎”と思われる人物が戦いで敗れ捕えられ刑の執行に臨んだ際、項羽の「烏江の句」を使って啖呵を切ったという(『罪惟録』列伝、巻三十一)。秦末、劉邦軍との垓下の戦いで劣勢に陥った項羽は、最後まで少数で戦い、揚子江の淵の安徽省烏江までやってくる。当地の亭長の準備した船への乗船を断り、劉邦軍に最後の決戦を挑んだ。「烏江の句」とは、この時項羽がいったことば「天がわしを亡ぼすのであって、わしが戦いに弱いのではない」(2)を指す。このことばは人気があったようで、崇禎八年、湖北にある蘄・黄州の大盗爬天王が村民に捕えられた際にも使われている(『明史紀事本末』巻五、『明季北略』巻十一等)。恐らく講談等を通して敗者項羽の言動に人気があり、流賊の頭目が最後の見えを切る際にも使用されたのであろう。

【註】

(1)澤田瑞穂『中国の民間信仰』工作舎、1982、「黒神源流」。二階堂善弘『道教・民間信仰における元帥神の変容』関西大学出版部、2006、「第四章」。

(2)『史記』項羽本紀七。野口定男等訳『史記』上、平凡社、1968。

(さとう・ふみとし 元筑波大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。