佐藤 文俊

■“龍”と中国

架空の想像上の動物で、西洋ではドラゴン、東洋では龍といわれる。西洋における悪者で(イギリスのワイバーン等を除く)神・英雄等による討伐の対象というドラゴンのイメージとは異なり、東洋の龍は聖性を有する畏敬の対象となった(1)。

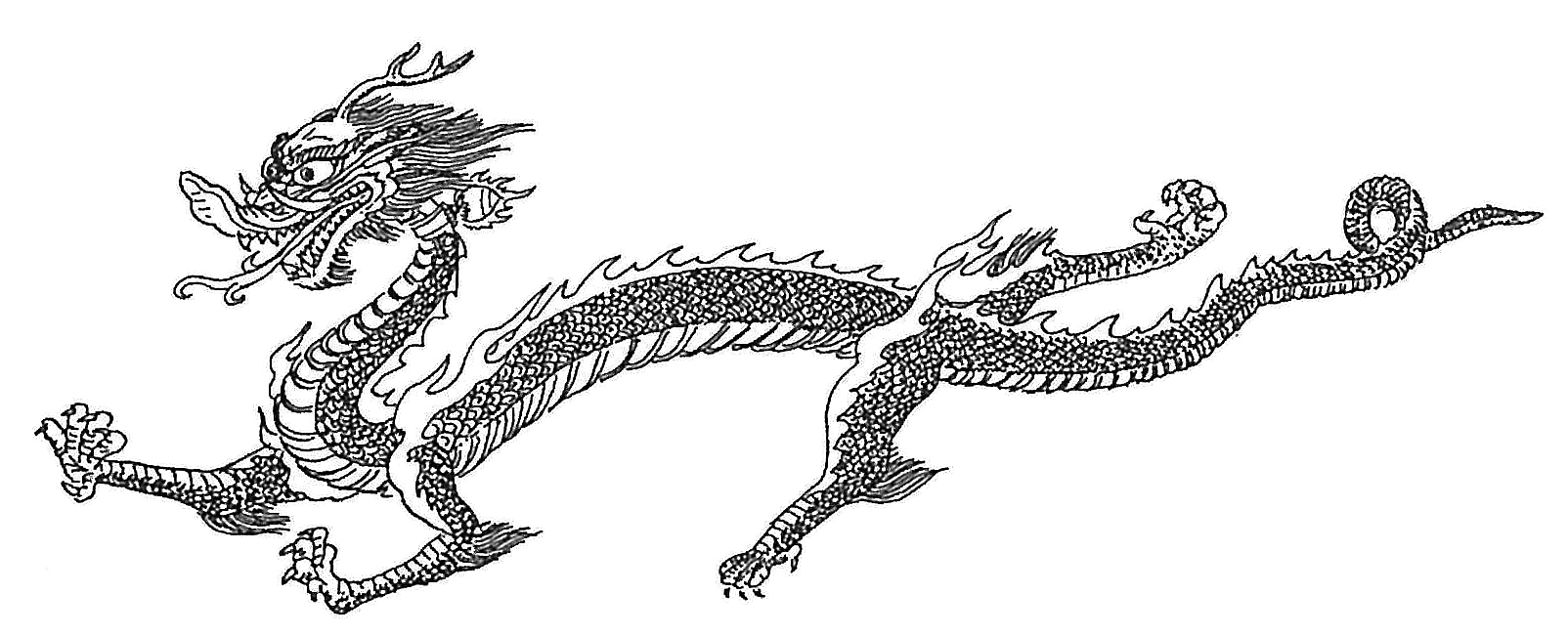

中国の龍は黄河の洪水と治水の関連から、天の意思で王が大洪水を起こす龍を治めるという例で、甲骨文字にも現れる。また、龍は天空を飛翔する気高い霊獣でもある。龍のイメージは漢代に確定されていくことになるが、龍の神格化は仏教的龍王概念の流入、道教的概念の成立・浸透により一層強化された。漢の高祖・劉邦は母が蛟龍と交わって誕生した(『史記』巻八)といわれるように、強化された聖性を持つ龍は、王権のシンボルとして皇帝によって独占が図られた。蛇形であった龍が今日的龍になるのは、後漢の学者、王符(およそ85~162)の「三停九似の説」によるといわれる(図1)(2)。

なお龍は支配層から大衆の間まで深く浸透したため、皇帝による龍の聖性の独占は難しく龍の紋様に集中することとなった。天子の独裁権力が確立された宋代には人民は勝手に龍の紋様を使用してはならないと禁止したが効果はなく、結局昇り龍と二角五爪(二本の角と五本の爪)の紋様が天子の独占(皇帝の龍袍等の龍)となった。清代には龍の解釈をさらに狭くして龍は五本の爪を有するものだけで、それ以外は龍の形をしていても龍でなく蟒であるとした(3)。

治水や雨乞いを通して、龍は中国社会各階層の人々の生活圏、特に「水に縁のあるところどこでも棲むことができ」た。このため龍は多様化し、龍の親族たる亀・鰐・蛇等の両生類と爬虫類の姿で群居した。こうした龍の世界の秩序立ては、道教的な民間信仰によりなされた。一般的に、儒教の考えによると、現世は天の天帝(上帝)が地上の皇帝に命じ、皇帝は地方官を通して、政策を実現する。道教ではこうした陽界に対し霊的世界を陰界とし、天地の主催者、玉皇大帝が地上を統括する。降雨等の水に関する現世の統括者である、首都の龍王は各地の龍神(水族を統御)を統括する。その方法は都市行政区の城隍廟、村の土地神を通して行う(4)。

流賊参加者の“龍”字をつけたあだなの収集概況は次の如くである。一条龍、一隻龍、二条龍、四龍、五条龍、七条龍、八爪龍、九条龍、混天龍、翻江龍、混江龍、飛龍、紫金龍、金龍、亢金龍、上天龍、黄龍、水底龍、龍得水、王龍、俊龍、揮天龍、過天龍、飛山龍、過江龍、悪龍等である。以下、飛龍、亢金龍、上天龍、九条龍を例に検討してみたい。

■事例研究

〈飛龍〉

「飛龍」は様々なイメージで伝えられている。神話時代、人類創造の神の一人、伏羲(男神)は後に、東方の神・上帝となるが、その腹心(宰相)の句芒は二匹の飛龍に乗っていたという。漢代の人、龍安『淮南子』巻四では龍はすべての動物の祖で、その内飛龍は鳥類の祖という。戦国時代、楚国の政治家で秦に対する主戦論を封じられ、流浪の身となった憂国の詩人屈原は、飛龍に乗って仙界に飛遊することを願ってやまなかった(『楚辞』)。時代が下って明初、燕王に封じられていた朱棣は甥の二代皇帝建文帝との開戦に踏み切る謀議の際(靖難の変[1399~1402])、突然暴風雨が起こり宮殿の軒の瓦が散乱した。燕王始め一同は動揺したが、参謀の僧道衍がこれは吉祥で天の意といい、一同に希望を持たせた。その意は飛龍が風雨を従えて天に在るために瓦が飛んだので、これは親王の青色瓦から皇帝の象徴である黄色の瓦に換えることを示している、と(『明史』巻百四十五)。

『西遊記』にも「飛龍」は何か所かに登場する。三蔵法師の乗る馬は「西海の龍」「西海の飛龍」(69回)として登場する。天界での不祥事から死刑になるはずの西海龍王の息子は、観音菩薩に救われ三蔵法師の乗馬(白馬)になった。また、妖怪を避けるために三蔵法師一行が山を一気にかけのぼった様子は「馬に鞭あて飛龍のようにいそがせる」(56回)等である。『封神演義』36回では殷周革命の際、殷側の青龍関総兵官の張桂芳と、殷を見限り周側についた姜子牙等を助ける哪吒(李青と妻殷氏の子)との激しい戦いで「その(哪吒の)槍さばきは飛龍が大空を舞う如く」のように描写される。さらに、殷軍の堂々とした行軍の際の軍旗の中に「飛龍旛」(41回)が含まれる。いずれにしろ「飛龍」のイメージは天の意思を含む勇壮さを表現している。

また、この時期の流賊構成の重要な要素である、脱走前の明軍兵士の日常生活にも注意する必要がある。明軍兵士の編隊訓練方法(「八陣」)の一つに「飛龍」なるものがあり、実態は不明であるが、龍形を意識して「その中に手あり足あり背あり胸がある」が、じっとしていればどのような動きをするのか解らないものの、一度動き出せば千変万化して相手を混乱させる陣形という(5)。兵士は日常的に飛龍名を実感していたのである。

なおあだなとしての「飛龍」をつけた流賊の数の確定について、方針を明らかにしておきたい。史料では本名・出身地さえ不明な場合が多いので、姓名が判明する以外、そのあだなをつけた人物を確かな人数に加えるには、政府軍との闘いで死亡した記録によるしかない。投降した場合は、後日再反乱する場合も多いので注意を要する。以下の他のあだなの場合も同様である。

現在まで確認できた「飛龍」のあだなを付けた人数は四名である。そのうちの二人は、すでに本稿の(二)で記したように、1638(崇禎十一)年に掌盤子金龍の配下で明軍に殺害された延安府延川県の人、本名正進菴、もう一人は大掌盤子混天星の配下で明軍に投降した本名李安である。残る二人は二年後の崇禎十三年、左良玉率いる明軍に「斬獲」された2287名のうちの一人、飛龍(本名不明)と、同年、楊嗣昌率いる明軍に捕獲された、張献忠の精鋭五営の内、中営を掌握する飛龍(本名、張守安)である(いずれも『楊文弱先生文集』巻三十九)。

〈亢金龍〉

「亢金龍」のあだなを名乗ったのは、現在までで延安府宜川県の人、康栄(掌盤子焦徳の老管隊。「兵科抄出陝西三辺総督洪承疇題本」、『明清史料』乙・九)一名のみの確認であるが、後述のあだなとも関係するのでここで説明しておきたい。

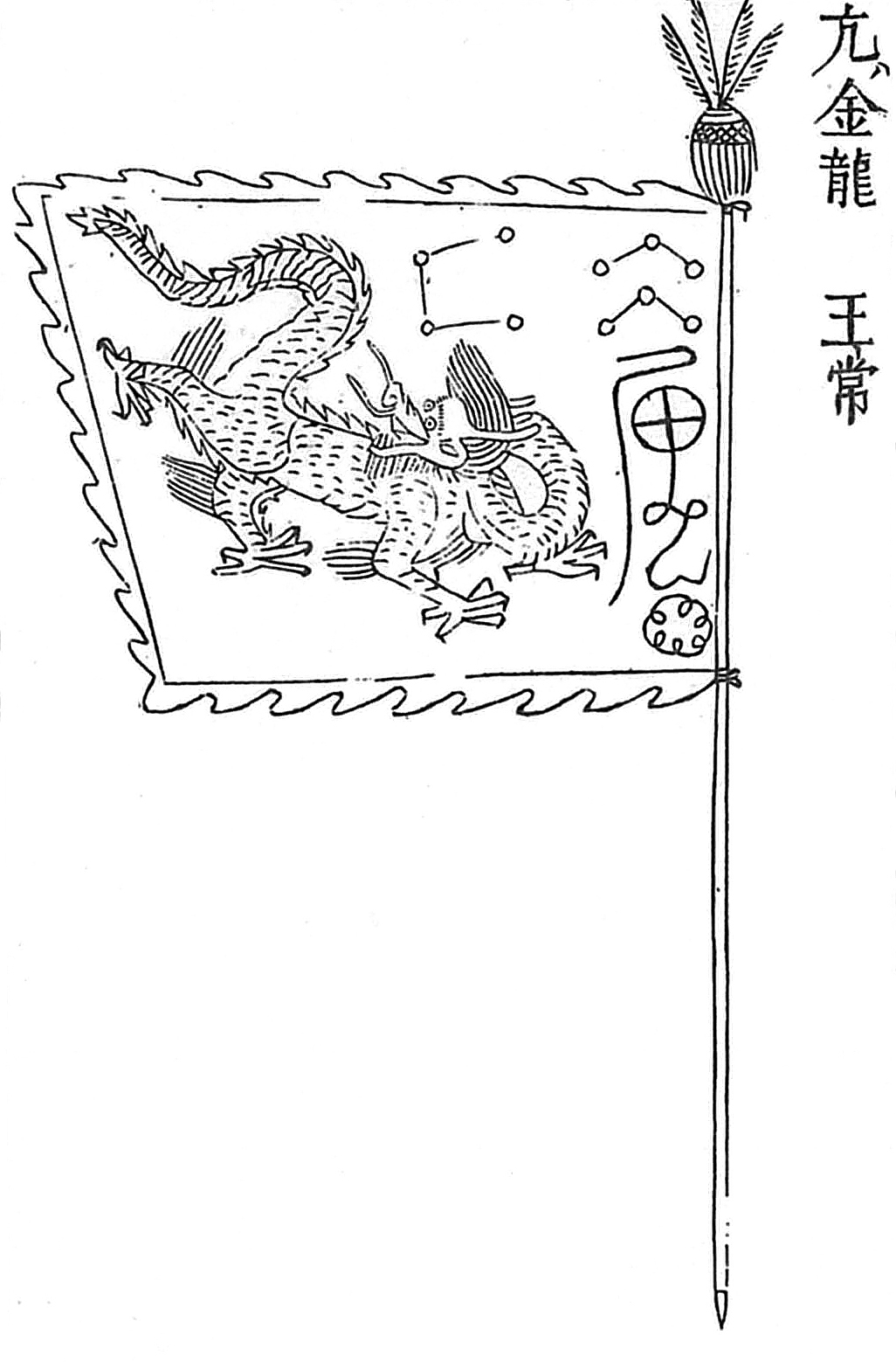

「亢金龍」を本項目“龍”に分類してあるが、本質は動物としての龍と関係がない。古来中国では星座の観測から天の黄道近くの星座に注目し、28の星座(角・亢・氐・房等の二十八宿)に分けた。その後、天体の観測が進み、星象を説明するのに七曜と十二支とを結びつけて説明するようになった。ちなみに「亢金龍」を例にとると、亢は星宿名、金は七曜、龍は十二支の動物名と対応する。さらに二十八宿は七宿ずつ、東・北・西・南に分け、四獣(蒼龍・玄武・白虎・朱雀)の支配を受けた。この二十八宿の星象を説明する用語が、軍隊の布陣を指示する軍旗に活用され、兵士にとってはなじみのある日常用語であった(6)。

『武備志』巻九十九によれば当時、戦闘で軍隊を統率する指揮命令の伝達には「旗鼓」といわれるように軍旗や太鼓・ラッパ等が重要であった。様々な軍旗(門旗・大五方旗・五方神旗・五方旗等)により、部隊の持ち場の方向と方位(東西南北と中央)を五色(青・黄・赤・白・黒)と禽獣(青龍・白虎・朱雀・玄武・黄龍)で定めたのは「鬼神や愚かな知識人の見方で」(「以神道愚士目」)とあるように、ほぼ文盲に近い兵士の理解に資するためという。さらに同巻の旌旗二には個々の部隊の出動は、指揮官の名の書かれた二十八宿の軍旗に拠った、とある。図2の「亢金龍」もその一旗である。

軍の布陣における軍旗の、こうした道教的色彩の濃厚な影響は五方神旗にも見られる。先掲の禽獣を用いた大五方旗(五面)と同様の役割を持ち、東方は温元帥、南方は関元帥等の如く五方に各々元帥神(7)を描いて、戦術上の理解に資している。なお中野美代子は、星宿が「亢金龍」等のように呼称されるのは「これもまた道教の、それも民間信仰のレベルにおいて発生した」と考えている(8)。

この本来動物の龍とは結びつかない星宿「亢金龍」は人格化が顕著となり、小説・講談等に現れる。例えば『西遊記』65回に、妖怪の魔王が三蔵一行を捕らえるために建てた小雷音寺で、孫悟空も一組の鐃鈸(金鉢)に閉じ込められ、どうしても抜け出せなかった。これを知った天界の玉帝は援軍として二十八宿を派遣した。その一員の「亢金龍」が金鉢に差し込んだ角の先に入り、孫悟空はやっと脱出できた。

人格化は『封神演義』ではもっと進む。殷と周の最終決戦では、仙界も、通天教主の截教と太上老君や元始天尊等多数派の闡教に二分して戦う。亢金龍の属する二十八宿は殷側についた通天教主の配下にあった(第76回)。この決戦で通天教主の万仙陣を構成した二十八宿は全滅した。周の勝利後、仙界の命令で多くの戦死者を封神したが、他の全滅した群星と共に二十八宿も神に封じられた。その際、人間と同じく謚(「名諱」)がつけられている。亢金龍は「李諱道通」、奎木狼「李諱雄」、角木蛟「柏諱林」等の如くである(第99回)。

民衆や兵士は「亢金龍」を以上のようなイメージで捉えていたと思われる。

〈上天龍〉

「上天龍」のイメージは空中に浮かぶ龍というより、天帝または道教の最高神、玉帝のいる天に上昇しようとする強い願望を感じる。1633(崇禎六)年、黄河を渡河して山西に入った陝西流賊の主力は、明軍の厳しい掃討戦で有力掌盤子の一人、初代の老回回(馬光玉)が犠牲となったのをはじめ手痛い打撃を被った。生き残りを謀った「流賊首」紫金梁等は、明軍側の招撫政策を利用しようと部下(「小賊首」)を派遣し訴えさせた。その訴えの大意は自分たちが明軍の兵士であったとき毎年の軍糧が支給されず、どうしようもなく流賊となって命を繫いできた。今回の明軍の掃討で手痛い打撃を受け「今、天に上ろうにも路が無く、地に入ろうにも門が無い」、つまりにっちもさっちもいかなくなったといい、死罪を許して招安をと懇願した。この「上天」にも、民間道教の至上神である玉帝のいる天に上昇しようとする願いが含まれていると思われる(9)。

現在まで上天龍をあだなにつけたと確定できるのは三例である。第一例は、1633(崇禎六)年、陝西西路の鉄角城一帯の山岳地帯により最後の抵抗をして敗れた流賊集団の中の、洪承疇率いる政府軍に「斬首」された幹部の一人、上天龍(本名、馬国英)である(「兵部題為類報誅剿渠魁等事」崇禎六年、『起義史料』)。二例目は1638(崇禎十一)年四月、偽装投降した流賊、張献忠・羅汝才等が翌年五月再蜂起する。再蜂起に躊躇する羅汝才への、再蜂起に加わらないようにという説得に失敗した四川の房県知県・郝景春は、張献忠の派遣した先陣の将軍、上天龍と戦いこれを「撃殺」した(『明史』巻二百九十二、郝景春伝)。三例目は1641(崇禎十四)年、窮地に陥っていた李自成が河南で勢力挽回する重要な戦略、開封攻防戦の最中、支配下の将軍中に明軍の大砲に当たり死亡した上天龍がいた(『明史』巻三百九、李自成伝)。なお、崇禎流賊史を調べていると、その他投降した者の中であだなに上天龍をつけた者が二名見られるが、再蜂起した上記の事例と重なる可能性があるので数に含めない。

〈九条龍〉

数字の九は「素数の最高」で、古代より中国人にとって至高の数(「九において究まる」)と認識されてきた(10)。九匹の龍が彫られた九龍壁は、明清の北京の紫禁城や明代皇帝の男子が封建された大同、襄陽等に見られる。その他皇帝の使用する九龍紋の硯等がある。九龍は皇帝をはじめとした支配層だけでなく社会一般に見られる。例えば九龍廟は陝西大茘県では雨乞いに霊験あらたかということで近代まで尊崇されていた(11)。明代の軍隊にも、九龍帯(弾薬帯)、九龍噴水法(戦術上の攻撃法)、九龍槍等があり、軍にとってもなじみのある用語である。『封神演義』の中にも、相手を焼き殺す九龍神火罩が活躍し、大衆にとって聞きなじみのある武器(宝器)であった。

九条龍をあだなにつけた流賊の数は現在までで四名が確認できる。第一の事例は1633(崇禎六)年、曹文詔率いる政府軍が、陝西から山西に流動してきた多数の流賊首を「撃殺」した中に九条龍が含まれていた(『明史』巻二百六十九、猛如虎伝)。二例目は翌崇禎七年、湖北の鄖陽・襄陽方面に流動してきた賊を「斬」した中に、「大頭目」九条龍がいた(「湖広巡按宋賢題」残稿、『明清史料』癸・一。『明史』巻二百七十三、鄧玘伝)。三例目は崇禎八年監軍道右参政兼僉事・苗胙土の報告中に豊陽関で明軍が「斬獲」した流賊の幹部149名の中に「賊首」九条龍がいた。この人物を知る女性の証言では、彼は賊頭、掌盤子ではないが、率先して「巨悪」を実践したという(「兵部題〈兵科抄出湖広巡按余応桂〉残稿」、『明清史料』壬・二)。四例目は1638(崇禎十一)年、掌盤子の薛仁貴(本名、焦得。山西臨県の人)は李自成と行動を共にしていたが、明軍に追い込まれて投降した。共に投降した同県人の部下(老管隊)に、九条龍(本名、劉進福。山西臨県の人)がいた(「兵科抄出三辺総督洪承疇題本」、『明清史料』乙・九)。

■李自成と九条龍伝承

延安府米脂県の民間では、伝統的な酒曲(歌謡)で、次のような内容が歌われてきた。

遠くに米脂城が見える。近づいて見ると西門がない。

盤龍山の頂には旗杆がたててある。西門の下には九条龍を閉じ込めてある。

ある年、河川が氾濫して大水が西城楼の下に衝突して穴をあけ、李自成が飛び出してきた(12)。

……西角楼の鐘が鳴り響くと、狐や鼠が騒ぎ始め、西角楼の下から李自成が飛び出してきた。李自成は三度反して河南に攻め上がり、北京を攻撃した(13)。

酒曲の曲調は一般に信天遊、爬山調を用いた専用の小調(俗曲)で、ことばは即興でつけられた(14)。米脂県では地元出身の英雄、李自成が九条龍に比定され、後世の人々から追憶されていた。

【註】

(1)参照した近年の「龍」に関する研究書を以下に示す。笹間良彦『図説 龍とドラゴンの世界』(遊子館、2008)。池上正治『龍の百科』(新潮選書、2000)、同『龍と人の文化史百科』(原書房、2012)。徐華鐺『龍「中国伝統形象図説」』(中国林業出版社、2015)等。

(2)「三停」とは上体・腰部・足部を指し、「九似」とは「頭はラクダに、目は鬼に、角はシカに、首はヘビに、ハラはミズチに、ウロコは魚に、爪はタカに、脚はトラに、耳はウシに」の如く、動物のすぐれた部分を取り込んだ。

(3)宮崎市定「龍の爪は何本か」、「二角五爪龍について」(『宮崎市定全集』17、岩波書店、1993)。

(4)澤田瑞穂『中国の民間信仰』工作舎、1982、第三章龍母伝説。

(5)『武備志』巻五十九陣練制。明代の兵制を詳細に知ることができる兵書『武備志』は明末の人、茅元儀(1594―1640)により出版された。彼は孫承宗の幕僚となり遼東出兵にあたっては副総兵に昇格した。本稿での『武備志』は『和刻本明清資料集 第五集』(汲古書院、1974)を使用する。なお茅元儀が『武備志』著作にあたり重要視した戚継光『紀效新書』巻十六にも同様の説明と軍旗が掲載されている。戚継光(1528―1587)は倭寇・俺答等との豊富な戦闘経験を有する。

(6)中野美代子『中国の妖怪』(岩波書店、1983)Ⅱ―7、天空の龍。同『西遊記の秘密──タオと煉丹術のシンボリズム』(岩波書店、2003)Ⅲ―1、星の化身たち。

(7)二階堂善弘『道教・民間信仰における元帥神の変容』関西大学出版部、2006。

(8)前註(6)、中野美代子『西遊記の秘密』Ⅲ―1。

(9)「兵部題為類報山西捷音事」(鄭天挺・孫鉞等編輯『明末農民起義史料』[中華書局出版、1952]、以後『起義史料』と略称)。なお太平天国の研究者小島普治は、かつて台湾を訪れた際「ある廟で天上に昇って玉皇上帝にまみえた話を記したパンフレットを手に入れ」た話を紹介している(小島普治『洪秀全』集英社、1987)が、一般民衆にとって「上天」にはこのような玉帝のいる天に上る意が含まれていると思われる。

(10)前註(6)中野美代子『西遊記の秘密』Ⅱ―5、聖数曼荼羅。

(11)前註(4)澤田瑞穂『中国の民間信仰』第九章、清末の祀典問題。

(12)李澤民『李自成的故事』(三秦出版社、1996)「代後記」。

(13)NHK BSプレミアム、2018、3、14放送「中国王朝・英雄たちの伝説「反逆者・北京占領、李自成の乱から満州王・ドルゴンへ」」中の米脂県故老の歌う伝統酒曲「遠く米脂城を照らす」。筆者もコメンテーターとして参加した。

(14)黄河上流域の山歌(民歌、農民・牧童・木こり等の歌)には漢族・蔵族・回族等六民族で歌われる曲調の花儿、漢族・回族・蒙古族で歌われる曲調の信天游、内蒙古で歌われる曲調の爬山調がある。姜彬『区域文化与民間文芸学』(中国民間文芸出版社、1990)。なお山歌の一つ「花儿(児)」は叙情小歌であり、甘粛・青海・寧夏等広大な地域で流行し、こうした地域での地域的習慣による呼び名である(大木康『馮夢龍『山歌』の研究 中国明代の通俗歌謡』(勁草出版、2003)。同書第一節、図1〈山歌〉の分布も参照されたい。

(さとう・ふみとし 元筑波大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。