『耕織図』和刻本の周辺①

―25年後のささやかな発見―

瀧本 弘之

私の本箱の奥に20年以上も前に入手して放置していた書物がある(図1)。近年、デジタル公開の波が普及して、かつてはとても閲覧できなかったような善本も手軽にその姿を窺うことができるようになった。そのお陰で、積年の疑問がほぼ氷解しつつある。

私蔵の書物は二冊、形は縦長(325ミリ×125ミリ×厚さは20ミリと15ミリのものが一冊ずつ)で表に短冊形の紙―題簽(215×31ミリ)が貼り付けられ、そこに手書きの文字が「佩文斎耕織図」と楷書で書かれている。紙には金箔が散らしてある。二冊いずれも同じ形態だ。一冊には、題簽の上に「11」と四角の小さな紙に活字で文字が印刷されたものが貼られている(多分「入札会」に出た名残だろう)。私の記録によると、神田の古書店で1995年に買っている。中に挟まれていた小さな紙には、鉛筆の英文で「kuangxi」とある。これが「康熙時代」の意味なら大きな間違いになる。その理由は後述したい。

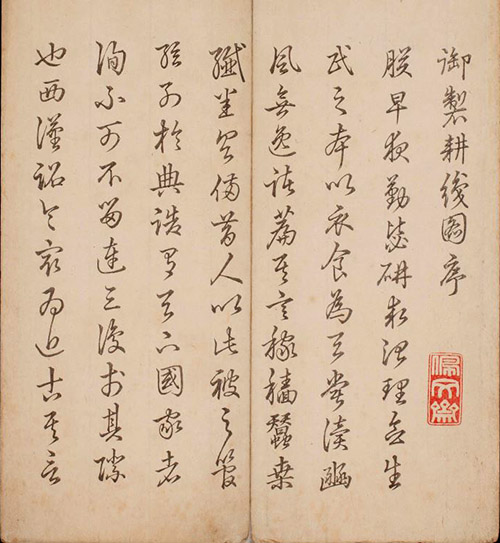

二冊のうち分厚い一冊の「封面」の次には「御製耕織図序」がある(図2)。不思議なことに私の所蔵する本の文字はこの「序」だけで、残りはすべて版画の図版だ。図は所謂「御製耕織図」の絵そのものなのだが(耕と織で二冊に分けられている)、装幀が折本仕立てで、絵は中央で折りたたまれている。手に取って閲覧するのには、場所いらずで便利だが、元々の絵が真ん中で折り込まれているのは残念だ。せっかくの版画を何で二つに折りたたむのか。その理由も後で考えたい。

●東博本と同じ部分が

近年デジタル公開が進んでいるといったが、試しに「耕織図」のテキストで検索すると膨大な数の情報がヒットする。丁寧に選択していくつかの「耕織図」を閲覧した結果、私の手元のものは、東京国立博物館に収蔵するものとほぼ重なることが判明した。またその他にもいくつか、同じものが見つかった。

封面には左右に皇帝の象徴たる五本爪の龍が向き合った黄色の飾り罫囲みのなかに、三行の表題が並んでいる。中央は「耕織図」と大きく篆書・古文のような文字を置き、その上に角書きで「佩彣/御物」と載せている。右側にはまた篆書で「皇文化五年戊辰春正月泰?(「泰」が正しいと思う。秦では意味が通らない。正月の異称に「泰月」があるので「泰旦」と洒落たつもりが、似ている「秦」の字を書き間違えたのではないか)旦」、左は「姫路侯源忠道書于好古堂」とある。「佩文」の篆書がなかなか読めなかった。これは「彣」を文に見立てて書いてあるので分かりにくい。「佩文」が「佩彣」になっているのは、一種のひけらかしで、殿様(後述)の遊びか。これから見ると、この表題は姫路の殿様の「源忠道侯」(酒井忠道)がその藩校の好古堂で書いたと言うわけだ。文化五年は、西暦に換算すると1808年である。明治維新の60年前だ。その次には「御製耕織図序」と行書で康熙帝の序がある(図2)が、封面からこの書が和刻本であることが判明する。

蒹葭堂(1736-1802)は号で本名木村孔恭、別号を巽斎、当時大阪を代表する知の巨人だった。家業は酒造家だが、膨大な書画骨董を蒐集し、東西からひっきりなしに文人・画家たちが知遇を求めて立ち寄った。その住居は一種の文化サロンでもあった。

●「西洋画」の宮廷流入を示す 『耕織図』ときいて「ああ、あれか」と反応する人は、相当に中国美術を知っているといってもよいだろう。「こうしょくず」で浮世絵を想像する人は、日本美術の通かも知れない。

東博のものは和刻本だが、昔はこうした元の文字をそのまま復刻したから、これをもって原刻と理解する人も少なくない。忠実に写し取るため、こうした誤解が生まれ、またそれを利用する書賈も絶えない。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家) 掲載記事の無断転載をお断りいたします。

結論を言えば、架蔵のものは惜しいことに不全本(虫喰いも多数)で、肝心の詩の部分の文字や跋などがない、そして決定的なのは、本の顔に当る部分つまり「封面」がないと言うことなのだ。

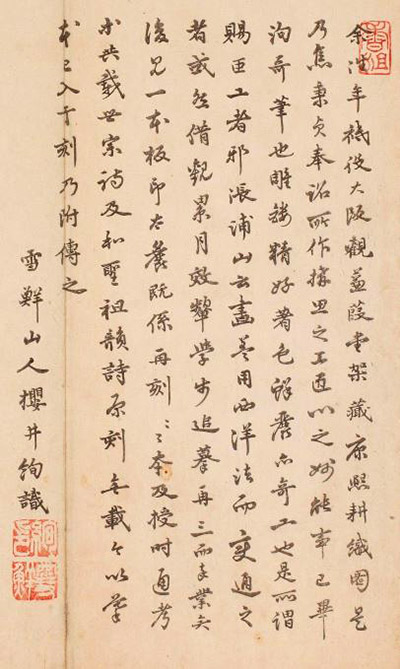

それに対して、東博本は完全なもので明治初めに収蔵されたことが分かる。それは封面に捺された「明治九年購求」の判が物語る。東博本を見てみよう(図3、図4)。

続いて「耕」二十三図、「織」二十三図があり、最後にこれを模写した画家自身の跋がある。これは最後に「雪鮮山人桜井絢識」と署名がある。桜井氏の文章によると、大阪の勤務の折りに蒹葭堂の所でこの『耕織図』を実見する機会があり、その精細な出来栄えに感嘆して、これを拝借すること数ヶ月にして模写したという(図5)。

桜井氏は蒹葭堂を訪ねた際に『御製耕織図』を見かけて驚嘆し、借りだして数ヶ月かけて模写した。その版刻の素晴らしさに舌を巻いたのである。のちにほかの再刻本も見たというが、その出来栄えは麁(粗)だったという。この桜井氏が模写したものを、姫路の雅楽頭・酒井侯が後押しして再刻せしめたのだろうか。

桜井絢(号は雪鮮、1762-1804)は、雪舟に私淑して「十二世」を号する江戸の画家の桜井雪館(1715-1790)の甥で、雪館の家を継いだ。漢学者・画家で昌平黌(幕府の学校)に勤務したという。桜を描いた精緻な画譜が知られている(宮内庁書陵部蔵)。『蒹葭堂日記』(藝華書院)で調べたが、寛政8年8月21日に「江戸桜井政蔵」が初めて来た記録があり、この桜井政蔵が雪鮮なのだろう。次には12月24日にも名前がある。4ヶ月ほど間が空いていて、この間に借りだして模写したのかも知れない。酒井侯の名前も一箇所だけ登場する。因みに、蒹葭堂の所蔵する善本を借りて模写した有名な出来事に、谷文晁が『歴代名公画譜』を借りて模写したことも忘れられない。この模写も刻されて和刻本として刊行されている(寛政十年[1798])。

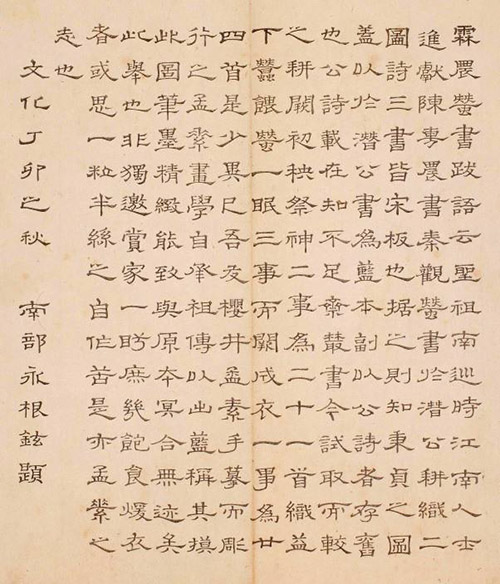

桜井絢の次には「南部永根鉉」の跋(図6)があり、ここはまた別の情報が書かれていた。南部は南部藩出身の意で、永根氷斎(1765-1838、鉉は名、号が氷斎)は、江戸末期の漢学者・書家らしい。友人の桜井絢に依頼されて跋を認めた旨が記される。このときには既に桜井絢は没していたらしい。

曰く「聖祖南巡時江南人士進献陳旉農書秦観蚕書於潜公耕織二図詩三書皆宋版也」康熙帝が南巡した際に宋版書三種が進呈され、そのうち於潜公の耕織二図詩も含まれていた。この於潜公の耕織二図詩をもとにして『佩文斎耕織図』がつくられたという。これらは『知不足斎叢書』に入っているというが未見。日本官版の『農書3卷附蠶書1卷』(文政13年、国会図書館蔵)によって確認できた。但し「耕織図詩」はない。

『耕織図』は一般に康熙時代に刊行された御製の版本で、耕図と織図それぞれ二十三図合計四十六図に帝の賛を付したものである(手絵本や版画本がある)。耕は「耕作」つまり農業、織は「養蚕」をあらわす。それぞれを男女の仕事として、農民の生産活動を図解し皇帝が「嘉賞」するものだ。しかし耕織図が有名なのはそうしたことによってではなく、その描かれ方が「西洋画法」であり、描いたのが「宮廷画家」(といっても「天文台」勤務)であることから、洋画が中国に入ったひとつの象徴的な実例として言及されているからだ。西洋画流入のはじまりは明末に宣教師のマテオ・リッチ(中国名・利瑪竇、1552-1610)の持参した版画・絵画だったことは著名で、リッチが齎したものの一部(版画)は『程氏墨苑』に取り入れられている。

さて、『耕織図』の名を以て呼ばれる作品は、実は沢山ある。初めの『耕織図』は、南宋時期の於潜(現・杭州臨安)の知県・楼璹の描いた詩を伴うものだった。これが康熙帝の南巡の際に献上され、気に入った帝が宮廷画家(欽天監勤務)の焦秉貞に新たに描かせ、また版刻させた(つまり版画である)。版刻させたものは下賜されて模刻され、多くが流通した。また先に我国に渡来していた別のものを、狩野永納(1631-1697)が描き版本としたものもある(明天順刻本の日本模刻本、延宝四年跋刊、国会図書館等蔵)。これは歴とした「日本製」だ。

焦秉貞の『耕織図』「耕図」は、楼璹のものを範として新たに描き直したものだから(原本は佚)、当然、中国の南方における伝統的な農業生産の図解となり、「織図」の中身もまったく江南地域のものと考えて良い。康熙帝は満洲族で、その発祥の地が北方であることは忘れていないはずだが、仮に北方を取り上げて描かせるとすると、適切なモデルとなる元のものが見当たらない。実際この耕織図の元になったものの祖型は、既述のように南方に宮廷があった時代に溯るのだ。

「耕」は二十三図、「織」も二十三図で、それぞれに皇帝の賛が付けられている。耕の始まりは、「浸種」次いで「耕」、以下「耙耨」「耖」「碌碡」「布秧」「初秧」「淤蔭」「拔秧」「插秧」「一耘」「二耘」「三耘」「灌溉」「収刈」「登場」「持穗」「舂碓」「篩」「簸揚」「礱」「入倉」「祭神」と続く。

「浴蠶」「二眠」「三眠」「大起」「捉績」「分箔」「採桑」「上簇」「炙箔」「下簇」「擇蘭」「窖蘭」「練絲」「蠶蛾」「祀謝」「緯」「織」「絡絲」「經織」「染色」「攀花」「剪帛」「成衣」、以上が「織」だ。

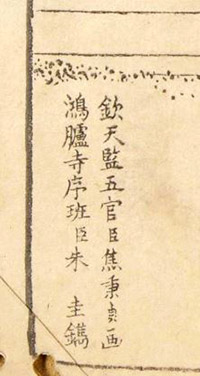

一番最後の「織」の「成衣」に、画家の焦秉貞が「欽天監五官臣焦秉貞画」と署名を入れている(別の版本には更に「鴻臚寺序班臣朱圭鐫」とも添える。これが刻工である)(図7・図8)。

さて「欽天監」は、今なら天文台というべき役所で、そこの「五官正」(属官)という役職の焦秉貞が描いたということだ。焦秉貞は、山東済寧の人。康熙時代欽天監に奉職した。ここに奉職していた西洋人の宣教師で欽天監正アダム・シャール(中国名・湯若望、1591-1666)に接する中で洋風の絵画技法を身につけた。欽天監正は天文台の館長に相当する。当時は宮廷内に多くの西洋人宣教師が技術者として供奉していた。焦秉貞は、初期の西洋画を描いた中国人として名高い。『耕織図』の類いはもちろんだが、宮廷の艶麗な女性像も知られている。「鴻臚寺序班⾂朱圭鐫」でつけくわえることがある。朱圭も康熙帝の南巡で見いだされた蘇州の刻工だったのである。一介の民間画工が、故宮入りした例として有名な出来事だが、彼が蘇州時代に手がけたのが劉源『凌煙閣功臣図』だったことは銘記したい(『東方』456号、中国古版画散策(49)参照)。

ここまで、『耕織図』和刻本の周辺をうろついたが、中身まで論じる紙幅がなくなった。次回はそのなかを見たい。(続く)