琵琶記の挿絵⑦

似た挿絵があり、まったく似つかぬものもある

瀧本 弘之

|

|

今回は38幕(齣)「張公掃墳」(張公墓を掃く)、また「張公遇使」(張公は使いに遇う)から。

牛丞相の使者、李旺が都・洛陽から蔡邕の故郷・河南陳留に行き、彼の父母の消息を尋ねるところから始まる。李旺が辿り着くと、荒れ果てた墓のそばでひとり墓守をしている人物に出会う。これが実は蔡邕の隣人・張大公である。蔡邕が科挙に応募するために家を出て行ったときから一家の後見人のような立場で、蔡邕の父母や趙五娘の苦労をつぶさに見てきた人物だ。但し、蔡邕が都でどんな様子だったのかは全く便りがないので分からず(実際には騙りにあって、偽の便りで金をだまし取られた。そのことにも気が付かなかった/第九十六回)、父母や嫁をないがしろにした、とんでもない不孝者と認識していた。そこに都から遣わされてきた使者・李旺といろいろ会話を交わすうちに、実際の事情を悟って驚く。蔡邕が科挙に合格していた上に(皇帝の指示で)牛宰相の娘と結婚させられ、都に住まわされている。しかも、嫁の趙五娘が尋ねて行ったのを知らないままだった。

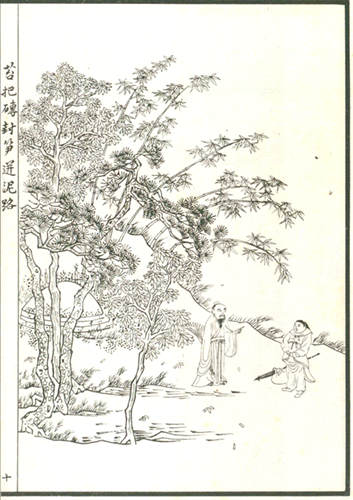

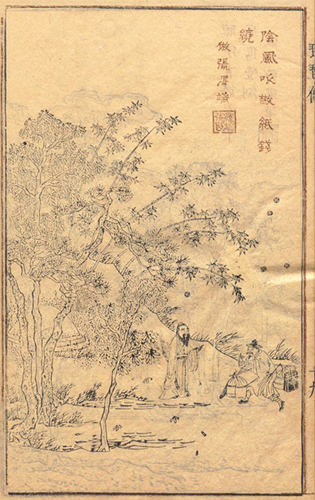

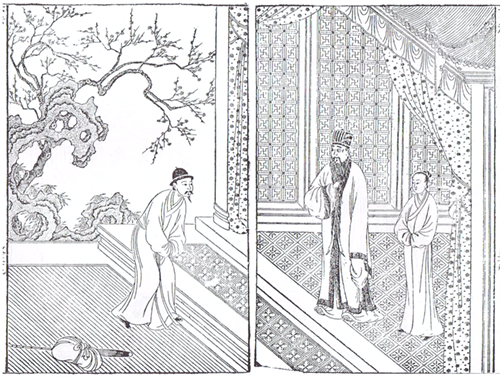

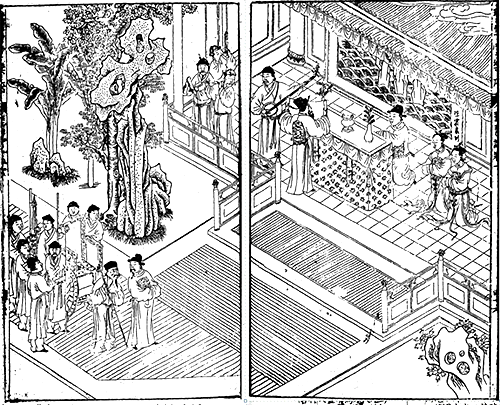

この場面の図は多くの版本で省略されている。わずかに残る内閣文庫の『即空観本琵琶記』『朱訂琵琶記』のものを取り上げる(いずれも湖州刊本らしい)。この場面「張公遇使」をみていこう。ちなみに、挿絵の標題は版本によって異なる場合がある。例えば『朱訂琵琶記』の「張公遇使」(陳大来本も同じ)は『即空観本琵琶記』では「張公掃墳」となっている。

どちらの挿絵も片頁に収まるようにつくられたものだが、左右の図を比較すると非常によく似ている。特に墓の塚とそれを覆う樹木、竹の繁みなどはほぼ同じといってよい。既述したようにこれは都・洛陽から牛宰相の使いとして李旺が河南・陳留に蔡邕の二親を訪ねてきて(二人ともすでに亡い)、偶然に墓守をしている隣人の張大公に出会い、事の経緯を聞かされ、また自らの知っている蔡邕の結婚などの事情を説明しているところだ。

「張公のうた」「青きみ山の古き木は おわるときとて無からんに ここに送りし人いくたり そのおくつきは寂しげに 清むる人のかげもなし 陰風めぐりて紙銭とぶ 塚をつらねしこけごろも」(浜⼀衛訳『中国古典⽂学全集 第33巻 戯曲集 琵琶記』平凡社 昭和33年、平凡社より、以下同)

右側の図『朱訂琵琶記』では、墓の周りに紙銭の散っているところがはっきりと描写されている。死者の供養のために紙銭を燃やしたので、その燃えがらが空中に散っているのである。

死者の供養に紙銭を焚く。あの世に送って死者が黄泉の国で不自由のないようにするのだ(極めて現実的かつ非合理的ともいえる習慣。中華圏では今も変わらない)。右図では使者の李旺が肩に掛けた荷物を降ろしかけている。そのとき空中に紙銭が舞っている。○のなかに星のような形を描いたものが紙銭を表わしている。左図右図ともに張公が蔡邕の都での行状を知らぬままに「なんたる親不孝者」と断罪しているところだろう。使者はそれぞれの挿絵でポーズや服装なども違うが、張公の説教じみた身振りはほとんど同じだ。もとになるものがあったのか、もしくはどちらかが他方を参照したのだろう。作品としての出来栄えは変わらない。いずれも内閣文庫の収蔵本である。

その次の幕(齣)は第39幕「散髪帰林」だ。後述するが「散髪」は「理髪・調髪」ではない。文字通り髪をバラバラにしたままでいることだ。「帰林」は職を辞して故郷に帰ることをいう。陶淵明の詩から出た言葉のようで、吉川幸次郎に『帰林鳥語』(岩波書店、1973年)がある。「鳥語」は中国語では「理解できない言葉」という意味のようだが、ここでは「いろいろ雑然とした考えを述べた」もののようだ。ちなみに吉川氏は退職後に文化功労者に表彰され、陶淵明になったような気分だったらしい。

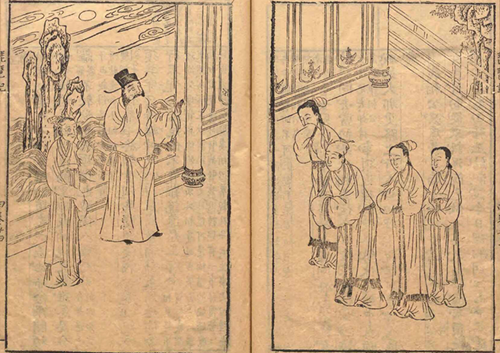

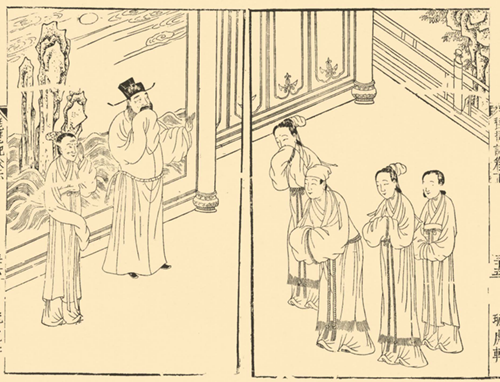

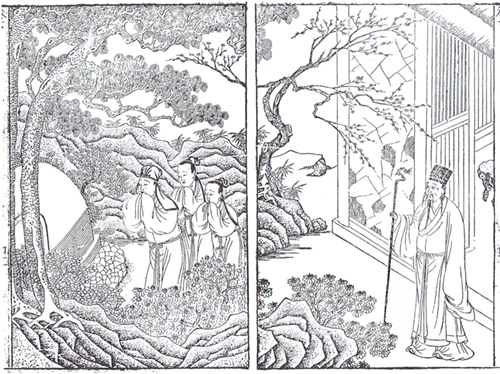

内閣文庫の『西廂記』と合体している『琵琶記』(陳大来本)の図をみよう。図3がそれで、図4は中国国家図書館に収蔵される「玩虎軒本」である。この二つは、まさに「瓜二つ」というのがふさわしい。どちらが先行するかといえば「陳大来本」(金陵刊)より前に刊行した「玩虎軒本」のほうだというのが妥当な見方で、徽州の玩虎軒本は最も古いものらしい。現在は「中華再造善本」で公開されている。

37幕(齣)「書館悲逢」で二人の妻が面会し、蔡邕も出てきて、故郷の両親が病没し墓に入っていることが判明した。そこで夫の蔡邕は、二人を伴って慌てて帰郷するというわけだ。「帰林」は官を辞して故郷に帰ること。つまり父母の供養のために夫妻ともども故郷に戻る、そのことの挨拶を義父・牛宰相にするためやってきたのだ。時間的には、この場面と並行して陳留で李旺が張大公と面会しているわけだ(これに先行して演じられる「張公遇使」があり、芝居の進行上は行き違いになる)。

「散髪」は現代語では髪を切ることをいうが、ここでの意味は髪を伸ばしっぱなしにして整えないことをいう。髪を散らしたままという意味で、喪中を形で表わすのだ。悲しみのために、身だしなみに余裕がないさまを表わしている。図では、三人とも髪のバラつきを隠しており、布で覆っている。

次の場面は、第40幕(齣)「李旺回音」。蔡邕の故郷の陳留に使いに行った李旺が、洛陽に戻って状況報告をするところだ。張大公に会って(図1・図2)、故郷での蔡邕の父母の逝去、その他を牛丞相に報告している。

この場面は内閣所蔵本では図像化されていない。唯一描かれている『南琵琶記』本でみよう。庭に梅が咲いている。そして立っている宰相に、向かって左に陳留から戻った李旺が報告しているところを描く。梅の老木は折れ曲がり古びを強調し、穴の開いた太湖石が古怪な雰囲気を演出する。李旺の足元には傘と荷物が置いてある。部屋の中はぎっしり壁も床も細かい文様で背景をデザインしている。これが技巧を必要以上に強調する、後期の徽派の特色だろう。金陵刻本の陳大来本に見られる細やかな人物表現は消えている。むしろ機械的な実物表現で冷たい印象を与えるのではなかろうか。

次の第41幕(齣)「風木余恨」(風木のなげき)では、故郷の陳留に戻った蔡邕と妻二人が墓参りし、それを見守る張大公が描かれる。「風木」は「風樹」ともいい、亡くなってしまった親のことをいうらしい。「風木余恨」は親の死没を嘆くこと。亡くなってしまえば「親に孝養できない」。それを悲しみ嘆いているのだ。「父上さま、母上さま 先立たれしはなにゆえぞ 不孝の子 などいれられんこの天地 名行の欠けたる者は死ぬがよし とはいいながらわれ死なば 祭祀欠くるをいかにせん」(浜一衛『琵琶記』同前出)

「南琵琶記本」(図6)では墓の前に三人が揃って立ち、離れて張大公が長い杖をついて立つ様子が描かれる。墓には柏が生えて葉が立派に茂り(柏は日本の柏とは違う、墓所につきものの樹木)、手前の岩陰には菊の花が密集している。向こう側には梅がある。梅・菊・柏と道具立ては揃っている。梅は清廉の象徴、菊は長寿の願意、柏は墓所のサインで安静と永遠の象徴だろう。

挿絵も最後の第42幕(齣)「一門旌奨」(一門の表彰)で無事完結する。

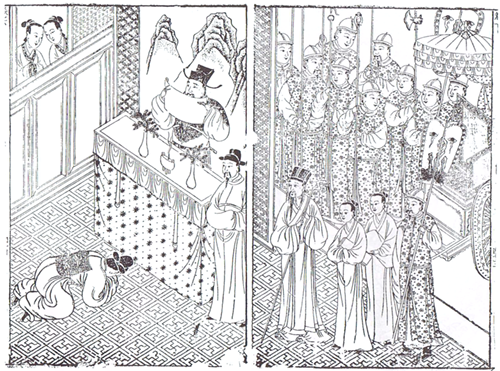

蔡邕の一族の孝心溢れる行いに、その功績を称えて皇帝から詔書が届いた。それは宰相が上奏してもたらされたもので、宰相自ら彼らに述べ聞かせている。

「……風うつり俗かわり、教えは美に、化おこなわるれば、唐虞三代まことに今に見るべし。ここに恩賜してもって孝義をあらわす。蔡邕には中郎将を授け、妻の趙氏は陳留郡夫人に封じ、牛氏は河南郡夫人に封ず。日を限りて京におもむけよ。……ああ風木の情なんぞ深き、もって風化の徳をあらわす。霜露の思いすでにきわまる。よろしく雨露の恩にうるおうべし。この美誉に服して、汝の悼念をなぐさめよ。恩を謝せよ。」(浜一衛訳『琵琶記』同上)

三人の夫婦、蔡邕・趙五娘・牛氏に勅命でそれぞれ官位が授けられ、また張大公には謝金が下賜されんとしたが、これは有徳の大公が固辞した。

図7は牛丞相が帝の言葉を蔡邕らに宣言して聞かせているところ。登場人物は、勅旨を読み上げる宰相と平身低頭して聴く蔡邕が左側に。宰相の右側で蔡邕に向かって立つのが、左から陳留の知県、杖を持つのが張大公、その脇に二人の妻がやや小さく添えられている。これはどちらがだれか判別するすべがない。

図8の玩虎軒本では、より人間的な味わいが醸し出される。勅書は宰相から蔡邕に手渡され、その後ろに二人の妻が立っている。右頁は建物の脇の二人の男性が談笑しているが、これは杖を持つのが張大公、その話し相手が陳留の知県だ。後ろは宰相を乗せてきた車引きの家来たちだ(内閣文庫の陳大来本も、ほぼ同じ)。

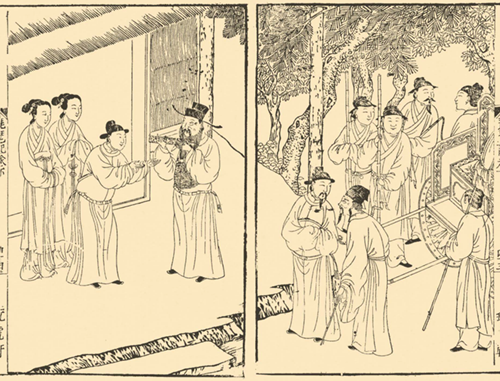

もう一点異色の挿絵をみよう。京都大学に所蔵される『袁了凡琵琶記』(図9)だ。人物の構成はほぼ同じだが、大きく俯瞰した構図が珍しい。しかも楽隊まで登場させている。それらを空中から眺める構図なのだ。『南琵琶記』の場面をより遠くから見るとこうなるだろう。こうした構図が利用されるのは、明末以降西洋の遠近法がまず宮廷に導入されて、それが民間にも影響力をもち、また人気になったことが背景にあるといえる。

そして一番珍しいのは、右奥の屏風の右側の柱に刻工の名前が記されている点だろう。はっきりしないが「陳震表刻」と読めるみたいだ。陳性の刻工は珍しくないが、福建などに比較的多い気がする。この本は、安徽出身の汪廷訥という人物が手がけたもので、彼は典型的な塩商だったと記憶する。他の箇所にも数人の刻工が名前を刻んでいるので、調べれば何か出てくるだろう。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。