琵琶記の挿絵④

夫(つま)を訪ねて都に向かう健気な妻

瀧本 弘之

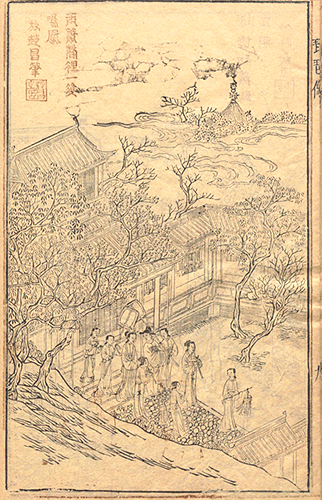

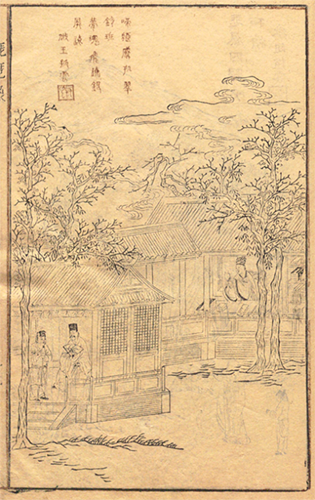

前回は蔡邕と牛丞相の娘の婚姻で終わっていた。ここに参考に別の版本の婚礼の図版を掲げる。明末の湖州で刊行された二色刷りの版本(『硃訂琵琶記』内閣文庫蔵、明末刊本)で、挿絵は幕(齣)の数42に近く41図ある。画面内には表題がないが、そのかわり色刷りの篆書で場面説明がある。読んでみると

「雨簫声裡一雙鳴鳳 放趙昌筆[趙昌之印]」

と書いてあるように見えるが如何だろうか。趙昌は四川広漢の花卉画家で、字は昌之、号は剣南樵人。我国には重要文化財の「竹虫図」がある。真作かどうかはわからない。ここは名画家に倣ったということらしいが、これはただ有名な画家の名前を挙げただけで、実際のところ画風は全く異なるようだ。

この場面は雅やかな音楽に伴われて婚礼を挙げた二人が堂内から出てきたところの描写らしい。画面を見ると、枠の部分が墨刷りと茶色刷りがずれているのが分かる。これは、中国の出版家が明末のころ二色刷りを苦労して考え出したが、まだ浮世絵の「見当」に相当するものを見つけていなかったので、異なる版の「合わせ」のために同じような枠を二つ作り重ね合わせた痕跡らしい。実際、別版で刷られているのは左上の詩句だけだ。その版だけ作っても重ねるときにずれやすい。そこで同じような枠を考え、一頁の縦長画面に入るように構図を工夫したのだろう。この『硃訂琵琶記』ではすべての図で枠線が二色にずれて刷られている。これは、明末湖州の文人出版家による「発明」なのだ。同じような工夫は凌濛初本の『西廂記』にもあるが、そちらは枠の重ね刷りは見られない。

さて、蔡邕は無理やり結婚させられた上に都長安に「島流し」状態で、故郷に便りもできず心は不安でしょうがない。第22幕(齣)「琴訴荷池」(はす池、琴に思いを寄す)は、ハスの生える池を見ながら琴を奏で、故郷に思いをはせるところだ。そばには小姓が何人も仕えていたがみな粗相をしてばかり。また、新妻の牛氏の勧めによって得意の琴を奏でたが、糸が切れたりしてうまくいかない。蔡邕は琴の名手なのだが、心に深い悩みを抱えているために、弾く曲もしぜんと「寡鵠」「孤鸞」などの「ひとり身」につながるような曲や、さらには望郷の美人「王昭君」のことを謡うもの、「思帰」「別鶴」などの現在の自らを反映した曲が出てきてしまう。そこで妻の牛氏が察して「お殿さま、心のうちにだれかをお思いでは」と鋭い質問。

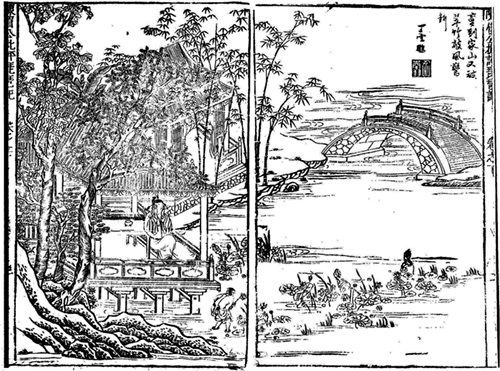

図2の画面はそのやり取りの後、自分で酔い覚ましに顔をたたいているところか。池の中では書童らがハスを取っているようだ。画家の名前が「丁雲鵬」とあるが、これも仮託で当時有名だった安徽出身の画家だ。丁雲鵬は、『程氏墨苑』『方氏墨譜』などに頻繁に名前が出てくる。仏画も有名だ。

画の右上には、この場面を文字で語っていて「夢到家山又被翠竹敲風驚新」とある。蔡邕の頭のなかは故郷のことでいっぱいだった。

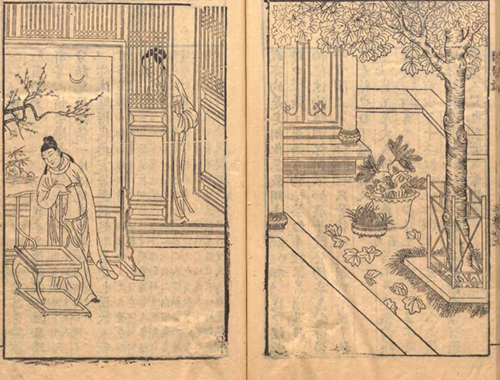

図3は、陳大来本の第24幕(齣)「官邸憂思」(官邸の憂い)だ。物思いに沈む蔡邕を扉の格子越しに窺う新妻の牛氏。どうしたらよいのだろう。夫の悩む姿を案じている。版画で縦長の桟の向こうに立つ人の表現をするのは、大変難しい。精密な彫りが必要だ。刻工の腕の見せ所だろう。一人で立っているのも煩わしいという、蔡邕のけだるい気分も椅子にしなだれかかる形で表現している。

さてこちらは故郷の陳留にいる、都のことは何も知らない趙五娘だ。長い髪にはさみを入れようとしている。この時代、女性にとって緑の黒髪は命の次に大切なものとか。必死で介護や看病を尽したが、その甲斐もなく義理の親が二人共に亡くなって、埋葬の費用をどうかして捻出するために髪を切ろうというところだ(もちろん売るためだ)。第25幕(齣)「祝髪買葬」(髪を売りてとむらう)である。「祝髪」の「祝」は髪を切るという意味で、「祝髪記」という名の戯曲もある。現代ではほとんどこの「祝」は死語だから、気が付きにくい。

ところで、この時代に交通の便はどの程度あったのか。自動車や電車があるはずもなく、道もろくに舗装されていない。頼りは馬の背か己の足だけである。電話もない。通信の便は紙に筆で文字を書く「手紙」が頼りで、もちろん郵便制度もない。公的な通信には駅伝制度があったが、これは一定の距離に駅を置き、ここに馬を準備しておき、公用で用いるものであった。現代の「駅伝」の起源でもある。しかし民間の個人の間は、人を頼りにするしかなく、偶々その地に行くという知り合いらに先方への便りを託すだけである。ポストに投函するような便利な制度は、日本でも明治以降、中国では清末以来だろう。そこで登場するのがこうした不便を逆手に取った商売だ。上図は第26幕(齣)「拐児紿誤」(かたりのいつわり)だ。その言い分を聞こう。

「それがし詐欺をなりわいとし すりをよすがとなす。舌は剣のごとく唇は槍のごとくにて 利口なるもおろかとなり 心にもなきうま口に 吝嗇なるも腑ぬけのごとし。定居するところとてなく 姓名さえも真実を知るなし わなを構うれば 見るものみずから入り来る」(浜一衛訳『琵琶記』より。以下同じ)

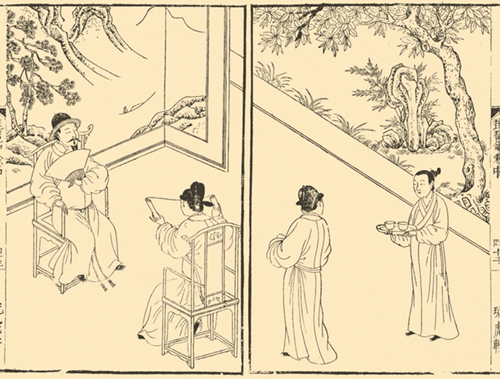

図5は、四人が描かれている。こちら向きがかたり、背中を向けて椅子に座っているのが蔡邕、後ろが執事、もう一人が茶を運ぶ小間使い。

かたりは、蔡邕に故郷の親元からの手紙を持参したと言って屋敷に尋ねてきたペテン師である(手紙はもちろんペテン師の自作の偽物だ)。その直前に蔡邕はあまりに故郷と疎遠になっているがどうしたものか、手紙を出したいがどうしようかと、執事に相談していたので、ちょうど良いタイミングでかたりがやってきて引っかかったのだ。蔡邕はかたりにまんまとはまり込んでしまう。あまつさえ、手間賃に加えて今度は自らの親に出す手紙を託し、謝礼も弾んでいる。もちろんこれはただ取りで、親元に書信は届かない。

同じ場面を別本で見てみよう(図6)。二色刷りの『硃訂琵琶記』(内閣文庫、既出)で、41図の単面図版が付いた豪華本である。右奥の部屋で手紙を読んでいるのが蔡邕、左に扇を広げたかたりと執事のような人物が描かれている。扇を広げている姿は、架空の偽話を広げていることを暗示しており、これがそうした人物であることを図像で示したのだろう。

この第26齣(幕)「かたりのいつわり」は、多くの版本では図を省略している。美的な観点から言うと、なくても問題ないし、そもそもあまり楽しい話ではない。しかし今日の我々から見ると極めて分かりやすい何か大変納得させる「現代中国に通じるもの」を感じることも確かである。

蔡邕はかたりに「この手紙と金銀をそなたにことづけるゆえ、わが家にまいり父上にわたし、家じゅうのものに近いうちには帰るゆえ、安心してくれ、心配するなと伝えてくりゃれ」と頼む。「このつぶ銀はそなたの旅費にするがよい」「ありがとうござりまする」。

続く第27幕(齣)は、「感格墳成」(神助にて墓なる)だ。

義理の父母を看取った趙五娘は、「父上さま・母上さまのなくなられましてより、それはもうてんとうするばかりでござりました。きのうは、張太公さまのおかげにて、おひつぎを山まで運びました。これからは墓つくり、皆様をほうむらねばなりませぬが、人をやとうおあしもなく、このうえ太公どのにお願いすることもなりませぬ。じぶんで土を運ぶほかはありますまい。(もすそで土を包むしぐさ)」

張太公とは隣人の張広才で、趙五娘が「義倉」のときに食料を奪われたときも、助けに入った善良な隣人だ。そもそも蔡邕が科挙に応じたときから、その留守宅を何かと世話してきた。張広才が気が付いて手伝いに出てくると、趙五娘は眠りこけているのに墓は既に成っている。天が孝心に感じて神兵を遣わし、五娘が疲れてうたたねをしている間に、たちまちにして墓を仕上げたのである。ここのところを塩谷温訳(『国訳漢文大成』本)で見てみたい。

「奴家は公婆を喪了ひて自従り、十分狼狽せしが、昨は張太公の公婆の霊柩を将送りて山中に至ることを承けたり、免不得墳を造りて安葬せん。争奈せん銭の人を倩ふものなし。只得自家泥を搬び土を運ぶ。好だ苦也。(裙を把りて土を包む介)」

これでは現代の若者は歯が立たないだろう。昔はこうした読み下しでも、分かる人はいたのだからちょっと驚く。ルビがないと全く分からない。

参考に記したが、戦前はこうした難しい参考書を手にしていたという苦労話。

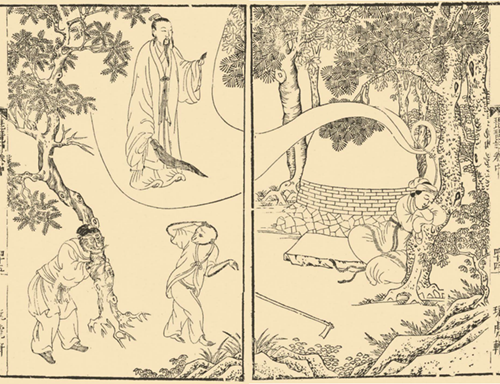

図7は『中華再造善本』からの引用。眠っている趙五娘に何かを語っている、天から降りてきた神(これは土地神)と、孫悟空のようなサル(南山の白猿使者)そして北岳の黒虎将軍(確かに顔は虎に見える)が描かれている。サルは一見してそれと理解できるが、黒虎将軍はなかなかトラと分からない。怪力で木を引き抜いて墓を造っているところだろう。

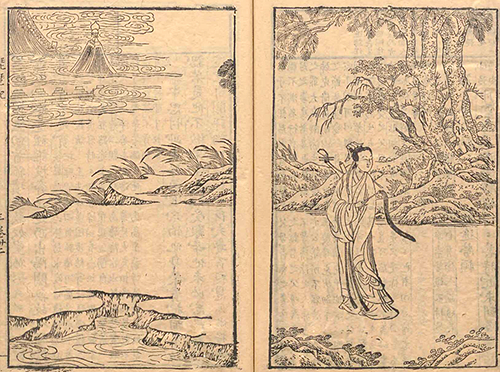

次の図8は第29幕(齣)「乞丐尋夫」(乞食して夫をたずぬ)に描かれた趙五娘の姿だ。

手には払子を持ち、背中には琵琶を背負っている。そして琵琶の陰に、何か筒に巻いたものが見えている(これは書画の心得がある趙五娘が自ら描いた義理の父母の肖像画だ)。彼女のいでたちは、「道姑」または「仙姑」と呼ばれる、放浪の女道士・祈禱師だ。趙五娘は、都までの道中に琵琶を奏でたり歌をうたったりして生計を立てるつもりなのだ。もちろん道姑が本業ではなく、これは夫を尋ねて都に行く方便である。もともと無一文に近い状態で、これしか方法がなかったのだ。

彼女の独白。「きのうたった一人、お山に墓をきずき、ちょうど、うとうとしておりますあいだに、みずからこの山の土地神と名のらるる神人が、夢枕に立ちたまい、あまた神兵めしつれて、お助け下さりました。そのうえに、衣服あらため、ただちに長安におもむき、夫をたずねよ、とのおおせ。気づいて見ますれば、なるほどお墓はできておりまする。」「琵琶をたずさえ、行くみちみちに孝行の曲をかなでて、物ごいして行こうと存じます。」

趙五娘は、自ら描いた義理の父母の肖像画とともに都を訪ねるこころづもり。ここに健気な覚悟があらわされている。そして彼女は、旅装を整え、墓参りも済ませて、これから都に行く前に世話になった隣人の張広才に暇乞いに行くのである。

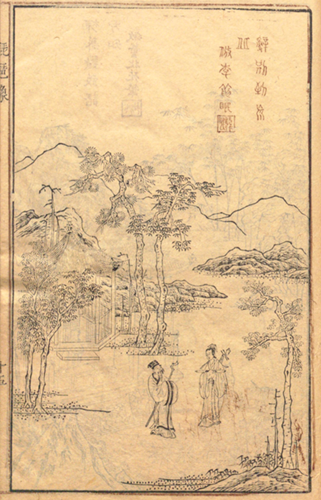

陳大来本(図8)では彼女が都を目指して旅立つところが描かれ、はるか彼方に長安の都に建つ大楼の雲に聳えるさまが描かれている。もう一つの縦長一頁の『硃訂琵琶記』(図9)では、張広才と彼に暇乞いしている趙五娘が描かれる。

この縦長画面には、篆書で「辞別到長安 倣李龍眠[龍眠]」とあるようだ。この画面も名画家を出している。李龍眠は李公麟(1049‐1106)のこと。北宋時期の画家で、龍眠は号。その名を用いる作品は、枚挙にいとまがない。真作はまずない。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。