〜香港で「作詞家」が憧れの職業であるわけ〜

小栗 宏太

中国語が、音の高低によって言葉の意味を区別する「声調」という仕組みを持つ言語であることはよく知られていると思う。音の高低で意味が変わるのならば、メロディに合わせて音を上げ下げしなければならない歌の場合はどうなるのだろう、と疑問に思ったことはないだろうか。

そんな疑問に対する、よくある回答は「歌う時は、声調は無視されます」というものだろう。

でも、それは中国語系の言語の中でも、標準語として用いられる「マンダリン」(普通話あるいは国語とも呼ぶ)の話。香港や広東省で用いられる「広東語」の場合は、歌であっても声調を無視することはない。

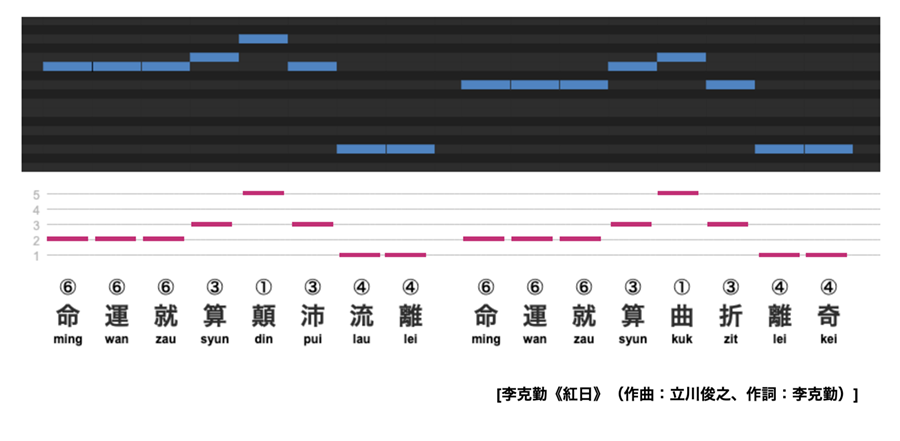

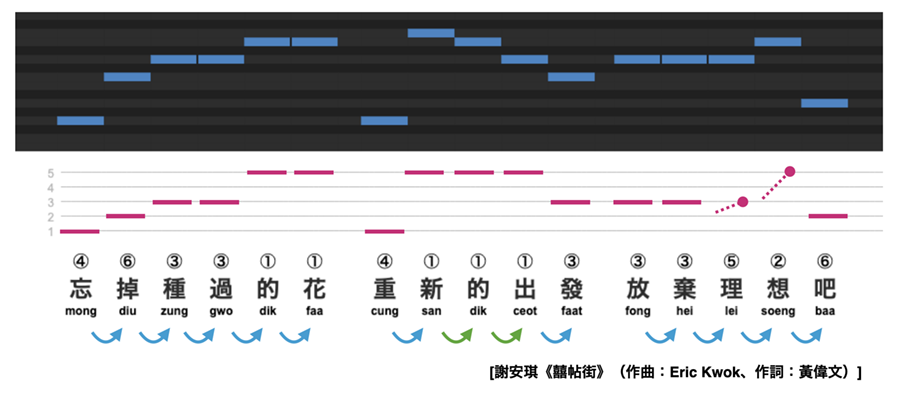

実例として、李克勤という香港の歌手が1992年にリリースした『紅日』という曲を聞いてもらいたい。日本の大事MANブラザーズバンドのヒット曲『それが大事』に広東語詞をつけたカバーソングだ。この曲の歌い出しのメロディの高低(上の青色のバー)と、歌詞の声調(下の桃色のバー)を簡易的に示すと以下の図のようになる。

メロディの上下と声調の上下が大まかに一致していることがわかるだろう。もちろん、偶然こうなっているわけではなく、ちゃんとメロディと声調の上下が一致するように、言葉を選んで歌詞をつけているのだ。

■広東語は「音程」が意味を持つ言語

なぜマンダリンの歌では無視される声調が、広東語の歌では意識されるのかというと、おそらく両者の声調の仕組みが微妙に異なることが背景にある。

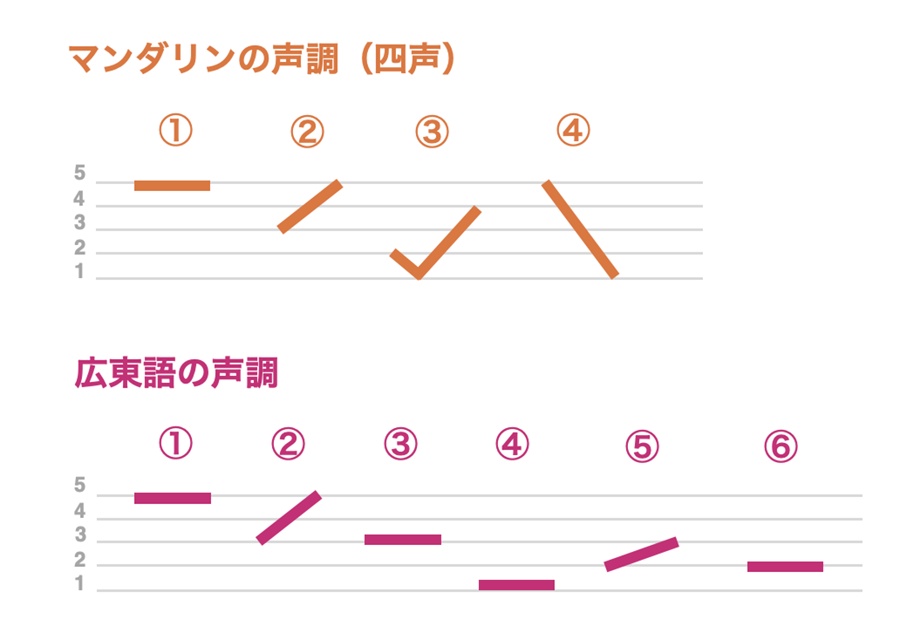

上の図に示したとおり、マンダリンの声調(四声)は、音を途中で上げたり下げたり、あるいは反対にまっすぐ伸ばしたりすることで区別される。

それに対して広東語では、同じまっすぐ伸ばす音でも、高く発音すれば1声、中くらいで発音すれば3声、低く発音すれば6声、さらに低く発音すれば4声と、どの高さで発音するかで声調が変わってしまう。

つまり広東語は、前後の言葉との音の高低差(つまり「音程」)を厳密に聞き分けて意味を区別している言語なのだ。「音程」が自動的に意味を持ってしまう言語だ、と言うこともできるかもしれない。だから、言葉を本来の声調とは別の音程(つまりメロディ)にのせると、まるっきり意味が変わってしまったり、理解できなかったりして、気持ちが悪いのだ。

■「啱音」(ピッタリな音)を埋めていく「填詞」の技法

この問題に対処するために、香港の音楽業界では、特殊な作詞技法が生み出された。用意されたメロディをのせたときに、違和感のない声調を持つ言葉(これを広東語では「啱音」=ちょうどいい音と呼ぶ)だけを選んで歌詞をつけていく、というテクニックである。

上に例として挙げた『紅日』でも、この法則をしっかりと意識した歌詞づくりがされているからこそ、メロディと声調がキレイに揃っているわけだ。

香港において楽曲に歌詞をつける作業は、メロディの制約がある中で音(声調)が合う言葉を探していく作業なので、一般に「作詞」ではなく「填詞」(詞を埋める)と呼ばれている。用意されたメロディの枠内にぴったりおさまる言葉を穴埋めしていくようなイメージだろうか。

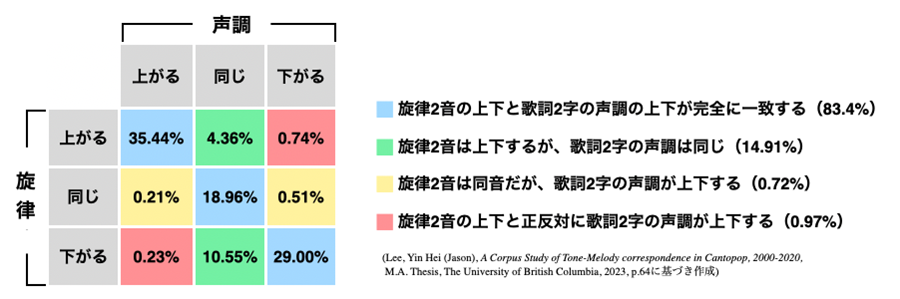

香港のポップソングにおいて、声調がどれだけ意識されているかを調べた研究がある(1)。2000年から2020年までにリリースされた広東語のヒットソング105曲について、歌詞の声調とメロディがそれぞれどのように上下しているかを分析したこの研究によれば、全体で以下の表のような結果になったという。

大部分(約83%)はメロディと声調の上下が一致するような歌詞がつけられている(青)ことがわかる。広東語の声調の高低差は4段分しかないので(2)、上下する2音に対して同一声調の2字が当てられることはある程度許容されるが(緑;約15%)、完全にメロディの動きと逆行する声調の2字が当てられること(赤)や同音の2音に対して上下する声調の2字が当てられること(黄)は極めて稀で、厳に避けられているようだ。

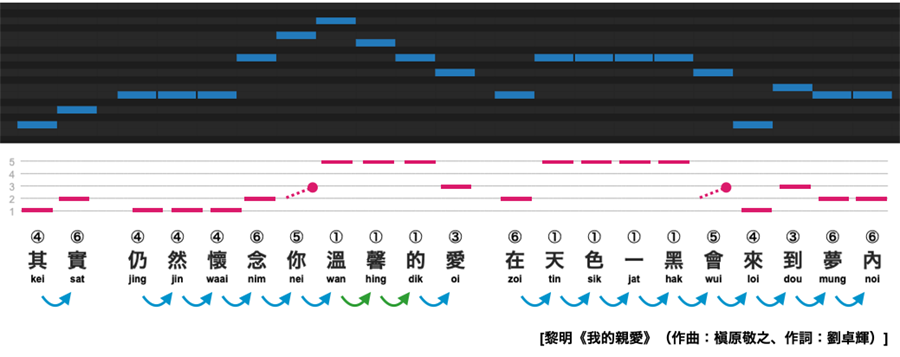

実際の楽曲を見ても、だいたい青か緑のパターンになる歌詞が当てられている。たとえば、槇原敬之『もう恋なんてしない』のカバーである黎明の『我的親愛』(1992年)の場合、以下のようになっている(旋律と声調の動きが表のどのパターンに当てはまるかを下部の矢印の色分けで示している)。

香港で作られたオリジナル曲の場合も変わらない(なおメロディに対して声調の合う歌詞をつけるという工程を経るため、香港におけるポップソングは必然的にいわゆる「曲先」となる)。2008年のヒットソング『囍帖街』の場合も、下図のようにメロディと声調の動きは大まかに一致している。

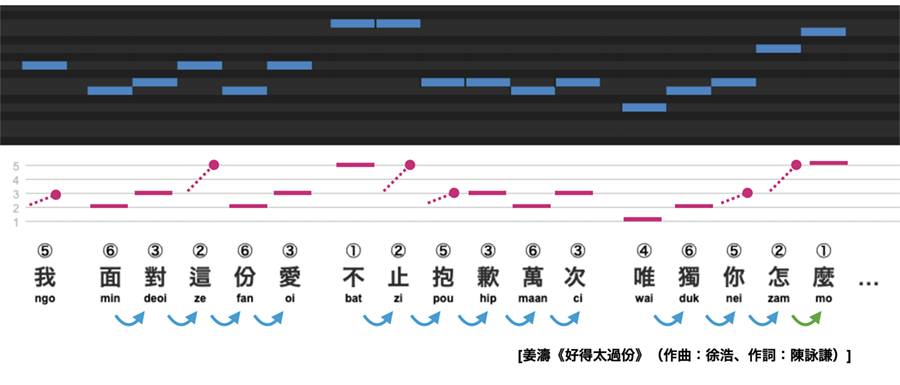

最近の楽曲も、もちろん同様である。人気アイドルMIRRORの姜濤が昨年リリースしたヒット曲『好得太過份』でも、以下のようにメロディと声調の調和はしっかり意識されている。

■作詞のプロが担う職人芸

こんな風にして、メロディとの調和を意識しながら歌詞をつけていかなければならないので、香港における作詞は、専門的なスキルが求められる職人芸である。なので、日本や他地域の音楽業界では、シンガーソングライターが主流となったが、香港では歌詞を専門に手掛ける「専業作詞家」の役割が非常に大きい。

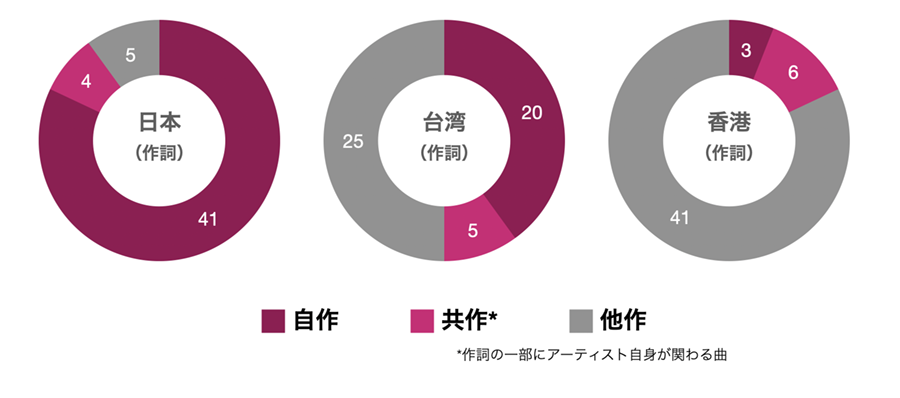

ためしに日本・台湾・香港の3地域で、音楽配信サービスSpotify上で2025年1月第1週に最も再生された楽曲50曲(英語・韓国語曲などの外国語曲を除く)の作詞者を調べてみると、以下のグラフのようになった。

日本では、アーティスト自身(グループの場合はボーカル以外のメンバーによるものも含む)が作詞に携わる楽曲が50曲中45曲に達するのに対して、香港ではわずか9曲である。これは同じ中華圏である台湾と比べても圧倒的に低い。

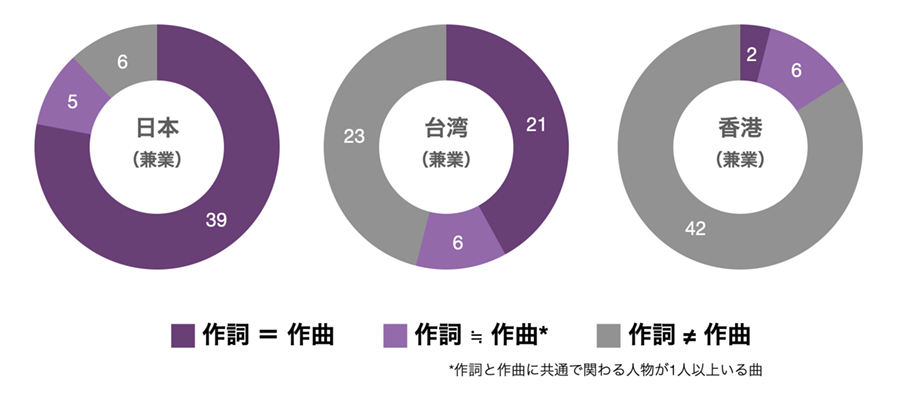

ちなみに同じ50曲について、作曲者を調べてみると以下のようになる。

香港においてアーティスト自身が作曲を手がけた例は19曲で、作詞よりも多い。メロディは作るが歌詞は別の人に頼む、というパターンが一定程度あることがわかる。

さらに作詞・作曲に同じ人がクレジットされている数を調べてみると、香港では他地域に比べて、作詞と作曲を別の人物が手がける例が圧倒的に多いことがわかる。

■憧れとしての作詞家

「歌詞をつける」という行為が誰にでもできるわけではないからこそ、香港においては専門家である専業作詞家が重宝され、尊敬や憧れの的になっている。

2024年には、作詞家を夢見る若者の奮闘を描いた『填詞L』という映画も公開された(日本でも昨年の大阪アジアン映画祭において『作詞家志望』の題で上映されている)。この作品の中で主人公は、作詞の技法を教える教室に通ったり、ネット上で歌詞を募集しているアマチュア歌手と交流してデモ曲に歌詞をつけたり、コンペティションに応募したり、ラジオ局でバイトして業界人と繋がろうとしたりする(ちなみにこれは、かつて作詞家を目指していた本作監督の実体験らしい)。

実際に香港では作詞家に憧れる人も多いらしく、近頃では作詞法に関連した本も複数刊行されている(3)。

中でも音楽評論家の黄志華が開発した「◯二四三」法というメソッドはよく知られており、『填詞L』でも主人公がこれを学ぶシーンがある。これは、最低音から最高音までの4段階の声調を持つ「0」(4声)、「2」(6声)、「4」(3声)、「3」(1声)の4字を、とりあえず「代字」としてメロディに当てていき、後で同じ高さの声調を持つ別の言葉に置き換えていく、というメソッドである。

このメソッドに基づいて文字を検索できる「0243.hk」というWebサイトもある。

■作詞をめぐるエトセトラ

広東語の歌とはいえ、ジャンルによってはメロディと声調の対応関係が守られないこともある。たとえば伝統的な讃美歌の場合は、翻訳された歌詞を無理やりメロディに乗せているため、声調がずれてしまっていることが多い。映画『填詞L』にも、高校時代の主人公が讃美歌の下品な「空耳」版歌詞を同級生に披露し、シスターに注意されるシーンがある。香港のネット上では、声調とメロディが合っていないことを指す「どこの教会だよ」(邊間教會)というスラングもある。

また、専門の作詞家を雇うことができない駆け出しのミュージシャンの場合はどうするかというと、インターネットなどを通じてアマチュアの作詞家を募集するか、声調を気にする必要のない英語(またはマンダリン)の歌詞をつけることになる。インディーズ時代は英語で歌っていたバンドが、売れると広東語の歌を歌い始めるというのは香港の「あるある」だ。

プロの作詞家に歌詞を頼めるか、というのがメジャーとインディーを分ける一つの指標なのである。

こんな風に、香港の音楽シーンでは、作詞家が極めて重要な役割を担っている。香港の広東語ポップスを鑑賞する際には、ぜひとも歌詞の作り手たちにも注目してみてほしい。

【注】

(2)6つの声調のうち、上昇調で発⾳される2声と5声については、作詞のルール上は終着点の⾼さのみを考慮すればいいとされる。つまり2声は1声、5声は3声と基本的に同じ扱いになる。

(3)黃綺琳『填詞L:原著及電影創作全集』明窗出版社、2024年;黃志華『◯二四三:粵語歌詞創作工具魔法書』三聯書店、2024年;黃志華『粵語歌詞創作談 增訂版』匯智出版社、2024年;簡嘉明『我要填詞』三聯書店、2024年など。

(おぐり・こうた 香港文化研究者、文化人類学者)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。