飯田 真紀

2024年6月に『広東語の世界~香港、華南が育んだグローバル中国語』(中公新書)という本を上梓した。広東語と言えば香港、となるところだが、あえてアメリカなど海外へのグローバルな広がりから説き起こし、総本山の香港に戻って広東語とそれをめぐる他の言語たちとの張り合い、そして最後に中国語とは何か、方言とは何かといった深みのある話題につなげた。一般書で類書がなかったことから、元々香港や中国語に関心のある層だけでなく、幅広い読者の方に手に取っていただいた感触があった。

さらに春先になって思わぬところから援軍が来た。今年1月に日本で公開されたアクション映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』(以下『トワウォ』)である。香港映画として記録的な大ヒットとなった。映画を見て、香港や広東語に興味を持ち始めたという人が増えたと聞く。アクションが素晴らしいし、ストーリーは字幕を見ればわかる。しかし、映画では個性的なキャラクターがたくさん出て来て、広東語で何と言っているのか気になる。自分も同じ言葉を話してみたい。

そういう素朴な情熱やあこがれは、今も昔も外国語学習の最もゆるぎない動機だ。

筆者がかつて通って来た道でもある。90年代初頭に中国語を勉強し始めたが、当時香港スターが中華エンタメ界の中心だった。すぐに、チョウ・ユンファやレスリー・チャン、レオン・カーファイといった銀幕のスターに魅せられ、折からラジオ講座で自習していた広東語の学習に弾みがついた。ポップソングではフェイ・ウォンに傾倒した。北京出身ながら香港で成功し、ネイティブ並みにかっこよく広東語を操る彼女の姿にあこがれた。

当時は中華圏での香港の存在感や発信力は絶大で、日本にも広東語の学習者は今よりずっと多かった。だが、その後は北京語(Mandarin:“普通話”や“國語”、“華語”のこと)の勢いに押され、影が薄くなった。それだけに『トワウォ』のヒットで広東語学習に再び注目が集まっているのは嬉しい。

とはいえ、広東語の学習は一筋縄ではいかない。いくつもの関門がある。

そこで以下、ごく一般の学習者、つまり、生活や仕事上の理由から広東語習得が必須というわけではない方々(特に自習者)を念頭に、経験をまじえつつ筆者なりの関門の乗り越え方を述べてみたい。

▼入門レベル

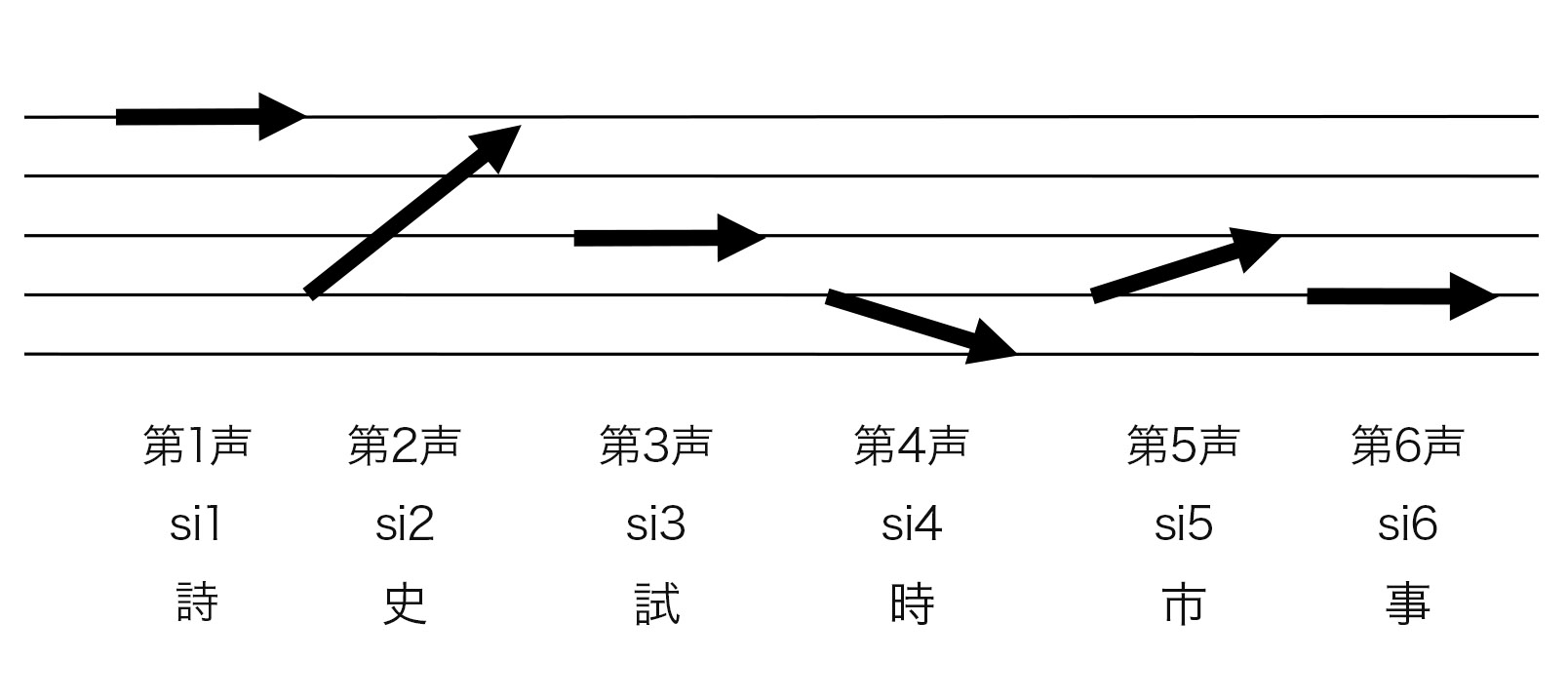

まず何と言っても発音、特に声調が難しい。声調は音節全体にかぶさる音調のことで、高さの違いや上げ下げなど形の違いで単語を区別する仕組みだ。北京語にも4種類あるが、広東語には6種類もある(以下の図1参照)。しかも、うち4つが(ほぼ)平らな調子、残りの2つがどちらも上昇調で、形が互いに似ていてまぎらわしい。

これでもう挫折するという嘆きを耳にする。確かに難しい。

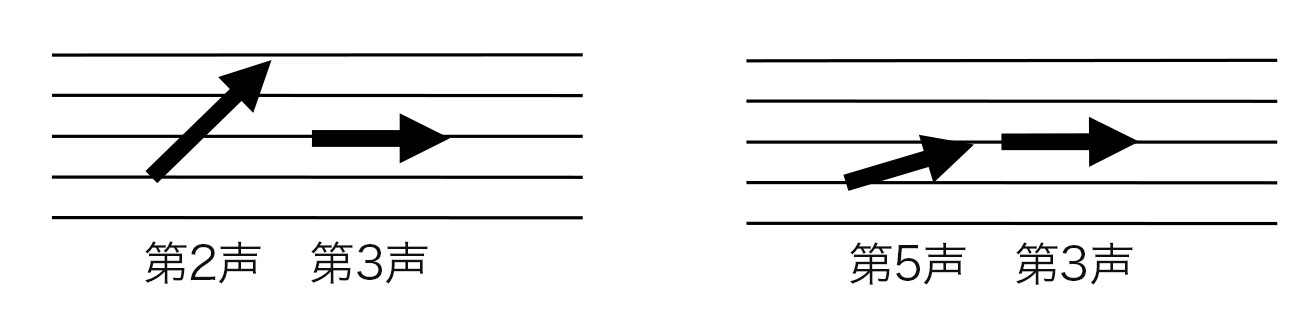

しかし、1つ1つの声調を正確に発音したり聞き取れたりすることにそこまで頑張らなくてもいい。どのみち現実には1音節で完結する会話はないので、2音節以上の単語やフレーズ、それも常用で好きな語句の練習を通して、各声調の相対的な音の高さの違いを早いうちに身に付けてしまおう。例えば、第2声と第5声は単独で聞くと似ているが、後ろに第3声を付けてやると、終わりの高さが違うことがはっきりわかる(図2)。

ついでに気休めになりそうなことを言うと、実はネイティブスピーカーにも第2声と第5声が区別できない人が結構いる。第3声と第6声、さらには第4声と第6声もしかりである(1)。

むろん、そうは言っても、やはり6つ区別するのが規範である。けれども、挫折しそうなら無理に発音の細部をマスターしようとしなくていい。それよりもまずはフレーズや文といった大きな単位で、聞き取り・理解に注力することである。自分で発音を産出する努力は後回しにし、先に単語や文法をざっと理解してしまうのも手である。

幸い、発音に比べると、語彙や文法は難しくない。多くの単語は日本語でも使う漢字で書かれていて、同じ意味を表す。「多い」は“多”do1(トー)、「少ない」は“少”siu2(スィウ)、「食べる」は“食”sik6(セッ[ク])、「飲む」は“飲”yam2(ヤム)。見てすぐに意味がわかるのは漢字ネイティブである日本語話者特有のアドバンテージである。発音も日本語漢字音の音読みと何となく似ているのが多い。音読みは昔の中国語の漢字音を反映したものだから、これは偶然ではない。

文法も簡単だ。「彼」の意味を表す3人称代名詞は“佢”köü5(コユ)だが、英語のheと違って、主語の時と目的語の時とで形を変える必要がない。基本語順はSVOだから、「私は彼が好きだ」は、動詞「好きだ」“鍾意”zhung1yi3(チョンイー)を使って、“我鍾意佢”Ngo5 zhung1yi3 köü5(ンゴー チョンイー コユ)。「彼は私が好きだ」は“佢鍾意我” Köü5 zhung1yi3 ngo5(コユ チョンイー ンゴー)である。

単語と文法をざっと理解したら、教材付属の音声を耳に残るようになるまで何度も聞く。時々真似をして読んでみる。テキストを見なくてもだいたい理解できるようになってきたら、それだけでかなり達成感は得られる。

その間にも、どんどん広東語の映画や動画を見て動機を強く保とう。もっと聞き取れるようになりたい、そう思ったら、ひとりでに学習が進む。自分でも話してみたくなったらその時は発音編の部分に戻って音の産出も正確にできるよう、やり直せばいい。

▼入門後から中級

入門を一通り終えた学習者には新たな関門がある。

マイナー言語の宿命だが、教材が極端に少なくなることだ。

それに、広東語の場合、漢字の読み方を記す発音表記システムに統一規格がなく、教材によって異なる方式を採用しているのが厄介だ。例えば、“香港”は千島式ではHöng1gong2、粵拼(Jyutping ユッペン)ではHoeng1gong2、イェール式ではHēunggóngと綴る。千島式は本稿や筆者の著書で主に採用している方式で、ほぼ日本の教材でしか使われていないが直感的にわかりやすい。後の2つは香港ほか海外の教材でよく使われ、上級レベルまで教材が豊富にあるのが強みだ。

発音表記が教材ごとに違うのは確かに困るが、どれか1つの方式で入門を1冊終えた学習者は別の方式への適応も無理なくできると聞く。なので、教材選びの際にはローマ字表記の要素はあまり気にしなくてもよいだろう。

教材は1つに決めず(予算が許せば)複数取り組んではどうだろう。筆者の外国語学習経験を言えば、せっかちで怠惰な性格もあり、どの言語でもまじめに1つの教材をきちんと終えた試しがない。だいたい理解できたら先に進む。練習問題もやらない。付属の音声を繰り返し聞いて聞き取り力・理解力はつけるようにするが、作文や会話、プレゼンといった産出の努力は後回しである。時々、自分の言いたいことを文にして組み立て、一人でつぶやいてみる程度だ。

その傍らドラマや映画を見てやる気を起こす。特にドラマがいい。エピソードを何話も見ているうちに、日常よく使う表現に繰り返し接し、使用場面も含めて自然に覚えられる。ストーリーや登場人物に没入して視聴がやめられなくなったらよい兆候である。

▼中級から上級以降

中上級以降は広東語に特有の別の大きな関門が立ちはだかる。

北京語未習者に限った話であるが、書き言葉への接続の問題である。

拙著『広東語の世界』第3章で解説したように、広東語は実は言文不一致言語である。上述のように「私は彼が好きだ」と口頭で言いたい時は“我鍾意佢”という。では、それをそのまま文字に起こして手紙や文書に使えるかと言えばそうはいかない。“佢”や“鍾意”は書く時には使わない口語専用の表現だからだ。SNSやメールなどインフォーマルな場面ではかまわないが、規範的な書き言葉では“鍾意”は“喜歡”に、“佢”は“他”に単語を取り替えて“我喜歡他”と書かなければならない。

北京語がわかる人が見ると、あ、これは北京語だ、「ウォー シーホアン ター」だ、と思うだろう。事実、香港の書き言葉は、他の中華圏同様、語彙と文法は北京語のそれを基にしたものを使う。しかし、ややこしいことに香港人自身はこれを北京語だとは思っていない。というのは、頭の中の発音は広東語のまま「ンゴー ヘイフン ター」と読むからだ。“我喜歡他”のような書く時にしか使わない表現は香港では単に「書面語」、つまり、書き言葉と呼ばれる。

このように、香港の人は話す時と書く時で単語や文法を大幅に取り替えるのが日常茶飯事になっていて、「食べる」も、話す時は“食”sik6でいいが、書く時は“吃”hek3(ヘーッ[ク])を使う。万事このような具合で、恐ろしく言文不一致なのである。

ところが、一般にいわゆる「広東語」を教える教材では口語しか教えない。拙著『ニューエクスプレスプラス 広東語』(白水社)もそうである。“他”「彼」や“喜歡”「好きだ」、“吃”「食べる」はごく初歩的な単語だが、書面語だから教えない。

すると、広東語の会話がいくら中級・上級レベルになっても香港の書き言葉が読めるようにならないという行き詰まり状態に陥る。

そこで書面語は読めなくてもいいとあきらめ、口語のレベルアップだけに特化するのも1つではある。そういう学習者は少なくない。

けれども、香港に長期的に関わりたいならやはり書面語の知識は少しあった方がいい。非漢字圏の学習者と違い、日本語話者は漢字という文字に馴染みがある。バッサリあきらめるのはもったいない。それに、広東語の話し言葉の上達にも回りまわって役立つ。

香港映画が好きな学習者ならなおさらである。香港映画には日本で公開されず、DVD/ブルーレイ販売や動画配信もされない隠れた名作がたくさんある。筆者はよくネット通販で香港版DVD/ブルーレイを買う。『トワウォ』も繰り返し見たかったので早々に香港版を買った。香港版には中国語と英語の二言語の字幕が付いているが、ここでいう中国語は書面語のことである。音声に忠実に広東語口語で書いてくれてはいない。広東語学習者にとってこの字幕と音声のずれはとても悩ましい。

書面語表現は話す時には使わないので学習意欲が起こりにくいかもしれない。しかし、ここでもポップカルチャーを利用し、なるべく楽しく学びたい。

お薦めは広東語で歌を歌うことだ(2)。アニメソングでもポップソングでも歌詞は通常、書き言葉で書かれる。『トワウォ』のエンディング曲もそうである。映画では「風」が重要な役割を果たすためか、曲のタイトルも《風的形狀》「風の形状」である。このうち日本語の「の」に相当する“的”dik1(テッ[ク])は書面語の言い方であり、広東語口語では“嘅”ge3(ケ)と言う。

この歌もそうだが、昨今は有名な広東語曲は有志がネットに日本語訳やローマ字発音表記を載せてくれている。無ければ自分でAI翻訳にかけよう。今は、広東語の単語の意味や発音もネットでだいたい調べられる。さらに、OpenLというオンライン翻訳サイトでは、広東語口語と中国語書面語との相互翻訳ができる(以下参照:https://openl.io/)。

こうして広東語で話す時の○○という表現は書く時は▼▼になる、という変換規則を、好きな歌の歌詞を通して少しずつ理解していく。ここでも、産出することは重視しなくていい。つまり、自分でも書面語が書けるようになることは当面、目指さない。こういう方法で何とかモチベーションを保てないだろうか。

なお、北京語既習の学習者に対しても、広東語学習が中上級レベル以降になればお薦めしたいことがある。

『広東語の世界』でも述べた筆者自身の学習法であるが、中国語の文章を広東語音だけで読むようにしていくことだ。小説でも新聞記事でも何でもいい。香港だけでなく、中国でも台湾でも、どこの文章でもいい。聞き取り力だけでなく表現力向上にも必ずつながる。

▼まとめ

最後に全体をまとめておく。

1.とにかく楽しむ。ポップカルチャーを利用する方法を述べたが、要するに学習を続けられる強い動機・憧れを保てるよう仕向けることである。

2.聞き取り・理解に学習の大きな比重を置く。会話をするときも、相手の言うことが聞き取れなければどのみち話にならない。

3.ネットやアプリを活用する。上で紹介したツールのほか、広東語(音)で文章を読み上げてくれるウェブサイトや、広東語の口語を文字通りに文字起こししてくれるアプリがある。Google翻訳の対象言語には今や広東語も加わった。近年は広東語で話すYouTube動画でも、書面語ではなく口語で字幕が打ってある言文一致体を見かける。

広東語は一昔前に比べ、格段に学習しやすくなった。あきらめるのはまだ早い。

【注】

(1)例えば以下の論文を参照。Roxana S. Y. Fung, Chris K. C. Lee; Tone mergers in Hong Kong Cantonese: An asymmetry of production and perception. J. Acoust. Soc. Am. 1 November 2019; 146 (5): EL424–EL430. https://doi.org/10.1121/1.5133661

(2)広東語の歌について、特にポップソングのメロディと歌詞の密接な関係および作詞家の事情について、詳しくは以下を参照。小栗宏太「広東語ポップスにおける声調とメロディの関係〜香港で「作詞家」が憧れの職業であるわけ〜」WEB東方 2025年2月14日 https://www.toho-shoten.co.jp/web_toho/?p=6685

|

|

(いいだ・まき 東京都立大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。