瀧本 弘之

藤野岩友氏が国学院大学で国文学を修めてから、大東文化学院(現大東文化大学)に進んで漢文学を学ばれたのには深い理由があるようだ。氏は、民俗学者で歌人でもある折口信夫(1887-1953)に師事して国文学を追究する傍ら、日中の礼俗にも深い関心を抱かれ、そちらに向かったのだろう。初め『巫系文学論』(大学書房、1951年)を世に問い、のち『中国の文学と礼俗』(角川書店、1976年)を出された。

岩友氏が出版された数年前の1972年、日中国交正常化のため田中角栄首相が訪中した際、中国側からの記念品として『楚辞集注』(朱熹撰)が贈られ、その版本を握った角栄と毛沢東・周恩来が映りこんだニュースがあった(NHKクリエイティブ・ライブラリー)。片手で数冊の版本を握っている田中首相の姿に、線装本に接したことがない平民宰相が無造作に贈り物を左手で握る危うさを感じたが、それは後年の話だ。外交ニュースでは普段まったく話題にならない場面に『楚辞』が飛び込み、誰も疑義を唱えることもせずそのまま受け入れられていたのは不思議だが、何か貴重な書物なのだろうと皆が感じただけだったのか。しかし、贈られたのがいつの版本なのかわからない。漢籍データベースでは「112レコード見つかりました」とメッセージがあった。

記念品として朱熹の『集注』が贈られたのは、当時『楚辞』が国内外の注目を集めていたことの証だろう。その背景には1971年からの馬王堆の発見などもあったようだ。もちろん、このとき中国は文革の真只中で、その後5年ほど続く大混乱のピークだった。

さて、藤野氏の『中国の文学と礼俗』には、長年にわたって書き継いできた力作論文が多数掲載されている。出版は中国で文革が終結した、丁度その年だ。「礼俗」は漢語で礼儀習俗、世のしきたりをいうようだ。いくつか目を引いた論考の中で、私が注目したのは「中国古代における不具者尊重の習俗について」「中国の招魂歌と捕蛍歌について」などだが、碩学・柳田国男との対談も興味深かった。柳田国男は『海上の道』で日本人の起源についていろいろと考えを述べ探求した民俗学の泰斗。「まれびと」の到来を語った、詩人・国文学者の折口信夫と併称される巨人だ。折口信夫は柳田の弟子としても抜きんでた業績があった。小学校から中学校にかけて国語教科書には表紙に必ず名前が大きく刷り込まれていたので、柳田の名前は知っていたが、実際に著作の『雪国の春』『木綿以前の事』などに接したのはずっと後のことで、そのころ民俗学というものの存在を知ったのだった。折口信夫はその名前の「しのぶ」という読みを知ったのは高校時代だった。国語の教師が授業で教科書にある短歌を解釈するときに作者「釈迢空」という歌人について語り、その人が実は折口信夫で彼は自分の恩師のその先生だったと言ったことを思い出す。折口信夫は日本人の起源を追求したし、柳田国男はまた別の角度から日本人というものを考えていた。柳田国男がその研究に注目していたことは、『中国の文学と礼俗』に藤野氏との対談が掲載されていることから理解できる。さらに、作家の松本清張らとの鼎談も掲載されている。

ところで、前稿(「龍の横顔⑤-1」)で藤野氏著の『楚辞』には多数の蕭雲従『離騒図』からの挿絵が引用されていると述べた。様々な著者が『楚辞』関連本を出しているが、多数の図版を掲載しているのは岩友氏のもののみだ。氏の解説には要所要所に図版が用いられており(主として『離騒』から)、これから考えると、氏はその効用を深く信じていたに違いない。実は集英社版『離騒』では、初版で多数のカラー図版も巻頭に付していた。ところが近年の再版に際しては、この口絵は割愛されている。残念なことだ。屈原の姿を再現した広東石湾窯の陶器製肖像の写真なども参考価値は高かった。

龍が多数登場する奇怪な『楚辞』は、おそらく氏の感受性を刺激して、執筆を助けたのだろう。氏の論考にとって想像力を刺激する蕭雲従の絵画世界は、それをより明確化させる道具となったはずだ。戦後の日本では神話教育が否定され、学問研究が大幅に自由化された。そのせいか日本人の源流を探求する動きが広まり、活発な議論が行われた。一例をあげると、今日ではほぼ否定されている「騎馬民族征服説」などがある。柳田折口の両巨頭の著作は全集が出て、文庫化もされた。私も関心をもって折口信夫の文庫を手にしたが、記述が論理的というより詩人的なせいか、十代の頭脳では歯が立たなかった。民俗学や人類学・考古学が発展すると、世間の人々も「日本人とは何か」に関心が向いて行った。

藤野氏のことを調べる過程で、気が付いたことがある。氏は絵画資料に深い関心があったのだろうと思う矢先、氏の子息が展覧会をしていたことを知った。福岡市美術館で2022年11月1日(火)から2023年1月9日(月・祝)まで開催された「藤野一友と岡上淑子」展だ。藤野一友(1928-1980)は藤野岩友氏の子息で、シュルレアリスムに近い作風で知られ、その夫人の岡上淑子(1928- )もコラージュ専門の画家だった。一友氏は故人だが、夫人はまだ存命だ。近年国内外で異常に関心が高まり、その作品も「全作品」が書籍化されている。コラージュで進駐軍の読み捨てていった雑誌などの写真を切り抜いて貼り込んだものだ。岡上氏は、地元高知の美術館学藝員による聞き取りの「オーラルヒストリー」がネットで公開されている。文化学院に学んだ彼女は、日本のシュルレアリストの草分け・瀧口修造の導きで画壇デビューした。その作風はマックス・エルンストを思わせるものがある。

藤野一友氏の作品は「これはダリの作品」といっても分からないくらい、精細なシュールの油絵である。日本のダリと言われた氏の本領が発揮されているので、関心のある方はネットをご覧になるといいだろう(https://www.fukuoka-art-museum.jp/exhibition/fujinookanoue/)。夫妻でエルンストとダリの影響下にあったわけだが、これは戦後日本の美術界でも特異な例だろう。私は、大学時代にシュルレアリスムを齧ったことがあるので、余計に不思議な気がした。父親のもつ未知の世界への強い探求心が、息子にも受け継がれていたのではないだろうか。そういう父の持っていた嗜好が、明末清初の遺民画家・蕭雲従の作品世界と呼応して、膨大な著作の下支えにもなったような気がしている。

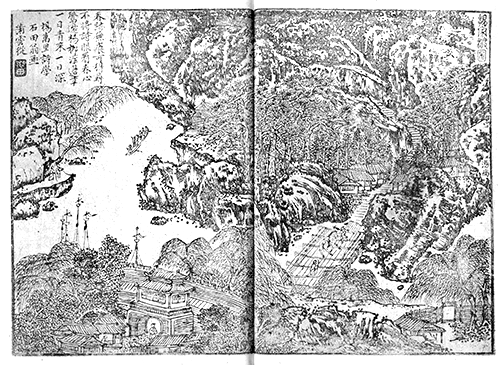

最後に、父親の岩友氏に影響しただろう『離騒』の作者・蕭雲従の代表作から、一図掲載しておこう。蕭雲従の作品『大平山水図画』には、現実に存在している安徽・太平地区の名勝が集められているが、蕭氏の表現には名勝図のリアリズムを超えて人間の情念を抉るような趣がある。自然を描いている建前だが、満洲族によって奪い取られた自らの失われた郷土に対する哀惜の情念を抉りだし、見るものを引きずりこんでいく力がある。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。