琵琶記の挿絵①

数多い挿絵といろいろな版本

瀧本 弘之

琵琶記は西廂記と並び、中国明清の代表的な戯曲である。一般にそう言われているが、その起源は相当に古い。元末に浙江温州に流行していた民間劇を改変して、高明という文人が創作したものとされる。もとの形は大きく変えられ、理想的なハッピーエンドになっているが、これは西廂記も同じで、最初は男女が別れたままに終わるものが、円満に結ばれるという大衆が喜ぶ筋書きに改作されている。

いずれの時代の演劇も上演を通じて次第に洗練され、観客の反応を見ながら筋書きや演出を練り上げていくのは、商業演劇の常道である。日本では能や歌舞伎の例を見ればこうしたことは直ぐに首肯されるが、何も演劇に限らず文学作品でも、奈良・平安以前の時代のものはいわゆる書籍出版がないから、筆写に頼ることが多く、写す人の教養と趣味によって自由に改変・伝承されていった。多種類の版本が混在し、人気のないものは次第に淘汰されていったのである。

ところで西廂記と琵琶記を批評した過去の著名人の評言を、二三種類見ておこう。明末の文人・胡応麟は「西廂は韻度風神を主とす、太白の詩なり。琵琶は名理倫教を主とす。少陵の作なり」と言ったらしい。太白は李白、少陵は杜甫のこと。また明末の画家・陳継儒(号は眉公)は、「画図に譬えれば、西廂は是れ一幅着色の牡丹、琵琶は一幅水墨の梅花、西廂は一幅艶粧の美人、琵琶はこれ一幅白衣の大士」(塩谷温他訳『国訳漢文大成 西廂記・琵琶記』国民文庫刊行会、大正10年の琵琶記解題より)。対照的な両作品の性格を言い得て妙と言えるのではないか。

ともかく、西廂・琵琶の二者で中国演劇史の過半を語ることができるのではないか、という感想を持つのが最近である。この偉大な作品のテキストには多くの先学が取り組んでいるが、その挿絵については一転してお寒い状況と言うべきか。その隙だらけの部分にいくばくかの温風を吹き込もうと、以下続けて筆を走らせたい。

琵琶記については多くの明清の版本が知られているが、西廂記に比べるとずっと少ない。半分以下だろう。主なものは10を超えないとも言える。酒牌などの特殊な形態の版本や、いわゆる名場面のくだりだけをセレクトして集めたアンソロジー本を除外すると、その程度だろう。ここでは、例によって内閣文庫のものを中心に議論を進めていこう。

挿絵の数を言う前に「幕」(齣)の数を見ると、これがきわめて多い。およそ42に及ぶ幕数だ。早期の翻訳本の『国訳漢文大成 西廂記・琵琶記』(国民文庫刊行会)の『琵琶記』(塩谷温訳・注)を見ると42幕。戦後の口語訳としてほぼ唯一の『中国古典文学全集』シリーズ(浜一衛訳注)でも42を数える。一番挿絵の多い版本(凌濛初本・内閣文庫蔵)は42図を数えるが(単面二色)ここまで多いものは珍しい。全幕(齣)に一図ずつなど、きわめて贅沢な作りの版本で、これは明末にならないと出てこない。かといって、あまり少ないと楽しみが減ってしまう。

今回も西廂記同様に、戯曲のあらすじをたどりながら、その都度挿絵にも言及するという行きかたを取りたい。琵琶記のあらすじは簡単に言えば、次のようなものだ。蔡伯喈は厳父の命で新婚二か月の妻・趙五娘を置いて上京し、見事会試に状元及第する。すると権勢並びない牛丞相の婿に選ばれ、自分には妻があると固辞するが許されず、やむなく牛丞相の娘と婚礼を挙げる。故郷陳留では飢饉が続き、妻・五娘は糠で飢えを凌ぎ、舅・姑に孝養を尽くすが二人とも死ぬ。五娘は長い黒髪を切りそれを売って二人を埋葬し、彼らの肖像を描いて背負い、道姑となり琵琶を弾いて物ごいしながら上京する。艱難辛苦を超えて牛府にたどり着くと、新夫人牛氏の同情を得て夫と対面し、事情を知らなかった夫に認められ大団円に終わる。

琵琶記の挿絵が多いものでは40を超えるといったが、事実、凌濛初二色刻本では、単面だが42図、しかも二色刷りである。内閣文庫の琵琶記(陳大来本、万暦戊戌1598年刊)は、見開き横長で22図。即空観本は、単面で20図。10を超えれば多いと言えるだろう。古いものは一部傅惜華が収集・出版した古典文学版画全集にある。

琵琶記の幕(齣)は42を数える長編である。ざっと数えて西廂記の倍はある。それだけ長いのだから、これを全編にわたって上演したら一日以上の仕事だったろう。日本でも歌舞伎の忠臣蔵の11段全段を続けてやれば(通し狂言)同じように一日はつぶれる。昔は夜明けとともに始めたらしい。照明のない江戸時代の話だ。したがって次第に人気のある部分を選んで、それを演じる形式が定着していったのだろう。

挿絵になる部分は大体名場面と決まっている。しかし、ひとつの芝居で名場面が10、20もあるわけではない。演劇というものは(小説も同じだが)、初めからクライマックスでは成り立たない。長い舞台なら、それは二三箇所に限られるだろう。それよりまえの場面はいわば序曲であり、それが段階を踏んで進んでいくことで、観賞者の感情も盛り上がっていくのだ。能の序破急、唐詩の起承転結などに例えられるかもしれない。

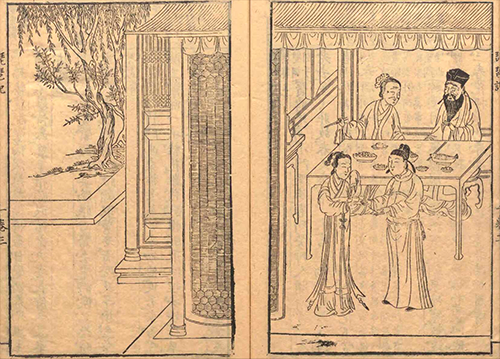

さて、『琵琶記』始まりの部分は「副末開場」で、これによって形式的に芝居の始まりが宣言されている。これはテキストだけだ。ついで「高堂称慶」となる。これは主人公の蔡邕(字は伯喈)とその父母、新妻の趙五娘の四人が並び、老親二人の眉寿を祝すところだ。眉寿は長寿の意味。テーブルの上には酒肴が並び、酒が酌み交わされている。これは特に説明を必要とするものではない。

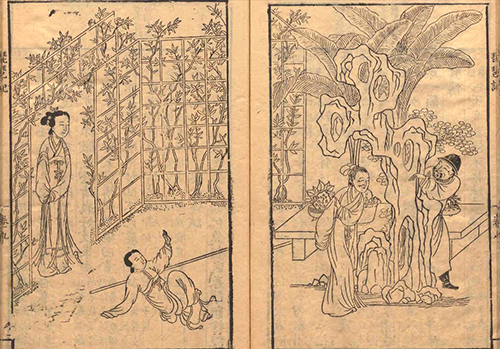

そして次の「牛氏規奴」の牛氏は牛丞相の一人娘のことで、聡明な彼女が家の使用人たちがふざけたり怠けているのを見つけて、これを諭す場面だ。「規」は「ただす」「たしなめる」の意。琵琶記の版本を見ていったときに、もっとも困惑したのがこの挿絵だった。翻訳を見ても、すぐに意味が分からなかったからだ。登場する人物が三人(正確には四人)で、何やらふざけて遊びをしているらしき所作だ。琵琶記のあらすじは知っていたが、こんな人々は未知だった。太鼓石のある庭で、男女三人がふざけている。後で分かったのだが、これはいわば戯曲の初めの部分で観客をリラックスさせるためのファルス(笑劇)だったらしい。初めから真剣な場面の連続では観客が緊張してしまう。まずリラックスさせて笑わせて、それから次第に本題に入っていくというのが常道だろう。

登場するのは牛丞相の家令(執事)、老女の召使、若い召使女・惜春。彼らが丞相の家の庭で家主の留守の間に、馬鹿話をしている。うららかな春の日に、庭で老女と若い下女の惜春、そして執事が気を抜いてふざけている。

惜春がうたう歌「いつの日かすきな男の子とただふたり、一つ所に雁はつがい舞まわん」(浜一衛訳『中国古典文学全集』「琵琶記」より。以下同)

などとやっている。やがて三人で遊ぶことを思いつき、ブランコ(鞦韆)をしようとなるが、庭にはブランコはない。かわりに二人が柱となり一人がぶら下がって遊ぶことにした。惜春の後ろに棒が落ちているのは、その両端を二人で支え、中央に人がぶら下がったのではないか。テキストには説明がないから、挿絵からそう推測している。さもないと、挿絵で長い棒が地面に転がっている理由が見つからない。執事・老女の順にやるものの、それぞれ乗る者を落とす。この図は、三人目の若い惜春をわざと落としたところだが、そこにちょうど主人の娘・牛氏の姫君がやってきた。執事と老女はそそくさと逃げ、遅れた若い惜春は姫に窘められ、なおも抗弁するに「わたくし惜春と申します故、行く春を眺めましては、傷春の思いにて悶えぬわけにはいきませぬ」。単刀直入に換言すると「男が欲しい」というもの。怠けて遊ぶより、女工(針仕事)をせよと叱られる。次の段は隣人の張公までが父親(蔡公)と一緒になって蔡邕の科挙への応募を迫る(蔡公逼試)。孝行息子の蔡邕は両親と隣家の張氏から迫られ、都に昇り高等文官試験(科挙)へ参加することとなる。残していく二親たちのことも心配だし、折角娶ったばかり、新婚二か月の新妻を置いてゆくのは忍びない……。親が強く立身出世を望むなら、それを叶えようというのが旧時代の価値観、道徳である。それを実現するのに、やぶさかではないのだが……。

以上の話の挿絵の次に、内閣文庫の陳大来本では「南浦嘱別(南浦の別れ)」がある(この版本では「蔡公逼試」の挿絵は省略されている)。

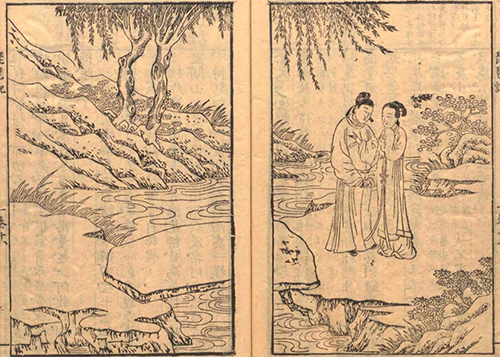

一見すると、これは男女のしっぽりとした場面、逢引シーンかと思うが、実はそうではない。これは都に上る主人公と新妻・趙五娘が別れを惜しむ悲しみに満ちたところだ。「蔡邕」は三国志にも登場する後漢の学者と同名のため、時代を無視して本人の話と誤解する向きがあるようだが、同名の全く別人だ。琵琶記の作者・高明(字は則誠。元末明初、浙江瑞安の人。1310-80頃)は敢えてこうした有名人の名を借りて、話を面白くしたのだろうか。

ところで、この「南浦嘱別」の場面は、どの版本でも大同小異で、二人が右側に描かれ、左側は小川の上に橋が渡されている景色を描く。向こう側の立木も二本寄り添っている。なかにはこの場面を省略している版本もある。ところが、陳大来本と全く同じ情景ながら、石橋の上に書童を描くものもある(蓬左文庫蔵本)。

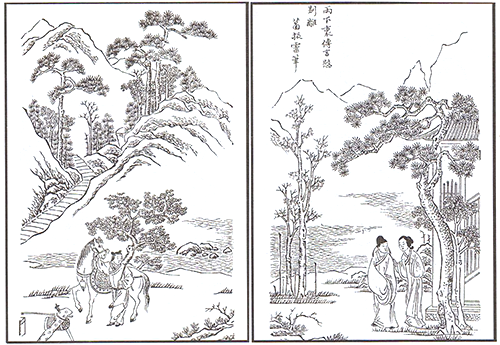

参考までに別の版本を見てみよう。図4は『陳眉公批評琵琶記』のものだ。これは原本そのものではなく、民国初期に木版で復刻した「暖紅室彙刻伝奇」シリーズからだ。元になった『陳眉公批評琵琶記』の図を大体踏襲していると考えられる(『琵琶記版画図録』広陵書社、2003年)。

これを見ると夫婦はやや離れて立ち、陳大来本ほどの親密さは感じられない。別れの感情表現にはむしろ失敗しているようだ。離れたところには、馬を連れた下僕が二人を眺めているが、特に気持ちが表れているわけではない。画面の上に詩を添えている人物は「蕭振霊」とあり、この人物は福建建陽の蕭騰鴻・師儉堂という書肆の関係者だろう。『福建古代刻書』(謝水順等著、福建人民出版社、1997年)には、師儉堂は福建の人が金陵で開設した書肆だと書かれているが、私の見方ではその根拠が薄弱に思われる。彼は刻工に著名な劉素明が入っていたからとするが、劉素明は金陵でも福建でも、それこそいたるところで名前を出している。金陵に限らない。彼の名前は、別に金陵の特定に決定的ではない。劉素明は福建の人(族譜がある)だということ以外、あまりはっきりしていないからだ。

「暖紅室彙刻伝奇」は清末民国の蔵書家、劉世珩(1874-1926)の手掛けたもので、50種類を超える善本戯曲を木版で復刻したもの。その影印もいろいろ出ているが、民国の初版本は貴重だ。挿絵は劉世珩の夫人が模写したものを木版にしたことが知られている。

最後に面白い浮世絵をご覧にかける。私はこの「雪中相合傘」という鈴木春信(1725-1770)の名作の複製一枚物を1980年代頃に購入して長らく壁に止めて楽しんでいる。雪景色のため夏には「冷気」を発散させてもらい気分転換になるからだ。これをよく観ていたせいで、1988年に町田で「中国古代版画展」を開催した折に、某機関の収蔵本に同じような絵柄を見つけて驚いた。その版本は文字通り『琵琶記』で、陳大来本ではなかったが、数年後に『中国古典文学挿画集成』を刊行したとき、複写申請した上で影印する心づもりがあった。それが残念ながらあてにしていた親しい書肆の経営者が亡くなってしまい「初志」を貫徹できなかった。いまここにそのことを述べておこう。

調べたところでは、春信は彩色浮世絵の創始者として知られ、武士階級との付き合いも多く、中国版本も目にしていたようだ。『琵琶記』は17世紀末には日本に将来されており、一部の好事家には知られていた。春信がそれを借用したりして、作画の参考にした可能性は小さくない。醸し出す雰囲気がそっくりなのだ。この暑い夏に読者諸賢に少しでも冷気を感じてほしく、ここに紹介する次第である。断っておくが、掲示した複製は大英博物館のものとはだいぶ違って余分な手が入っている。大英博物館の傑作をご覧になると、中国版画の雰囲気がよく出ていると感じられるだろう。

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=421017001&objectId=783588&partId=1

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。