瀧本 弘之

二十年以上も前になるが、『中国歴史人物大図典』(遊子館 2004)という本を作っていたとき、龍が沢山出てくる版本を利用したことを思い出した。明末清初の蕭雲従(1596~1673、字は尺木)という画家が描いた『離騒図』を、大正期に美術史家・大村西崖(1868~1927)が復刻したもので、今日ではすでに稀覯本に属するらしい。蕭雲従といえば、江戸時代初期に伝来して日本の山水画(南画)に多大な影響を与えたとされる『大平山水図』が名高いが、また別に論じたい。

さて、大村西崖が出していた『図本叢刊』のひとつとして『離騒図』が出たのは大正末年だ。今日では「ずほんそうかん」と呼んでいる人がほとんどだが、実は「とほん」と読むのが正しい。昔は「図画」を「とが」とよんでいた(「とが」の読みを載せる辞書もある)。警察用語にも「猥褻図画」という言葉がある。ちなみに、大村西崖は近年評価が高まっている人物の一人、東京美術学校教授で、中国古典や仏教美術など、行くとしてすべて可ならざるはなしという博覧強記の教育者・研究者だった。大正年間に中国大陸を訪問し、並み居る中国人学者たちと漢文でやり取りして尊敬を集めた。筆で書き下ろす漢文も、水茎の跡も麗しく、文体も驚くほどに高級なものだった。訪中前には、日本で自分の書画の頒布会を催して資金を稼いだ。大陸各地で名品を写真にとらせ、美術資料として持ち帰った。貴重版本は自ら「図本叢刊会」をつくり、ここから翻刻して頒布した。その数は、20数種類で現在ほとんどが入手困難だ。その理由が、近年大陸や台湾のコレクターが競って買い集めたことが一因とも聞く。実物をご覧になれば、手に入れたくなるのは当然という代物。本文には日本語は全く書かれていない。

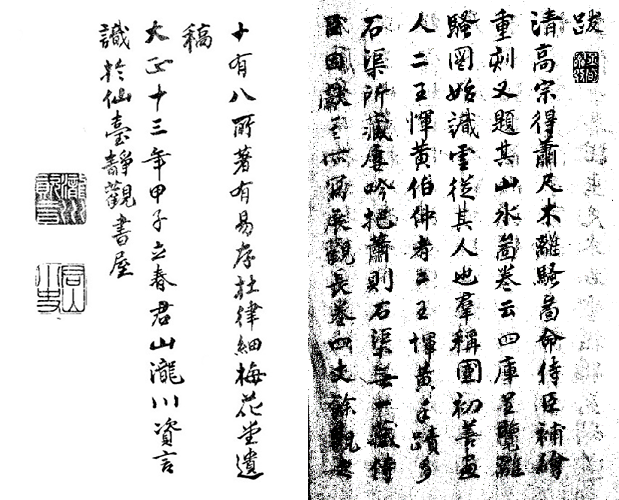

さて『図本叢刊』に収録された『離騒図』二冊の原刻本は、西崖が日本の収蔵者から借りて復刻したもので、その持ち主は『史記』の研究で知られる瀧川亀太郎(資言、1865~1946)である。西崖刊行の『離騒図』の末尾に、瀧川氏の跋がある(図1・図2、一部省略)。それによると氏が大村西崖に貸して復刻したとの文字が自筆(縮写)の木刻で記されている。漢文で白文のままだから、理解するのには少し手間取るだろう。ちなみに私が『図本叢刊』の『離騒図』を入手したのは90年代の古書店だったと記憶する。当時は特に高価でもなかったが、いま古書の値段を見るとびっくりする。

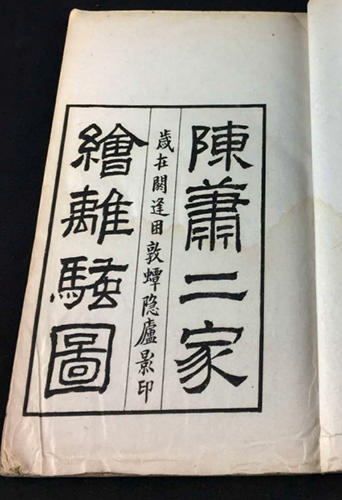

『離騒』は屈原(前340頃~前278頃)の作とされる古代歌謡で、中国文学では広く知られ、明治以降日本でも多くの書物が刊行されている。近年も岩波文庫で新たなものが出されている。但し、図版として蕭雲従の『離騒図』を活用しているものはない。ただ一つ藤野岩友著『離騒』(集英社、1967年。1993年に新装版が出ているが未見)が本文の解説に沿って、蕭雲従の木刻挿絵の図版を掲載している。但し、元になった本は西崖本ではない。民国10数年に上海で出された『陳蕭⼆家繪離騷圖不分巻』がそれとなく分かるように小さく記されているが、その図版についての言及は本文中にはない。しかもキャプションには「蕭尺木陳洪綬離騒図」とあるので(陳洪綬、蕭尺木を入れ替えている)、知らない人は戸惑うだろう。これは陳洪授を取り除けて「蕭尺木離騒図」とするのが正しい。どうしてこんなへんてこなキャプションになったのかは不明だ。出版社に任せた結果こうなったのだろうか。漢籍データベースで調べると上記版本について「陳洪綬 繪 淸 蕭雲從 繪併注 民國⼗三年 上虞羅氏 景印本」と出てくる。つまり、「陳洪綬が描き、蕭雲従が絵と注を付けたもので、民国十三年に上虞の羅氏が景印した」ものである。上虞羅氏はあの羅振玉(1866~1940)の実弟の羅振常(1875~1942)のことで、この影印本は、彼が上海で経営していた蟫隱廬(文字通りに解釈すれば紙魚の住処)という名の書肆が出したものなのだ。残念ながら私は手に取って過目したことはない。但し最近よくネットオークションなどで出てくる。つまり藤野氏は集英社で本を出すとき、「蕭雲從 繪併注」の絵だけを借用したのだろう。恐らく、大村西崖の版本を知らなかったのではないか。知っていればそれを使っただろうに(詳細は次回に述べたい)。ネット情報によれば、羅氏の版本は「内附版画七十余幅,依悉可见明代版画风貌。罗振常于邵祖寿、陈乃干处得见二残帙,叹之精绝,故去瑕留瑜,合二本付之影印以存其真」ということだ(https://www.qudiandi.com/auction/item/aid/14101.html)。四冊本で版画は七十余幅、明代版画の風貌を残す。羅振常が邵祖寿、陳乃乾の所で残欠を見つけ、佳いところを選んで影印したという。邵祖寿は民国期の蔵書家か。陳乃乾は新中国にかけての蔵書家で、近年その日記が出版された。くだんの羅振玉の実弟の羅振常は、辛亥革命の混乱時に羅振玉が訪日した際に同行し、京都にも住んだという。のち中国に帰ると各地を巡り、最後は上海河南路に落ち着いた。そして清末の作家で『老残遊記』で知られる劉顎(1857~1909)の子息の劉大縉と共に、「紙魚の住処」を開設した。

この店は、1927年に広東から上海に戻った魯迅もお得意で、魯迅日記には蟫隠廬の名や彼が買った書物名も登場する。魯迅は青年たちの新興版画を推進したことでよく知られているが、実際には古版画にも深い関心があって、自らも復刻・影印に尽力した。のちに鄭振鐸と組んで『北平箋譜』を編集し(これは復刻・影印ではない。民国当時北平で流通していた詩箋のアンソロジーである)、『十竹斎箋譜』の復刻(北平栄宝斎の職人たちを使って文字通り覆刻させた)にも取り組んだ(魯迅が中途で死去したため、あとは鄭振鐸が継いで完成させた)。

蟫隠廬から大幅に脱線したが、次回は藤野岩友氏と『離騒』の挿絵の龍について核心に迫りたい。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。