陳致『従礼儀化到世俗化─『詩経』的形成─』(訳名『『詩経』の形成――儀礼化から世俗化へ』)の翻訳で感じたこと

湯城 吉信

■はじめに

今回、湯浅邦弘先生をリーダーとして、古賀芳枝、草野友子、中村未来、湯城吉信が各章を訳し、刁小龍氏が全体を校閲するチームを組み、陳致『従礼儀化到世俗化―『詩経』的形成―』の日本語訳に取り組んだ(東方書店から2023年6月に出版)。

本稿では、筆者がこの翻訳作業の中で感じた点をまとめたい。それは、私が感じたことは広く現代の日中の学術書の翻訳に共通する普遍性を有する問題だと思うからである。

なお、本文中に挙げたページ数は日本語版のものが多いが、中国語版のものもあるので注意されたい。

■今回の翻訳の概要

今回の翻訳作業は、中国語の研究書を日本語に訳す作業であったが、以下のような特徴があった。

まず、当該研究書は中国生まれの中国人研究者による著作だが、先だって英語版が出版され(華裔学志叢書の一つ、書名「The Shaping of the Book of Songs: From Ritualization to Secularization」)、今回訳出対象となったものはその中国語版であった。中国語版は、著者以外の3名の中国人(呉仰湘、許景昭、黄梓勇)によって行われた(上海古籍出版社刊行の早期中国研究叢書の一つ)が、当然中国語ネイティブである原著者によるチェックも行われたであろう。また、中国語版には英語版を若干、補訂した箇所がある。

我々の翻訳は、2021年2月に開始し、2022年3月に各担当部分の翻訳を終え、4月以降に刁小龍氏によるチェックが行われ、2022年7月頃に訳稿自体はいちおう完成した。ほぼ1年半の作業であった。本文の読解を助けるための「用語解説」「図版」など附加的内容は翻訳と同時に準備を開始し、本文の翻訳が完成した後に調整を行い、2022年9月にほぼ完成した。

当初、我々翻訳チームに底本として提示されたのは当該研究書のPDF版(簡体字)であった。ただ、作業する上で、電子ファイルや英語版もある方が助かるので、後日、中国語版(繁体字)および英語版の電子ファイル(ワードファイル)の提供を得た。この2つのファイルは訳出作業の大きな助けになったが、後に書くように、複雑な問題に直面することにもなった。

■翻訳について

以上のような研究書の翻訳は、引用文献も参照する必要があり、一般の中国語の翻訳よりも複雑で手間がかかる。だが、集められたメンバーは、中国古典研究の専門家であり、底本を見た時には、難度が高いとは思わなかった。

まず、本文の文章は、「現代語の論文」である。述べたいことを明快に述べた達意の文章であり、論理の複雑さという難度はあっても文学作品のように訳出の工夫は必要ない。また、引用文は、我々が専門とする分野であり、わからない箇所があっても調べる手立ては持っている。要するに我々がふだん扱っている文章であり、「読解」が困難な書籍ではなかった(実際には、刁小龍氏のチェックを受け、中国語能力自体の至らなさも痛感したが)。ただ、「読解する(理解する)こと(インプット)」と「訳出する(伝える)こと(アウトプット)」とは違う。

我々が遭遇した訳出上の問題は大きく分けて二種類あった。

一つは、上記の「本書の特殊事情に伴う問題」である。ただ、これも、「複数テキストがある場合の問題」としては普遍性を有する。

もう一つは、より広く「訳出に伴う問題」である。これは、あらゆる翻訳が避けられない問題である。中国語の場合、日本語とは漢字を共有するため、一見やりやすいように見えるが、実は漢字を共有するからこそかえって難しい問題がある。「はじめに」で「普遍性を有する問題」と称したのは主にこの問題である。以上、両者の問題は重なり合うところがあり截然と分類されるわけではない。以下、順番に述べていきたい。

■【本書の特殊事情に伴う問題―複数のテキストがある場合の問題】

まず、本書には、底本(簡体字版)以外に、①原英語版(電子ファイル)、②底本とは若干異同のある繁体字版(電子ファイル)という二つのテキストが存在した。これらは、訳出作業において大きな助けになった。底本で意味がわかりにくい箇所はこの二つのテキストの該当部分を照合し、意味を確定することができたからである。また、電子ファイルにより、ある語が他の箇所でどのように登場するかを検索して見つけることができた。自分の担当箇所以外で見つかれば、その箇所の担当者にどのように訳したか確認することもできる。ただ、以下に述べるように、この複雑性に伴う問題も存在した。

①原書が英語であったこと

原書が英語であったことは、一言で言えば、日本語と距離を生じさせた。以下、「形式上の問題」および「内容上の問題」に分けて述べる。

〔形式上の問題〕

(1)論文の作法(ディシプリン)

英語、中国語、日本語ではそれぞれ論文の作法がある。

いちばん基本的な問題は、縦書きか横書きかである。ただ、これは英語特有の問題ではなく、現在、中国語の論文も基本的に横書きになっている(繁体字を使い、伝統を守る姿勢を見せている台湾においてもそうである)。

また、注の形式は、英語および現在の中国語では、脚注が多い。日本の場合は、縦書きを主とする伝統的学問分野では巻末注が一般的であろう。

書誌情報の書き方も、現在の中国では、英語のそれに近く、日本語の伝統的形式とは違いがある(1)。

概して、現在の中国の論文形式は英語のそれに近い。少なくとも日本とは違っている。さらに本書の場合、もとが英語版であったこともあり、かなり英語のそれに近いものであった。

そこで、本書の訳出についても、その原書の状態を尊重し、横書き、脚注で、書誌情報も書き方も原書通りにするといちばん簡単ではあった。ただ、実作業では、縦書き、巻末注、日本の書誌情報の書き方に改めようとしたために、単なる翻訳以上の作業を行うことになった(2)。

(2)句読点(パンクチュエーション)の違い

また、小さいようで大きな問題として、句読点(パンクチュエーション)の違いの問題がある。これは、中国語は英語とは違う独自性があるが、概して言えば、日本語よりも英語に近い。

中国語の独自性とは、例えば、句点は英語の「.」(ピリオド)とは違い、日本語と同じ「。」(句点)を使うとか、日本語と紛らわしい点では、以下のものがある。

| 日本語 | 中国語 | |

| 項目を列挙する場合 | ・(中黒点) | 、(日本語の読点) |

| 読点(文中の切れ目) | 、 | ,(英語のコンマ) |

つまり、中国の句読点は英語のものと日本語のものが混じり合っているので、注意しなければ間違えてしまう恐れがある。

ただ、これらがすべて一対一対応(一対一変換)できれば問題はない。実際には、以上のような対応で変換すると、日本語としてしっくりこない場合がまま出現する。また、パンクチュエーションは、固定的なものではなく、同じような場合でも、別のパンクチュエーションが使われる場合がある。また、これらの使用には個人差も存在するので一律にこうとは言いにくい。

日本語の場合でも「 」の中に「 」が入る場合には『 』に変えるなど、相対的に変える場合がある。また、「、」と「・」は人によって使い方がかなり違う(個人的違いがある)だろう。私個人で言えば、単語の列挙であってもそれほど「・」は使わない。特に、箇条書きの冒頭の「・」と列挙の「・」は見た目が全く同じで両者が混在する場合には紛らわしいので「・」は基本的に使わない。

(3)「:」(コロン)「;」(セミコロン)の存在

パンクチュエーションにおいて、特筆すべきは、中国語でも英語同様、「:」「;」が存在することである。用法も英語と同じで、「:」は、「すなわち」を意味し、その後に何かを提示する場合に置く。典型的なものでは、セリフの前に置くなどである。一方、「;」は同列の文を列挙する場合に用いる。英語では、しばしばthereforeやhowever、 besidesなどの接続副詞を伴うようだが、これらの接続詞がなくても、その意味を内包しており、日本語では「一方」と訳す(簡単に言えば、「;」があればある意味合いがあり、「一方」などを挿入することを考える)方がよい場合が多い。

以上のように、パンクチュエーションは、全体として有機的にまとまりをなすものであり、一部を崩すと全体が崩れる。中国語の「、」は日本語では「・」に、「:」「;」は日本語にはないので、前者はただ削除、後者は「。」に、というふうに単純変換すれば済むものではない。文章が直訳では意味をなさず、少なからず意訳が必要になるのと同様、パンクチュエーションにおいてもその処理をその都度考える必要がある。

(4)原文の引用部分の問題―書き下し文か?日本語訳か?

史料の原文をどのように提示するかは日本語論文でも難しい問題である。論述の根幹に関わる重要史料の場合、原文のみならず、書き下し文・現代日本語訳も挙げるのが親切であろう。ただ、実際、すべての原文に、原文・書き下し文・現代語訳をフルセットで挙げている論文は珍しいであろう。私の場合も、固定的に考えずに、その時もっとも適当だと思われる方法を採用している。

一方、英文の研究書を見て、日本語の場合との違いに驚いたことがある(拙稿「ドナルド・J・モンロー『古代中国における人間観』序文および第1章 訳注」)。それは、本文においては、有名な古典の場合、原文を提示せずに、注において、その古典のオーソドックスなテキストの章番号・節番号(要するに数字)を挙げるだけで済ませている場合が多いことであった。これは、原文を軽視しているようにも見える。本文において史料の原文が登場しないからである。ただ、作者の述べたい論述が分かりやすいことも確かである。遮るものがなく論述のみが述べられるからである。

参考に私の個人的ルールを書いておこう。まず、原文と解釈(多くの場合、日本語訳)は必ず挙げる。根拠史料の原文は最も重要なもので、それをどう読んでいるかも必ず述べる必要があるからである。現在、私が書く論文では、本文では日本語訳を挙げ、原文は注に回す場合が多い。それは、英文の方式に影響を受けたものであるが、この方式が、本文をいちばんスムーズに読めるからである。ただ、重要性が低い史料で読みが難解でないと思われる場合などは原文だけで済ませる場合もある。いずれにせよ、書き下し文を原文の代わりに使うことはしない。書き下し文を原文のように使っている論文を読むと、「原文を見たい」と思うし、「作者はいったいどのように解釈しているのか(本当に原文を読めているのか)」と思う場合が多いからだ。簡単に言うと、「外国語に訳せるように」ということを意識した論述を心掛けている。

さて、以上の原文の引用について、今回、翻訳の対象になった底本がどのような状況であったか述べたい。

まず、当該書は本文内に豊富な原文の引用があった。その場合、本文の説明でその解釈がわかるものもあったが、全く説明がないものもあった。説明がない場合でも、有名な伝世文献であれば、日本語も解説書が充実しているので我々が意味を取るのに苦労しない。ただ、当該書では、甲骨文・金文の引用も多く、それらは底本では解釈が述べられていないことが多かった。漢字の出現例を示すことが目的で、論述において引用文全体の解釈が必要でない場合なら、日本語訳もつけずに済ませてもよかった。ただ、底本のもとになった英文版には多くの場合、英語訳が付されていたので、我々はそれを最大限に活用した。

ただ、訳本において原文とその解釈をどのように提示するかは問題であった。訳出のための作業マニュアルでは「漢文の引用は現代語訳を原則とし、場合によっては、書き下し文、原文でもよい」となっていたため、実際には、原文・書き下し文・現代語訳が混在することになった。各担当者が各叙述箇所において最適な叙述方法を採用したと思うが、全体として不統一は免れなかった。

まず、原文は基本的に入れた(特に本書の中心である『詩経』は必ず原文を提示するべきだと思ったからである)。書き下し文・現代語訳は適宜使い分けたが、結果として書き下し文を多く採用した。その理由と実際の方法を紹介する。

・原文の漢字をどう読んでいるかを明らかにしたい場合(書き下し文と現代語訳が乖離する場合)には、書き下し文だと各漢字をどう読んでいるか示せるため。ただし、甲骨文の占文などでどのような訓読みが正しいのか判断ができない場合は、作者の英訳を参考にした現代語訳とした。

・原書(地の文)に原文の解説がある(現代語訳にすると同語反復になる)場合には書き下し文で表記した。

いずれにせよ、「その書き方で読者が原文の意味が理解できるか」がポイントだと思う。書き下し文にしても、「ルビを丁寧につける」「難しい言葉についてはカッコで意味を添える」など工夫はした方がよいと思う。また、有名な文献で簡単に日本語訳が見つかる(今だとネット検索で簡単に見つかる)ものは少々意味がわかりにくい書き方をしていてもよいかもしれないが、そうでないもの(読者が意味を調べようと思っても簡単にはできないもの)は丁寧な解説が必要だろう。

以上のような形式の違いに伴う変換作業の過程で、原書には明示されていなかった古典の篇名を入れたり、文献引用における誤り(篇名や引用文の表記ミスなど)をいささか訂正できたのは本翻訳の副産物となったと思う。

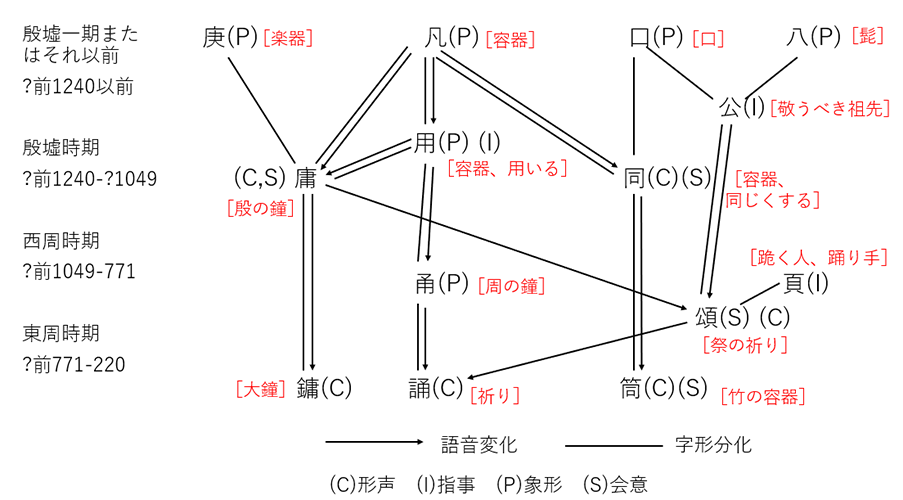

(5)図(figure)か?表(table)か?

日本語で図・表と言っているものはふつう中国語でも図・表である。私もそれ以上考えたこともなかったが、今回の訳出作業の中で興味深い例を発見した。

それは以下の「表4」(95頁)が「図」ではなく「表」となっていたことである。これは、日本人の感覚からすれば「表」ではなく「図」であろう。表は多く罫線を伴ったものという認識があるからである。

「図」に言い換えようかとも考えたが、図・表ともに、通し番号がつけられており、それを乱したくはなかった(原書の様子になるべく改変は加えたくない)。

そこで、そもそも図と表とは何なのか、英語を参照して考えてみた。

「表」を表す英語の「table」は、情報が整理された「一覧」を表す。罫線に囲まれた表(中国語「表格」)であるかどうかは必須条件ではない。一方、「図」(figure)は物を描いて象ったものである。

このような定義からすれば、相関関係を整理した表4は確かに表と言えるのかもしれない。これとて、欧米や中国でも個人差があると思うが、とにかく本書の翻訳では原書通り標記することにした。そして、表4の直前の「下面的図示」(ここでは「図」だ!)という中国語を「以下の図表」と訳すことで全体の辻褄を合わせた。

(6)日本の論文形式に対する疑問

今後、日本だけ特殊な論文形式を守り続けてよいのかという疑問が湧いた。特に、注については、私は本文と同じ頁にある脚注が見やすく(すぐに見られて)わかりよいと思う。また、頁数の数字などをすべて漢数字で表記すると、明らかに見にくくなっていると感じるし、スペースも全角になると半角の倍を要する。以前のように、質・量ともに、日本の中国学の論文が世界をリードしていた時代ならいざ知らず、現在の状況で日本独自の方法を貫くことは、世界の学会における日本の学術の「ガラパゴス化」を招く危険性もあるのではないか。少なくとも、彼我の形式の違いは認識し、今後どうするかを考えるべきだと思う(彼方の影響力が高まれば日本の方が自然に変わっていく可能性もあるが)。

執筆者の立場から言えば、少なくとも現在の状況では、パソコンのワープロで縦書きの文書は作りにくい。よって、私は縦書きで発表する必要がある場合も、作成段階では横書きで作成し、最後に書式を整える必要がある場合に縦書きにする。漢文の訓点は横書きでもつけることができる。縦書きを横書きにして不都合を感じたことは私はない(あえて言えば、原文と違う見え方になるということか)。

また、漢字の字体の問題もある。例えば、『日本中國學會報』など、いくつかの中国学・漢学の雑誌では今でも旧漢字体を用いている(『大東文化大學漢學會誌』はすべて旧字体である)。これは、旧字体を「正字体」とみなす立場からであろう。確かに、現在の通用字体も一つの字体であり、今後どう変わるかも知れない。また、余・餘、芸・藝のように本来区別すべき字が区別できない場合も生じる。少なくとも現代の中国の簡体字で表すよりも、以前の字体である旧字体を用いる方がよいことは確かであろう。ただ、明清時代の文献でも日本の江戸時代の漢文では、旧字体ではなく、現在の日本の通用字体や簡体字と同じ書き方になっているものも少なくない。それを旧字体に統一するのもどうかと思う(原文の様子を変えることになるからである)。要するに、漢字は様々な字体(異体字)が存在し、それらは通用する。「ある字体が標準(正しい)」とするのではなく、「今表しているのは一つの字体に過ぎない(他の字体もあり、お互いに通用する)」と感覚を持つことの方が重要である(漢字の普遍性はそこにある)。

〔内容上の問題〕

本書の英語版は、作者の陳致氏が1999年にアメリカのウィスコンシン大学に提出した博士論文(題名は英語版と同名)をもとに、2007年にドイツのセントオーガスティンの華裔学志出版社から出版されたものである。つまり、英米の読者を対象に書いたものであり、当然、英文研究書への言及や引用が多い。その引用部分にも我々翻訳チームはたびたび頭を悩まされた。訳出作業は、おおまかに言えば、まず底本を日本語に訳し、その後、その日本語を読み直して、意味が通じない箇所の修正を試みた。その「日本語にして意味が通じない箇所」は英文引用部分が多かった。これは単純には「英語→中国語→日本語」という重訳になったからという理由が大きいであろう。中国語の訳が英語の意味を的確に捉えていないと思われる箇所も散見された。その場合、たとえ誤訳であっても陳致氏の理解に沿うものであればそのまま日本語にすべきであろう。ただ、そうでもないと思われる場合が多かったので、多くは、原英文を正確に日本語訳するよう心掛けた。英文引用部分が底本よりもわかりやすくなっているのは本翻訳の売りの一つであると思う。

なお、疑問箇所については一度、作者に確認する機会が設けられた。質問の多くは、出典の箇所の確認であったが、不明箇所を明らかにできた点はよかった。ただ、逆に言えば、このようなやり取りができなければ不正確に訳した箇所があったはずである。現代の論文というもっとも正確性の高い、達意の文を専門家が訳す場合でもこうなのだから、古籍を現代人が解釈する場合には、わからない箇所、誤解する箇所があるのは当然であろう。解読する人も「自分の思うようではないかもしれない」という謙虚さを失ってはならない。

(編集部注:本稿は上・中・下の三回構成です。続きはこちらです)

【注】

(1)例えば、日本語の論文においては、論文の書誌情報を挙げる場合に、(業績一覧ではなく)論文内においては、雑誌や書籍における論文の全該当頁数を挙げることはないだろう。ただ、英語や中国語においては挙げられる。本書では、「全文を明示する頁数」は(なくても検索に困らないので)省いたが、「特定頁を明示するもの」は(ないと該当箇所を見つけるのに苦労するであろうから)残した。ただ、不徹底がないか心配はある。

(2)注一つをとっても、原書では、同一書を示す場合に同一頁内では「同上」を使い、頁が変わると、また書名を挙げなおしていた。それを巻末注にすれば、すべての注が並ぶ状況になるので、最初だけ書名を挙げて、連続している箇所ではすべて「同上」ですませることができるだろう(これは巻末注の利点かもしれない)。

(ゆうき・よしのぶ 大東文化大学)

陳致 著 |

本書の書評はコチラ |

掲載記事の無断転載をお断りいたします。