髙田宗平 編 |

日本人にとって漢籍とは何か:域外漢籍研究の新局面

中国の学界において「漢籍」という言葉は、普通、その前に「域外」の語がついた「域外漢籍」という形で広く知られている。「漢籍」の語自体は、古代漢語の中に既に現れるが、漢代の揚雄「答劉歆書」に「典流於昆嗣、言列於漢籍」と言うごとく、漢代の典籍の総称を指す語として用いられていた。こうした語とその用法は唐宋時代に至るまで継続したが、元明時代以後には徐々に衰えて使用されなくなり、その後、清末に日本への留学生によって再び発見され、中国に逆輸入されることとなった。

清末の大儒章太炎は『文学論略』の中で「日本人が読んでいる漢籍は中唐以後の書だけである。魏晋時代や盛唐時代の文章は既に多く顧みられなくなっている。」と述べている。章太炎は1899年より数度にわたって渡日しており、明治時代の日本の学界の影響を受けていた。そのため彼は「漢籍」を中国の典籍のこととし、「西学」の著作に対するものとした。このように、近現代の中国の学界で使用された「漢籍」の語は、それに先立つ清末より「域外」の視点を含んで使用されていたのである。

現在、中国の学界で行われている域外漢籍研究は、1980年代に台湾で始まったもので、のちに大陸で盛んになった。研究が始められた当初は単に学術的興味から行われたが、のちにやがて国家的事業にまで昇華し、ついには斬新な新興学科として一分野を形成するまでに至った。現在のところ、学界での域外漢籍の定義も徐々に統一されてきて、ようやく定説が見られるようになってきた。その定義として共有されるのは、中国以外の国家・地域に所蔵される中国の古籍(域外刻本を含む)及びそれらの地域の人物が著した漢文の典籍を指すというものである。

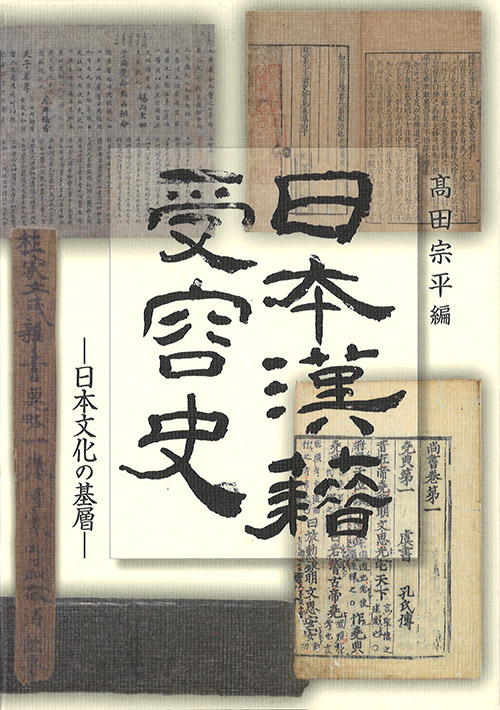

この二十年来、域外漢籍に対する紹介・影印・整理・研究は、中国古典学において最も活気のある学問分野となっている。なかでも、日本に所蔵される漢籍は数量・種類ともに豊富でかつ保存状態がよく、そのうえ日本人により独自の注釈と研究がなされていることから、多くの学者の注目を集めている。だが、研究方法の点で言えば、中国の学界では、多くの場合、日本所蔵の漢籍の影印・整理・中国への逆輸入といった事柄が研究の主たる目的で、漢籍が日本に将来された後の日本における内容理解・受容・発展といった過程に対する関心はそれほど高くない。この意味において、本書すなわち髙田宗平編『日本漢籍受容史―日本文化の基層―』(八木書店、2022年)は、中国の学界における域外漢籍研究にとって極めて重要な意義を持つものと言える。以下に、主に三つの点から本書の持つ特徴について述べる。

第一に、本書が日本における漢籍受容の歴史を基軸としていることである。本書では、マクロ的視野から日本の古代から近世に至るまでの唐鈔本、宋刊本などの漢籍を日本に将来した状況及び日本におけるそれらの収蔵・目録編纂・書写・注釈・刊行に関する歴史を明らかにしている。こうした歴史的視点を意識した編纂意図は、本書巻頭の「口絵で辿る日本漢籍受容史―古代~近世初期篇―」中において最もはっきりと表明されている。当該文章は五つの部分で構成され、それぞれ①漢籍の伝来と書写形態の諸相、②漢籍の書写・利用と書籍目録、③宋版の伝来と漢籍の書写、④五山版・地方版の刊行と漢籍の書写、⑤古活字版の刊行である。これらは時代順に叙述され、いずれも書誌学の視点から、漢籍の日本への将来と日本における保存・流通・書写・注釈・刊行などの歴史について分析している。

また、当該文章において、編者は貴重な書籍や写真を大量に収集し、それらの写真と文字とを組み合わせている。そこでは、まず遣唐使がいかにして唐代以前の鈔本漢籍を将来したのか、またそれら唐鈔本の日本における保存、書写や書き入れがどのようになされたかについて紹介する。次に、宋刊本漢籍が日本に伝来した後、どのように収蔵され利用されたか、そしていかにして五山版や地方版の漢籍が登場したかについて紹介する。最後に、文禄の役の際に李氏朝鮮から伝来した朝鮮版漢籍と銅活字の日本での利用及び慶長年間における木活字の出現と日本古活字版漢籍の刊行状況などについて概説する。そして、編者は本書巻末の跋語において、「本書の特色として、日本古代から近世初期までの漢籍受容の変遷の理解の便となる口絵を揭載したことが挙げられる。更に、論考の中には豊富な図版を揭載したものがあり、カバー装にもカラー図版を揭載した。」と述べている。

編者のこのような明確な歴史的視点の重視は、本書の内容構成においても表われている。本書に収録されている24篇の論文と4篇のコラムは、それぞれ「第一部 古代」、「第二部 中世」、「第三部 近世」、「第四部 文献研究」の四つに分けられ、漢籍・漢学の古代から近世における日本への伝来の状況を検討している。編者は「序―本書の概要―」の中において各時代の歴史・文化及び日本の漢籍受容の特徴についてまとめ、漢籍の日本への伝来とそれがいかに日本文化の基盤をなすものとなったかという点について明快に解き明かしている。

「第一部 古代」には計7篇の論文が収録される。編者が巻頭の序文にて日本古代における漢籍受容の特徴を総括する際、国家の漢学教育機構としての大学寮を中心に、律令制国家においていかにして漢籍が貴族師弟の教科書となったか、そして律令制が形骸化した後の摂関時代に貴族たちがいかに漢籍を収集し収蔵したかについての紹介をおこなっている。特に、水口幹記「律令官人と漢籍」では、『令集解』及び出土木簡と漆紙文書などの出土文書を対象に、律令官人が『尚書』、『礼記』、『毛詩』、『春秋左氏伝』、『論語』などの漢籍経典及び注釈書を学んだ状況を考察し、政治文書から漢詩文へという漢籍の内容の変化という視点から、奈良時代から平安時代初期の律令官人による漢籍利用の実態について深く議論を行っている。また、小倉慈司「摂関期貴族社会における漢籍収蔵の様相」では、摂関時代の古記録を中心に、摂関時代の貴族たちが行った『漢書』、『淮南子』、『古文尚書』、『楽毅論』、『御注孝経』、『文選』、『白氏文集』などの漢籍の収蔵、書写、献賜などについて考察している。

「第二部 中世」には計6篇の論文が収録される。編者は序文にて鎌倉時代の金沢文庫周辺の漢籍交流活動及び室町時代清原家、五山禅僧、足利学校に関わる漢籍講抄活動を概説した。第二部に収録された論文はいずれも中世日本の漢籍受容方法に重点を置いている。小川剛生「韻書と学問」では、『切韻』、『広韻』、『韻鏡』、『韻府群玉』等の中国韻書の日本での流布を中心に、和歌文学の視点から韻書の日本における受容といかにして韻書が中世日本人の基礎教養となったかという過程について考察した。また、佐藤道生「清原家の学問と漢籍―『論語』を例として注釈書と訓点との関係を考える―」では室町時代後期清原家の『論語』講抄を中心に、清原家が『論語義疏』を重視した学問傾向について議論している。

「第三部 近世」には5篇の論文が収録される。編者は序文の中で時期を手掛かりに、江戸時代初期に徳川幕府が朱子学を官学としてから、いかにして漢学の興隆を迎えたかという点から説き起こし、中期以降に迎える考証学の全盛と清朝考証学との関係、そして江戸幕府の漢籍所蔵機構についても説き及ぶ。収録論文の中には、江戸時代における儒学の受容と学術史の変遷を中心とするものもあれば、出版文化の隆盛が漢籍受容に与えた影響に注目するものもある。なお、その影響とは、すなわち和刻本の大量の流通により漢籍の受容が武家、公家、僧侶から町人階層にまで拡大したことを指す。入口敦志「漢籍の出版と読者層―仮名草子を基点として―」は江戸時代の仮名草子を例にとり、漢籍の普及がもたらした読者層の教養・知識内容の変化やその変化が仮名草子中の人物像にどのような影響を与えたのかについて論じる。

このように、編者の序文と各著者による収録論文とは相互補完関係にあり、マクロとミクロの視点の融合により、日本における漢籍受容の様相の全体像を描き出している。そのため、本書は歴史発展という視角から日本の各時代における異なる漢籍受容方法を理解し、日本の漢籍受容史理論を構築する上で重要な意義を有している。

第二の特徴は、本書の副題「日本文化の基層」に象徴される視点である。本書では、漢籍受容史を日本文化の基層の一部分とみて、受容者としての日本という視角から出発し、漢籍が日本においていかに深く読まれ注釈され、さらには利用されて日本文化の一部となったのかについて考察する。こうした考え方は、中国の学界の研究視角・方法とは明らかな対照をなしている。中国の学界では通常、漢籍の日本への流入に着目し、日本が所蔵する漢籍版本の価値と意義を発掘し、中国古典研究の史料的な不足を補い、更新するために用いる。したがって、相対的に漢籍の日本における受容の内実への考察が薄い。本書は、この点において一歩進んで漢籍が日本文化に溶け込む過程を探っており、これは中国の学界における域外漢籍研究の不足部分を補うものであり、そのため、特に重要な意義を有する。

第三の特徴は、異なる分野で活躍する複数の研究者らによる最新の論考が収められ、超域的な研究成果がまとめられている点である。漢籍は古来、文学のみならず医学、数学、天文学、易学、史学、思想、政治、地理、芸術等様々な分野において日本文化に影響を与えてきた。しかしながら、今日では学問分野が細分化・専門化しており、さまざまな分野や時代を横断する総合的な研究成果が共有できていないのが現状である。このような現在の研究状況を踏まえ、日本所蔵の漢籍の諸現象を学際的かつ通時代的に捉え、前近代の日本文化を立体的に解明することを目指すことが本書のねらいなのである。

そうした特徴ある研究の例として、日本の年号勘申に関する論文があげられる。例えば、水上雅晴「年号勘文と漢籍引文」は、日本の年号が漢籍を典拠とすることについて森鷗外『元号考』と森本角蔵『日本年号大観』を対象に、十世紀前半における災異による改元がきっかけとなって、『尚書正義』、『周易注疏』、『周礼疏』などの漢籍から縁起の良い文字を選び出すことがやがて常態化し、その年号勘文は漢学研究において重要な価値を持つものであるとした。また、福島金治「年号勘文より見た南北朝期における朱子学の受容」では、菅原家伝来の『元秘別録』と東坊城秀長『迎陽記』中の年号勘文を対象に、朱子学文献が南北朝時代の博士家学者に頻繁に引用されて朱子学が後に官学として確立するための思想的基礎を提供することとなったとする。さらに、年号勘申が目的の勘奏ではないが、髙田宗平「天平勝宝勘奏に関する諸問題―遣唐使が齎したものの影響―」において勘奏文の出典を議論した際、『続斉諧記』、『荊楚歳時記』、『玉燭宝典』等の歳時類漢籍や『芸文類聚』、『初学記』等の類書の転用を指摘し、天平勝宝度の遣唐使の漢籍収集及び唐玄宗の道教尊崇政策の影響をついて深く分析した。

以上、三点にわたって本書の持つ特徴を述べた。このように、本書は漢籍の日本における受容史という問題において非常に価値ある書籍であるだけでなく、中国の域外漢籍研究に対しても研究資料と方法を提供するものであることは極めて興味深い。その上で、最後に若干の私見を述べたい。本書における「漢籍」という語は、編者が序言においても言うように、清朝以前に中国人が漢文(漢語)で撰した書物を指す。一方で、中国人以外の人々が漢文を用いて著した書物は漢籍ではなく、さしずめ準漢籍といった位置づけで捉える。しかし、中国の学界では、日本人が漢文により著したものはすべて漢籍として理解するのであり、当然、そこには日本で翻刻、注釈、評議がなされた書物も含まれる。そのため、この点において中国の学界が定義する「漢籍」の語と本書が用いる「漢籍」の語の間には概念上のずれが生じている。このことについては、今後、中日の学界において十分な議論が進められ、交流がなされることを期待したい。

(かく・せつに 陝西師範大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。