“世” “地” “山”等を含んだあだな・下

佐藤 文俊

■事例研究

〈混世王(混世魔王)〉

混世(魔)王は、「世の中を掻き乱す魔物の王」(『中国語大辞典』角川書店、1994)とあり、一般的には世間を騒がせ人に危害を加える悪人を例える際に使用される。明末の中国では、人々は当時の様々な伝導媒体を通して、この〈混世王(混世魔王)〉をどのようにイメージしていたのであろうか。その例を『西遊記』と『水滸伝』から見てみよう。

まず『西遊記』第1~2回(中野美代子訳)には次のようにある。東勝神洲にある傲来国の花果山で石から石猿が誕生した。やがてこの地の猿達から王に推戴され、美猴王と名乗る。次に不老長生の道術を学ぶため神仙を探し、ついに西牛貨洲の須菩提祖師に弟子入りする。師は彼に姓を孫、法名を悟空と命名した。10年近い修行で不老長寿の道術、七十二般変化や觔斗雲を伝授された。師から取得した道術を人前で見せびらかしてはならないと厳命されていたが、仲間の誘いに乗り披露したのがばれて破門され、故郷の花果山水簾洞に帰る。

孫悟空の留守中、故郷の水簾洞は坎源山水臓洞(花果山水簾洞の真北)の主である妖魔、混世魔王(混世烏魔)に乗っ取られる寸前までいっていた。この話を聞いた悟空は怒り、直ちに水臓洞に赴き、混世魔王に決戦を挑む。この戦いの経過は省略するが、最後は大男の混世魔王が振り回す鋼の大刀に対抗するため身外身の法を使い、自身のにこ毛を三百匹の小ザルに変え魔王を混乱させ、魔王の大刀を奪い脳天めがけて斬りつけ真っ二つにする。孫悟空が仙術を身につけた後、最初に戦った魔物である。

講談等で講釈師が聴衆に聞かせ、聴衆が得た混世魔王のイメ-ジはどんなものであったろうか。話の山場でうたわれる詞の内容に、黒い鎧兜の上に黒い上着、足にはもようの靴をはき、威風堂々の武人の様子を述べたのに続けて

威風さながら上将軍 腰のまわりは十囲え

身丈たっぷり三丈も 手には一口の刀だが

刃するどく日に光る これなん混世魔なるぞ

極悪非道なその面構え

とうたい、身長3丈(約9メートル)、腰回り十囲え、鋼の大刀の使い手の極悪非道のイメ-ジが強烈であったと思われる。

『水滸伝』では樊瑞(61位、地然星)が、混世魔王をあだなとして使用している。樊瑞は山東濮州の人、弱年にして道士(全真先生)となり各地を流浪中に武芸も身につけ、特に馬上で流星鎚(紐の先に鉄塊のついたもの)の使い手となった。やがて芒碭山で山賊の頭となり、梁山泊の併合を狙う。宋江等がこれを知り双方の軍勢の戦いとなるも、結局宋江軍の公孫勝の道術に破れる。しかし宋江の侠気に感じ入り、彼は山寨の他の賊首2人とともに梁山泊に仲間入りし、自身は公孫勝の弟子となる。宋に投降後も、各種の戦闘に参加するが公孫勝の存在もあり、主に歩軍の頭領として活躍する。かつての108人の仲間が戦闘等で次々に死去していくなか、宋軍を離れて弟子の朱武と共に流浪し、最後は師の公孫勝のもとで一生を終える(1)。

この樊瑞が『水滸伝』中で混世魔王として語られるイメ-ジとは、どのようなものであったであろうか。「姓は樊 名は瑞、あだ名は〈混世魔王〉といい、風を呼び雨を喚ぶことができ、用兵は神のよう」(井波律子訳『水滸伝』第59回)といい、その英雄ぶりは「西江月」(詞の曲牌〈メロディー〉)に

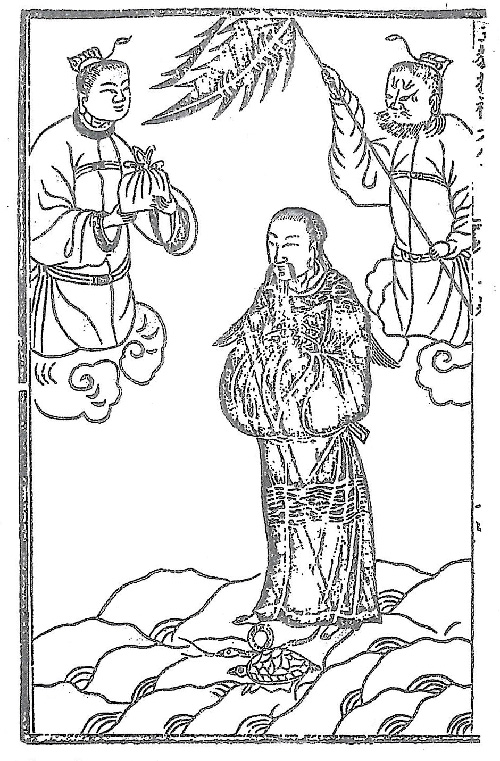

とうたわれる。樊瑞は、もともと民間信仰から入った道教の武神中でも人気の高い真武神(玄天上帝)(2)似ということで、聴衆は講釈師の語りに引き込まれたと思われる。

上記のようなイメ-ジをもつ混世王をあだなとした流賊は、現在のところ3例をあげることができる。

1、姓名不詳

初期より蜂起し、崇禎4年6月、賊首王嘉胤が殺害された後、黄河を渡河して山西入りし紫金梁を流賊の指揮者に推した有力流賊の一人に混世王がいる。崇禎6年、総兵・曹文詔の指揮する明軍に殺害された有力賊主の中にその名がある(3)。

2、武自強

やはり流賊の初期より活動していたと思われる有力賊首(掌盤子)で、崇禎7年、老回回・過天星等と共に史料上に見られる。同8年には明軍の報告中に苦戦した相手として「此の寇は混世王・治世王で皆秦中の叛兵に係る。故に鋒鋭にして敵するなし」(「楚中失事残稿」『明清史料』乙・九)とあって、陝西の脱走兵集団を中心に構成されていた。その後流賊が劣勢になった11年頃は大掌盤子、曹操(羅汝才)と行動を共にして明に投降したが、翌12年張献忠・羅汝才と共に再蜂起した。張献忠を招撫したのは兵部尚書の肩書で流賊と対抗して前線の指揮にあたっていた熊文燦であったが、張献忠の再反乱という失態を招いたため逮捕された。熊文燦を推薦したのが崇禎帝側近の楊嗣昌であったので熊文燦の失敗の責を負って、彼は同年全権を付与された「督師」として前線で指揮を執ることになった。羅汝才とともに明軍に投降していた掌盤子の中に混世王がおり、姓名を武自強と表記され(『楊文弱先生集』巻52)、前記の陝西の明軍の脱走兵・混世王であろう。

3、楊之華

明終末期から清順治にかけて、山東兗州を根拠とした大土賊の一人に混世大王を名乗った楊之華なる者がいた(『明清史料』甲・一〈楊方興掲帖〉、第十二回掃地王6宋二烟参照)。

〈治世王〉

「治世」のイメ-ジは国を治める或いは太平の世を実現するの意であるが、やはり現状に不満の意を表明していると考えられる。現在のところ、このあだなを称した事例は、劉希堯一名のみであるが、彼は李自成による大順政権樹立に関連した蘄黄の賊、革左五営の一員である。行論の必要上、まず革左五営について要約しておきたい(4)。

革左五営とはあだなで呼ばれる有力賊首(掌盤子)5人、老回回(本名、馬守王)・革里眼(本名、賀一龍)・左金王・争世王・治世王を指す。この革左五営を指導した老回回と革里眼の両名の本名は確定できるが、残り3人の本名は諸書により異なる(5)。

革左五営は蘄黄の賊と呼ばれる。崇禎8年、闖王(高迎祥)を筆頭に多くの流賊首が明の建国者太祖(朱元璋)の出身地、鳳陽を攻略したが、それ以降一部の流賊、革左五営がこの地域を流動の拠点にするようになった。崇禎10(1637)年、黄梅県の知県が捕捉した賊の供述を報告している。それによると賊は潜山・太湖・英山・六安諸州県の深山を拠点(「窟穴」)とし、宿松・黄梅・蘄州・広済諸州県の農村の堡寨(「郷堡」)を流動(「遊区」)した(「楚中失事残稿」(『明清史料』乙・九)。

革左五営が拠った地域は、大別山脈(区)にある。同山脈は現在の河南・湖北・安徽三省の交界地帯にあり、海抜1000m級の山々が連なる険要の地で、明末清初期はうっそうとした森林に被われていた。また、長江と淮河の分水嶺でもある。

経済的には明中期以降、商品経済と流通の発達した長江中流域に近かった。この地域は長江下流域の手工業製品と対応して穀物生産の商品化という分業化が進み、経済の動脈を構成していた。政治的には西北は漢水沿いに承天・襄陽、西南は武昌、東方は副都・南京を視野に入れることができた。

崇禎12年から13年にかけて、北方から清軍が長城を超えて山東省に侵入し、内地では明軍の総帥楊嗣昌を軸に流賊との死闘が繰り返されていた。李自成は手痛い打撃を被り陝西山中に避難し、楊嗣昌は再蜂起した張献忠を四川に追い込んだ。この間、老回回等の革左五営は明軍と戦いながら流動し、この大別山区に戻る行動を繰り返していた。かつて窮地に陥った李自成、張献忠もこの地域に到り、革左五営の援助をうけた(『明史紀事本末』巻75)。中原の東に位置する大別山区を拠点にした革左五営の存在は明にとってやっかいな存在になっていた。湖広巡撫が緊急に対処しなければならないのは曹操、張献忠でなく革里眼、左金王であると、湖広巡按の汪承詔が指摘している(崇禎13年9月。「兵部行〈兵科抄出湖広巡按汪承詔題〉稿」『明清史料』乙・九)。

崇禎13年末から14年にかけて再起した李自成は河南西部に入り、洛陽を占拠し、封建されていた福王を殺害後都市を占拠し、その支配を継続するために自前の官僚(「偽官」)を置くようになった。従来明の軍事力が優勢な時期は都市を一時的に占拠しても、物資等の補給が終わると直ちに流動していたが、その方針に大きな変化が生じた。一方の張献忠は楊嗣昌の集中攻撃を受けていたが、隙をついて14年2月、襄陽に潜入し襄王を殺害した。立て続けに皇帝・皇太子につぐ親王(皇太子を除く皇帝の子息、明では地方に封建)が2人殺されて、宰相兼現地軍事司令官であった楊嗣昌は責任をとり自害した。その後中原の諸都市は張献忠と袂を分かった羅汝才と李自成軍により陥落し、そこに任命された文武の官(偽官)が派遣された(6)。

やがて中原の戦略的大都市開封攻防戦が崇禎14(1641)年から15年にかけて行われ、9月黄河の決壊で開封は水没する。開封をめぐる戦いは従来の流賊の戦術、武装力を保持した各掌盤子の判断で自由に流動・連合して戦う方法から変化し、張献忠を除き各掌盤子は李自成の統一指揮下で組織的に戦う必要が生じた。

最後に、李自成による革左五営の解体と治世王による方向選択について触れておこう。崇禎16年1月、李自成は湖北の襄陽を襄京と改め、かつて張献忠に殺害された襄王の宮殿を居城とした。後の大順政権の第一段階である。陥落させた中原の諸都市を、特に武官とその武装力を派遣して統一支配するためには、大別山区に拠る革左五営や陝西出身でない唯一の有力掌盤子袁時中(7)の支配する地盤と彼らの武装力を統一指揮下に編成する必要があった。革左五営は羅汝才とともに李自成の指揮下にはいったものの、その中心にいた一人、革里眼は自身の武装力の保持と集団の維持に固執し、李自成の盟友となった流賊的志向を持つ羅汝才とも親しかった。李自成はこの2人に警戒心を抱き、以後の政権拡大および李自成指揮下の武装力再編成のため、2人の排除を決断する。崇禎16年3月から4月にかけて、革里眼を宴席に呼び出して殺し、ついで明の左良玉に通じているとの名目により羅汝才の寝込みを襲って殺害した。この事件は革左五営に大混乱をもたらした。50万の兵力を有するといわれた曹操(羅汝才)軍の混乱は激しく、多くが明軍に投降したものの、曹操側近の趙応元は李自成に投じ、その混乱を収拾している。やはり軍事力の保持を希望していた革左五営の掌盤子老回回は、李自成の指令に従い確保した諸都市を防衛するために設けられた増置営の一つ、湖南の岳州府澧州守備を担当した。

本項の治世王(劉希堯)はこの事態に、盟友の争世王(賀錦)とともにむしろ積極的に李自成軍に加わっていたようである。2人ともに武官の位、第2位の制将軍として、李自成本営に置かれた。

治世王を含む革左五営各組織にはいくつかの特徴が指摘できる。その一つに流動地域の人材を幹部に抜擢していることである。掌盤子老回回の場合、崇禎15(1642)年11月、明軍の捕捉者105名中に彼の幹部(「老管隊」)5名が含まれていたが、彼らの出身地は山東、密雲(河北順天府)、北京、河南であった。同様に治世王の幹部(「小管隊」)には蘄水(湖北黄州府)、黄梅県(同左)、山東等彼らの活動範囲内の出身者が散見する。

治世王自身は崇禎初期、陝西でともに明軍から脱走した混世王(武自強、本項混世王2、武自強)と反乱に参加していた。その後革左五営の一員となり、崇禎15年11月、治世王は盟友争世王と共に河南南陽府汝州東部を根城にした地方土賊白七等5千人を吸収し、争世王の承認のもと、この武装力を基盤に治世王配下の幹部であった悪虎枉(王)を掌盤子として新たに独立(「新営」)させた(「兵科抄出湖広巡撫宋一鶴題本」『明清史料』乙・十)。

【註】

(1)高島俊男「水滸伝人物事典」1999、講談社。

(2)真武神は民間信仰とかかわる人気者の妖怪的英雄(佐竹康彦『梁山泊』中央公論社、1992、第六章)である。

(3)呉殳『懐陵流寇始終録』巻1、6。『明史』巻309。

(4)孫祚民「明末大別山区“革左五営”農民起義軍的抗明闘争」(『中国農民戦争問題論叢』人民出版社、1982)。

(5)五掌盤子全員の本名を記しているのは呉偉業『綏寇紀略』巻9、『罪惟録』巻31、『甲申伝信録』巻6等で、左金王(蘭養成)・争世王(賀錦)・治世王(劉希堯)とあり、『明史』巻309や『爝火録』巻1等と異なる。『明史』では治世王がなく乱世王(蘭養成)とし、左金王(賀錦)・争世王(劉希堯)とする。本稿では『綏寇紀略』『罪惟録』等に従い、治世王の本名を劉希堯とした。なお劉希堯のあだなを争世王と記す史料(『明史』巻309、『爝火録』巻1等)もある。

(6)佐藤文俊「大順地方政権の研究」(拙著『明末農民反乱の研究』研文出版、 1985。第一章三節)。

(7)「袁時中の乱について」(前註6、拙著第一章二節)

(さとう・ふみとし 元筑波大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。