|

■「ピンポン外交」とは

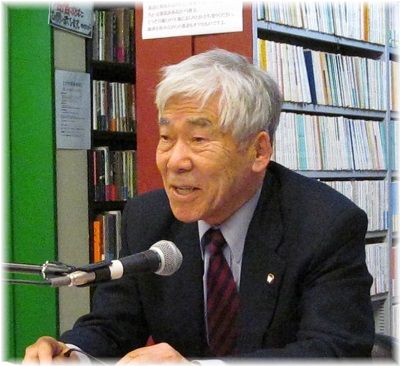

この日、ワインレッドと紺のストライプ柄のネクタイに、ネイビーブルーの背広を合わせて、颯爽と現れた森武さん。

御年84歳というが、青年のころは日本軟式卓球選手権大会(シングルス)で優勝したことのあるトップアスリート。現在は早稲田大学名誉教授として、社会人向けの生涯スポーツ講座を受け持つ現役の教育者である。だからだろう、そのお姿は年齢を感じさせない若々しさに満ちていた。

講演のテーマは「『ピンポン外交』交渉秘話」。ピンポン外交と一言でいっても、今の若い世代にはそれこそ「ピン」とこないかもしれない。

森さんの新著『ピンポン外交の軌跡』には、当時の『現代用語の基礎知識』(自由国民社発行)「世界政治用語」からの引用として、こう記されている。

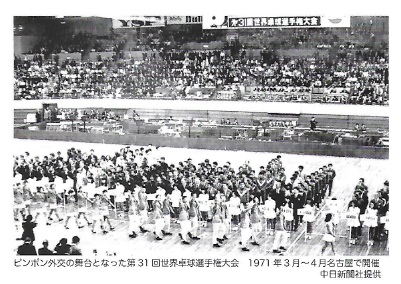

「名古屋において開催された第31回世界卓球選手権大会に参加するために、四年半ぶりに中国選手団が来日、大会後も各地で親善試合を行った。この滞在のあいだ、選手団首脳、とくに副団長の王暁雲は、労働者はもちろんのこと、一部財界人など各層の代表者と精力的に会談し、日中交流の将来にたいして大きな期待をいだかせた。そして、最も大きな成果は、この大会に参加していたアメリカ卓球チームとアメリカ人記者団が中国を友好訪問することを認められ、中米関係にとって新しいページが開かれた。いわば卓球(ピンポン)が効果的な外交の道具として使われたために、こう呼ばれた」

|

|

■10年前からの交流が基盤に

しかし森さんによれば、日中ピンポン外交は何も1971年の名古屋世界大会に始まるわけではないという。

56年の東京世界大会(第23回世界卓球選手権大会)のこと。建国間もない中国が申し込みギリギリで参加したが、それは「卓球こそが中国の国際復帰をうながす有効な手段だと考えた、周恩来さんの英断だったようです」(森さん)。

61年には、北京世界大会(第26回世界卓球選手権大会)が開催される。岸信介内閣のもとで、60年には日米安保条約が改定されるなど、国交のない日本と中国には外交上のギクシャクが続いていたが、中国側は日本の報道機関7社の入国を認め、それが大々的な中国報道につながった。

これを機に、中国側から周恩来首相の発想もあって「世界大会のない年に(隔年で)日中交歓卓球大会を相互開催しよう」という提案があり、翌62年から直ちにスタート。日中交歓大会は60年代においては62年、64年、66年と3回にわたり、それぞれの国で盛大に開催されることになる(※)。国交がなく、日本で反中ムードが根強かった時代のこと、大会開催にあたっては「日中関係団体の日中文化交流協会や東京華僑総会にずいぶん世話になりました」と森さんは振り返る。 これを機に、中国側から周恩来首相の発想もあって「世界大会のない年に(隔年で)日中交歓卓球大会を相互開催しよう」という提案があり、翌62年から直ちにスタート。日中交歓大会は60年代においては62年、64年、66年と3回にわたり、それぞれの国で盛大に開催されることになる(※)。国交がなく、日本で反中ムードが根強かった時代のこと、大会開催にあたっては「日中関係団体の日中文化交流協会や東京華僑総会にずいぶん世話になりました」と森さんは振り返る。

(※)日中交歓卓球大会はその後、文化大革命(文革)時期の中断をはさみ、79年まで頻繁に開催。のちに「友好都市交流」の形に変えて行われている。

要するに、卓球競技においては国交正常化(72年)の10年前から日中の交流がスタートしていた。「その長年の実績が、名古屋でピンポン外交(71年)が実現する下地になり、基盤になったことを忘れてはならないでしょう」(森さん)

60年代初頭の卓球交流が引き金となり、スケート、バレーボール、ハンドボール、バスケットボール、レスリングなどの日中スポーツ交流が動き出した。その流れは60年代半ばまで文化、経済、貿易関係の各分野にも広がりを見せ、やがて日中国交正常化という大きなうねりを生み出すのである。

ちなみに森さんの初訪中は62年。第1回日中交歓大会に日本選手団の監督として参加した時であった。

「北京で、穴が開いたからと捨てた靴下が、次の都市・天津でクリーニングされて届いたことがありました。料理にしても、食べ切れないほど出てくる。もったいないので食べるとまた出てくる。そのように非常に優遇され、歓待を受けた時代でした」

卓球の相互交流が続き、森さんは66年にも監督として訪中するはずだったが、早稲田大の仕事の関係でやむなく辞退。「中国では文革が表面化したころでした。その実態をこの目で見る機会を逃したことが、いまだに残念に思われます……」。日本の卓球界をリードする1人として、人一倍の責任感や探究心がかきたてられたのかもしれない。

その後、67年から70年までは文革の影響で、中国との卓球交流は途絶えることになる。

|

|

■交渉行き詰まった「魔の3日間」

1971年春に名古屋で世界卓球選手権大会が開催されることになり、日本卓球協会会長・アジア卓球連盟会長を務めていた後藤鉀二氏(愛知工業大学学長、のちに「ピンポン外交の立役者」として知られる)はどうしても大会を成功させなければならない宿命にあった。

その理由は、世界最強レベルの中国の大会復帰が必要であり、文革後の中国への関心から中国人気を高め、入場料の増収にもつなげることであったという(『ピンポン外交の軌跡』)。

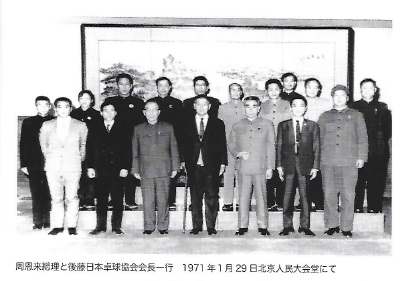

そこで中国に参加要請をするため同年1月、後藤氏と村岡久平氏(日中文化交流協会事務局次長)、小田悠祐秘書、森氏の一行4人が香港経由で北京入りした。後藤氏からは中国側に、中国チームの参加要請をするとともに、大会主催者・国際卓球連盟(ITTF)からの勧告(アジア卓球連盟からの台湾除名)に従って行動を起こすこと、そしてこの交流をもとに日中国交正常化につなげる橋渡しができれば、という意向を伝えた。

会談に際しては、「台湾が中国の一部である」ことについての記述を会談紀要に盛り込みたい中国側(中国卓球協会、中国人民対外友好協会)と、それを避けたい日本側とで交渉が行き詰まり、後藤氏が「もう帰るか」とあきらめの声を漏らすほどの緊迫感があったという。

森さん自身も「この紀要がもとになり、後藤会長の進退に影響したら大変だ」と、直後のアジア連盟総会で「台湾除名」が認められ無事に終了するまで「私が北京に残りましょう」と強気に出た場面もあった。

結果として紀要では、中国側は日本側の提案をのんで「台湾」という文字を除き、国交正常化への条件である「政治三原則を認める」ことで双方が合意した。政治三原則とは、①中国敵視の政策はとらない ②“2つの中国”をつくりだす陰謀に加わらない ③日中両国の関係正常化を妨げない――という3つの原則だ。

「会談紀要の作成は、実に難産しました。のちに私は『魔の3日間』と表現したこともあるほどです」と森さんは苦笑する。

交渉が合意に達したその晩(1月29日)は、人民大会堂で周恩来首相による会見の場が設けられ、日本側は周首相の卓球に精通した一面を垣間見つつ、ともに和やかなひとときを過ごしたという。

実はこの「魔の3日間」が決着したのは、舞台裏で周恩来首相からの“助け舟”があったからのようだ。 実はこの「魔の3日間」が決着したのは、舞台裏で周恩来首相からの“助け舟”があったからのようだ。

周首相は行き詰まりを打開するため、中国側関係者に「実質を見るべきだ。形式的論争はやめたまえ。日本卓球協会の会長に難題を吹っかけるな。後藤先生はすでに中日関係政治三原則を書き込んでいるではないか」(要旨)と説き伏せていた。

森さんはあとになって、そのことを中国人ジャーナリスト、銭江氏の著書『米中外交秘録 ピンポン外交始末記』(1988年、東方書店)で知ったという。

「それまではね、『私が北京に残る』と見得を切ったから、交渉が成立したのかと思っていた。『俺の手柄だ』ぐらいの自信を持っていたんですが、まさに知らぬが仏でした(笑)」

さすがは周恩来首相の巧みな外交戦術であったと、森さんは改めて感心しきりの様子だった。

|

|

■今に生きるピンポン外交

こうして森さんたちの大変な苦労もあって、名古屋世界大会は大成功のうちに幕を閉じた。しかもこの大会を通じて米中選手団が接触し、「中国を訪問したい」というアメリカチームの希望を、中国側が大会最終日に受け入れて急きょ北京に招待することなる。最終決断を下したのは毛沢東主席だったという。

名古屋から始まった米中ピンポン交流のもとで、アメリカと中国が外交交渉を加速させたのは先に述べた通りである。

ところで森さんは、ピンポン外交の定義を、次の3つに分類している。

(1)最も狭い定義――71年の名古屋世界大会で、アメリカチームが訪中するにいたった米中交流が行われたこと。アメリカや中国で「ピンポン外交」とは、主にこの時の米中交流のことを指している。

(2)一般的な定義――71年の名古屋世界大会で、米中交流に加え、日中国交正常化につながる日中交流が行われたこと。

(3)より広い定義――71年の名古屋世界大会での一連の外交を含め、卓球を通じてスポーツ交流や外交が行われること。

例えば、名古屋以前に開かれていた日中交歓大会や、中国と台湾の対戦(AAA大会、71年)、韓国と北朝鮮との統一チーム(千葉世界大会、91年)、イスラエルとパレスチナのダブルスなど、幅広い卓球交流を指す。

この(3)は森さんの持論だという。

「実は私が卓球に魅力を感じる理由は、ここにあります。尊敬するITTF初代会長の英国貴族アイボア・モンタギューさん(在任1926-1967年)は、世界選手権の時に『ダブルスを組んで半端になる選手が出たら、他国の選手と組んで出場してもよろしい』とした寛容な思想の持ち主でした(※)。卓球は勝敗をつける競技でもあるが、和やかでファミリー的なゲームでもあると。そもそもピンポン(ping-pong)は、イギリス発祥の言葉であり競技。ピンポンという音に、互いの立場を尊重するという意味が込められているのです」

(※)卓球は、ITTF2代目会長ロイ・エバンズ氏の時代に、88年ソウル五輪より、五輪種目加入を実現。オリンピックでは他国・地域の選手と組んで出場することはできない。

「ですから、過去にも卓球は『ピンポン外交』をしやすい背景があったと言える。しかもスポーツは(国境を超えて)同じルールのもとで戦うでしょう。政治でできない部分を、スポーツはやり得る要素があるのです。現在、選手の賭博問題とか東京五輪をめぐる様々な問題がありますが、スポーツはもう一度、原点である“世界平和”に立ち返り、それによってみんなが仲良くする基礎が作れたらいいな、と思います」

名古屋世界大会の舞台となった愛知県体育館の一角には2015年5月、ピンポン外交の歴史的意義を顕彰し、世界の平和と友好を願う「ピンポン外交記念モニュメント」が設けられたという。 名古屋世界大会の舞台となった愛知県体育館の一角には2015年5月、ピンポン外交の歴史的意義を顕彰し、世界の平和と友好を願う「ピンポン外交記念モニュメント」が設けられたという。

『ピンポン外交の軌跡』に解説を寄せた川村範行氏(名古屋外国語大学特任教授、元中日新聞・東京新聞論説委員)は、最後にこう記している。

「現代においても、国際関係の潮流を巨視的に捉え、進むべき道を戦略的に構想し、その実現のために外交や民間の有効な手段を活用しつつ取り組んでいくことの重要性が改めて求められている……」

日中関係はなおも全面的に改善が進んでいるとはいえないが、こうした折に今一度、「小さなピンポン球が大きな地球を動かす」――小異を捨てて大同についたピンポン外交の意義や教訓を見つめ直すことが求められているのではないか。

ピンポン外交の軌跡に学ぶところは大きい。

|

|

◆ 森 武(もり・たけし)さん

1932年、山形県生まれ。早稲田大学卒業。在学中は卓球部主将として活躍。1956年度日本軟式卓球選手権大会シングルス優勝。 1932年、山形県生まれ。早稲田大学卒業。在学中は卓球部主将として活躍。1956年度日本軟式卓球選手権大会シングルス優勝。

1979年、第35回世界卓球選手権大会男子監督。1981年、第36回世界卓球選手権大会総監督。その他、アジア卓球選手権大会など多くの国際大会で総監督、監督を務める。

1987~93年、国際卓球連盟ランキング委員会委員、副委員長。1987~91年、財団法人日本卓球協会専務理事。1992~95年、財団法人日本卓球協会副会長。1994~2009年、東京都卓球連盟会長。

早稲田大学名誉教授。日本卓球協会名誉顧問。東京都卓球連盟名誉会長。

◆ ピンポン外交の関連図書

○『ピンポン外交の軌跡―東京、北京、そして名古屋―』

森武・著、川村範行・解説、ゆいぽおと

○『米中外交秘録 ピンポン外交始末記』 (品切)

銭江・著、神崎勇夫・訳、東方書店

○『キッシンジャー回想録 中国(上)』

ヘンリー・A.キッシンジャー著、 塚越敏彦ほか訳、岩波書店

○『私は中国の指導者の通訳だった――中日外交 最後の証言』

周斌・著、加藤千洋ほか訳、岩波書店

○『ピンポン外交の陰にいたスパイ』

ニコラス・グリフィン著、五十嵐加奈子・訳、柏書房……ほか

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |