| |

|

|

| 東京便り―中国図書情報 第21回 . |

|

【Interview この人に聞く】

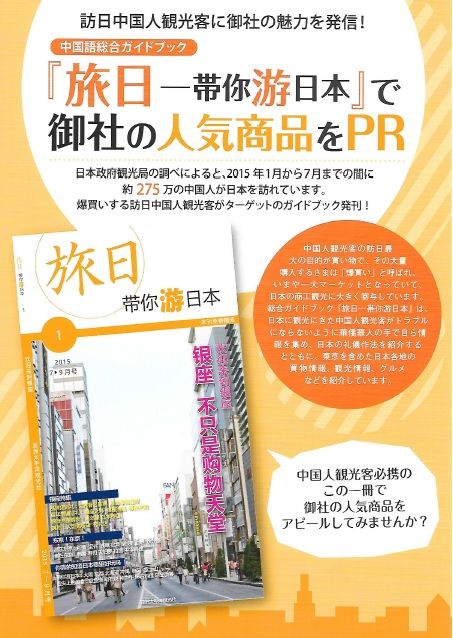

中国人観光客向けの季刊フリーマガジン 『旅日』を創刊、発行人の劉莉生さん |

| |

■中国人客に等身大の日本を、観光の視点で伝えたい! |

| |

|

|

|

|

2020年の東京オリンピック開催を控え、日本政府は外国人客誘致を積極的に進めている。政府観光局によれば、中国人訪日客は2014年に前年比83.3%増の約241万人と急増。続く2015年上半期には約217万人を記録し、前年の倍に近いペースで増加している。

中国人客が大量に買い物をするさまは「爆買い」と呼ばれ、今や1つの社会現象と化したばかりか、日本の商工観光にも大きく寄与しているといわれている。

こうしたなか、中国人観光客に日本の観光、ショッピング、グルメの最新情報を紹介するとともに、日本の習慣やしきたりを伝え、マナー向上を呼びかける日本観光ガイドブック『旅日』(中国語)がこのほど、日本で創刊された。

在日の華僑・華人自らが編集制作を手がけるオールカラー、コンパクトサイズのおしゃれで便利な季刊フリーマガジン。その第1号(2015年7~9月号)1万部は、創刊間もなく配布部数が足りなくなるほどの好評を博しているという。

『旅日』創刊の経緯やその特徴、今後の展開などについて、発行元の(株)アジア太平洋観光社(東京・銀座)の代表取締役社長、劉莉生さんにお話をうかがった。

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

――中国人観光客向けに日本観光ガイドブック『旅日』を作られたキッカケは?

劉莉生さん: 私はもともと中国の華僑向け通信社「中国新聞社」の記者でした。2000年まで5年ほど、東京支局長として日本に駐在したこともあります。

その後2008年から、中国新聞社の大先輩が香港に設立した民営出版社「中国旅遊出版社」に招かれて副編集長に就任、中国観光を紹介する雑誌や書籍の編集制作に携わりました。

その大先輩である中国旅遊出版社の王苗副社長兼編集長と、日本人パートナーとともに日本に外資系民間企業「(株)アジア太平洋観光社」を設立したのが2014年春のことです。通信社の記者を経て、観光ガイドの編集制作を多数手がけたキャリアを生かして、私のできる事業をさらに拡大発展させたいと思ったことが始まりでした。

私自身は同年末に来日し、事業の柱の1つとして取り組んでいるのが『旅日』の刊行というわけです。

|

| |

|

|

| |

|

――2014年といえば、日本政府による中国人へのビザ発給要件の緩和(2015年1月運用)や円安なども手伝って、訪日中国人客が急増した年でもあります。

劉さん: 『旅日』の創刊は、この中国人観光客のブームが後押しした、といっても過言ではありません。

実は、弊社の設立前後から1年ほどをかけて、中国のメッセンジャーアプリ「微信」(WeChat)を使った市場調査を進めました。微信は現在、月間アクティブユーザーが5億人超を数え、中国でトップ級のシェアをほこるSNSです。

すると微信上では、以前にはなかったような最新の日本観光情報が飛び交っているのがわかりました。

日本旅行を経験した中国人や、日本でインバウンド業務にかかわる華僑・華人らが積極的に発信していて、例えば「日本の医療観光はすばらしい」と設備や対応のすぐれた受け入れ可能な病院を紹介したり、「爆買い」商品としても話題になったトイレの温水洗浄便座は「どこで買えばいいか、どんなブランドがいいか、値段はいくらか」といった生の情報を流したり……。

彼らによる日本の“売れ筋商品ランキング”もいろいろと出回っていました。温水洗浄便座や赤ちゃんの紙おむつ、粉ミルク、化粧品などの人気ブランドのランキングです。

こうして私は中国人の“口コミ”の影響力に感心するとともに、『旅日』の(読者市場の)需要はある、また日本の観光地、メーカー、百貨店といった受け入れ市場の需要もあると確信し、『旅日』創刊にふみきりました。

|

| |

|

|

|

|

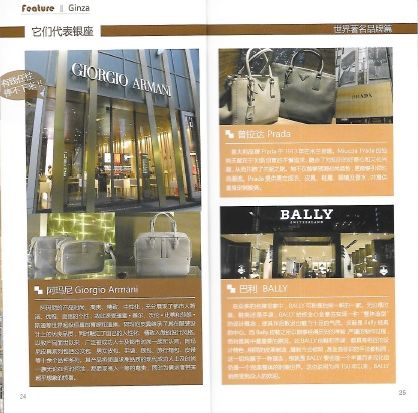

――満を持しての創刊となったわけですね。記念すべき第1号は、「銀座 ショッピング天国にとどまらない」と題して、東京・銀座を特集されました。

特集ページを開くと、ディオール、グッチ、プラダ、バーバリーなど海外ブランドショップの紹介のほか、木村屋、銀座千疋屋、鳩居堂、伊東屋といった老舗、歌舞伎座をはじめとする劇場、画廊、書店、また中国人客に人気の大型免税店・ラオックス、ドラッグストアのマツモトキヨシといった銀座を代表するショップや施設が、美しいカラー写真とともに紹介されています。

劉さん: 中国人観光客の訪日最大の目的はショッピングといわれ、なかでも銀座は人気のショッピング街の1つ。現在も銀座のメインストリート・中央通りを歩くと、行き交う人々から中国語が聞こえてきます。

それで、創刊号の特集はやはり銀座にしようと思いました。

今回は誌面の都合で銀座のあらましや主なショップの紹介にとどまりましたが、銀座は非常におもしろいところ。大通りから一歩奥に入ると、路地裏にも名店が軒を連ねています。こうした銀座の古い伝統文化についても、いずれ紹介したい。中国人客のために、商品情報だけでなく、日本の良さについて正しく、多角的に伝えたいと思っています。

|

| |

|

|

|

|

|

――巻頭ページには、日本での「礼儀」(マナー)や「購物須知」(ショッピングの心得)がきめ細かく記されています。

マナーでは、電車の乗り方から、携帯電話の使い方、エスカレーターの利用法(通常、自分の前にいる人とは踏み板を空けて乗る。一定の距離を保ち、誤解を防ぐ)まで。

ショッピングの心得では、日本の最新「税金払い戻し」制度(短期外国人客向け)から、免税店、中国の銀行・クレジットカード「銀聯カード」が使える店、日本のショップではふつう難しい「値切り」の秘訣まで。

日本でのマナーや習慣に慣れない中国人客に対して、在日中国人ならではの細やかな視点で、丁寧なアドバイスがなされていると思いました。

劉さん: 日本で日中文化交流の季刊誌『和華』を自費出版した編集長の孫秀蓮さんを弊社に迎え、彼女をはじめ若いスタッフたちに編集制作を担当してもらっています。マナー向上を呼びかける内容は今後ももっと充実させていきたいし、ほかの面でも若い人によるフレッシュな視点を誌面に生かしてもらいたい。

本誌のコンセプトは、日本の良さ、美しさ、中国人にとって憧れる日本の文化、日本に見られる中国の文化など、これまで中国人向けにあまり紹介されてこなかった事物や事象を伝えること。

日本に見られる中国の文化としては創刊号で、法政大学の王敏教授に「日本で大禹の足跡を探す」と題する貴重な記事を書いていただきました。

大禹(禹=う)は、中国古代の伝説的な帝で、夏王朝の創始者。黄河の治水にあたったことでも知られています。この大禹は、古くから日本人にも「治水神」として崇められ、王敏教授によれば、日本各地に残された大禹の記念碑は91カ所にも上るとか。ここでは群馬県の尾瀬、京都市の仲源寺などに残る記念碑を取り上げています。

こうした“知られざる日中関係史、交流史”をこれからも掘り起こしていきたい。第2号では中国から伝わった仏教文化を今に伝える京都の黄檗山萬福寺を紹介します。私自身が先日、取材をしてきました。どうぞお楽しみに!(笑)

|

| |

|

|

|

|

|

――日中両国の政治外交関係はここ数年、尖閣諸島(中国名・釣魚島)をめぐる対立などで「過去最悪」といわれる厳しい状況に陥りました。昨年11月に続いて今年4月にも日中首脳会談が行われましたが、今年は歴史認識が鋭く問われた戦後70年の節目の年でもあり、両国関係はすっかり回復したとは言いがたい状況です。

こうしたなかにあって、日中の観光交流事業を進める会社を立ち上げ、『旅日』を創刊した劉さんの“思い”とは?

劉さん: 実は、今の(日中関係の)状況は、とても不幸な時期にあると思います。私が若いころ、とくに1980年代にドラマや映画で見た日本はいずれも美しく、いいイメージしかありませんでした。女子バレーボールの青春ドラマ「燃えろアタック」(中国語題「排球女将」)、高倉健さん主演の映画「君よ憤怒の河を渉れ」(中国語題「追捕」)、山口百恵さん主演のドラマ「赤い疑惑」(中国語題「血疑」)などによるものです。

でも今は、こうした作品が中国で公開・放送されることはあまりありません。

中国は、改革開放後30年余りで「日本に追いつけ・追い越せ」とばかりに経済発展してきました。でも日本との交流は、いまだにほんの一部でしか行われていないように思います。近年は多くの中国人が訪日していますが、観光ビザの取得制限により、来日できるのは一部都市の富裕層のみだからです。

それでも日中関係が厳しいなかにあって、幸いにもダメージを受けなかった分野は、民間交流、観光交流です。

習近平主席も「中日友好の土台は民間にある。中国政府は両国の民間交流を支援する」と民間交流の重要性を訴えています(2015年5月23日、北京で開催の中日友好交流大会での重要談話)。

こうした好機をとらえて、私はぜひ『旅日』や会社の事業を通じて、等身大の日本を中国に伝えたい。観光も一般的な観光だけでなく、中国で需要がある医療サービス、介護人材教育、漫画アニメ交流の観光など、多方面にわたって発信し展開したい。このような活動から、中国人にいまだ根強いいわゆる“反日イメージ”に、多少なりとも変化をもたらすことができたら、と考えています。

|

| |

|

|

| |

|

――お話にも何度か出ましたが、劉さんにとって、中国人にあまり知られていないという「日本(日本人)の良さ」とは?

劉さん: 日本の良さはいろいろあって、とても一言では言い表せません(笑)。

1つめは、日本人の(他人への)やさしさ、親切心でしょうか。

90年代に福建省の華僑大学で日本語を学んだ時、年配の日本人教師、永島寛延先生には公私にわたりとてもお世話になりました。その後、私が研修留学で訪日した際には、地元の長崎からわざわざ上京して会いに来てくださったのです。こうした日本人の心からのやさしさには感動します。永島先生はもう高齢になられましたが、機会を見つけてまた長崎に会いに行きたいと思います。

2つめは、保護されているもののすばらしさ。中国では開発のために失われてしまったような自然の美しさはもちろん、1000年を超える建築物が今も大事に保護されています。

3つめは、日本人の「おもてなし」の心。中国人の目から見ると、教養が高い、教育レベルが高いと映ります。

4つめは、秩序を守り、譲り合う国民性。人口大国の中国は競争が激しくて、譲り合ったら生き残れないという厳しい側面があるからです。

まだまだほかにもありますが……(笑)。

私はいま十数年ぶりに日本に暮らし、弊社の事業に対しても、多くの方から温かなご支援をいただいている。「感動の毎日」を実感しているのです。

|

| |

|

|

|

|

――今後の抱負は?

劉さん: 『旅日』をはじめ、3つの雑誌を出していきます。

第1の『旅日』は、日本発のメディアとしてはまだ知られていませんが、今後は広告や部数を増やして知名度を上げていきたい。

第2は、編集の孫秀蓮さんが手がける季刊誌『和華』で、弊社はこのたび『和華』の発行元となりました。

第3は、『旅日』の姉妹版ともいえますが、日本人読者向けにリアルな中国を伝える季刊誌『CKRM 中華浪漫』を10月に創刊します。中国の歴史や文化、観光、ビジネス、ライフスタイルなどを、現地取材によるリアルな写真と記事で紹介します。弊社が編集制作し、趣味の雑誌やムックの発行で知られる(株)内外出版社(本社:東京・台東区)が販売元となります。

このほか弊社は、日本各地での写真展や中華伝統芸能公演といったさまざまな日中交流イベントも企画し開催しています。

これからもアジア太平洋観光社発の雑誌やイベントに、どうかご期待ください!

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

【プロフィール】 【プロフィール】

劉莉生(りゅう・りせい/リュウ・リーション)

1968年、福建省福清市生まれ。89年、アモイ大学(漢語言文学)卒業後、華僑向けの通信社である「中国新聞社」に入社し、同省福建支局(福州市)に勤務。91年から1年半ほど、社の派遣で同省泉州市にある華僑大学で日本語を学ぶ。

93~95年、日本の立教大学(社会学)、東京大学(新聞学)に研究生として研修留学。一時帰国を経て、1995~2000年、中国新聞社東京支局長として日本に駐在。

帰国後、北京の本社で写真提供サービスのウェブサイト「中国新聞図片網」(中国新聞写真網、CNSphoto )の立ち上げと運営を担当する。この間、北京の中国人民大学大学院(デザイン芸術学)で修士号を取得。

2008年、香港の民営出版社「中国旅遊出版社」の副編集長に就任。中国観光を紹介する雑誌や書籍の編集制作に携わる。

2014年春、中国旅遊出版社の王苗副社長兼編集長と日本人パートナーとともに、日本に外資系の民間企業「(株)アジア太平洋観光社」を設立。同年末に来日し、同社の代表取締役社長として、日本観光ガイドブック『旅日』などを発行するほか、各種の日中交流イベントを開催している。

■ 季刊フリーマガジン『旅日』は、日本にある中国系旅行社や華僑華人団体・レストラン、北京の在中国日本大使館などで配布中。本誌を直接ご希望の方は、(株)アジア太平洋観光社までご連絡ください。原則として送料は着払いとなります。

(株)アジア太平洋観光社

〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル6F

TEL:03-6228-5659

FAX:03-6228-5994

E-Mail:info@visitasia.co.jp

※ ホームページは制作中

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

小林さゆり

東京在住のライター、翻訳者。北京に約13年間滞在し、2013年に帰国。

著書に『物語北京』(中国・五洲伝播出版社)、訳書に『これが日本人だ!』(バジリコ)、 『在日中国人33人の それでも私たちが日本を好きな理由』(CCCメディアハウス)などがある。

Blog: http://pekin-media.jugem.jp/

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|