琵琶記の挿絵③

運命に翻弄される主人公たちを巧みに描く

瀧本 弘之

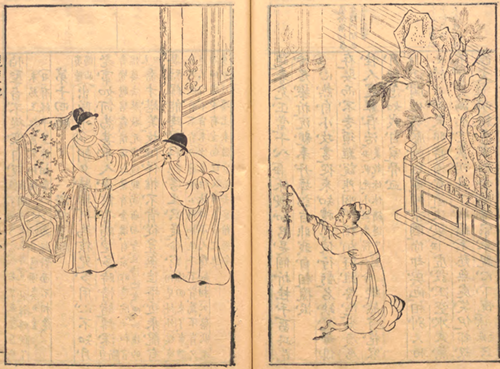

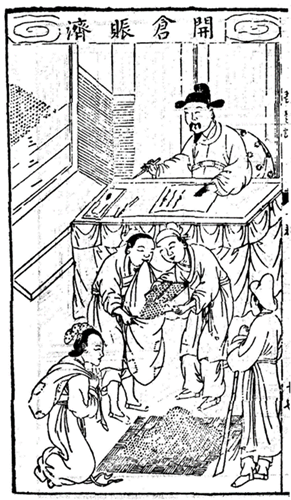

今回も陳大来本琵琶記(内閣文庫蔵)を中心に話を進めていく。前回は科挙に合格した受験生らが、祝賀会に出かける途中までを描いていた。蔡邕は主席合格者(状元)だったのでその後の生活が一変する。豪華な調度品を備えた立派な邸宅に住み、何不自由のない環境に暮らす。おりしも牛丞相のお嬢さんが年頃になったというので、二人に縁談が持ち上がる。丞相の令嬢と蔡状元とは好一対だというのだ。そしてこれは、時の皇帝の御意だ。丞相のほうは妻に死なれてひとり身をかこち、一人娘のことを心配していたので好都合。そこでその大君の聖旨(皇帝の命令)を受けて直ちに「媒婆」を雇い、事を運ばせる。(第十二齣 奉旨招婿)

媒婆(ばいば、メイポ)とは、読んで字のごとく間を取り持つ仲人業者だ。それが、牛丞相の執事と二人で蔡邕の住居にやってきて、盛んに縁談を勧める。いかに丞相の娘が素晴らしいか、この婚姻が幸運か…とあれやこれやでひきさがらない。一方の蔡邕は、自分は妻帯者で故郷には妻と家族がいるとこれを固辞する。

「(図1、帽子の男)それがしは牛丞相の邸の執事にござりまする。これなるは仲人。我ら両人、天子の洪恩かしこみ、丞相が厳命うけ、とりわけ状元さまのため、奥方をお引き合わせに参りました」。

これに対して蔡邕が謡ってかえす。

「余の儀ならねど海山を

千里へだてて骨肉の

いかで捨てなん若き妻

もとより老いしふた親の

鬢には雪のたれたもう」(浜一衛訳『琵琶記』以下同)。

図1は執事と媒婆がしつこく蔡邕に同意を迫っている場面だ。媒婆の手にしている飾り物がよく分からない。同じ場面を別の版本で見てみよう。

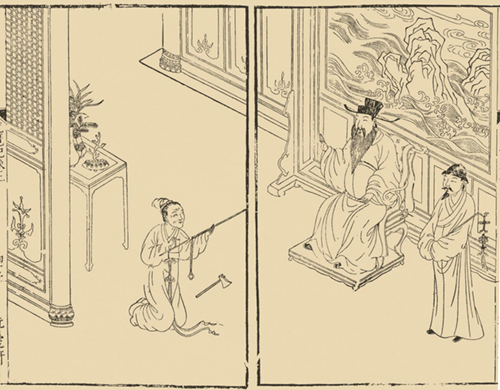

図2は中華再造善本の『琵琶記』(玩虎軒本、ネット公開)の同じテキストに付けられた第十二齣「奉旨招婿」の挿絵だ。これは媒婆が両手で二つのものを持って(一つは床に置いて)、口上を述べている。その対面しているのは牛丞相本人だ。脇に立つのは執事。

牛丞相 これ仲人、手には何を持っているのじゃ

仲人 斧にござりまする。

牛丞相 何にするのじゃ。

仲人 これは仲人の看板でござりまする。

牛丞相 看板とはどういうわけじゃ。

仲人 さればにござります。詩経に「薪をさく これをいかにする、斧にあらざれば能わず。 妻をめとるこれをいかにする、なこうどにあらざれば得ず」とかように申しまするによって、斧を看板にいたしまする。

執事 さようなことは申すまい、釈逆に説法じゃ。

牛丞相 こりゃ、はかりはなににするのじゃ。

執事 お殿さま、これは人ばかりと申しまして、この上のう大事なものにござりまする。仲人をいたしますには、まず新婦と新郎とをはかりまして同じ重さなれば、なかだちいたします。さすればすえずえまでも仲のよい夫婦と相成りまする。軽重がござりますれば、いつかは仲たがいいたしまする。

この絵で疑問が氷解した。帝の御意を受けて丞相の命令で出かけていく仲人(媒婆)の二つの持ち物は斧と天秤、謂わば商売道具である。執事が手にしているのは、どうやら官に就くものの証拠らしい。二人のしつこい誘いを断ったものの、それは聖旨に背くもので認められない。図3は宮内省からの「辞令」で、命令に従うように有難く受けざるを得ない蔡邕が拝礼しているところ。辞職を願うも叶わず、俗人には羨むばかりの境遇にも蔡邕は悲嘆にくれるばかり。宮廷に赴いて入口で黄門に書状を献上する。黄門(宮殿の門の取次係、皇帝に近侍して勅命を伝える職務であった「黄門侍郎」のこと)は折り返し紙に書かれた聖旨を持って戻ってきて、読み上げた。

「……汝まさにその職に従うて固辞するなかれ。その議するところの婚姻がことは、曲げて師相の請いに従いて婚をなすべし。わがこの命をつつしみ、汝の心をゆるやかにせよ。恩を謝せよ」

つまり、辞職など持ってのほか、牛丞相の娘と速やかに婚姻せよということだ。聖旨を高らかに読み上げる黄門の両脇に従う女官のようなものが手にした飾りは、図1の媒婆や図2の執事が手に提げていたものと同じだ。これは官をあらわす一種の飾りなのだろう。

そんななか、都での蔡邕を取り巻くこんなできごとも全く知らない故郷の人々は、未曽有の困難に直面していた。食糧危機、旱魃だ。

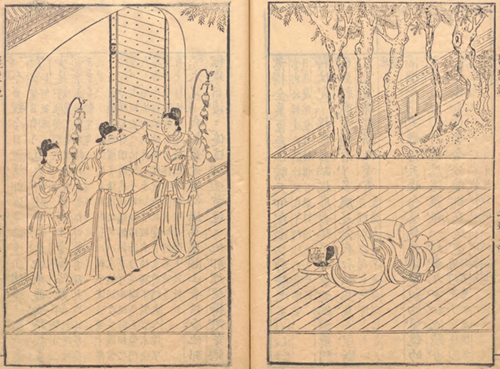

日日食べ物がなくなるなか、両親に隠れて一人で食事する趙五娘。自らは「糠」を食して、両親には見せなかったのを母親は勘ぐって、一人だけ旨いものを食べているに違いないと覗きにくる。そんなことはないと父親が諫めても聞き入れず見ようとするところだ。あにはからんや、その喉にも通らないような糠を食べている健気な姿を見て、母親は自責のあまり卒倒し、やがて亡くなってしまう。

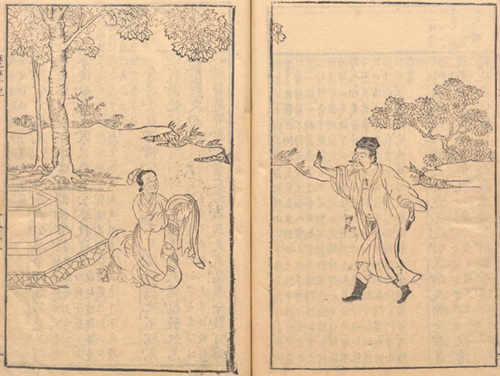

これより前、飢饉の対応策として「義倉」が行われた。義倉とは、官の倉庫を開放して食料を民に施す策のこと。別の版本(金陵富春堂本『琵琶記』、傅惜華編『中国古典文学版画選集』上、上海古籍出版社「開倉賑済」)にその有様が描かれている。左にひざまずいているのが趙五娘で、ずた袋を担いでこれから食料を分けてもらうところだ。こうして食べ物を確保して喜び勇んで帰ろうとした趙五娘を、後から追いかけてくるものがいる。誰かというと、この男、里正という。いわば庄屋のような役目の小役人。

里正(村役人)は、管理する役目の裏でこっそり自分で米を食べていたという不心得者。だが、その述懐するに、「困ったことに相成った。いままで義倉の米を持ち出し、女房子供を養うてはいたなれど、きょうは上役が米倉をしらべ、米を放出して貧民を助けようというに、米一粒もないありさま、というて返済することもなりませぬ。せんかたなければ女房子供を金にかえてもと思いは思えども、つぐないきれませぬ。」

役人の放糧官が到着、ひと悶着あり、里正は米を弁償させられる。そこで里正は趙五娘に声をかけて米を返せといい、趙五娘は着物を捧げて勘弁を乞う。

里正は趙五娘から米を奪い返すと、去っていく。趙五娘は悲しみのあまり井戸に身投げしようとしていると、義理の父親の蔡公が嫁の帰りの遅いのを心配してやってきた。

義倉でようやく手にした米を里正に奪われた顛末を聴き、父が謡う。

「思えば思えばこのわしの

さだめの糸のはかなくて

玉の涙のいつしかに

はてなん命飢死の

そなたに難儀かきょうより

いっそ黄泉路(よみじ)にいそぎたい」

そして今度は義父のほうが近くの井戸に身投げしようとするが、趙五娘に止められる。そこに通りかかったのが隣家の張公だ。張公は、自分のわずかな米を分けてくれるという。

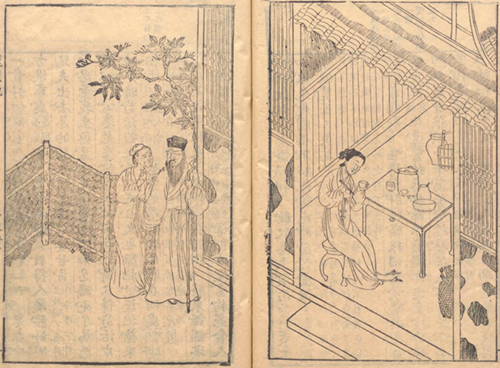

飢饉の続く故郷の話はここまでで、場面は一転して都での婚礼となる。

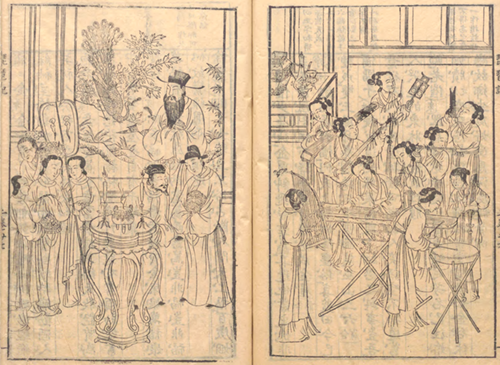

第十九齣は「強就鸞鳳」、蔡邕と牛丞相令嬢の婚礼場面が展開する。

右の頁に十人、左の頁には七人が描かれている大変に豪華な宴会の図だ。右の頁はすべて女官で、楽器を演奏している。左頁にはひときわ大きく描かれたひげの牛丞相が孔雀の屛風の前に立っている。その前の方には、若い男がうなだれている。これこそが新郎の蔡邕だ。横には顎鬚の男が何やら話しかけている。向かって左側には、大きな扇子を支える女官と付き添いの女官その後ろにも召使いの女(老女)が立ち、花嫁の牛氏を囲み、卓上には燭台二つに香炉が薫っている。

「屛風には画く金孔雀

しとねにはほの見ゆ芙蓉のぬいとり

香炉のけむりは嫋々

燭台のあかり吐くなり春の赤

珊瑚のむしろ敷きつめて

真珠のすだれ高くまき

みどりの屛風めぐらせり

げに人間にては宰相府 天上にては神仙宮」

「錦にかこまれ花らんまん

玲瓏たり管絃のしらべ

歓声はわく美室のうち

むらがるは金のかざしの美女

座に列するは三千の貴客

談笑するはすべて王公」

という雅で華やかな婚礼だ。新郎の横にいるのは陰陽先生という婚姻の指揮をつかさどる人物らしい。本来であれば喜色満面に輝くはずの新郎が、どことなく当惑した定まらない雰囲気。版画であるがよく描けている。また恥じらいを隠しつつ嬉しさが抑えきれない花嫁の表情もよく捉えられている。屛風には孔雀が一対描かれているが、一羽は頭だけが見えている(図7)。これは婚姻に相応しい動物の絵で、「雀屛中選」という故事になっている。唐の李淵(高祖)が妻を得た故事で、岳父が屛風に二羽の孔雀を描かせ、その目に二本の矢を的中させたものに娘を嫁がせたという話に基づく(雀屛中選『旧唐書巻五一』「后妃列傳上」)。また孔雀の羽自体が吉祥物で、文人の書斎などで瓶に入れたものが描かれることが多い。

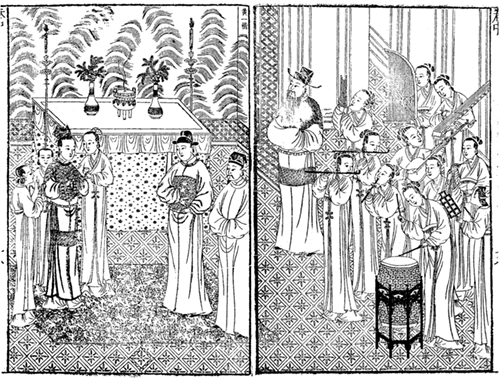

最後に、同じ場面を描いた別の版本を見よう(図8)。これは琵琶記でも『南琵琶記』と称する版本で、日本では静嘉堂文庫に収蔵される。金陵版の陳大来本に対してこれは杭州で刊行されたものだ。人物配置など較べてみると面白い。より精細に彫り上げているが、残念なことに、出来上がったあとで子供のいたずらかもしれないが、人物の目の部分に墨点をのせている場合が多く、徽派の作品の優雅さが減少している。同じ現象は静嘉堂本でも見られたが、他の徽派版本では見かけないので、余りに繊細で優美な版刻に対する一種の「嫉妬」ではないかとも感じてしまう。左頁の右上の端に「黄一楷」と署名があるが、これは杭州の名工である。絨毯の模様から壁紙まで、精細な版刻で埋め尽くすのがこの作品の特色だが、人物の背景にこれだけ版刻を入れるのは並大抵の労力ではできないだろう。

もっとも、金陵の陳大来本『琵琶記』のようなあっさりとした、装飾性が少ない版刻も、それなりに落ち着いた風格で好ましい。どちらを選ぶかは、読者の好みだろう。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。