琵琶記の挿絵②

風格の違いが顕著な版本の挿絵を比較する

瀧本 弘之

前回の琵琶記版本の挿絵についての紹介は、新婚二か月の蔡邕とその妻・趙五娘の別離までだった。

そのシーン(齣・幕)が第六齣(幕)「南浦嘱別」だ(前回参照)。

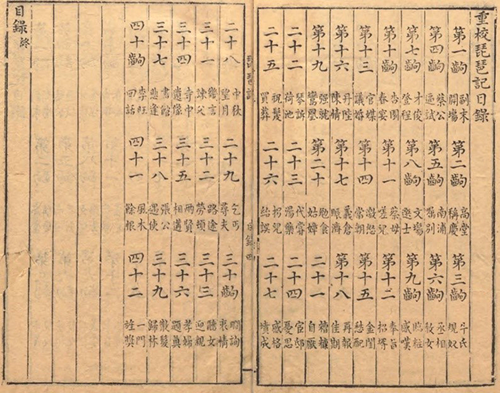

図1は内閣文庫蔵の『重校琵琶記』(陳大来本)の目次だ。この戯曲は全部で四十二齣(幕)もあるが、すべての(齣・幕)に挿絵が備わっているわけではない。と言っても、そういう丁寧な造りの版本もあり、一概に挿絵の数を断定はできないが、金陵または安徽刊本の「玩虎軒本」(中国国家図書館・ネット公開あり)では、基本的にはすべての齣(幕)に一図ずつ計二ページの見開き挿絵が備わっていたようだ(中国国家図書館の版本は、一部の挿絵が削除[切り取り]されているため完本ではない)。現在論じている内閣文庫の陳大来本は、相当数の挿絵があるものの、やはりすべての齣(幕)にあるわけではない。たぶん書肆が必要と考えたものだけを入れたのだろう。陳大来本では前回、第二齣・第三齣・第五齣について紹介した。

■科挙の応募者のあれこれ

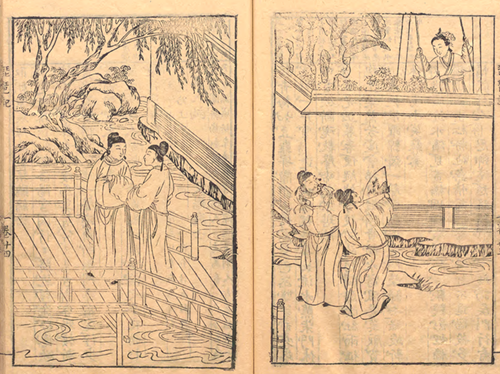

今回は第七齣(幕)「才俊登程」から始まる。

これは都・洛陽で春、科挙の試験が始まり、応募した学生らが試験場まで行く様子のドタバタを喜劇風に描く。試験場に急ぐ受験生たち四人。実際には数百人いたろうが、ここでは代表して四人が描かれている。版本テキストには「かすむ向こうに朱塗りの門」(「朱門」とは富貴なる人の家の門で、日本にもそれをペンネームにした作家がいた)とあり、川の流れの向こうには立派な塀が連なり、この家が高位の人のものらしきことは想像がつく。その庭では若くて美しい女性がブランコに乗っているが、上半身・正面だけ見える。先に行くのは蔡邕と李群玉、後から行く二人の受験生は落得嬉、常白将という。その名前に既に受験の結果が表れていて、後ろの二人は科挙の落第生となる運命だ。落得嬉、常白将はブランコの女性に見とれており、その有様は本文に「ねりべいのうえ ぶらんこに 紅粉の人のあらわるる」「多情なるへいの外の人なやむ」(浜訳『琵琶記』[古典文学全集33、平凡社昭和34年刊]、以下同)とある。一人は扇子を出してあおいでいるが、ほてった自らの頭を冷やしているのか。ブランコは春の風物だが、それに乗る若い女性のひらめく衣装に見とれているのは、科挙受験生としては失格だ。

鞦韆(ぶらんこ)は漢語で、現代中国では「秋千」と書くが、もとの漢字の発音を取っただけで言葉の漢字に意味はない。本来は北方の習俗だったらしいが、時代とともに春の清明節の風物詩になったという。この景色も科挙の試験も、春のものとされているようだ。

(『陳眉公批評琵琶記』広西師範大学出版社2006年刊『日本所蔵稀見中国戯曲文献叢刊第1輯』より)

同じ場面を『陳眉公批評琵琶記』(建陽刊本、図3)で見てみよう。

ここでは人物の数が一人増えている。後ろから書物を担いだ書童が小川の橋を渡るところだ。またブランコをする女性も一人増えた。かれらを隠すように柳の木が大きく描かれてその姿態はよく見えない。後ろからついていく二人、落得嬉、常白将のしぐさはほぼ同じだが、遠近感はより強調されている。また、左の奥には山が見えており、文人画の雰囲気が漂う。柳の枝ぶりも巧みだ。そして題詩「少年紅粉墻頭戯▢鞦韆」があり「倣蔡冲寰筆」とある。この画家・蔡冲寰は金陵方面で活躍していた人物だ。建陽とも関係が深いらしい。ただ「倣」の意味は理解できない。蔡冲寰筆でいいはずだが、弟子が描いたのだろうか。蔡冲寰は、万暦時期の『唐詩画譜』(金陵刊本)や『図絵宗彜』(金陵・杭州ともにあり)などを手掛けている。いずれの版本も日本で翻刻され、いわゆる「絵手本」として江戸時期に広く流通したから、知名度は高くまた画家の蔡氏も日本の文人画家のあいだで知られていただろう。

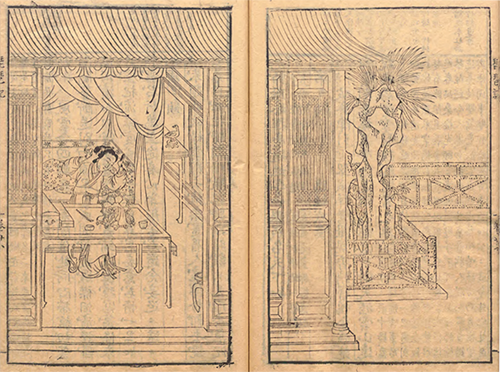

■知らせのない留守宅でひとり悩む

場面は変わって留守宅の趙五娘である(図4)。陳留(河南省開封のあたり、唐代まであった地名)の蔡邕の実家、義理の両親と留守宅をまもる健気な趙五娘である。図は第九齣(幕)「臨粧感嘆」(化粧して驚く)だ。これは里に取り残された趙五娘が鏡に向かって、そのやつれた自らの姿に驚くというところ。都に行った夫からはまったく消息がなく、ただひたすら孝を尽していたうちに、花の顔も衰えを隠せない。今と違って当時の鏡は銅を磨いた貴重品で、箱にしまって大切にされていた。必要な時だけ出して見るものだった。

蔡邕はあまりに慌しかったためか、陳留の留守宅には一言も結果を知らせていない。古代の交通が不便だったことは想像以上で、大陸で郵便制度ができたのは清末以降、それまでは公的な通知などは駅伝の制度があったものの、個人の手紙は人を介するしかなかった。しかも当てにならない。そこら辺は筋の展開と密接に関係しているから、次回に説明したい。

留守宅で鏡に向かっている趙五娘は、「わたくし蔡伯喈に嫁しましてより、わずかにふた月、ともにふた親に仕え、百年のちぎり結はうものを、はからずも父君の厳命にていや応ものう試験におもむかせましたれど、行かれましてよりついぞ便りもなく、あとに残った父母をわたし一人にてお世話申しておりまするなれど、ひとつには主人の名をなさせたく、また二つには妻の道をつくしたく、心力をつくして、明夕孝養にはげんでおりまする。」という有様。「朱顔はもとのごとならず。黒髪は梳くもものうし」とやつれ嘆いている。

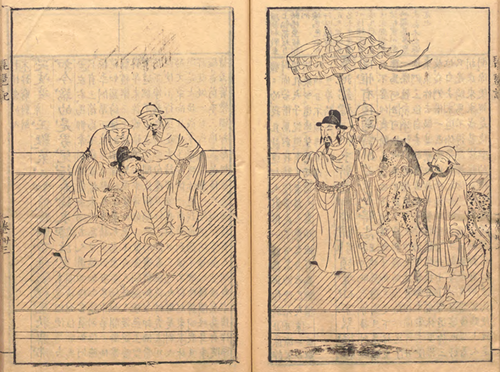

■第10齣(幕)は孔孟の知識が下敷きになり笑わせる

この場面は、杏園で科挙合格者の祝宴を開く(「杏園春宴」)というタイトルだ。しかし、前の齣(場)で趙五娘が自らの鏡中のやつれぶりに驚くという深刻なシーンがあり、その気分を一転して軽い笑いを誘うように作られている。

画面を見ると落馬した状元が後ろからくる役人(令史)に向かって何か答えている。落馬して役人が「馬はどうした」。それに対して状元は「馬はどこかに行った。私にけがはない」と孔子の言葉を踏まえて答えている。これは儒教の始祖の孔子の『論語』(郷党篇)の「人を傷つけたりや。(馬を問わず[知らず])」をもじって答えているところが笑わせる。状元だから論語で返答したわけで、それを笑いの種に科白を作っているのだ。琵琶記作者高明の見識が窺われる。この話は江戸時代には『厩火事』として落語にも取り入れられているから、関心ある向きは調べられたし。『厩火事』は戦前までは子供でも知っていた笑話だが、今は落語自体が半ば化石化したので知る人も少ない。

琵琶記の話自体は悲劇(後に団円)だが、その結末にまで飽きせず気分を続けさせるには、ただ悲劇を強調するのではなくその間隙をぬって観客の緊張を解く工夫も必要だろう。作者の柔軟な作劇術に観客は惜しみない喝采を送り、また涙したのである。

名工黄応光がてがけた。画面の文字は劉禹錫の律詩から。本文にも詩の記載がある。

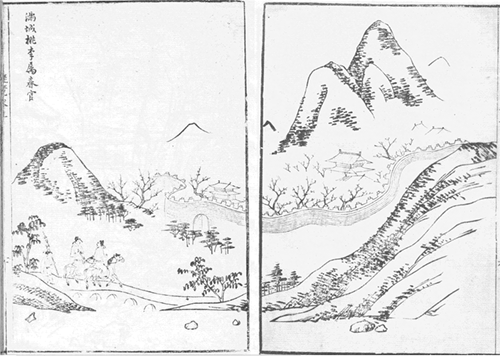

もう一つ杭州の著名書肆・容与堂刊本の『琵琶記』からも挿絵を紹介する(図6)。まったくの文人画に変化したこの画面の左端には「満城桃李属春官」との句が添えられている。唐の文人・劉禹錫(772—842)の七言律詩「継和礼部王侍郎放榜後詩」の一部分で「一日声名徧天下」の後に続くようだ。一日にして、合格した者の名が天下に鳴り響く。俊才があまねく礼部に満ちている、ということらしいが単に合格者を祝福しているだけとも。『全唐詩』には「宣上人遠寄和礼部王侍郎放榜後詩因而継和」と題して掲載されている。

山は「つくね(芋)山水」ともいわれた米芾(宋代の文人)風の描き方で、山と木々の描き方がユニークだ。はるかに見える城門の向こうには花が満開(桃の花の意だろう)、二人で語りながら馬を進めるのは、合格した蔡邕と李群玉だろうか。この「容与堂本」は杭州の書肆で文人受けする作風で有名だ。絵には名前が記されていないが、刻工は黄応光といって中国版画史では特に名工とされている。実際、「名不虚伝」(名声はそのとおり)だ。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。