山本 英史

日本人に好まれる中華料理の一つに天津飯がある。たいていの日本人はこれが米飯の上にカニタマを載せ、上からとろみ餡をかけた丼物中華で、天津丼とも呼ばれていることを知っている。しかし、肝心の天津の人はおろか、中国に住むほとんどの人はこのような料理を食べたことがない。

カニタマは芙蓉蟹と同一視されるが、芙蓉、つまり蓮の花の形状からその名があり、あくまで蟹主体の広東料理とはかなり違う。カニタマ丼である天津飯は日本人には中国由来の料理だと普通に信じられているが、最近の中国では本国にない日本生まれの「中華料理」として広く知られるようになっている。ちなみに中国でいう「中華料理」とは海外でその国の人々の口に合うよう改良(改悪?)された新しい料理であるとして、総じて中国人は自国の料理と意識的に区別している。

天津飯が日本で生まれたとするなら、いつ、どこで、誰が発案したのか、それが問題となる。これには横田文良氏が二つの説を紹介しており、これらが天津飯の起源として何となく信じられている。

一つは、1910年に東京浅草で創業し、東京ラーメンの草分けとなった来々軒が戦後東京駅八重洲口に出店した時、その店のコックが客の要望に応えて、カニタマを米飯の上に載せ、甘酢餡をかけて提供したのを「天津丼」と呼んだというのが最初とするものである。

もう一つは、大正末期に大阪城近くで創業した大正軒の山東出身の店主が、戦後間もない頃、大阪湾産のワタリガニを卵でとじてこれを米飯に載せ、上から薄口醬油ベースのとろみ餡をかけたのがその始まりだというものである。

確かに現在に伝わる天津飯の餡にはこの二系統が東京と大阪のそれぞれに受け継がれており、源流をそこに見出せないこともない。しかし、この二つの説はいずれも店の関係者が語った昔の記憶を紹介したもので、文献の裏づけがなく、その上、なお疑問が残る。

疑問の第一は、天津飯が戦後に発案されたとするが、戦前の日本で中華料理が普及した際、天津飯のようなものは果たしてなかったかという点である。

第二は、カニタマを米飯に載せた料理をなぜ天津飯といったのかという点である。カニタマは蟹肉の入った卵料理であり、卵が加わった蟹料理ではない。主役はあくまでも卵である。だから卵なくして天津飯はあり得ないのであるが、卵がなぜ天津という地名に関係するかが今ひとつわからない。現在天津の特産品を売る大きな店で尋ねても、卵が天津の特産なんて昔も今も聞いたことがないという。

この問題は最近でもなお諸説紛々としてまさに百家争鳴の感がある。その一つに天津鑫茂天財酒店の初代料理長馬蓮慧が1909年に来日した時、芙蓉蟹肉飯を一人の日本人に伝えたのが始まりというのがある。この説は天津飯の起源を20世紀初頭にまでさかのぼらせるものとして注目されるが、やはりこれも言い伝えに過ぎない。さらに天津と卵との関係が不明で、かつ芙蓉蟹肉がカニタマであった保証はない。

もう一つは、戦後日本で食用の米が不足した時、日本は中国北方の米を天津港経由で大量に輸入したが、その米袋に「天津大米」という文字が印字されていたため、その米で作った料理を「天津飯」と呼ぶようになったというものである。これに関連して、その昔、天津の人々は天津産の良質の米である小站米で「天津飯」を作ったそうだ。小站米は戦後日本に輸出され、日本人にも歓迎されたという。これらの説は主役を卵ではなくその下に隠れた米飯に置く斬新さがあるが、なお疑問をぬぐえない。この説によれば、中国の米飯の上にどんなものを載せても天津飯になるはずだが、なぜカニタマを載せたものだけを天津飯と称したのかが明らかでない。

このような疑問を解く上で注目されるのは、戦前1920年代に日本が中国の卵を大量に輸入していたという事実である。この頃日本国内の卵の需要が激増した。当時中国の卵は質がよく、廉価だったため、日本の業者はこぞって中国の卵を買い求めた。すでに述べたように、天津は卵の産地ではなかった。だが、大量の卵が中国各地から天津に集められ、日本に輸出されたことで天津と卵とが結びつくことになった。

日本人が知る「天津」に関する他の食品に天津甘栗がある。栗もまた天津の特産品ではない。甘栗の材料となる板栗は華北一帯に産するもので、天津に近い主産地を強いて求めれば北京郊外の遵化が挙げられる。これらの栗が天津港から日本に輸出された関係で、日本では知名度のある「天津」がブランド化して天津甘栗になったという。この説は天津甘栗の名称の由来として十分説得力がある。ならば、卵もまた栗と同じ経路をたどったのだから、天津のイメージと重なったとしても不思議ではない。

中国の卵が盛んに天津からもたらされた時期、日本では天津麺という汁そばが出現した。一つは日本橋の広東料理店海曄軒の「天津麺」である。もう一つは創業期の1926年頃の銀座アスターのメニューに載るもので、そこには「天津麺(蟹・玉子入りそば)」とあり、芙蓉蟹とは区別された料理名が見える。さらに京都のハマムラの大正末期から昭和初期と思われるメニューにも「天津麺(たまごやき入りそば)」が見られるという。これらの天津麺の上に載せた惣菜が今日我々の想い抱くカニタマと同じであったと早計に断ずるのは慎重を要するが、メニューの説明による限り、卵が主体であり、それにちなんで「天津」の名が冠せられたと見てほぼ間違いない。

以上の検討から筆者は天津飯のルーツを次のように推論した。現在日本人がカニタマと称する蟹肉入り卵焼きは芙蓉蟹とは異なる日本独自のものとして戦前に発案された。カニタマが「天津」と結びついたのは、1920年代に中国から大量に輸入された卵が天津港を経由したことで、日本人には卵に天津のイメージが付着したためである。それを反映してこの頃から日本にカニタマを載せた天津麺が登場した。戦後、日本で中華料理が復活した時、天津飯が発案された。麺が飯に変わっても、卵に天津をイメージする伝統は受け継がれ、天津飯は日本人の口にあったこともあってその後人気を博する料理に発展した。

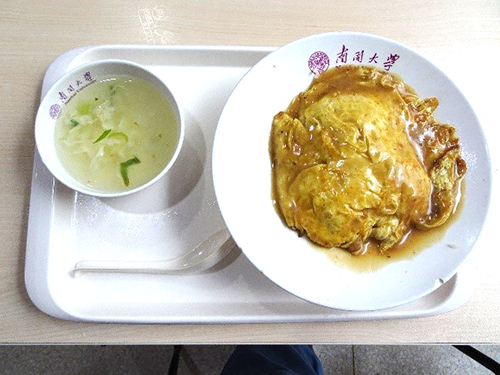

ところで、以前筆者は天津の南開大学で以上の仮説を得意げに語ったことがあった。すると、この話を聴いた学生の一人が、似た料理が学食でも食べられるという思いもよらぬ情報を伝えてくれた。その学食には蓋飯を専門に提供する一角があった。蓋飯とは炒菜(炒めもの)を米飯にかけた中国式の丼物で、天津ではよく見かけるものだったが、その中に 鍋塌里脊蓋飯なるものを発見した。現われた料理の形状はまさに天津飯。薄切りの豚肉と脇役は異なるも、卵ととろみ餡は天津飯とまったく変わらず、味も天津飯にかなり近かった。鍋塌里脊は天津の伝統料理だとされる。もしこの料理が日本に伝わったのだとしたら、これを天津飯と呼ぶのに何ら不思議はない。ならば、「天津飯は本場天津に存在しない」との前提は根底から覆る。そして、私がこれまで重ねてきた推論は何だったのか。その時は確かにそう思った。

改めて中国のネットを検索してみると、鍋塌里脊蓋飯を天津飯の起源とする意見が少なからずある。そこでは鍋塌里脊の作り方に啓発された日本人が天津飯を発案したに違いないとする。しかし、冷静になって考えてみれば、それでもなお問題がある。鍋塌里脊の鍋塌とはヒレ肉(里脊)に生卵を塗り小麦粉をまぶして揚げてからさらにとろ火の鍋で卵とともに柔らかくなるまで煮る料理法であり、カニタマの作り方とはまるで違う。このため、チャーハンとピラフは形状が酷似するも由来や製法が異なる別の料理であるのと同様に、鍋塌里脊とカニタマもまた“同曲異工”の可能性をあながち否定できない。

特定の料理に対しその源流を探るのはそれ自体とても面白い。そしてそれは単に趣味の範囲に止まらず、本格的な学問の対象になることもある。しかし、この分野の研究は伝聞や推測に頼る傾向がある。都市伝説にも影響を受けやすく、緻密な考証が困難であることは事実であり、結局のところ結論が定まらないといった結果に終わることが少なくない。天津飯の源流を探るのはその典型だろう。

【参考文献】

坂本一敏『誰も知らない中国拉麺之路──日本ラーメンの源流を探る』小学館、2008 年、横田文良『中国の食文化研究 天津編』辻学園調理・製菓専門学校、2009年、早川貴正『天津飯の謎』ブイツーソリューション、2018年、草野美保「日本における中国料理の受容:料理篇──明治~昭和三〇年代の東京を中心に」(岩間一弘編『中国料理と近現代日本──食と嗜好の文化交流史』慶應義塾大学出版会、2019年所収)など。

(やまもと・えいし 慶應義塾大学名誉教授)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。