|

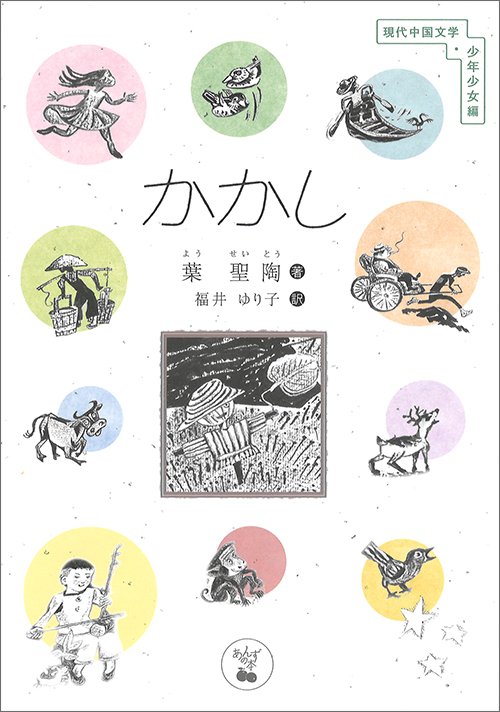

本書は、中国の作家・葉聖陶が執筆した、32篇の童話を収録した短編集です。

葉聖陶は、本名を葉紹鈞といいます。文学を執筆する一方で、教育家・編集者としても活躍して、大きな成果を残しました。代表作として、『倪煥之』や、童話を収録した『稲草人』(邦題『かかし』)があります。『倪煥之』は、自伝的とみなされる長編小説で、竹内好によって『小学教師』というタイトルで翻訳されています。また、いくつかの短編小説についても、過去に邦訳があるようです。ただ、日本語に翻訳されたものは、今ではほとんど絶版となっているため、入手は容易ではありません。

このたび、福井ゆり子氏による『稲草人』の翻訳が出版されて、日本の読者が葉聖陶の作品に触れることができるようになったのは、とても意義があることだと思います。葉聖陶の活動は多岐にわたりますが、文学における活動の中で、とくに重視されているのは、「文学研究会」との関わりです。

葉聖陶は、周作人、沈雁氷(茅盾)、鄭振鐸といった名だたる作家・評論家たちに加わって、「文学研究会」設立に参画しました。「文学研究会」は、『小説月報』を機関誌として立ち上げて活動し、中国近代文学の歴史において大きな意味を持ちました。「文学研究会」が掲げたのは、「人生のための文学」という考え方でした。すなわち文学の社会的な役割を重視して、現実との関わりを重視するものです。そして、文学は単なる娯楽ではない、という立場をとりました。

表題作である本書『かかし』をはじめとする作品も、そういった葉聖陶の活動と呼応していると考えられます。社会と向き合い、それを批判する側面を持っています。

本書に収録されている作品は、多種多様です。親子のあたたかい心のやりとりを描いた作品「芳ちゃんの夢」や、愛情にまつわる寓話的作品「茶トラの子猫の恋の物語」もあれば、悲惨な現実を暴き、風刺するような作品「かかし」もあります。

ここでは、印象に残った、いくつかの作品を紹介したいと思います。

「かかし」は、農村の人々を描いた作品です。中国の児童文学のさきがけとされています。中国の児童文学について考える上で、大きな意味を持つ作品と言えます。作中ではもっぱら、田んぼに立つかかしが、夜に見たいくつかの出来事が綴られています。

田んぼの持ち主は、不幸な出来事にばかり見舞われているおばあちゃんです。夫や息子を失いながらも力を振りしぼって、田んぼを耕しています。その努力が実り、ようやく稲が実ろうとしていました。ところが、灰色のガがやってきて、稲に卵を産み付けてしまいます。かかしは、手に持ったうちわを揺らして必死に警告しますが、おばあちゃんは気付きません。田んぼはウジだらけとなり、おばあちゃんの苦労は水の泡となります。

夜半、漁師の女性がやってきます。その漁師は、貧しさにあえぎながら、幼子を育てています。漁師はなんとか一匹のコイを捕まえて、桶に入れます。コイはかかしに助けを求めますが、かかしは「どうすることもできない」と言います。コイは怒りますが、遂には死んでしまいます。さらに夜が更けてくると、だぶついた短い上着を着た女性がやってきます。女性は、まもなく人に売られようとしていました。しかも、以前に子どもを失っているようです。女性は絶望して、死のうとしていました。かかしは懸命に女性を思いとどまらせようと、うちわを揺らします。しかし、結局、どうすることもできず、女性は川の中に飛びこんでしまいます……。

物語の主人公・かかしは一貫して傍観者です。眼前で繰り広げられる悲劇を嘆き、なんとかしたいと願いますが、どうすることもできません。それによって、運命に翻弄される人々の状況が浮き彫りになっています。子ども向けの童話としては、ハードな内容とも思えますが、近年では、小学3・4年生向けの課題図書にも選ばれているそうです。

また、本書には、「かかし」とはおもむきの異なる、子どもの天真爛漫な心に焦点を当てた作品も収録されています。その一つが「芳ちゃんの夢」です。

芳ちゃんのお母さんが、もうすぐ誕生日を迎えます。そこで、芳ちゃんのお姉ちゃんは、お母さんに花のボールをあげることにしました。それを聞いて、芳ちゃんもお母さんにプレゼントをあげることにしました。ところが、たくさん考えてみるものの、素晴らしいプレゼントが思いつきません。そこで、月のお姉ちゃんと雲のお兄ちゃんにどうしたらいいか尋ねると、素晴らしいプレゼントを教えてくれました。それは、お星さまをつなげたネックレスでした…。

「芳ちゃんの夢」は、お母さんを想う芳ちゃんの純粋な気持ちが、伝わってくる作品となっています。

本書を読んでいて、感じられるのは、葉聖陶の真摯な姿勢です。読者と想定される子どもたちと向き合い、すてきな作品を届けようという強い思いが見受けられます。

子どもに向けて書くということは、とても難しいことだと思います。大人に向けた文学であれば、読者をあえて裏切る展開を設けたり、前衛的でシュールな内容であったりしても問題ありません。一方、子どもに向けた文学の場合には、できるだけ子どもにとって身近な題材を用いて、子どもの共感できる世界観を構築する必要があります。文体においても、基本的には平易であることが求められます。制約がたくさんあるのです。かといって、子どもだましの単調な内容に陥ってはなりません。それらの課題に、葉聖陶はしっかりと向き合ったうえで、作品を作りだしているように思います。

いま、本書の刊行によって、葉聖陶の作品に気軽に触れることができるのは、とても得難いことだと思います。彼の作品を通して、中国の一端にふれ、そこに住む人々のことに思いを馳せることができるからです。

「中国」という国と向き合う際には、どうしても日本との差異に目が行きがちです。政治体制や社会の仕組みなど、違いをあげれば、きりがありません。これまで経てきた道のりも大きく異なり、近代における戦争が溝を深くしました。そして昨今では、経済的な競合や政治的な対立を背景として、差異を強調する言説がより盛んになっています。日中は隣国なので、本来であれば友好的な関係を保つことが好ましいはずですが、現状、お互いに対する違和感や敵対心ばかりが増幅される、という悪循環に陥っています。結果として、中国に生きている人たちのことが、なかなか想像しづらくなっています。

しかし、葉聖陶の作品を読むと、中国で生きる人たちの等身大の喜びや悲しみが伝わってきます。日本に生きるわたしたちにとっても、理解できる点、そして、共感できる点があることに気付かされます。「中国」という大きなくくりに過度にとらわれず、ひとりひとりの感覚と向き合うことが大切なのではないか、と感じます。

もちろん、葉聖陶の作品は執筆されてから長い月日がたっているので、作中には、今のわたしたちにとって少しなじみが薄い要素も含まれています。しかし、福井ゆり子氏が、「この本を読んでくれるみなさんへ」の中で、「人の暮らしの基本的なところは実際には大きく変わるものではありません。そして、わたしたちの考えることや、感じることもそう大きく変化するものではないのです」と指摘されている通り、家族愛や人間性への関心などのテーマは、いまのわたしたちにとっても身近で普遍的なものといえるでしょう。

ぜひ、本書が、日本の人たちに届いて欲しいと願っています。

(なかしま・だいち 出版社勤務)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。