瀧本 弘之

『離騒』の挿絵では陳洪綬による版画作品の知名度が高い。もっとも、陳氏は「九歌図」を描いたが枚数は少なく、しかも挿絵だけでテキストの補注のようなものはない。一方、蕭雲従の「著作」は画家のものとしては異例で、『離騒』の原文に自らの挿絵を添えるばかりでなく、そのテキストの後に蕭氏自身の「補説」を漢文で付けてある。これが「蕭雲從 繪併注」とある由縁だ。しかも作品数は100点に近く、陳洪綬の10点未満に勝る。図は蕭雲従が図を付けた『楚辞』の巻頭である。初めに「離騒経」とあるのは「離騒」に「補校(甫較と蕭氏は記している)」したことを説明するもので、脇の印章は、原本の所有者・瀧川君山(⻲太郎、前回参照)のものだ。

楚国について辞書を調べると、およそ次のような記述がみられる。即ち、楚(紀元前11世紀―前223年)は、周代・春秋時代・戦国時代にわたって揚子江中流域に存在した王国で戦国七雄の一つ。中原の諸国と風俗、言語を異にし、漢民族からは蛮夷の国とみなされた。戦国末の「楚辞」は地方色を示す文学作品として知られる。

前置きが長くなった。「屈原の作とされる古代歌謡」と簡単に言うが、実際は屈原個人のものだけではない。楚の国の王族の一員だった屈原が、讒言に遭い国から放逐されて苦悩の果てに生み出したとされていたが、むしろ古代に伝承されていた楚の歌謡を集大成して、悲劇の人・屈原に帰属させたもののようだ。何分にも古すぎて、確かなことは捕まえられない。屈原の事蹟は司馬遷の『史記』に詳しい記述があるので多くの人が知っているが、この時代は紙もなく記録は木簡・竹簡・絹布などに書かれたものだろうから、遺すには伝承が確かな方法の一つだったのだろう。『史記』以降も研究は続けられ、六朝ころに既に成果もあり、以後歴代に少しずつ伝承と研究が増加していったらしい。

『離騒』をテーマにした図像は、古いものでは宋・元のものが知られている。だが元の絵画はあまりに「漢化」し、風格が楚でなく元時代のものそのままになってしまっている。征服王朝の元だから余計にそう思われるのかもしれないが、公平に見て、想像されるいにしえの楚の国の風俗とはかけ離れているように思われる。

清初の蕭雲従の『離騒図』は、彼の祖国・明が滅びかけている時代背景の中で、屈原の思想を自らの運命に重ねているような明遺民の心情が投影されていて心に響く。

■九歌の挿絵

蕭氏が挿絵を付けた『離騒』の「九歌」部分を見ていく。『離騒』全体は、その後にまだ続いてテキストがたくさんある。蕭氏によって多くの挿絵が付けられたが、全部に付けられたわけではない。後に別人がテキストに合わせて足りない部分の絵を補い、これらは乾隆時代に『四庫全書』にまで入ったという(『補絵離騒図』画家は門応兆)。蕭氏の作品が四庫全書を編纂する際に「発見」されたというのは、それまで蕭氏はさほど名を知られていなかったということなのだろうか。

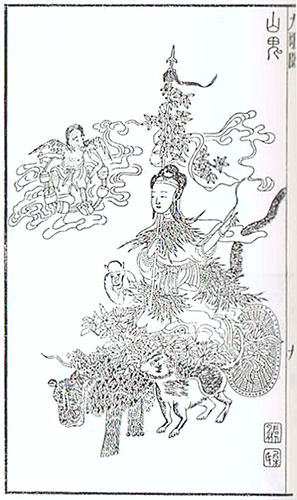

彼が描いた『離騒』の「九歌」部分は順に「東皇太一・雲中君・湘君・湘夫人・大司命・少司命・東君・河伯・山鬼・国殤・禮魂」で、一枚の画面に数人分描いたものもある。テキストは十一あるので「九」ではない。しかし伝統的にこれをまとめて「九歌」とするようだ。ここでは『楚辞』のなかから、そのエキスともいうべき「九歌」を選んで、それを蕭雲従がどう表現したか見ていきたい。既述のように『楚辞』のなかで「九歌」以外にも「天問」など蕭氏が手がけた挿絵はたくさんある。しかし紙幅の関係から、ここは九歌に限ることとしたい(図は特記のないものはすべて拙著『中国歴史人物大図典〈神話・伝説編〉』遊子館、2005から)。

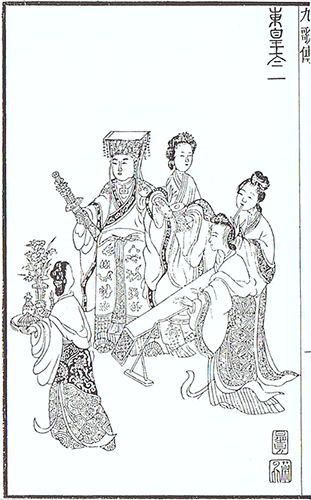

■東皇太一

「東皇太一」は戦国時代から秦漢時代に尊崇された神格で、彼は中央に描かれていて周囲は侍女らがとり巻いている。東皇太一(とうこうたいいつ、普通こう読むが「たいいち」と読む文献もあるようだ)は北極星の周辺にその宮廷(文昌宮)を持っていると考えられたらしい。立派な冠を付け、四人の侍女を従えている。自らは大きな剣をもち、侍女らは琴や笛を演奏しているらしい。一人は花を飾った器を捧げている。東皇太一が腰から垂らしているスカート状のものには、いくつかの動物などの図像が並んでいる。十二支かとも思ったが数は十しかない。また動物以外のものも散見する。解明は将来の課題だ。

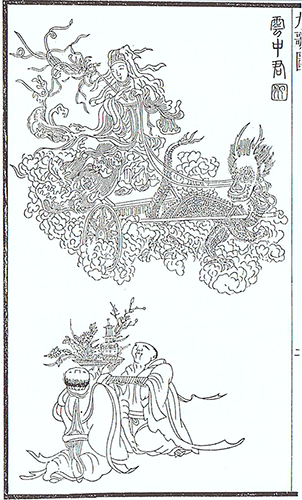

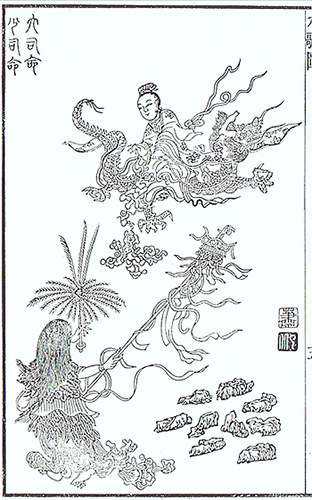

■雲中君

「雲中君」には龍が出てくる。上半分に大きく描かれて、龍に騎乗するのが雲中君その人で、彼は東皇太一に次ぐ高位の神格で雲をつかさどるらしい。極めて派手な龍車に騎乗し、手にしているのは大きく枝分かれした装飾の棒状のもので、頭にはこれまた長く風に揺れるヒレ状の装飾物をまとっている。その空中に浮かぶ神格を出迎えるように下の方には、二人の従者が香草を立てた台の上に神酒をいれた器を捧げている。

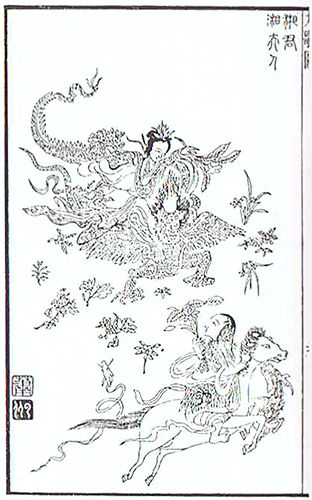

■湘君・湘夫人

湘君・湘夫人は、比較的知名度が高い。一般に、二人は古代の伝説上の聖王として知られる堯の娘たちで、娥皇と女英だ。堯の後を継いだ舜の妃になった娥皇と女英は、舜が死ぬと湘水に身を投げてその神になったなどとされる。ところがこの絵ではそうは描かれていない。上半分に大きく飛ぶのは、龍に騎乗しまた別の龍を従えた女神である。その下には、それと対面して、龍と馬にまたがって飛ぶ別の神らしきものが描かれるが、これはまるで男性神のようだ。二人は手に香り草のようなものを持つが、まるでそれで「対話」しているようだ。下の男性神が裸足でいるのに対して、上の女神は足がはっきりしない。空中には、多くの花や吉祥物が散華している。ここでは湘君・湘夫人の二人を娥皇と女英とは考えていないらしい。

■大司命・少司命

司命は人の運命を支配する神で、大司命・少司命は、一対になっているが詳しいことはわからない。

両者が上下に描かれ対峙しており、大司命が大きな龍に乗り、少司命は手に大きな鉾のような武器をかざしているようだ。一種の「纏(まとい……さおの頭に飾りをつけ、その下に房のように飾りを垂れ下げたもの)」に近いだろうか。大司命は五本爪の龍に騎乗している。少司命は後ろ向きで蓬髪、裸足で左手には、シダかゼンマイのようなものを握ってかざす。少司命の右側に不定形の石ころのようなものが九個並んでいる。これは何だろうか。

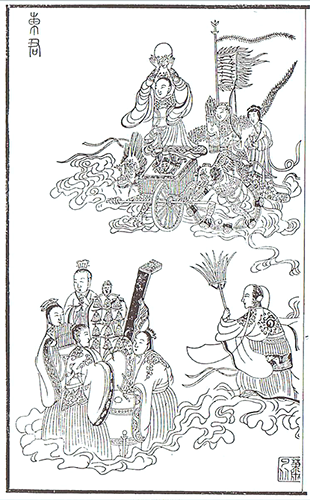

■東君

東君は日神と書かれている。太陽神の意だろう。東から昇ってくる太陽を神格化したらしい。両手で大きく丸いものを掲げており、四角い一輪車の「龍車」のようなものに乗り、右側で龍がこれを支え、左側には雷神のような存在がみえる。体の周囲に丸い帯状の太鼓のような楽器状のものがいくつも付随している。日本で知られる「かみなりさま(雷神)」の形に似ている。後ろには立った男女の供が龍のすぐ後ろに従っている。手前には箒状のものを手にした下僕が「露払い」をしているのか。またその横には楽隊が四人、太鼓や琴、簫や笛などで音楽を奏でている。彼らは皆、雲に乗って空間を漂っている。

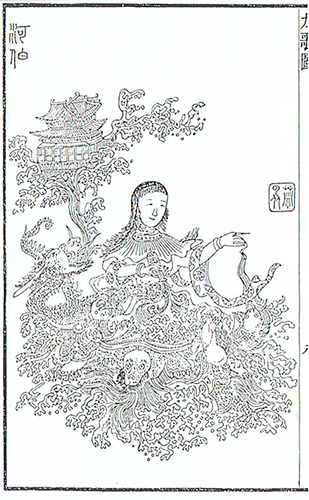

■河伯

河伯は黄河の神だが、これにもいろいろな見方があるらしい。ただ川(河)の神という点では間違いないようだ。河伯が騎乗している怪獣のようなものは、大亀なのか龍の変種か。頭が三つあるように見える。右の怪獣の口からは、二階建ての楼閣のようなものが吐き出されている。また両手には蛇のような細長いものが絡んでいる。顔の表情はやさしく、首から肩にケープの形をした覆いを付けている。髪は蓬髪で長く手は爪を伸ばしているようだ。

河伯は川(河)の神なので、川の生物の多くが彼を戴いて行進しているということなのだろうか。

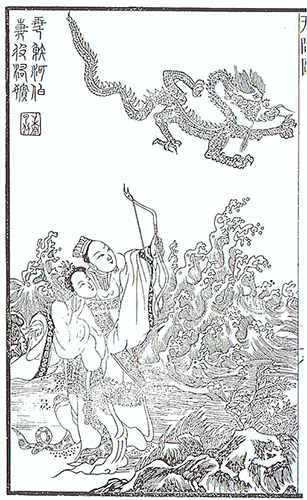

参考に掲げた図8は『離騒』の「九歌」ではなく、その先にある「天問」に見られるもの。篆書で書かれた表題(これは蕭雲従によるものだ)には「羿䠶河伯 妻投洛嬪」と縦二行に分かち書きされてあり、この文字は、羿が河伯を射て洛水の女神を妻としたということを表現しているらしい。これは「河伯」のイメージとしては上の図とは少し違った角度から描いているようなので、参考に掲示した。

一般に羿(后羿とも)は弓の名人として知られていて、嫦娥とペアで語られることが多い。嫦娥は羿が西王母からもらった不老長寿の薬を盗み月に昇った、という伝説で知られる。

ここでの図を見ると、龍が羿に片目を射られている場面である。空中に飛ぶ龍の目に矢が刺さっている。ここから読み取れるのは、黄河の神は河伯、その正体は龍だったということだろう。羿は河伯を弓で射て、その行為によって、黄河を征服し河伯の妻の洛嬪を手に入れたのか。「投」には「情投意合」の意味があり、羿は洛嬪が気に入ったので龍を征伐して自分のものにしたのだろう。洛嬪というが、実は嫦娥と混同されているのかもしれない。

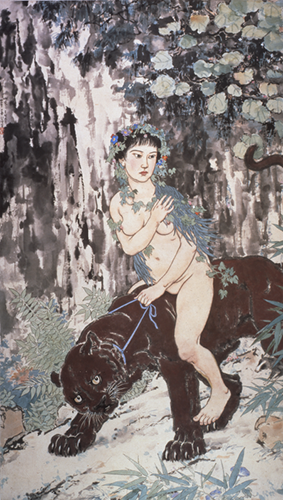

■山鬼

山鬼のイメージは比較的人口に膾炙しているように思うが、どうだろう。

民国から新中国にかけて美術界では無双の画家だった徐悲鴻(1895-1953)に、「山鬼」を描いた作品があった。表題もそのものだ。徐氏の描いたのは国画で、黒豹のような動物に騎乗する美女を描く女性ヌードだったが、うまく処理したので露骨な裸体画には見えない。果たして彼はこの蕭氏の版画作品を知って参考にしたのだろうか。実はこの「山鬼」は2018年にオークションに出品されたが、値が付かないで流れたともいう。その後また別のサイトでも出たようなので、どうなったかは不明だった。ところがこの情報を載せているある中国ネットでは、「山鬼」の写真を上半分だけにカットして、しかも上半身のヌードの乳首を消していた。これではまるで1930年代の劉海粟の「裸体画論争」のころに時代が戻ったようだ。いまの中国では徐悲鴻の作品もまともに掲載できないのだろうか。自己規制もここに窮まれり……と思ったところ別のサイトでは、堂々と全身がはっきり表れている。図は中国のサイト(北京瑞平国际拍卖行有限公司)から。

■国殤

国殤とは戦死者を悼むことをいうことばで、藤野岩友氏(前回参照)によると「中国では敗戦者が軍神として崇敬される。蚩尤・関羽・岳飛などがこれである」とする。確かにその通りで、日本でも似たような例を探せば平将門や源義経がそれに近いだろうか。また、ニュアンスは違うが、菅原道真も思い浮かぶ。国殤の図柄は「戦闘刺撃の状を象った舞であろう」という。双頭の馬車に牽かれた勇敢な戦士が、軍旗を立てて勇ましく進む形を表している、舞踏の構図なのだろう。敗者の霊にこうした舞を奉納したのだ。

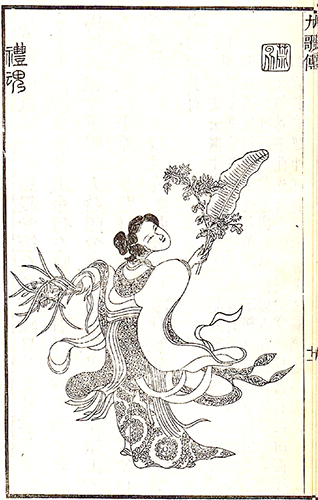

■禮魂

禮魂は様々な説があって解釈は定まらないようだが、藤野氏によると「他の諸篇と異なって詩句の内容が、女巫が歌舞によって魂を降ろす以外、祭りとしての内容が歌われていない」という。氏の見解では「迎神曲」と見たいとする。花の枝を振りながら衣を翻らせ、体をくねらせて舞っている。この動作によって天から神を迎えようとする舞なのだろう。

以上、九歌の諸図と関連図版を並べて、思いついたことなどを述べてみた。『楚辞』の「九歌」部分だけについて見たが、これらの挿絵から多くの図版に登場する神々が、みな龍やそれに近い神獣に騎乗していることが見て取れただろう。つまり、龍は神の乗り物であり、時には神そのものが龍に化していることもあるようだ。この伝統は、秦・漢王国が成立する以前から楚の国に幅広く普及していたと考えられる。さらに検討するには、蕭雲従によるテキストの補較部分を緻密に解読していかなければいけないのだろうが、私には荷が重すぎる。それより今回も紙幅が尽きてしまったが、こうした図を如何に蕭雲従が生み出したのか、またその図版をなぜ藤野岩友氏ひとりが著書に詳細に取り上げたのかを探っていかなければならない。その課題は次回に繰り越すが、読者諸賢のご海容を願いたい。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。