活字印刷の周辺➁

瀧本 弘之

昼間に何となくテレビを観ていたら、だいぶ昔に放映した番組の再放送が流れていて、そのうち突然テロップが出てそれに一瞬目が釘付けになった。「武徳殿聚珍版」という文字が映し出されたのだ。この番組は、奈良の「石舞台」の復元実験の記録映画のようなもので、いわゆる「実験考古学」を標榜するものだった。字幕の「武徳殿聚珍版」には吃驚。「武英殿」は北京故宮のなかの建築物で現在も存在する。かつてここに修書処という機関が置かれ(出版局というべきものか)、『武英殿聚珍版程式』など有名な宮廷版の書物を多数印刷していたのだ。「武徳殿」とは初耳(初見)だった。もちろん誤植で、同じ文脈に『天工開物』も登場したが、こちらは正しかった。画面に入れる文字のミスといい、ろれつの回らぬナレーションといい、NHKらしからぬ出来栄えだったが、最後に出た制作部門のクレジットは、大阪・奈良の共同制作だったように記憶する。この「武徳殿」でもうひとつ思い出したのが、だいぶ前に「活字印刷の周辺①」を執筆したまま続編なしになっていたことで、慌てて元の原稿を引っ張り出して読み直した。

■『四庫全書』のために創設された機関

武英殿聚珍版の「聚珍版」は聞き慣れぬ呼び名だ。これは乾隆帝が下賜した美称である(音で聴くと「袖珍」版と間違える)。最初に皇帝に企画を上奏したときは、多分「活字版」を用いたのだろうが、「この言葉はみやびでないので、以後聚珍版の呼び名を用いよ」「ハイ畏まって候」というわけだ。活字ということばの始まりは、宋代の畢昇そして元代の王禎あたりと考えられるが(第八十二回「活字印刷の周辺①」参照)、さほど世の中に普及したわけではないので、活字という言葉にも特にイメージはなかっただろう。一般に活字版というと『欽定古今図書集成』という途方もない類書の制作も、これに先んじて行われていた。但しこれは銅活字を使ったもの。あらゆる古今の書物を集めた百科辞典を作れば、文化・事物の文献をいつでも求めることができる。康煕帝が晩年に陳夢雷らに命じて編集させたが、あまりに大事業で帝の生前には完成せず、雍正帝のとき蔣廷錫(1669-1732)に改修を命じ雍正3年(1725)に成った。銅活字で80部印刷させたとする。『古今図書集成』は、原本の復刻などいろいろ見られるが、肝心の銅活字は、まったく残っていない。一つは盗難、またそれがばれるのを恐れた関係者が残りを貨幣へ改鋳したという。銅は中国では伝統的に貴重な金属だ。

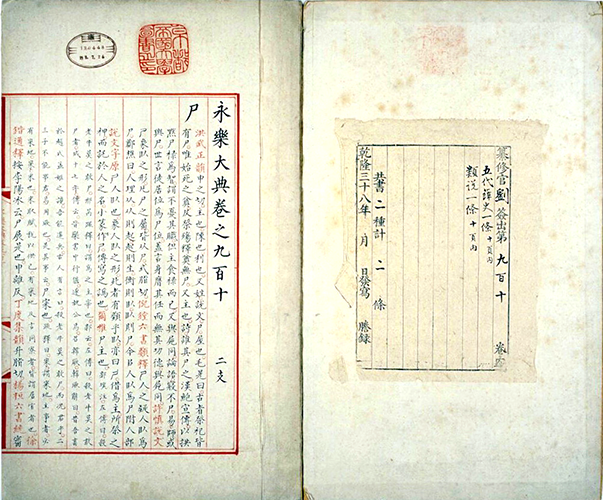

明には『永楽大典』が編纂され、一部を筆写で造り「副本」もあった。現物は破壊され散逸し、世界各地に部分的な収蔵がある。わが京都大学図書館にもある(図1)。残存した部分は中国でも影印本を作っている。入清以後、『欽定古今図書集成』が康熙帝没後、雍正帝のときに完成していた。そこで乾隆帝は自分の手でより大きな類書を完成したかったのだろう。偉大な祖父に追いつき凌駕したいという十全な野望である。その一つが四庫全書の編纂だ。最初の計画では『四庫全書』を版刻で出版する思惑になっていたらしい(『四庫全書』も結局手書きで完成し、七から八部を各地に分置したが、完全に残ったものは一、二部である。『永楽大典』も手書きだ)。四庫全書館はそのためにつくられた役所だが、計画はあまりに膨大で途方もない。そこで副総裁の金簡が手間暇を節約し合理的・円滑な制作進行を進めるため、方便として木活字を提案したのである。これは『武英殿聚珍版程式』の初めの部分に金簡による「奏議」として記録されている。また『全書』となるものの一部を抜粋して活字版で印刷した(これが聚珍版叢書で、150種類近く出たらしい)。

「奏議」のごくごく一部を紹介すると、

「ひそかに思いますに臣(――金簡を指す)命を奉じて四庫全書の刊刻・印刷・装訂等に関する事務を管理するにあたり、臣はただ謹んで御命に遵い、心を尽して任務を完とう致します。……内外より集まった遺書は已に万種に及んでいるとのことで……それらをすべて版に雕り、通行せしむることになりました。……しかし将来刊行するについては、用いる版木がおびただしくなるばかりでなく、つぎつぎに刊刻する場合でも時日を要しますので、臣よく考えますには棗木の活字版を一揃製作し、各種の書籍を印刷するに若くはないと存じます。刊版と比較して、手間・費用などが非常に省けるからであります。」(金子和正編著『中国活字版印刷法』汲古書院 1981年――『武英殿聚珍版程式』の全訳と解題より)

かくて四庫全書館は、乾隆帝からゴーサインをもらった。「程式」は現在では中国語でプログラムのことを指すようだが、ここでは「規格」「様式」などと理解すべきだろう。その後、抜粋版の「武英殿聚珍版叢書」を作ることになった。これらは勅許によって翻刻を許しているので、各地の地方政権が競って模刻して出した。

『武英殿聚珍版程式』は「武英殿聚珍版叢書」の作り方の報告書で、しかも制作にあたって使用した方法を懇切に説明した技術書ともなっている。この『武英殿聚珍版程式』については、既に戦前に簡にして要を得た紹介文がある。

「聚珍版は活字版の別名であることは今更述べるまでもあるまい。乾隆年間に四庫全書を纂修した時に、当時有用と認めた書籍を印刷頒行すべく金簡の発議によって、この木活字を製作した程式で(これを見れば――筆者注)、木活字の材料・製作・貯蔵・及び校正・印刷に至るまでの工程順序を述べた者(ママ)で、今でもなほ参考に資する所がある。…〈略〉…本書の原版は稀覯書であるが、浙江・江西・福建・広東等の覆刻本ならば入手することは困難でない。」(田中慶太郎『羽陵餘蟫』202頁、文求堂書店1938年)

田中慶太郎(1880-1951)は古書肆を営む傍ら書誌学にも造詣が深く、清国・民国期の多くの文化人との往来もよく知られ、郭沫若とのそれは特に有名だ。

■「程式」のばらつきミステリー

「漢籍ネット」で「武英殿聚珍版程式」を検索すると、日本の主要機関にパラパラと収蔵されていることが分かる。しかし原刻本は極めて少ないというかまったく出てこない。翻刻本は国会図書館、内閣文庫、早稲田大学、二松学舎大学など多数が収蔵している。しかし、それらのうち一部の機関では、翻刻本そのものを原刻本と理解しているフシもある。ネット公開されている画像を調べれば分かることで、ここでは指摘しない。内閣文庫などでは、翻刻された地域を丁寧に示している。

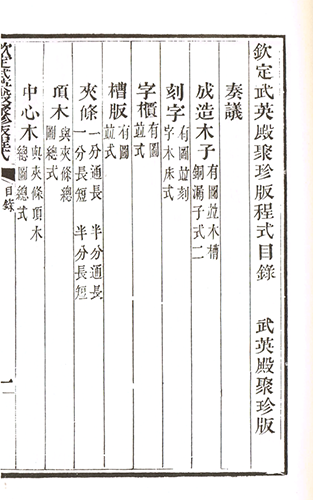

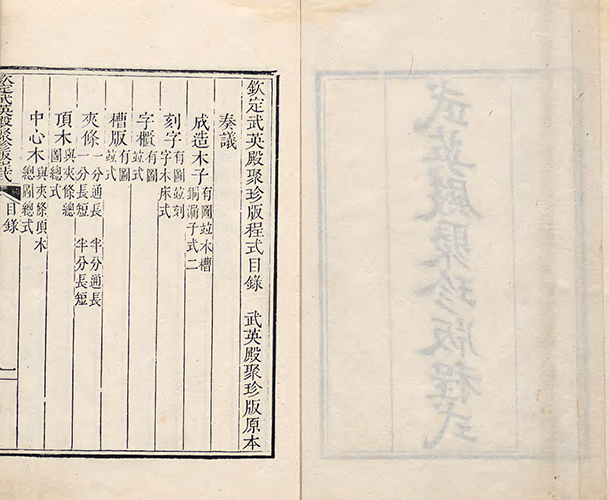

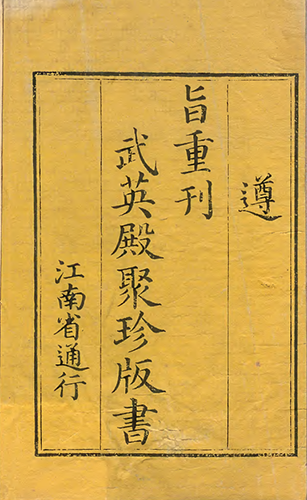

こうした誤解が生じた理由は、もともとの原刻本にある目録ページの「武英殿聚珍版」の文字かもしれない(図2)。原刻本はこのとおりだが、翻刻本はちょっと違う。これに「原本」を付け加えて整版で翻刻したのが各地の翻刻本で、「武英殿聚珍版原本」としたので、これが誤解を生んだ。図3は内閣文庫にある翻刻本だが、この図だけでは原刻本かと見まごう。前に黄色い紙が付いて翻刻を謳うから初めて「翻刻本か」と納得できる。例えば江南省の翻刻本には見返し(封面)に「遵旨重刊 武英殿聚珍版書 江南省通行」とした黄色い紙が付けられている(図4)。黄色いのは「官」の証明だ。これは上の許可によってかくかく翻刻しましたという意味。これがないと、逆に「原本」と受け取られる。それを狙ったのか、この黄色を削除してしまう「悪徳」書肆もあったらしい。

武英殿聚珍版の「原本」という言葉を考え直すと「武英殿聚珍版を原本としてもちいた」「翻刻本です」とも解釈することはできる。「逃げ道」はいろいろある。

■見どころは挿絵の描かれ方の違い

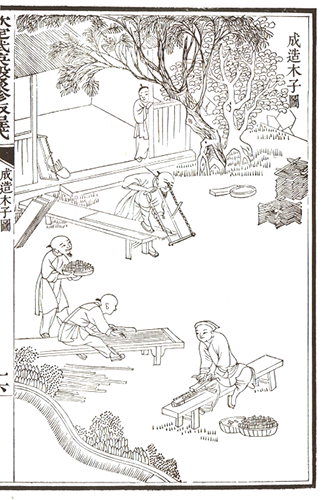

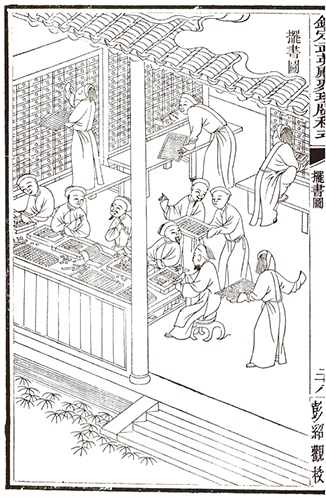

ところで、この『武英殿聚珍版程式』は報告書でもあり、技術書ともなっていて、立派な挿絵がたくさんつけられている。その数は16図に及ぶがその半分に人物がえがかれている。残りは活字の制作についての技術的な図で、人物は登場しない。それだけでは雅でもない。しかし人物が登場するものでは工人らの働くさまを丁寧にとらえていて、その上にみやびな味わいも感じられる。それをみていこう。

ここに描かれる工人たちはみな成人で大人だ。ところがだれもが小柄でまるで唐子が大勢働いているような、ちんまりした人物になっている。彼らの働きぶりを陰から見つめている子供も描かれるが、それはもっと可愛らしい。描かれる樹木・草木もそれぞれの様式を踏まえて巧みに配置されている。

表題が図の上に付けられているので、意味は理解できるだろう。

図5・図6ともに金子著『中国活字版印刷法』からのものだ。白黒図版のせいもあるが、きれいに整った線で描かれている。清潔感が漂っている。

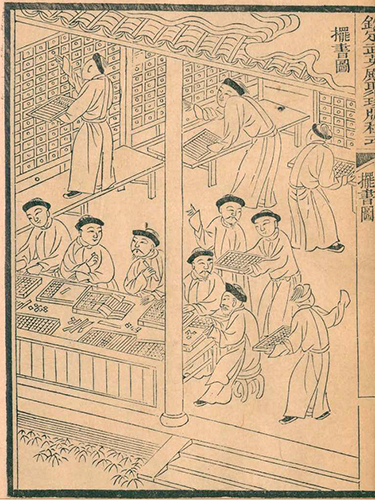

これを別の翻刻本などの人物図版と比較すると、違いがはっきりしてくる。

図7と比べると図8(内閣文庫)は、「擺書図」とある文字の下の人物の姿態が全く異なっている。図7では台の上に足をかけている人物がいるが、図8になると足をかけている台が消え、手に何か持っている。図7が原刻本で図8が翻刻本とすれば、これは「被せ彫り」の方法ではなく、絵を見て似せながら版下を作ったと考えられる。もっと顕著なのが人物の帽子である。図7ではみな白い被り物なのが図8の翻刻本では、黒い帽子に変わっている。彼らの鞋も同じで、黒くなっている。黒のままのほうが版刻の手間が省けるのだろう。もう一つ、最後の図9は国文学研究資料館のもので、ある寺の収蔵品だ。全体に雑な彫りになっているが、右端の人物が足をかけている台はきちんと描かれている。

白い図(図5・6・7)は、いずれも金子著『中国活字版印刷法』(汲古書院 1981年)に掲載されているものだ。天理図書館のものだと思って確認しようと調べたが、同図書館のホームページからは検索しても出てこない。よく見ると1983年以前収蔵のものは、OPACで検索できないものもあると注意書きがあった。

1988年の秋だったと思う。町田市立国際版画美術館で「中国古代版画展」を開催した際に(同展では金子先生にも大変お世話になった)、偶然『日中友好的先駆者:「文求堂」主人: 田中慶太郎』という非売品の書籍の刊行を知って、町田の展覧会図録を送って刊行者(極東物産)に尋ねたところ(多分お孫さんだったのだろうか)、折り返し当該書と併せて立派な胡蝶蘭まで贈られてびっくりしたことがある。文求堂・田中慶太郎の収集した膨大な漢籍(それも多くが挿図本である)は、戦後ご子息の夭折後、東京都立中央図書館に引き継がれ「田中乾郎文庫」として収蔵されている。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。