活字印刷の周辺①

瀧本 弘之

今日ではほとんど活版印刷は使われないが、活字で印刷された文字に初めて接するのは、だれでも幼児期だろう。しかしその活字の実物(金属活字)となると、成人しても限られた人しかその機会はなかったはずだ。私が初めて活字というものを見たのは1960年代、自分の手で書いた原稿が活字に印刷され、その校正に赴いたところでだった。

クラスメートのМ君が我が高校新聞の編集長で、たまたま部員が足りないというので、私が手助けした。高校二年の三学期だった。どういうきっかけだったか記憶にないが、ある号にいきなり紀行文のエッセイを載せたことがあった。取材には、晩秋か初冬のある日、東京から夜行の鈍行列車を乗り継いで、倉敷まで行き大原美術館を参観した。ここが目的地だったからだ。同行者もなく、よく行ったものだと思う。すでに開通したばかりの新幹線はあったが、高校生の身分では使えない。夜行の鈍行に乗って、大垣か米原で乗り継いだのか。それは覚えていないが、夜明け直後に、姫路で途中下車して白鷺城の真下まで歩いて行き、朝日に輝くその城を仰ぎ見たことを思い出す。それから鈍行で倉敷まで平坦な線路が続く中に時々小さな山や丘が繰り返し登場した。その数か月前に、奈良京都に修学旅行をしたばかりだったが、それよりもずっと新鮮な経験だった。

先年、当時のクラスのメンバーが10人ほど集まった折に、クラスメートのK君からその記事の載った新聞のコピーをもらった。ほとんど忘れていた「冒険」の記憶がもどってきたのは言うまでもない。前述の「活字」にはこの新聞記事の校正に神田神保町の小さな印刷所に行ったとき初めて接した。金属の細長い四角い棒状のもので、長さは25ミリ程度、活字が彫られている面は正方形で、数ミリ四方、それを活字の面を上にして並べていくのが、組版と言われる工程だ。

そうして組みあがった新聞の紙面をインクを付けたローラーでなぞり、紙を被せて軽く押してはがすと、ゲラ(校正紙)が出来上がる。工場は狭いところで薄暗く、当時の作業環境は劣悪だったと思う。しかし、こちらはそんなことまで思い至らなかった。

紀行文は、碌な推敲もしないままに入稿したものだから、出来上がりは稚拙だが、高校生らしいと言えばそれまでだ。文章の何たるかを知らなかったのだ。ずっと後に、小さな新聞社の組版をしている工場で、新聞の組版の実際を見た。新聞の組版は、活字が組みあがると「紙型(しけい)」を作る。この紙型は湿式と乾式があるようだが、特殊な柔らかい「紙の元(素)」を組みあがった活字版の上に流し込んで、固まったらはがす。すると反転して活字が読めるのである。それを今度は円形の筒に丸くしてはめ込んだら、その中に鉛を流し込んで鉛版を作る。紙型から反転した鉛版(円板)を、輪転機に嵌め込んで印刷するのだ。口で言ってもわかりにくいが、紙型さえあれば鉛版はいつでも作れるというわけで、戦争などの非常時には紙型をもって疎開する出版社が多かった。紙型は財産なのだ。新聞でも単行本でも、紙型さえあれば、版は造れる。持ち運びも軽いので便利だ。

小さな印刷所は、紙型を作らないで平らに組んだ版の上にローラーでインクを載せ、これに紙を押し当てて刷っていたらしい。数百部のものなら、これで用が足りる。

中国における活字版印刷の起源は明らかでないが、宋の沈括(しんかつ、1031? – 1095)の『夢渓筆談』(巻十八)によれば、北宋・仁宗皇帝の慶暦年間(1041-1048)に、畢昇が「膠泥活字版」を造ったことに始まるという(慶暦中、有布衣畢昇、又為活版。其法用膠泥刻字、薄如銭唇)。布衣とあるから工人だったのだろう。官位はなかったと考えられる。膠泥とあるのは、膠を混ぜた泥ということだろうか。それとも膠のようにねばい泥か。鉄板の上に接着剤をおいてその上に活字を並べ敷き詰め、下から熱して圧着し版をこしらえたらしい。

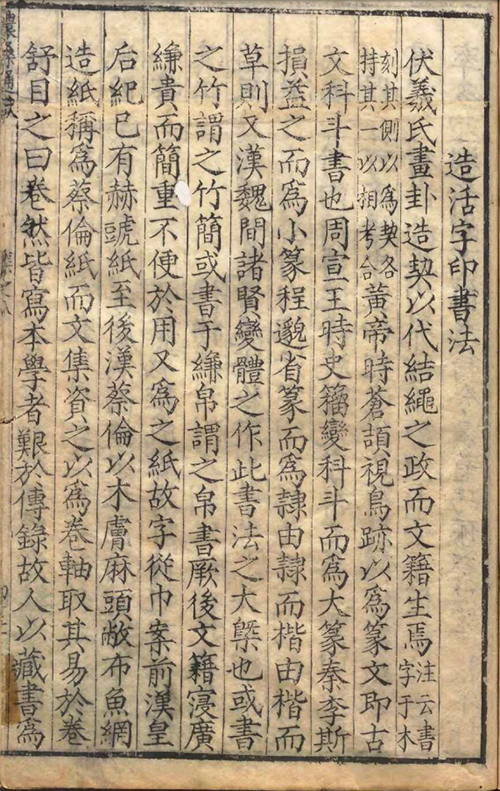

その後、元に至って王禎という人物がその著『農書』(巻二十二)に「造活字印書法」を記し、その方法によって印刷したという。が畢昇、王禎らの方法によって刊行された宋元時代活字印本の実物は伝わっていない。

前出の『夢渓筆談』は有名な著作(筆記)で、北宋時代の沈括が書いた。「夢渓」は著者が隠棲した江南地域の名らしい。当該著作には、「活字」ということばはないが「活版」という文字は見える。その活字を用いて印刷する方法については、やや詳しく書かれているものの、それ自体が畢昇という民間人の業績の伝聞によるものだから、材料などについては書かれているが、現代では再現することはなかなか難しいようだ。

その実物は『筆談』の著者・沈括も見聞しなかったし、畢昇によって印刷された実物も残存しなかった。かつて日本でもこの泥活字の再現を試みたが、うまくいかなかったという(藤枝晃『文字の文化史』1999年 講談社学術文庫)。

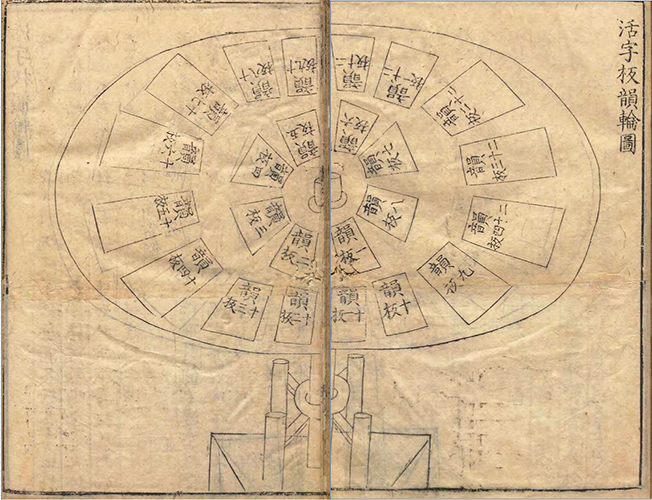

前述のとおり、元の王禎が著した『農書』には、「造活字印書法」という文章がある(図1)。彼はここで『農書』そのものを活字を用いて印刷したことを告白した。というより自慢・宣伝したのだ。おまけに、その活字を並べて分類する活字円盤の図(活字板韻輪図、図2)までつけている。こうすれば活字で本が作れる。そのノウハウの公開だ。残念ながら元刊の『農書』は滅びて伝わらず、その活字印刷の実物はない。現在は明以降の整版(木版印刷)の復刻本が知られている。『農書』は『四庫全書』にも採用されている。以前この明版の復刻本『農書』の挿絵について論じたことがあった(『東方』443号2018年、中国古版画散策第36回「技術書にとどまらない『王禎農書』」)。このときには、活字については触れなかった。

いま再び内閣文庫に収蔵される明の嘉靖時代の『農書』(山東布政司刊)を見ると、確かに第五冊目(全六冊)の最後に「造活字印書法」が付いている(図1)。但し、この項目については目録に記載がない。飽くまで「付録」として付け足したようだ。図2は、活字を分類して載せる文字盤のようだが、その分類法は、音韻によるらしく、私のような門外漢には理解できない。

中国の活字について述べてきたが、西に目を転じると、金属活字の最初の発明はグーテンベルク(ドイツ人、15世紀)で、『聖書』の印刷に使われて広まったと記憶している。マインツの貴族の家に生まれ、飾り職ギルドに入り金属細工に長じた。1434年頃シュトラスブルク (ストラスブール=仏語) に行き、ここでワインしぼり機を利用して活字印刷機をつくり、ラテン語の聖書を印刷した……と辞書などには書かれている。15世紀のことだが、実は東洋でも活字印刷は行われつつあった。

16世紀には、東洋にキリスト教の伝道師が渡来して、布教のために印刷設備を持参した。キリシタン版などと呼ばれる一群の出版物の中には、こうした活字を用いたものもあった。また、朝鮮半島では早くから金属活字が活躍し、主として宮廷でそれを用いて刊行された書物も存在する。秀吉の朝鮮出兵の結果、戦利品として持ち帰ったものの中には、活字本体もあり、また活字印刷物もあった。

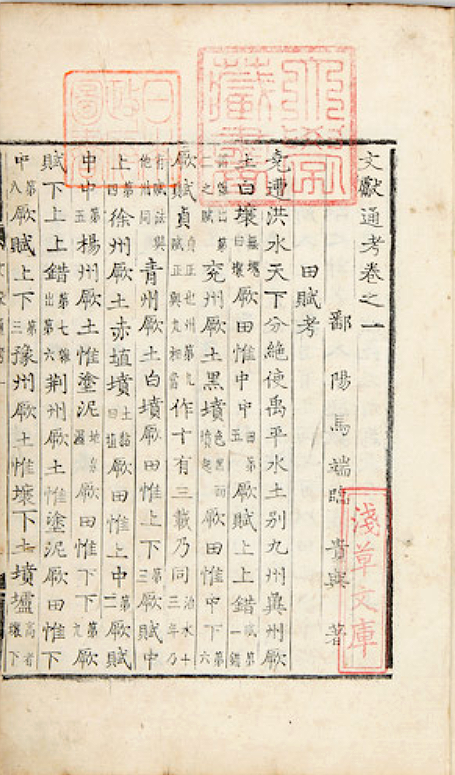

図4は、朝鮮活字本の『文献通考』だ。徳川家康愛蔵のものという (内閣文庫蔵)。よく見ると、周りの罫端がきちんと付いていないことがわかる。これが、活字印刷の「特色」で、行間の罫も上下が少し空いた部分がある。字の墨の濃さにもばらつきが出ている。整版印刷ではこうしたことはまずない (平らな版木に彫るからだ)。

江戸時代にかけて朝鮮から将来した活字を用いた印刷も行われたが、こうした印刷文化隆盛の潮流の中で、日本独自の活字の文化も生まれている。資金力が豊富な、寺社・幕府・宮廷などがその担い手だった。

たとえば、嵯峨本と呼ばれる貴族階級の愛玩する古典文学の豪華本なども、独自の日本語の木活字を用いて作られた。繊細な挿絵を伴って、採算を度外視して作られている。手がけたのは、角倉素庵や本阿弥光悦らの京都の文化人だ。図5は国会図書館の所蔵の『伊勢物語』の一節。「むかしおとこ」で始まる、在原業平らしき主人公が登場する歌物語だ。上下二冊の版本に、50点近くの挿絵が付けられていて、読者を王朝貴族の優雅な世界に誘い込む。連綿体と言って数字分の続け書きも、一つの活字にしているため、筆を用いた日本の仮名がきの優美さが際立っている。

最初の行の「みち乃くの忍ふもち須里た連ゆへ尓」が漢字と変体かな混じりで書かれているが、たいへん雅な印象がある。一文字ずつの活字で組んだのでは、この味わいは出ない。一枚の整版刷りの挿絵と、活字の本文を組み合わせて造られているが、時間がたつとこれらをそのまま整版で作成する「贋作」の嵯峨本も出たらしい。

次回は中国の活字印刷の類書について考える予定だ。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。