|

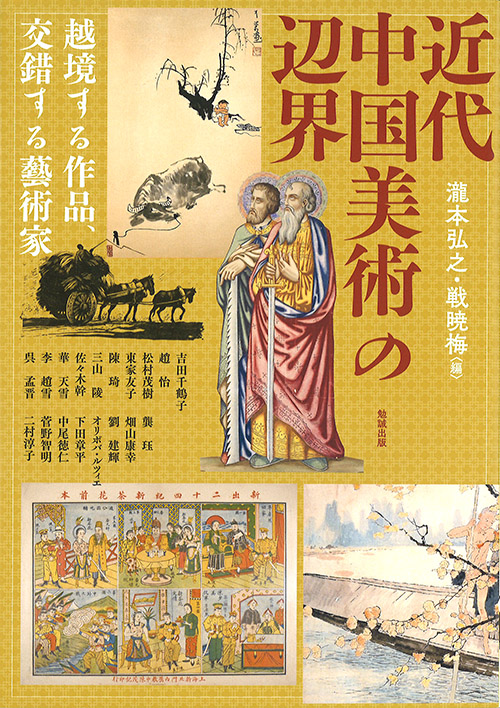

本書は「アジア遊学」(勉誠出版)の269号として編集されたものである。序説とあとがきに挟まれる形で、以下の三部から構成されている。

「Ⅰ 美術をめぐって、美術を超えて」

「Ⅱ 日本に行く画家、中国に行く画家」

「Ⅲ 中国美術品の収蔵、中国美術史の記述」

序説とあとがき、それにコラムを含めると、長短23篇の文章から構成されている。そのすべてに触れることは不可能なので、ここでは、個人的におもしろく読んだ文章をいくつか紹介することでお許しいただきたい。

まず第Ⅰ部では、瀧本弘之氏の「一九三〇年代の北平画壇のグリンプス」。これは民国25年(1936)の天津『大公報』に連載されていた劉凌滄「旧京談画——北平的絵画」から、上海に較べるとあまり言及されてこなかった北平画壇の様相を読み解いたものである。そしてここには、絵画が最終的に美術館に落ちついてしまう以前の、生存の様相が見て取れるのだ。劉は北平の画家を、上流、中流、平民の三種に分け、それぞれの絵画を手に入れる(買い求める)方法を指南するが、上流については、コネに頼らず、しかるべき店舗に金を渡しておけば手に入るといい、斉白石が1920年に書いて応接間に掲げていた有名な文言「絵を売るのに情実を交えず。君子は恥を知るならば、例に照らして金を払え」を引用する。白石はみずから定めた価格表(潤格)を提示していたが、美術館や画集のなかで鑑賞される斉白石ではない、職人としての生きた絵師をめぐる商品としての絵の流通がうかがえておもしろい。瀧本氏は、美術作品というものは時代や環境によって変化する経済や社会、そして人間関係のなかで製作され流通するものであるという。これらの諸相がなまなましい形でかいま見える資料に出合えるのも、民国という時期なればこそかもしれない。

陳琦氏の「太平洋の対岸へ発信された「辺区像」——中国共産党の海外宣伝事業に使われた「延安木版画」を解析する」では、30年代の共産党による支配地域「辺区」の好ましい状況を宣伝すべく延安で刷られた木版画がたどった、その解釈をめぐる経緯を叙述したものだ。総じて静謐で牧歌的な空気を漂わせたこれらの作品だが、たとえば古元の「自発的に文字を学ぶ農民たち」といったテーマの作品は、私などが見ても、そのままでは特に面白くもなんともない。ところがこれが、対外宣伝の意味もあって、遠くアメリカにまでもたらされると、『大地』のパール・バックによって、「なんで文字なんか学ばにゃならんのよ!」と、不満を漏らしながらしかたなく学ぶ農民たちの姿であると「誤解」されて紹介された。陳氏は、そのどちらが正しいかという判定はさておき、古元が作品のなかに写しとってしまったあれこれの混淆物に回帰して、それが必然的に多様な解釈を生じさせる可能性をはらんでいたことを指摘する。さきほど「面白くもなんともない」と言ったことを深く反省しなければならない。陳氏の論考によって、いまこの作品は、私にとって、俄然おもしろいものになったからである。

本書でもっとも長い論考が、三山陵氏の「戯劇改良運動初期の石版戯曲年画「二十四紀新茶花」について」である。

ここではなしは脱線するが、かつては評者も、中国各地の年画の産地をまわっていたことがあった。ときには町の文化館で収蔵品を見せてもらい、ときには山奥で木版から刷っている職人のおじいさんの仕事を拝見したり……。そのような各地の年画ポイントを訪れ、複数の年画人に取材をするたびに、かれらの多くが、最後に決まってこんなことを言ってきたものだ。——「おまえ、サンサンリンを知ってるか?」

「サンサンリン」? 「330」? なんだそれは? スパイのコードネームか? 素朴と思われた年画の世界にも、謎の組織が暗躍しているというのか……? そのコードネーム「330」の正体が「三山陵」であると判明し、年画研究の第一人者としての三山氏らが主催した研究会で面晤を得たのは、それからまもなくのことであった。

本論考は、池田市にある池田文庫が収蔵する石版戯曲年画の一枚を多角的に分析したものである。「新茶花」とは、清末に流行した小説『巴黎茶花女遺事』、すなわちアレクサンドル・デュマ・フィスの『椿姫』を林紓らが翻訳したものの影響を受け、中国人によって創作された多くの恋愛小説のひとつであり、三山氏が俎上にあげるのは、これをコマ割り式の年画で表現したものだ。三山氏の研究は、いつも楽しそうだ。なによりである。

民国期の美術に関して、かねてより気になっている一枚の写真があった。上海の美術学校の教員と学生による集合記念写真である。ここにはひとり女性ヌードモデルがいて、彼女のみは裸体のままであり、脇を向いて顔の正面を見せないようにしている。第Ⅱ部の、龔珏氏によるコラム「近代中国における「裸体画論争」——日本との比較を視野に入れて」は、それじしん多様な解釈を呼びそうなアート作品とも言えるこの写真を掲載しながら、当時の裸体画論争の概要を簡潔に紹介する。コラムなので短いものではあるが、これからこのテーマがどのように爆発していくのか、刮目して待とう!

第Ⅲ部では、オリボバ・ルツィエ(翻訳は東家友子)「チェコのコレクターと近代中国絵画」が、まず目についた。

数年前に、ヤロスラフ・ハシェクの『兵士シュヴェイク』にはまって、一か月ほどのチェコ旅行を敢行し、ハシェクが晩年を過ごしたリプニツェで、ハシェクの子孫が経営する宿に泊まり、ハシェクが寝泊まりしていた部屋で数日を過ごしたことがある。近くにある小さな記念館には、世界各国で翻訳された『シュヴェイク』の刊本が展示されていたが、中国語のものもけっこうあった。その後、中国でその訳本を探しまわったことがあるが、ジュヴナイルも含めて十種を超えるものが見つかった。かつて共産主義体制のチェコスロバキアであったことから、中華人民共和国との因縁浅からぬものがあり、そのためでもあろう。本論考は、中国との政治的関係がきわめて密接であったチェコにおける中国美術のコレクションが、つねに政治に左右されつづけたことを、二十世紀の初頭から現在までの長いスパンで紹介している。付随的に述べられるチェコにおける中国文学の翻訳紹介が、これとシンクロしていることも興味ぶかい。そして現在では、「政治的癒着の歴史に反抗するかのように、今、チェコ国内から個人所有の中国絵画作品が次々と流出している」とのことだ。

中尾徳仁氏の論考「外国人宣教師の目線でつくられた土山湾孤児院の黄楊人形——天理参考館所蔵資料を例にして」は、天理参考館が1930年に上海の土山湾孤児院で購入した、108点の黄楊人形のセットが存在した意義を、フランスにある類似のものとの比較において論じている。

さて、編者の瀧本氏は、その「序説」において、「辺界」を「周縁美術の覚醒」と定義しておられる。評者がここで触れた論考は、あくまでも評者の偏った興味によって選ばれたものだが、ほかにも興味をそそる数多の「周縁」が、いままさに覚醒しようとしていることだけは言い添えておこう。

現代に生きるわれわれが、なにかしらの「名画」と呼ばれるようなものを鑑賞するのは、たいていが美術館のなかであろう。ガラスのむこうに懸けられているそれを、うす暗い照明のなか、目玉を近づけて鑑賞しながら、ふと、首をひねることはないだろうか。この絵はどういう理由で描かれ、美術館に収まるまでに、作品としてどのような生涯を経てきたのだろうかと。中国の人通りのある歩道の片隅で、多くの書画をならべ、たまたまそこに都合よく建っている壁に引っかけて展示し、売っている人たちがいた。劉凌滄に言わせるならば、それらは平民の絵画なのであろうけれど、美術的価値はさておいて、気にいったものがあれば、値段次第で買い求める。かつて絵画は、たとえば誕生日や出世祝いなど、なんらかのイベントのために注文された、意味を持った贈り物でもあった。「民国」という時代は、そのような人間の営みを通した美術のありかたを、現代のわれわれが、まだ、かろうじて感じ取れる可能性を残した距離を保っているのかもしれない。

(たけだ・まさや 北海道大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。