万寿盛典図の周辺

瀧本 弘之

万寿盛典図という大規模な殿版の大冊がある。康熙帝とその孫の乾隆帝が、それぞれ60歳と80歳に際して「盛典」を挙行し、その華麗な記録(盛典図)を残したのである。康熙帝のものは「六旬」、乾隆帝のものは「八旬」を頭に付けて呼ぶことが多い。木版刊本でそれぞれの『万寿盛典図』には多数の図版が付いており、たとえば48冊ある「六旬」ではうち2冊が白描の木版画による図録になっている。二者の優劣は、その当時の国力や帝の実力を表しているようで、康熙帝のものがより充実している。康熙帝は木版のほかに、彩色の絵巻でもその記録を作らせたが、それは乾隆時期に故宮の火災で焼失した。そこで乾隆帝の命令で彩色の「復元版」がつくられたが、それが完成したのは乾隆帝の死後だった。

■行列の記憶

行列(行進・パレード)というものは、何かしら人の感情に強く訴えるものがあるのだろうか。ましてやそれが皇帝の還暦祝いならなおさらで、一生に一度しかないめでたい出来事であるのは言うまでもなく、そうした機会にそれを眺めることを許される民草にとって、自らの命も伸びるような気持ちだろう。

これとは直接に関係はないが、私も一度偶然に家の近くで、長蛇の群衆の行列に遭遇した記憶がある。白山通りを春日方面に向かって何百人、いや何千人かも……の人が(最後まで見届けたわけではない)つながって歩いて行った。その楽し気な有様はまるで祝祭であり、大分あとになって「知る人ぞ知る60年安保の国会請願デモ」だったと気が付いた。そのとき私はまだ小学六年生で、彼らが手にしたプラカードなどから政治スローガンの文字は読み取れたが、深い意味は理解できなかった。しかし、その生き生きとした普段見られない、活性化した多くの個々の人々の表情は強烈な印象を残している。あのころ小学校では「デモ隊ごっこ」も流行っていたっけ。大群衆がまだ、普段は都電が行きかう大通り(まだ都電が廃止されていない、オリンピック前のことだ)を、車の流れも無視してにぎやかに喜々として通り過ぎるさまは大そうな見世物だった。

■横に幅を利かす本

1998年に『康煕六旬万寿盛典図』と『乾隆八旬万寿盛典図(部分)』を合体して『清朝北京都市大図典』(遊子館)として刊行してから、20年以上が経過した。早いものである。ちょっと意外な名前を付けられたのは、刊行元の書肆の社長が、「都市図」にこだわりをもっていたせいだろう。彼はヨーロッパの都市図なども手がけていたせいで、ヨーロッパ・アジア・日本と網羅する計画があったのかもしれない。我が国一般の人々にとっては『万寿盛典図』はまったく馴染みがない。普通は聞いてもなんだかわからない。だから初めて聞いても本の中身がすぐわかる、そうした気配りをしたのだろう。パンフレットには、委細詳しく書いたので、中国関係の研究者からは、すぐ反応があったようだ。

しかも刊行直後の反響には意外なものがあった。某大学の教授から「慌てていたせいか、図書館と研究室でそれぞれ一冊、合計二冊買ってしまったぞ。ど、どうしてくれる!!」という半ば抗議めいた苦情だった。私が購入を特に頼んだわけではないので、取合わなかったけれど、そういうこともあるのだと妙に感心した。高額書だったので、研究費にひびいたのだろうか。

10年くらいするとポチポチそれを材料にした研究が出始めたようだ。ともかく前例のない本になった(余談だが『万寿盛典図』は、かつてあの点石斎書局が石印で影印したことがあったが、それ以降知らない。もちろん日本にも中国にも手軽な影印はなかった。現在では点石斎影印のものは関西大学の増田渉コレクションにあるとわかったが、残念ながらデジタル化はされていない)。

さて、20年前に刊行した『清朝北京都市大図典』(康煕版『万寿盛典図』+乾隆版『万寿盛典図』[部分])は縦297×横420ミリある。広げると横幅は84センチ近くにもなる。手に取ってパラパラなどできようもない。不便この上ないことを承知で、敢えてこの巨大なサイズにしたのは、もとの原本が連続した見開きの図版で出来ている事からくる。本来、『万寿盛典図』は線装本で、見開きにすると横長だ。それを二つ横につなげて閲覧できるようにしたのだ。これによって横に長い街の様子が、一望できる。4ページ分のパノラマである。要するに、初めから最後までをつなげると50メートル以上になるという「絵巻」版本なのである(小野勝年博士の計測によると、一頁の図の枠の大きさが左右34.2センチあるという。これを上巻73丁、下巻75丁つなげるとこの長さになる)。事実、調査の過程である文庫に出かけて行ったとき、もとの『万寿盛典図』をバラして、二巻の絵巻物に仕立てたものに遭遇した。当時はまことに痛ましい気持ちになったが(善本を解体した結果だから)、それも「殿さま」の要望とあれば……ばらばらにして表装し直したのだろう。しかし、これとても今は広げてみる場所はない。ちなみに画譜のようなものを画巻に改装してしまうというやり方は、江戸時代にはさほど珍しいことではなかったのかもしれない。私も古書店で『後梅花喜神譜』の二冊本を二巻の巻物にしたものを購入した経験がある。本当なら本の原形のままが好ましかったのに、巻物と姿を変えていたので相当落胆した。しかも購入後に中を見たのは一度だけ、親しく広げて観た記憶がない。重くてたまらないし、場所がないのだ。これは私のような貧者特有の問題で、江戸の屋敷ならばずーっと伸ばして愉しむことは当たり前だったのかもしれない。20畳敷きの畳の部屋でもあればよかろう。

『万寿盛典図』の図版部分全体をつないだ長さに比べれば、横1メートル以内の本はかわいいものだ。『清朝北京都市大図典』でこの影印を思いついたきっかけは、その数年前に、岡田玉山の『唐土名勝図会』の影印本が出たことにある(B5判で一冊、15000円程度だったか)。『唐土名勝図会』は、文化年間に大阪(大坂)で出版された図譜本で、外国である中国・北京を中心とした各地の名勝古跡を網羅して図解した和刻本だ。黄色い表紙で六冊本、図版は精緻なものがぎっしりと詰まっている。今日でも古書展などではよく流通している。端本もあり、私も所蔵している。影印本は比較的低廉な普及版で、1980年代に本郷の書肆から出された。今でも入手は容易だろう。一度ここの社長に面会して、コーヒーをご馳走になった記憶があるが、何を話したかの記憶がない。多分『万寿盛典図』に関係したことで、影印を出さないかと推奨したのだろう。その10年後くらいに自分の手により実現したのだった。ちなみに『唐土名勝図会』を名勝「図絵」と書く人がいるが、誤りである。図会の「会」は「聚合,合在一起」の意があり、寄せ集めたものの意味なのだ。絵がいっぱいあるから図絵と覚えてしまったのだろう。三才図会についても同様だ。

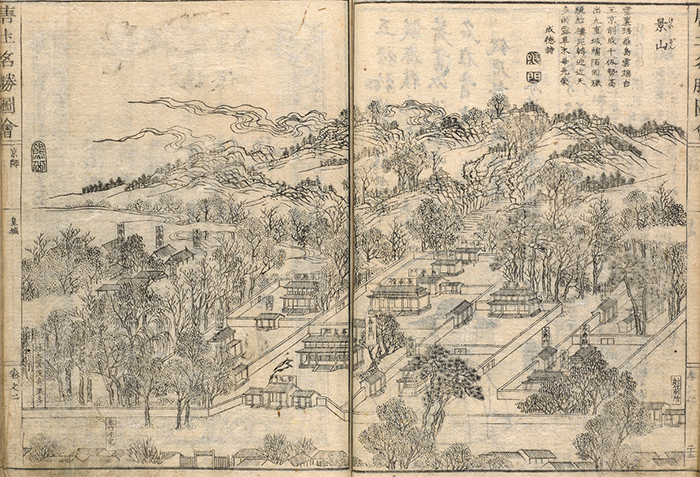

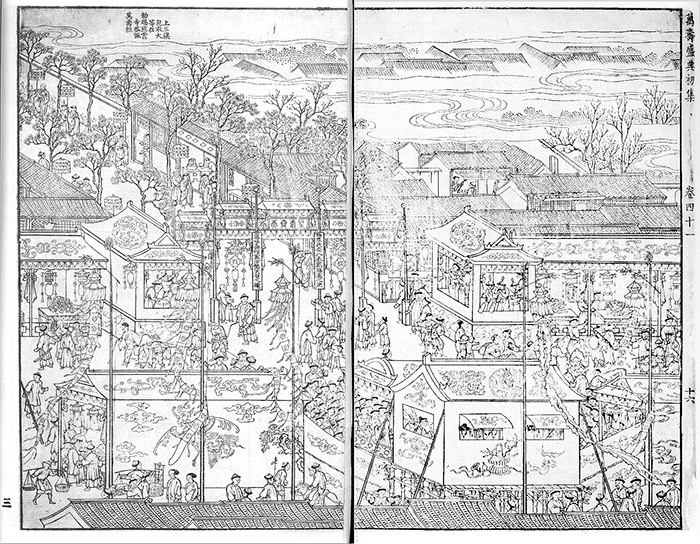

さて『万寿盛典図』の図版として、まず鄭振鐸旧蔵のものをごらんに入れよう。鄭振鐸(1898-1958)は中国版画史の土台を作った人といっても良い、オールラウンドな活動家だった。文学・考古などの分野を行き来して、新中国では文物局の重要ポストを占めていたが、海外出張中に飛行機事故で亡くなっている。魯迅と組んで『北平箋譜』を編集したり(復刻ではない、当時流通していたものをまとめて本にしたのである)、明末の『十竹斎箋譜』を復刻したり、魯迅死後にはコロタイプ版で『中国版画史図録』を趙家璧の協力の元、ほぼ独力で刊行している。私はこれの端本を所蔵しているが、そのなかに『万寿盛典図初集』も何葉かが掲載されている。初集といえば、「康煕版」のことを指す(『万寿盛典図初集』は、以後にわたって十年ずつ式典を執り行い、それらを二集、三集と重ねるつもりがあったことによる。実際は初集でうちどめになった)。そこからさわりの部分をお見せする。ちなみに近年『中国版画史図録』の影印本が出たようだが、私は見ていない。

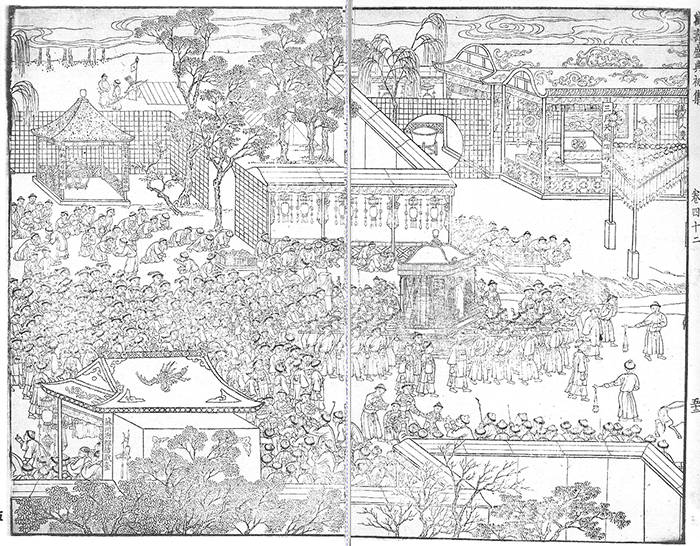

『万寿盛典図』は康熙帝の還暦を祝うための祝祭を記録したもので、48冊の殿版刊本として出され、うち二巻(二冊)が図絵である。その他は全部文字の羅列だ。また既述のように、同時期に彩色絵巻も作られていた。今残るのは刊本と、火災で失われた彩色絵巻を後になって乾隆帝の命令で作り直したものである。それを命じた本人は、残念ながら完成まで寿命がもたなかった。完成まで4年かかったという。康煕帝は還暦に『六旬万寿盛典図』を刊行し、またその孫の乾隆帝は80歳になって『八旬万寿盛典図』を出した。その両者の版画を比較すると、同じ北京を取り上げているが、出来栄えは康煕時代のものが勝る。図刻の精密さなど、一目瞭然である。しかしこの間の街の景観などを比較するには、役に立つだろう。

乾隆帝には、もともと康煕版があったのだから、これを超えるものを作らなければという任務の重さはあったのだろうが、時代の実力はそれを許さなかった。実際に両者の一部を並べてみれば、それは争えない。これはまた別に論じたい。

さて『康煕万寿盛典図』だが、空前絶後のスケールで、微細かつ横長に行列が町の中を移動するさまをまったく省略なしに描きつくしている。祝賀の始めから最後までを逐一文字と図版で再現している。これは今の普通の人にとっては、あまり意味を持たないが、歴史家には貴重な財産だ。我々凡人は、前述したように、そのうち「図」(第41巻・第42巻)の二冊だけ見ればよい。これがすべて絵(木版画)で出来ている。その絵は絵巻のようにつながっており、最初は故宮が出てきて、それから次第に北京の街をなめるように移動し、最後は円明園のそばの暢春園に行きつく(このころまだ円明園はできていない)。その経路も入り組んでいるが、街の様子が細密に書き込まれて(彫りだされて)おり、見入ってしまうときりがない。ただし、興味をもっていない人にとっては、単調に感じられるかもしれない。ともかくくどくどと細かに描き出しており、「白描の大絵巻」なのだが、第41巻・第42巻には文字説明はなく、ただ行列を見せるだけなのだ。とはいっても注意を払えば、皇帝や皇后のかご(轎)は大勢の部下が担いでおり威厳たっぷりだし、群衆に臣下が配りもの(下賜の菓子か)をしたり、顔を挙げて観る人あり、面を伏せている人もいる。

ちなみに私が編集上で最も苦労したのが、見開きの影印したページの左隅に、今(当時)の北京のどこら辺を描いているのかを調べて略地図を入れたことだった。その割には、参考にする人がいないようだ。苦笑。

■彩色版の制作と消失、再製作

ここで、この絵巻に色を付けてみるとどうなるかをお見せしたい。

前述のように、かつてこの康煕帝の『万寿盛典図初集』と同時期に彩色で製作されていた絵巻があった。乾隆帝はこれを手元に置いて愛玩すること一方ならぬ様子だった(残念なことに、これは故宮の火災で失われた。しかし、上述のように木版画の『万寿盛典図初集』の41・42巻を元に蘇州の画家らがこれを嘉慶年間に復元したという)。祖父に倣って、自分もこのようなパレードを繰り広げたいと心から願っていた乾隆帝だが、80歳の折にそれを実現でき、その有様は版本の『八旬万寿盛典図』につぶさに遺されている。これも白描の版画本で、一見するところ出来栄えは精細だが、両者を比較すると祖父の康熙帝の偉業に匹敵するには遠かった。乾隆帝は祖父が行った盛典の彩色図を観てはそれに憧れていたが、自らのその記録は版本のみにとどまった。復元させた彩色版は、図版として提示した図4図5である。これは北京の故宮博物院に秘蔵されているが、上下二巻の巻物の上巻のみが、1985年東京・池袋の西武美術館で展示された。図録によると日本各地を巡回したようだ。この故宮展は日本で行われた2回目の故宮展で、きわめて多くの観衆を集めただろう。ただし、この美麗精細な彩色本の意味が分かった人は、多くはなかったのではないか。展示品の目玉は、宮廷の陶磁器や装飾品だったらしい。遺憾ながら、私はこのカラー図巻を閲覧する機会を逸している。今のようにネットがあるわけでもなく、気が付いたら……そういうものは終わっていた。

幸い展覧会の立派なカラー図録(誤植はもちろん少なくない)が出版されている。この展覧が行われたのは、日中友好が錦の御旗で、誰もがそれを「善」と信じて競争で中国に入れ込んだ時代である。西武美術館のあった西武百貨店には、あの北京の老舗文具店・栄宝斎も店を出していたことがある(展覧が終わって出てくると、自然と足がそこで止まるようになっていた)。また西武美術館(のちセゾン美術館)では、近代中国の代表的な名画家、徐悲鴻、林風眠、斉白石らの展覧会も行っていたのだ。梁黄胄の展覧も行われていたように記憶する。その半数以上はこの目でみている。

しかし、「おいしい生活」も長くは続かなかった。文化を積極的に前面に押し出した詩人社長の意向も、バブル崩壊や紆余曲折を重ねる国際政治の波涛には抗しがたく1999年に閉館、最近では西武百貨店も身売りのうわさが取りざたされている。時代の流れを感ぜずにはいられない。嗚呼。

1960年代の高校・大学時代から池袋の西武を知っていた小生にとっては、まことに隔世の感を抱かざるを得ない。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。