|

嵆康における〈文学の思想性〉の究明

本書は、三国魏の嵆康(223~262)の文章を対象として、嵆康の思索の深部を解明しただけでなく、その文章表現の方法を究明することによって、文学を介して現れてくる思想の次元を明らかにしたものである。

嵆康の生きた時代は、司馬一族がしだいに魏王朝の実権をにぎり、禅譲の名のもとに王朝そのものを奪いとってゆく時代だった。権力者によって儒教道徳が人々に強要され、欺瞞にみちた禅譲劇がえんえんとつづいた。

司馬氏の専権体制に批判的な人々は、沈黙を余儀なくされた。しかしたしかに、批判的な思考をもつ知識人は存在していた。後世から「竹林の七賢」と呼ばれる阮籍、嵆康ら七人は、程度の差はあれ体制に従順ならざる人々だった。嵆康は、とくに厳しい批判的立場をつらぬいた。そのため、誣告された友人呂安の裁判に弁護のため出廷すると、嵆康自身が告訴され、公開処刑された。

この困難な時代を、嵆康は権力への批判的姿勢をつらぬいて生きた。だがその批判的姿勢は単純なものではなかった。彼の思想はたしかに体制への厳しい批判を含んでいるが、同時に自己を問いなおして、本質的批判の立場に立たせる営為をともなうものだった。その際に、文学の方法が重要な意味をもっていたとするのが、本書の立場である。

十章からなる本書の一部を紹介する。

第一章「嵆康「太師箴」の方法」は、嵆康の「太師箴」という韻文をとりあげている。「太師箴」は、司馬昭らによる禅譲劇の最終段階の時期に、嵆康があえて禅譲にかかわる危険な議論を展開した作品である、と著者は言う。それは、太師が天子をいましめるという仮構の文章である。その仮構のなかで、太師は、必ずしも禅譲に反対せず、「唯 賢に是れ授けよ」と述べる。「賢」とは誰なのか、それは明示されていない。だがそれは、曖昧であることによって逆に司馬昭を中心とする現体制への批判となっている、と著者は述べる。禅譲になだれこんでゆく時代に、曖昧であること自体が体制への批判である。だがより重要なのは、その曖昧さによって、嵆康が自己を体制との危険な対峙の場に立たせ、同時に自己内部の思想・倫理の危うさに対峙していることである、と著者は指摘している。仮構という方法、また仮構された語り手(太師)の格調高い語気と結論の曖昧性の落差、そうした文学の表現方法によって、嵆康は時代と自己とに向きあう立脚点をかちとった、と著者は言う。

第三章「「明胆論」に見る嵆康の思惟の原型」は、嵆康の思想の根底を、「明胆論」に登場する二人の人物の論争を介して追究する。「明胆論」は、「明」(明らかに認識する知力)と「胆」(物事を決断する胆力)の関係をめぐる「呂子」(親友の呂安)と「嵆先生」(嵆康自身)の論争を記すものである。

明が胆を生むとする呂子に対して、嵆先生は、明と胆はそれぞれ別個の気であると主張する。呂子の論理によれば、明がありさえすれば、胆は保障されることになる。嵆先生はその安易な論理構造を否定して、明と胆はそれぞれ独立の能力であると主張する。両者の差異は、些末なことのようにも見える。しかし呂子の論は、知的能力を独占していた当時の士人の固定的通念に無批判に依存したものだったと考えられる。対して嵆先生は「元気」(万物を形づくる根源となる気)にもとづいて、明と胆は別の気であるという論をくりひろげ、根本に立ちかえって、呂子の通念にながされた見方を批判する。

嵆先生は、明胆を完璧にそなえた存在を「至人」と呼びつつ、実際には「中人」の明胆の実態を中心として議論する。「中人」とは、「自己が自己であり得ない苛酷な時代」(40頁)のなかで、明にも胆にも様々な不十分さを持ちつつ、しかし志をもって生きる人である。至人ではなく、中人である普通の人間が、苛酷な時代状況と向きあうとき、認識(明)にも決断(胆)にもそれぞれに厳しい責任が生じる。明が胆を生むというような安易な認識では済まない。嵆先生は、切迫した認識に立って語っている。

嵆先生の呂子に対する厳しい論難は、呂子の常識に絡め取られた認識を否定するものだが、同時に、そこには「固有の他者を契機にして自己の思索を深める思想家の孤立をも辞さない姿、また作者(清談の記録者)として自立せんとする表現者の姿が認められるのである」(42頁)と著者は言う。「明胆論」の表現に注目するとき、嵆康の「表現者としての〈思想のはたらき〉、すなわち〈文学における思想性〉」(33頁)が見えてくる、と言うのである。

つづいて、便宜のため第六章を先に紹介する。

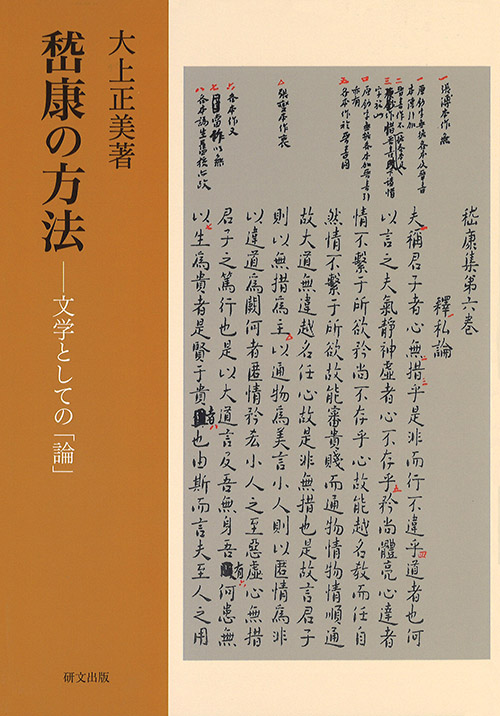

第六章「嵆康「釈私論」における「理」と「志」」では、「無措顕情」(是非や状況への顧慮をせずに自己の心情を顕らかにする)という「釈私論」の倫理観を軸にして、嵆康の思想の解明がおこなわれている。

嵆康の時代に至るまで、儒教的価値観は一貫して、「公」イコール「是」、「私」イコール「非」という認識に立っていた。「公」は、社会(ことに政治社会)に対して開かれた個人のあり方を指し、公正な倫理を意味する。「私」は、社会に対して閉ざされた個人のあり方を指し、私的領域を守り、社会に対して匿された行為をおこなう反倫理を意味する、と認識されてきた。

しかし嵆康は、「釈私論」で、その儒教的通念を否定する。「至人」は是非を顧慮せず自己の心情を顕らかにする「無措顕情」を生き方としているが、大道に通じているので「私」に繫縛されない。一方「中人」は「私」に繫がれることが多いが、その「中人」にとっても、「無措顕情」であれば是非が表に現れるので、よりよい人間になるための契機を得られる。しばしば「非」をかかえてしまう「中人」も、その「非」を内に匿せば「私」であるが、外に顕わすならば「公」となり、善への契機となる。こうして「無措顕情」は、「中人」にとってこそ心がけるべき「用心」となる。これは公私論の組み替えにほかならない。

「釈私論」はあくまでも個人の倫理観に徹した論だが、他方そうであることによって、「公を標榜する権力者の大いなる私情をこそ暴き出した」(92頁)。「中人」が、「無措顕情」によって自己に対して倫理性を求めつづけることによって、逆に専権体制の非倫理性があらわになる。そのような次元で体制批判がつらぬかれているのである。著者は「釈私論」の倫理的要請と社会批判のあり方を、一貫した論理のもとに解明した。

第四章「嵆康の「家誡」と「釈私論」と——「中人」の志をめぐって——」は、嵆康「家誡」と「釈私論」の論旨の違いを示し、二つの文章の基底を明らかにしたものである。「家誡」は、嵆康が呂安事件で獄につながれた後、我が子の嵆紹に遺した教戒とされている。「家誡」は危険な時代のなかで、自己の内心を明らかにせず沈黙することを息子に勧める。しかしそれは「人無志、非人也」(人にして志無きは、人に非ざるなり)と冒頭に言っていて、どこまでも「守志」(志を守る)の前提に立って処世のあり方を述べているのである。中人の志の可能性を追求する「釈私論」と、可能性のはばまれる状況下での守志のあり方を追究する「家誡」とが、文章の動機によって文体と論旨を異にしながら、中人の「守志」の立場を共有していることを、著者は示した。

第七章「嵆康「釈私論」の文学的考察」は、「釈私論」を文学の側から考察したものである。ことに対偶表現の徹底的な分析は注目に値する。「釈私論」の対偶表現は執拗で晦渋であるが、それは読み手の能動的な読みをうながすものである、と言う。

さらに著者は、「釈私論」の文学的構成の一つとして、「入れ子式」の例をあげる。「釈私論」の末尾に、次の例が示されている。「公」の生きかたをつらぬいた人として知られる後漢の第五倫にむかって、「或」(ある人)が「あなたには「私」があるか」と聞くと、第五倫は、私情に動かされた自分の体験を告白して、「自分は「無私」(私がない)とは言えない」と答えた。ところが「釈私論」末尾では、嵆康の時代の「或」(ある人)が第五倫のエピソードを語り、「これは「私」と言うべきでしょうか」と嵆康に質問する。嵆康は、「これは(行為としては)「非」であるが、(そのことを告白したのだから)「非私」(私ではない)である」(89頁)と答える。

ここにおいて、公イコール是、私イコール非という儒教的観念は打破され、「私」と「非」は別次元のものであること、「非」なる行為も「無措顕情」によって「私」ではなくなり、「公」に及ぶ可能性を手に入れることが示されたのである。

こうした表現の方法を、著者は「入れ子式挙例」と呼んで示した。二人の「或」(ある人)の類似の質問を介して、新しい「公私」観が現前したのである。「入れ子式挙例」の指摘は、「釈私論」の文学的プロットの発見と言ってもよい。こうした文学的表現に支えられて嵆康の思想が展開していることを、本書は究明したのだった。

本書のもっとも重要な意義は、嵆康の思想的な散文を、文学の方法の側から究明した点である。嵆康における〈文学の思想性〉の解明こそが本書の課題だった。著者は、嵆康の文章表現に固執することによって現れてくる次元があることを、明らかにした。

一方本書は、現実に対する文学の無力さの認識を前提としている。現実に対して文学は無力であるという認識を、著者はくりかえし語っている。だが、だからこそ、人間は再び表現へ、文学へと立ちもどると著者は述べてもいる。それについては、第八章「文学の価値を問う、極私的嵆康研究」に詳しい。本書は、その根本的な認識に基づく大規模な人間と文学とのかかわりを、嵆康に即して究明したとも言えるのである。

嵆康の文章は戦後、主に思想の側から、松本雅明、高田淳、西順蔵らによって考察されてきた。おそらく彼らの問題意識の基底には、自由な発言を為しえなかった戦前・戦中の体験と自省があったと思われる。著者はこの思想家たちの思索をうけとめ、とくに西順蔵の業績を深くふまえて発言している。本書は、明らかにこうした思想の山脈につらなるものである。と同時に、あくまでも文学の側から発言することによって思想の研究に新たな光をあてたのだった。そしてひるがえって、文学研究のあり方についても根本的な問題提起をした、と言うことができるのである。

(あんどう・のぶひろ 東京女子大学名誉教授)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。