『避暑山荘三十六景詩図』をめぐって③

――マテオ・リパの銅版画

瀧本 弘之

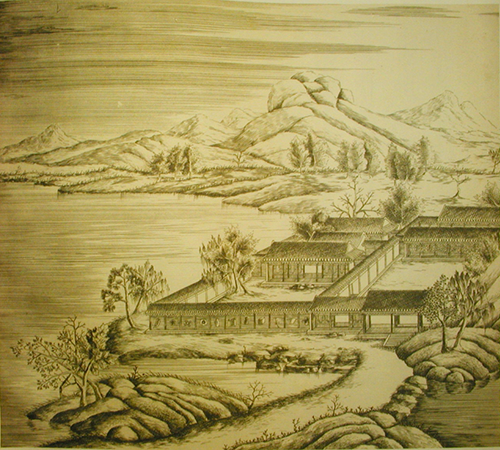

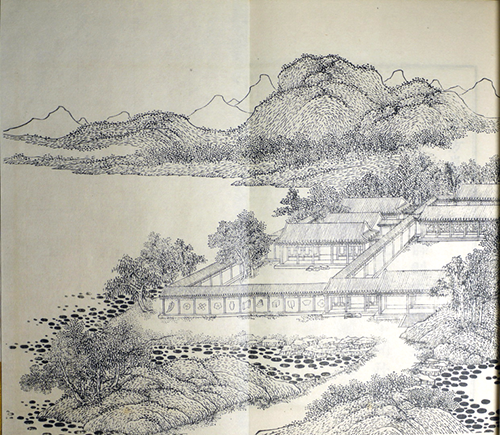

二枚のよく似た作品が並んでいる。しかし、全く違う雰囲気である。これらは何なのか。上の一枚は、銅版画で作った『避暑山荘図』の「延薫山館」(図1)、下の一枚は木版で彫られた殿版の「延薫山館」(図2)である。同じ場所を描いたものだ。

実は上の一枚は、下の一枚を参考に作られたものと考えられ(よく見ると違う部分があるから「コピー」ではない)、制作者はイタリア人宣教師、その名をマテオ・リパという。康煕年間に宮廷に勤めていた人物で、皇帝に命ぜられて銅版画で『避暑山荘図』を制作したのである。すでに、殿版の『避暑山荘三十六景詩図』が完成したばかりで、康熙帝は自ら選定した三十六景を再び「本物の西洋人」にも銅版画で作らせたいと思ったようだ。

マテオ・リパ(Matteo Ripa、中国名・馬国賢、1682-1746)(図3)は同じイタリア人のマテオ・リッチ(利瑪竇、1552-1610)を思い出す名前だが、リッチほどにスケールの大きな仕事をやり遂げたわけではない。マテオ・リッチの功績は、中国版画史のみならず世界史的な規模で語られるのに対して、リパはむしろささやかなエピソードとして記憶されている。

リパが生まれたのは、当時はスペイン領だったというが、現在はイタリアの「長靴」の先のほう、ナポリ近郊だ。1705年に聖職者として承認されると、1708年ロンドン発の船に乗り、マニラ・マカオを経由して北京に1711年に着いた。そして主に円明園の如意館で康熙帝の為に画家として働くことになった。

リパは康熙帝とウマが合ったらしく、大変目をかけられる幸運に恵まれた。だから皇帝が亡くなると13年滞在した故宮を辞して、ヨーロッパに戻った。その回想記は、イタリア語で出版されたが、後に英訳され普及している(滞華部分のみ)。インターネットを利用すれば比較的簡単に入手できる。二十数年前に苦労してコピーを入手したことが噓のようだ(Memoirs of Father Ripa during thirteen years’ residence at the court of Peking in the service of the Emperor of China, London : J. Murray 1855)。民国時期(1939年)にも中国で影印(翻訳ではない)されている。残念ながら日本語訳はない。英文翻訳はリパの死後百年ほど経ったころだ。28章に分かれ、最後に結論が3頁ほどついている。

後日談だが、リパは中国人の学生数名を伴って帰国し、ナポリに「Collegio dei Cinesi」(シナ学院)という学校を創設した。しかも『法の精神』でわれわれにもなじみがあるフランスの啓蒙思想家モンテスキュー(1689-1755)がその学校を1729年4月に訪ねたという(榎一雄『ヨーロッパとアジア』大東出版社1983年、159頁)。当時清帝国はヨーロッパから見て文化的先進国で、混乱の続いていた18世紀の西欧知識人たちからは、一途に崇められていたようだ。リパの作ったコレジオ(シナ学院)が、いまのナポリ東洋大学になったとされる。

リパは、画家として故宮に奉職していたので、康熙帝の命令で、既に完成していた『避暑山荘三十六景詩図』の「銅版画バージョン」(「銅版画版」だとわかりにくいので、こう表記する。殿版『避暑山荘三十六景詩図』木版画のバージョンに対してである)を作ることを命ぜられる。もちろん挿絵だけである。そして、現地視察のため実際に北京から熱河まで出かけて行くことになる。しかし馬が苦手で落馬してけがをしたため、馬車を提供されるという優遇を受けた。二十日もかけて到達した熱河の離宮では、もとになった木版画『三十六景詩図』を描いた画家の沈喩らに付き添われて実際の三十六景を見せてもらったと書いている。リパは回想記で離宮の建築や周囲の風景について、絶賛の言葉を連ねている。不思議に思うかもしれないが、後藤末雄『中国思想のフランス西漸』(矢沢利彦校訂 平凡社1974年)には、西洋による中華文化崇拝の委細が詳述されている。中国は康煕・乾隆時代は世界に冠たる大帝国だったのである。但し後藤氏の著書にはリパは登場しない(校訂者の矢沢氏の記述に一部出てくる)。後藤氏が資料としたのが、主としてイエズス会宣教師が本部に送った報告書だったせいではないかと思う。リパの派遣元はイエズス会ではなかった。「布教聖省」(福音宣教省)という教皇庁直属の部署だったらしい。当時宮廷に供奉していた多くの宣教師がフランス人だっため(もちろん、カステリヨーネなどの例外はあるが)、イタリア人のリパは無視されたのかもしれない。

さて銅版画の制作だが、リパは、薬品の入手や工具のない環境で大変な困難に出遭った。宮廷には人手があるといっても、ことばや意思の疎通、文化の違いなどに手間取った(通訳はいた)。薬品は緑青や硝酸、塩化アンモニウムなどそれぞれ入手に困難があったばかりか、プレス機は人の力も借りて「自作」したとする。ともかくすったもんだの苦労の末に三十六枚を完成したが、皇帝はこの出来栄えに満足の意を示したという。

なおこの技法について大英博物館のホームページでは、銅版画の「エングレービング」(エングレービングは、ビュランという先の尖った工具で、銅版に直接線を彫る技法。素人には難しい)の方法を導入したと表記するが、これは英訳本に「engraving」という単語が出てくるためこう書いたのだろう。リパの回想録には、イタリアで初歩のエッチングを手掛けており、画家としてまた図学の知識も持っていたとする。康熙帝に更に何ができるか問われたときに「the art of engraving on copper with aquafortis(銅板に硝酸を用いて彫る技術)」(英文回想記、66頁)と答えたという。「aquafortis」は硝酸のことなので薬品を使った「エッチング」と考えるべきだろう。もっとも、画面で作品を見る限り、彫りはシャープに削れているようにも見えるから、実際は両者の併用をした可能性もあるし、そのように推察している文献もあるようだ(私は、実物を手に取って検証したのではないから、判断は差し控える)。

まず彼の力作をいくつか拝見しよう。

図4は、国立故宮博物院(台北)に収蔵があるらしく、ネットに一部の写真が掲載されている。かつてリパの銅版画は全く知られていなかった。杉村勇造『乾隆大帝』(二玄社、1961年)に小さな写真が二枚だけ掲載されていた(ただし、特別キャプションもなく、収蔵先も明かされていなかった。1961年の出版だからこのシリーズについて公開したものでは、早期のものに属するだろう)。ところが2002年になって、香港の収蔵家のものを大陸の出版社が見つけて、銅版と木版を合わせて豪華本にして出版した(昨年再版も出た)。それと前後して、人民美術出版社などがコンパクトな銅版木版合体本を出している。私はいずれも持っているが、解説は通り一遍で面白くなかった。中国とヨーロッパの往来が頻繁になったため、こうした小さなものにまで関心が及んだのだろう。

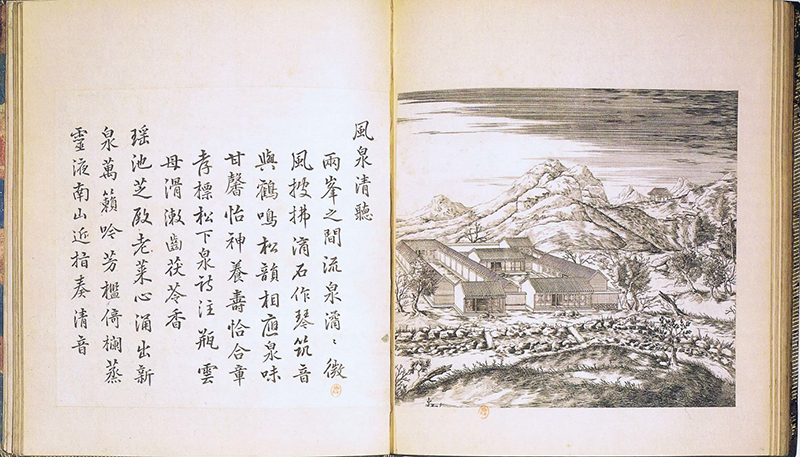

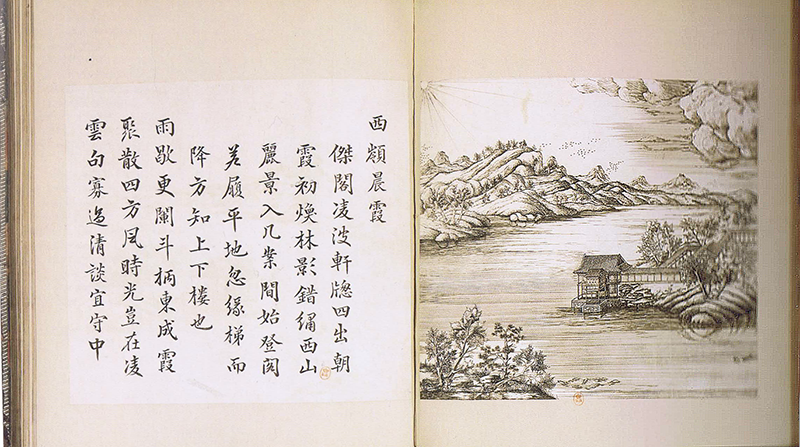

2003-2004年にパリのフランス国立図書館で開催された展覧会(Chine : L’empire du trait「線描の帝国」)では、同館の所蔵するリパの作品が展示され、図録にも二点が掲載されている(Chine : L’empire du trait : Calligraphies et dessins du Ve au XIXe siècle, 2004)。図録を見ると、詩の部分と図の部分を一対にした図冊が作られていたらしく、これらを示そう。これはおそらくヨーロッパで装幀して仕上げられたのだろう。文字の部分が、香港収蔵版と異なっている。

上が「風泉清聴」(図5)、下が「西嶺晨霞」(図6)で、右側に図版、左側に詩句が対応するように装幀されている。漢字が読めない西洋人でも十分に鑑賞に堪えるような工夫がされている。

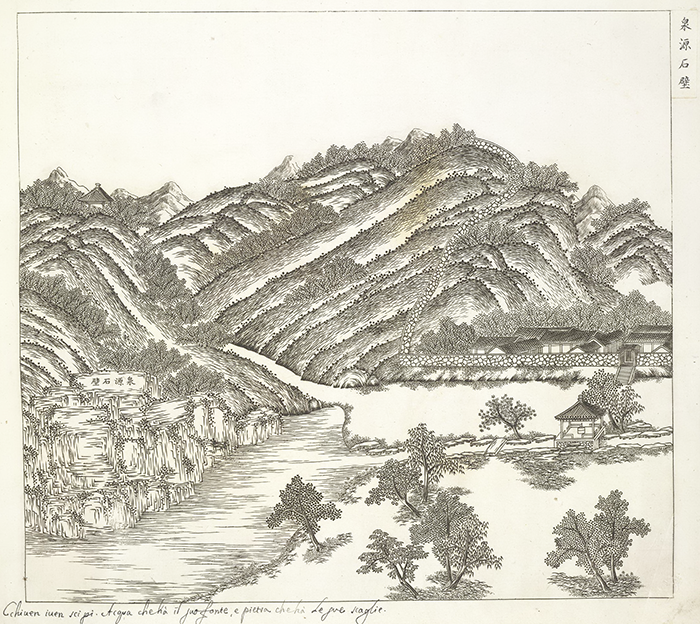

これに対して大英博物館は40点以上を収蔵するが、銅版・木版が、混在して「リパ」に関係づけられている。次回までに分類してみたい。作品の一例として「泉源石壁」を挙げよう(図7)。図の左下にローマ字でタイトルらしきものが書かれている。そして右上の右端には紙が貼りつけられて漢字で表題が示されている。あとから貼り付けたものらしい。1955年に美術商から購入したもので、前の所蔵者は18世紀イギリスの某伯爵という。伯爵が手に入れたのは、リパが生存していた時期だろう。

ヨーロッパには大英博物館以外、パリ国立図書館そしてドレスデンにも収蔵があるようだ。個人コレクションもあるから、調べればまだ出てくるだろう。ちなみにリパは銅板の原版をイタリアに持ち帰っていたらしく、ナポリの学校にはそれがあったという。並々ならぬ苦労の結晶だから持ち帰ったのだろう。ということはヨーロッパにはまだ後刷りも含めて多数の作品があると考えられる。木版と違って銅板は重さはあるが、かさばらないし保存は比較的楽だ。ヨーロッパで関心を持つ研究者が出れば、さらに成果が見込まれるだろう。

仕上がりを今日の我々の目から判断すると、総じて木版画の出来のほうが格段に優れていると思われる。しかしそれは名工とされた朱圭や宮廷画家の沈喩のプロの業績と比較したからで、一人外国から渡来し「自力」で銅版画を完成させた「素人画家」の作品も、決して劣ってはいない。康熙帝の目から見ると、西洋風・銅版画風に作られた自国のものにはない格別の「味わい」が感じられ、(たとえ奇矯な図柄ではあろうとも)それなりの、中国から見て逆方向のエキゾチスムを満足させるものだったのだろう。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。