『避暑山荘三十六景詩図』をめぐって①

――殿版版画作成の由来

瀧本 弘之

伊東祐信(1909-1994)・知恵子夫妻と知り合ったのは、相当昔のことだ。40年ほど前だろうか。我々が20人くらいの小さな研究会を作ったとき、お二人は創立メンバーの代表格だった。夫妻は戦前の一時期、熱河・承徳の離宮の中に住んでいた経験があり、中国大陸を体で知っていた。

お二人ともに東京人、祐信さんは本郷西片町、知恵子さんは上野池之端と東大(帝大)を挟んで本郷台地の上と下の出身だった。知恵子さんは高校で美学者の菅原教造(1881-1967)に学び、夭折した昆虫学者として名高い林慶(1914-1962)の令妹と聞いた。虫や植物に詳しく、しかも戦後は倉石中国語講習会のメンバーだったという。毎日短波放送で中国の中央広播電台を聴取して天気図を描くのが日課と聞いて、これまた一驚したものだ。

夫妻がかの地で収集された切り紙(剪紙)を、京橋だかの生命保険会社の展示場で展覧するというので、パンフレット作りを手伝った記憶がある。祐信さんはあの明治の建築家・伊東忠太の二男で、府立工藝高校を出た後にかの地に渡ったと仄聞した。承徳離宮の調査のためであるが、父上の忠太先生は、1900年の義和団(北清)事変の時に故宮から西太后が蒙塵した折に、留守になった故宮に実地調査に行かれている。親子揃って中国伝統建築の調査、しかも空いているときにとはよく似たものだ。忠太が書いたフィールドノートは、一部を編集して『清国』として出版したが私も些か協力させてもらった。故宮の調査はその後の研究に結実し、写真集の『清国北京皇城写真帖』は今でも時折古書で見かけるし、最近デジタル公開されている。夫妻には『熱河古蹟 避暑山荘と外八廟調査と保存』、『承徳の民藝品』などの著書がある。

熱河は英語ではジョホール(Jehol)という。熱河を北京語読みした音からこうなったのだろう。熱河とは温泉が出るからこの名称がつけられたらしい。

この地は、清朝皇帝の歴代の離宮でもあり、贅を凝らしていたことから、海外でも垂涎の的だった。我が国でも熱河が満洲国になって以降、ここを訪れる著名人は引きも切らなかった。学者、作家、画家……。中国建築の研究者である関野貞はここを「満洲國の日光である」と持ち上げている(『支那の建築と藝術』昭和13年)。

曰く「熱河は滿洲國の日光である。實際滿洲國には內外の遊覧客を引付けるに足る魅力のある所は熱河の外にはあるまいと思ふ。特に熱河省の山といふ山には一望数百里殆んど一本の樹木もなく殺風景極まれる間に、此處にのみ明鏡の如き湖沼が松林に開かれ、其周圍の山麓に喇嘛寺が竝び立ってゐる有様は、沙漠の中に蜃気楼が現出したやうである。余は二十年來熱河を調査せんことを企てゝ居ったが終に昨年十月に至り始めて其希望を實現することが出來た。」と。

川端康成は、伊東夫妻に世話になったと書いている。その著書『美しい旅』の表紙は、承徳の民間美術の切り紙(剪紙)が飾っている。川端は知恵子さんの案内で離宮散策に興じ、二人で蝶を追いかけたという。

ところで「避暑山荘」とは康熙帝(1654-1722)の命令で建設された離宮・行宮にほかならず、康煕から乾隆時代まで、増築を繰り返していたらしい(雍正帝はここを使わなかったという)。

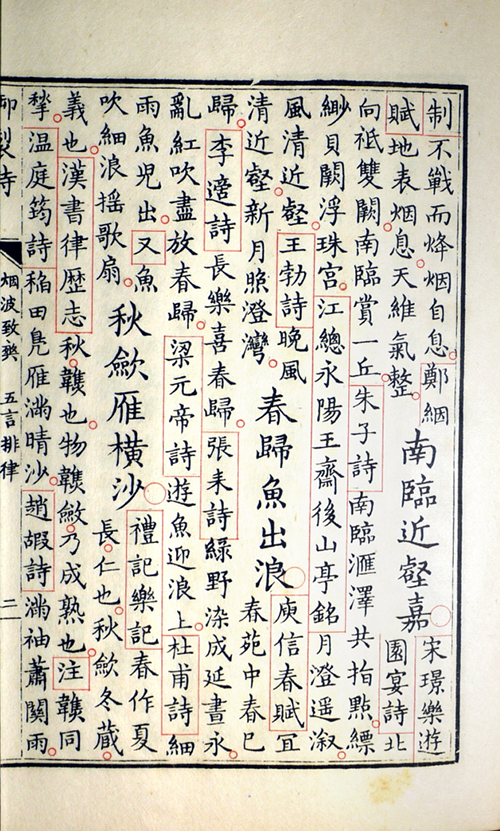

その景色の三十六景を康熙帝が選定してこれに自らの詩を付け、臣下がこれに和し、これらの詩に解釈・注釈をつけた版本を出したのが『避暑山荘三十六景詩図』と称される殿本である。横長の図版が36図つけられている(図は「片観音」という形式で挟み込みになっている)。また本文は木版・墨赤二色套印である。套印とは多色刷りという意味の漢語だが、本文に対して注釈をつけるためにこういう手のかかる作業をしたのである(図1)。民間ではあまり見かけない。皇帝の本だから、手間や費用は無制限に掛ける。掲載の図は満洲国時代に作られた精密な影印本だが、これは木版ではなくコロタイプの影印だという(家蔵)。またこの原本を提供したのは羅雪堂、すなわち羅振玉だ。羅振玉は満洲国建国にもかかわり、高官だった。30年ほど前に私が入手したときは、これが何なのかよく理解できなかった(値段も安かったが……)。満洲国の文化事業として、清朝の殿本を影印する、これも国家事業だったのだろう。

ちなみに殿本とは、清の故宮のなかの武英殿に設けられた出版制作機構から出されたもので、ここで宮廷版の書籍を刊行したのである。一般の呼称としては「殿版」が通りがよい。その個別のものをさすとき、「これは殿本だ」という。

熱河の離宮は、康煕42年(1703)に大規模な造成を開始したとされる。康熙帝はこのとき知命に近く、国内的には清朝の支配が確立し安定期に入っていた。帝はますます壮健さを誇っていたらしい。

この地を選んで離宮を作った理由については、いくつか考えられている。

第一は北京の夏の暑さで、そのために「避暑山荘」の名がある。熱河(承徳)は北京から北に250キロ余り離れた高原で涼しく、この地で1年の3分の1近くを過ごして政務を執ったという。この地は本当に政務をこなすのに適していた。特にモンゴルの諸王や外国の朝貢使節に接見した。時代は下るが、乾隆帝がここで英国の使節ジョージ・マカートニー(1737-1806)を引見したことは、よく知られている(1793年9月)。もう一つの理由として、この地の北側には広大な「木蘭囲場」という名の狩場が広がっていた。この狩場には100を超える基地があって(宿泊や食事が出来たのだろう)、それらを利用して狩りを楽しんだという。昔は猛獣が多数生息していたから、康熙帝は自ら弓で熊や虎を倒した。王侯貴族の楽しみといえば、狩り――これに勝るものはないのだろう。わが徳川の将軍も同じように江戸の西側に広い狩場があって、目黒の鷹番という地名は、そこに鷹番役人の屋敷があったことを示すらしい。

避暑山荘の景色三十六図についていくつか見ていこう。これは西湖十景や瀟湘八景に範をとったものだろう。

以下並べると、

烟波致爽、芝径雲堤、無暑清凉、延熏山館、水芳岩秀、万壑松風、松鶴清越、雲山勝地、四面雲山、北枕双峰、西嶺晨霞、錘峰落照、南山積雪、梨花伴月、曲水荷香、風泉清聴、濠濮閑想、天宇咸暢、暖溜暄波、泉源石壁、青楓録嶼、鶯噤喬木、香遠益清、金蓮映日、遠近泉声、雲帆月舫、芳渚臨流、雲容水態、澄泉繞石、澄波叠翠、石磯観魚、鏡水雲岑、双湖夹鏡、

長虹飲鏈、莆田叢樾、水流雲在。

別墅の山紫水明を謳うわけだから、漢字に水が多いのはわかる。水を表すものとして、泉や波、渚がある。また山や雲にちなむ語句もある。

しかしこの離宮は、康熙帝が造園を命じてから完成するまでには相当の期間を要したようだ。資料によると10年で完成などというものがあるが、信じられない。委細は専門家に任せよう。ただし、あとから乾隆帝も手を加えてさらに三十六景を足しているから、合計72景、推して知るべしだ。

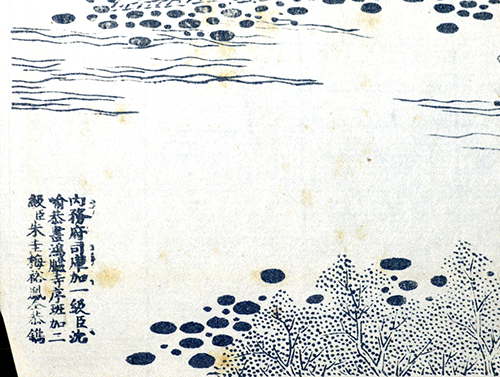

もう一つは「鶯噤喬木」だが、これは水辺の四阿と並んで喬木がまばらに生えそろい、ここに鶯が啼くという趣向らしい(図4)。対岸にも同様に四阿が見え、水面にはさざ波がたっている。ここにもひとはいない。しかし山の描き方や建築の描写はまえに同じい。人影があれば点景になるのになどというのは、皇帝の権力の大きさを理解できない、われわれ下々の徒心であるのだろう。

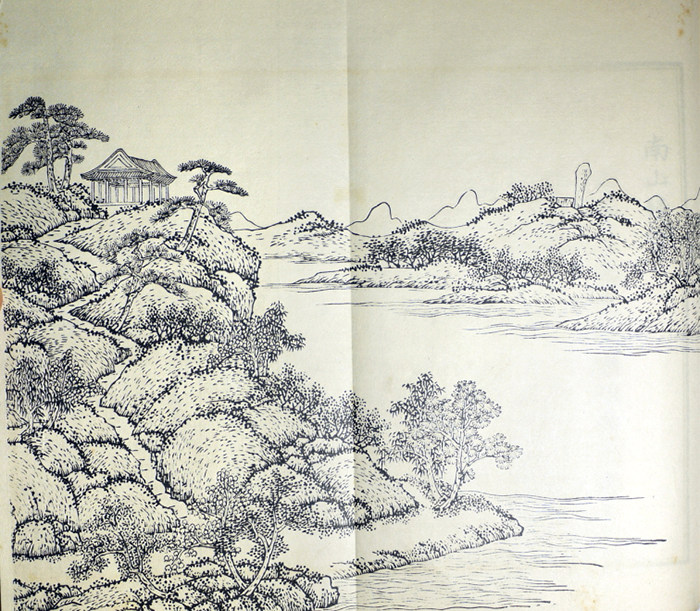

水ばかり眺めて退屈だから、岩に行く。「錘峰落照」(図5)だ。これは特定の固有名詞を使っている。現在は「磬錘峰」と呼ばれる「錘峰」は独特の形をした奇岩で、直立しているため「錘峰」と付けられたらしい。辞書で引くと錘は分銅とか糸巻き棒と出てくる。磬は玉や石でできた打楽器だから、それを打つ棒とでもいうのだろうか。幸いこの岩山はまだ存在していて、今や「磬錘峰国家森林公園」の観光資源にもなっている。この岩の近くまで、リフトで行けるらしい。興味のある方はネットで「承徳 錘峰」を調べればよい。写真もたくさんある。下には「磬錘峰」と康熙帝の文字を刻った大きな石が建っている。

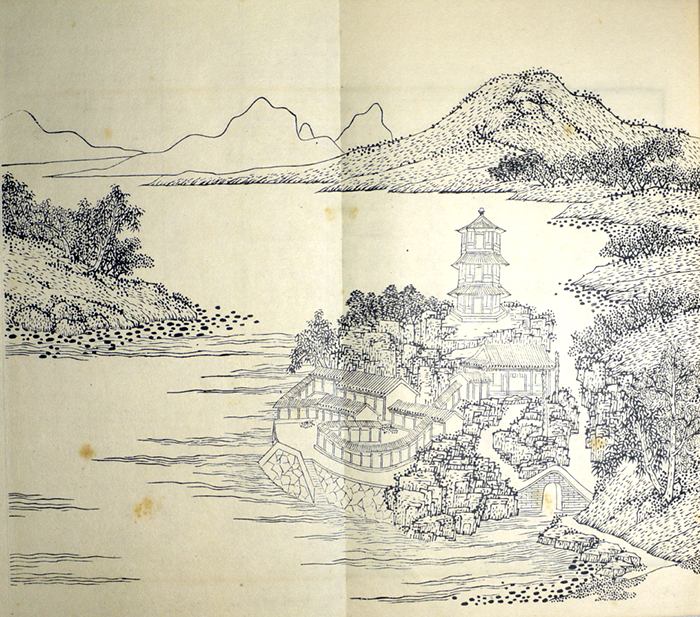

「天宇咸暢」(図6)は建築物が主人公だ。右寄りに小島があり、そこに塔が建っている。三階建てのように見えるが土台が高いので、もっと高く見える。島へ渡る橋を渡っていくと、この別天地にたどり着くのだ。入り組んだ回廊は、円くまた角張って奇想を孕む。奇岩が配置された島に棲むのは、いかなる仙人か……と思わせる、贅をつくし工夫を凝らした小島だが、よく見ると不思議なのは陸地とのつながり方が不明瞭なことだ。どうつながってどこまでが水なのか切れ目がわからない。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家) 掲載記事の無断転載をお断りいたします。

まず水のつくものを取り上げると、「水芳岩秀」、「曲水荷香」が目立つが、「泉源石壁」のように水以外の字で表しているものもある。

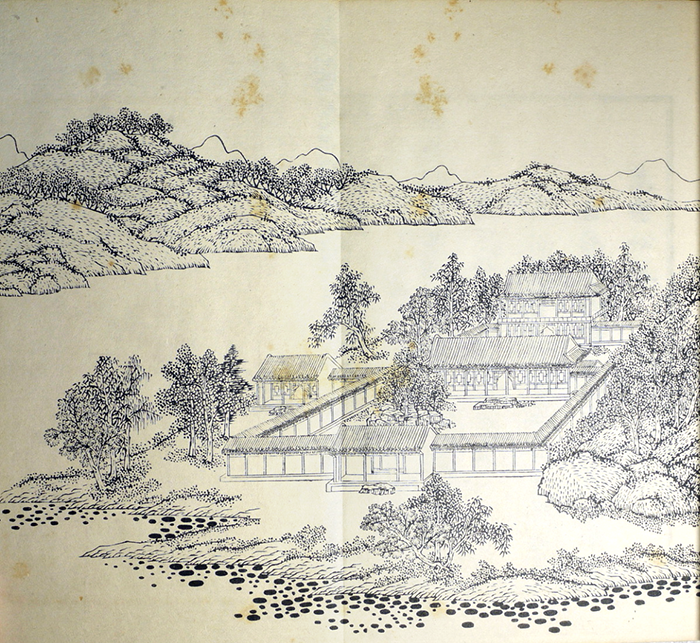

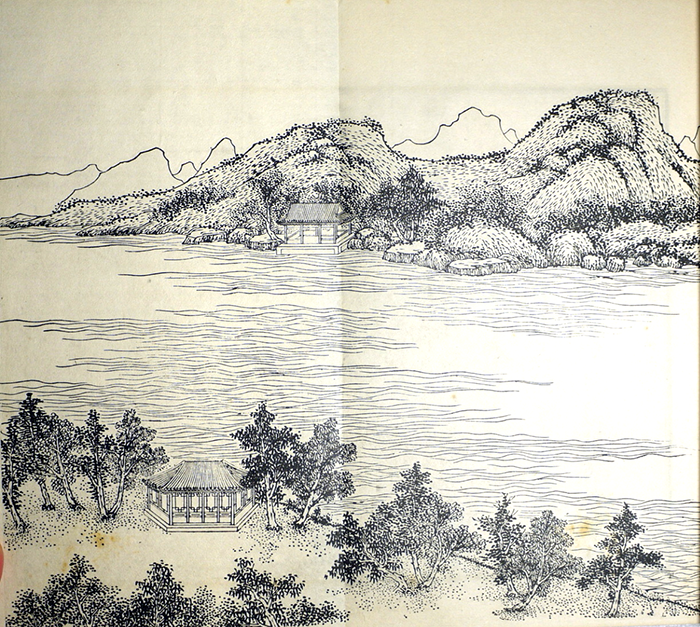

何点か図版を見よう。図2は「水芳岩秀」で、湖の手前に院子があり、周りは疎林が囲んでいる。また院の手前には、岸辺に黒い点々が見られる。水草が茂っているのか。院子は遠近法を適用して描かれているので、違和感はない。ただし、人物は一人もいない。これは帝の持ち物の庭園であるから、浮世の人間は存在できないのである。他の三十数枚の挿絵も同様に、全くの無人である。そして、この作品を見て感じるのは『耕織図』との類似だ。細かい銅版画のような線描で山肌を描き、木々の葉は丸い点々で表し、建築の瓦は細い線描の重なりだ。しかも遠近法が適用されている。遠くの山々は、白くかすんでいる。これはまさに西洋風な庭園表現で、これを木版で表現するのは並大抵の技術では叶わない。宮廷画家の沈喻と名刻工の朱圭らが手がけた名品だ(図3)。

「錘峰落照」は西湖十景「雷峰夕照」を念頭に置いて作られた語句だろう。「錘峰」に落ちる夕陽を眺めて「無限に好い」(「夕陽無限好」〔李商隠「楽遊原」より〕)と左手前の四阿から眺めて悦に入るのが皇帝の愉しみなのか。

これは画家の失敗作か。デッサンも西洋美術からすればくるっているが、これは中国美術の伝統的な遠近法を忠実になぞったためにこうなったので、帝の目にはごく自然な風景と建築だったのだろう。しかし、今日の我々が見ると常識的には、この建築はあたかも「エッシャー作品」(エッシャー 1898-1972、オランダ生まれの版画家、だまし絵の大家)のように見えてしまう。回廊の構造が、謎めいていてアルファベットにも見えてくる。そのうえ湖水と橋や小島のつながり具合も、奇妙すぎて困惑する。しかし、これは帝が許可して描かせたものだから、康熙帝はご満悦だったのだろう。(図版はすべて家蔵のものを使用、続く)