『耕織図』和刻本の周辺②

―江戸初期に出された和刻本とその源流―

瀧本 弘之

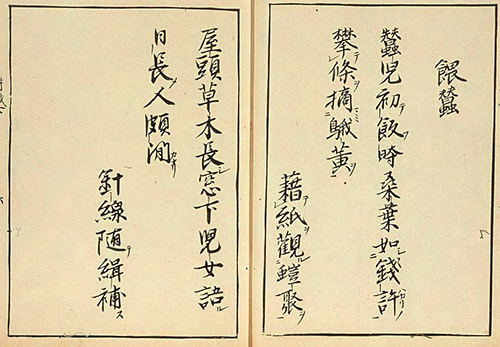

今回は江戸初期に刊行された『耕織図』に触れたい。日本製の『耕織図』は中国・天順年間(1457-1464)の『耕織図』の複製で、狩野永納という画家が手がけた。もとの中国刊本は失われている。日本製は線装、二冊の版本で和紙に刷られ『耕』『織』に分かれ、『耕』は21図、『織』は24図を数える。所謂和装本だ。この『耕織図』はよく知られている前回に紹介した焦秉貞が描いた『耕織図』とはおもむきが違う。数百年前の古態を遺すものだ。『耕』の冊に漢語の序文が「耕織図記」と題して8行21字が6頁続く。筆者は広西按察使の王増祐で隷書体、白文だ。王増祐は永楽年間の貴渓(江西省東部)の人(『江西通志』巻二十)。続いて楷書で返り点と読みが付いた漢文が4頁。筆者は南宋の楼璹の子孫、楼杓である。祖先の楼璹が、皇帝に耕織図と詩を献上し、顕彰された由来などを述べている。それから目次で「耕織図総目 朝議大夫……略……楼璹上進」と書かれている。

その後は本文で、図と詩を組み合わせる。先ず見開きで文字があり、その次に見開きで絵がついている。これが続いているが、『織』の巻では最後の6図のみ詩の文字を伴わない。日本に伝来したものが欠けていたのだろうか。漢字(詩)にはカタカナでふりがながあり、返り点も彫ってある。基本的に図の中には文字が全くない。従ってどの図がどの工程に相当するのかは、読者がその前の詩の部分を見て判断しなければいけない(先の見開きが文字で、次に図が来る。これは日本刊行時にこの順番にしたのだろう。普通、中国では図が先だ)。

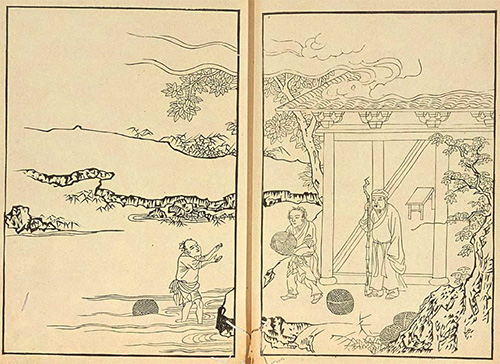

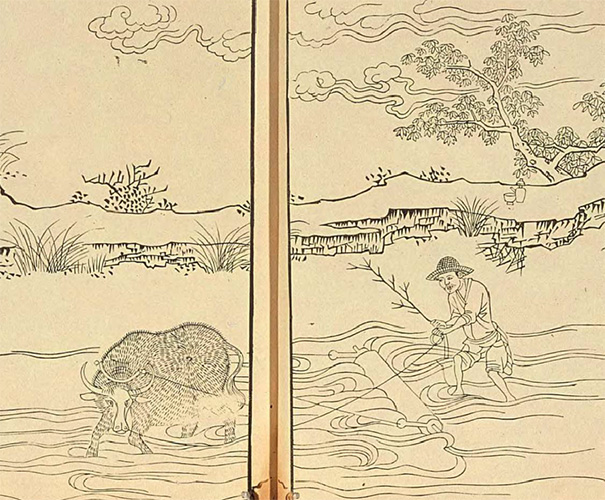

「耕」の部分からはじめよう。最初の図1は「浸種」である。籠に入れた種を水に浸している。少しとばして「碌碡」に行く。これは「碌碡」(図2)で、農具の名。石製でテニスコートなどで用いるローラーに似た形状をしており、田畑の土をならすのに用いる。康熙字典には「碌碡、田器」とある。絵は水田の中で牛にこれを引かせているが、これに付けられた文字では「万頃平如掌、漸暄(喧の誤りか)牛已喘」。牛が喘いでいると書かれているのに、この絵ではのんびりとして農夫もムチの代わりのつもりか小枝を持つ。碌碡を引く牛の首枷に牽引する綱がついているのが、絵ではよく分からない。多分もとの絵を描いた人もよく分かっていなかったのではないか。重いローラーを引く綱も細すぎる。

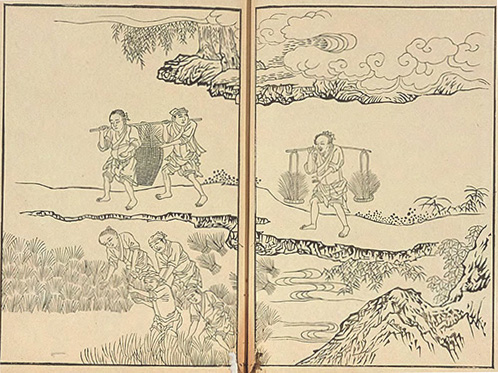

「挿秧」(図3)は苗を植える作業だ。秧は苗の意味。挿は『説文解字注』に「刺内也」とある。ちょうど都合のよい大きさに育った苗を運んできて、水田に「挿」している。つまり田植えだ。働いているのは皆男衆で、肩に苗を担いだり、田に植えているさまだ。この作業は機械化以前のかつての日本では、男も女もやったが、中国では専ら「男」の仕事と考えられていたのか。頭に冠り物をしているものも、していないものもみられる。畦道が随分曲がりくねっている。

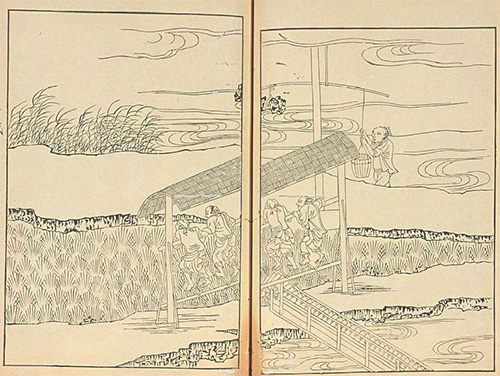

「灌漑」(図4)。稲が育ってくると水田に水を入れなければならない。「灌漑」は水を引いて耕作地を潤し、作物の生育を助けること。畝のこちら側には水があり、それをペダルを踏んで水車を廻し、田地に引き入れている。四人がかりだ。向こうの方には一人で川の水を汲んでいる人物がいるが、どこに水を引くのか分からない絵だ。とまれ、何となく作業は理解できる。

参考に掲げた写真(図5)は1930年代に撮影されたもので、上海にあったアメリカ系の出版社「ケリー&ウォルシュ」のカメラマン、スタンリー・グレゴリー(Stanley O. Gregory[1902–1955])によるものだ。足踏みで川から水を汲み上げ田に注ぐ。写真も図と同じようなことをしているのが分かるだろう。狩野永納復刻の版本『耕織図』の原刊本は、序が明の天順年間のもので、楼璹が献上した『耕織図』は南宋時期のものとされるから、いずれにせよ「足動式」のポンプは数百年を経ても変わらなかった農業技術のひとつといえるだろう。効率はよくないが、最近はやりのエコロジーの観点からいえば、優秀な道具かも知れない。これならば、排出される二酸化炭素は人間が出すものだけですむわけだから。

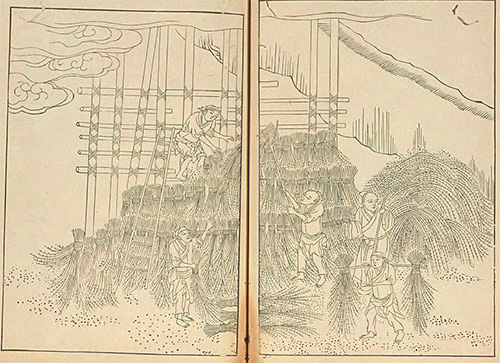

「登場」(図6)。辞書には「登場、指穀物成熟、收割後運到場上翻晒或碾軋。演員登上舞台演出」などとある。「登場」というと日本語でも現代語では頻繁に使われるが、この場合は作物が成熟したら「場」にあげること。つまり刈り取った稲を干し場に揚げることだ。現代の機械化農業にこの作業はないようだが、昔はこれが必要だった。重労働だろうに、働く農民たちの表情にはなんの苦悶もなく、淡々として平静だ。しかもどの人物も筋肉に力を入れているそぶりがない。ここに描かれたのは詩に表わされた労働賛歌の図像表現なので、苦役ではない様相になる。人民は、こうしたニュートラルな表現になるのだ。

かつてある研究者が、

●狩野派の実力は ここで渡来した刊本を模写した画家、狩野永納(1631-1697)について見ておこう。彼は江戸前期の画家で名は吉信、字は伯受、別号は一陽斎、素絢軒など。彼は「京狩野派」の代表的画家・狩野山雪(1589-1651)の長男で、はじめ父に学びのちに狩野安信についたという。学究肌で古画をも研究し鑑識にも精通した。父・山雪の遺稿を受け継いで元禄六年(1693)『本朝画史』五巻を刊行、これは日本最初のまとまった画人伝を編述したものとされる。

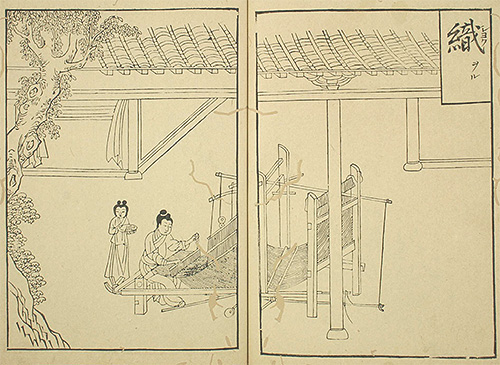

この図7の右上に小さく囲って標題を入れたのは、日本で翻刻したときの付け足しだろう。「織」には音読みの「ショク」と訓読みの「ヲル」までが付け加えられている。

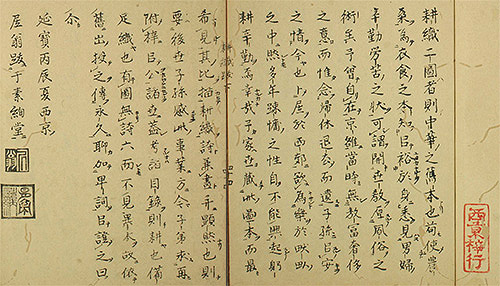

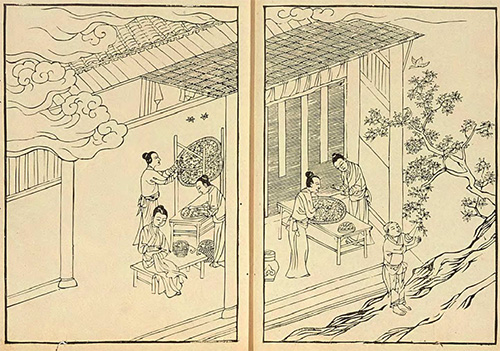

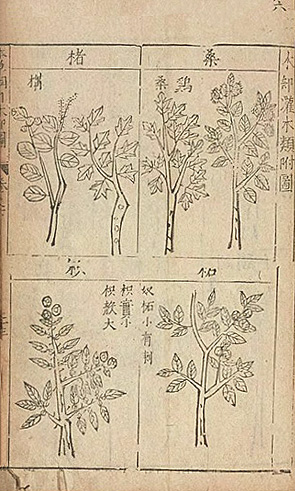

●画家の手による「手記」 二冊本の『織』の一番最後に跋が入っている(図8)。私はこれを見たときに画家にしては稚拙な字なので、これはあとから「覚え」のために所蔵者が書き入れたものかと誤解した。早稲田大学本の跋には返り点や読み仮名がふってある。しかし、いっぽう国会図書館本を見ると、これは白文できれいなままだ。そこで、これは刊本で永納本人の自筆のママになぞって彫られたものと見える。早稲田大学本は、永納の文字で彫られたものを他人が返り点や読み仮名を振って読んだ「記録」になっている。永納の経歴からすると、彼は才能溢れた画家ではなく、むしろコツコツ型の人だったらしく、確かに画家の自筆文字にしてはすこし寂しい。とまれ、それによると刊行したのが永納自身であることは間違いなく、架藏の秘本を後世に遺すために刊行したと記されている。跋は2頁にわたり、跋の頁の反対側頁に「西亰梓行」と赤い判がある(亰は京の異体字)。すなわち京都の西で刊行されたということだが、書肆は記されない。それにしても、「惟念帰休退厺(去)」していたが、身体が頑強でないので農にたずさわれぬ、この本を刊行し子孫に遺すという。跋は西京の素絢堂(号が素絢軒)にて㞐(㞐は居の異体字)翁(永納の別号)が記すとあるので、本人の跋であること間違いない。「㞐・厺・亰」など難解な異体字を各所に鏤めているとこから推察すると、この人、すこし頭でっかちだったと思われる。 紙幅も尽きてきたので最後に『織』のところを瞥見しよう。最初は「餵蠶」(図9)で、蚕の餌やりだ。餵はエサをやること(詩には、丁寧に返り点なども添えてある[図10])。図9の右手の灌木は桑のつもりか。これに詩に合わせたのかも知れない。しかし私たちの知っている桑にはちっとも似ていない。しかも、この一本の木だけではたくさんの蚕を養うことはできない。この「桑」は女たちが世話しているものが「蚕であることを認識させるためのしるし」なのだ。この絵には標題の「餵蠶」は図中に示されていない。それを示すための飾りのようなものとかんがえるべきか。 参考に明末の『本草綱目』(金陵本)の「桑」を見ても、これ自体似ているともなんとも言えないしろものだ(図11)。ちなみに「桑田」という言葉は、『詩経』のなかに既にみられるから養蚕がいかに古い農業なのか理解できるような気がする。図9の左上には「雲形」が出ているが、この形は図と調和していない。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家) 掲載記事の無断転載をお断りいたします。

「挿絵を有する農書や技術書を農業史資料として用いる際、まことに厄介なのは、臨摹する人あるいは画工にその方面の専門的な知識が欠けていたり、また重刻の際の不注意により、時として農具などが正しく描けていなかったり、さらには翻刻の時に挿絵を一新し、その時代に通行しているものにすっかり改めるといったケースがあることである」

と嘆き節を上げていたが、確かにそうかもしれない。いや、その方が多いだろう。しかし、歴史史料として絵画や版本を利用するときに注意すべきことの第一に、それは「歴史史料として作られたものではない」という側面を忘れてはならないのではないか。「参考」に絵画や版画を使うのはいいが、そのままに描かれているはずだと思い込んだら、アウトなのだ。特に中国絵画というものは、本来的に「高貴な人の閲覧に供する大切なもの」なのだから、少しでも不快感を生ぜしめるものは捨て去るのが原則だ。だから人民は……あるべき姿に描かれるし、高貴な人の肖像も実際とは関係なくつくられる。明の朱元璋の肖像もいくつか全く異なったものが知られているが、作る側の立場で、どうともなってしまうのだ。

肖像というのは、理想を表わす。明治期の写真も皆、修正が入っているはずである。スナップ写真に写っている人民はみな薄汚れているが、居住まいを正した貴人は、キリッとした表情に修整されている。写真師の仕事の大半は、依頼者の満足するものを作り上げることだから、専門家でなければ出来なかった。今日のような、気軽なものではない。閑話休題。

永納の『耕織図』が刊行されたのは江戸初期(跋は延宝丙辰=西暦1676年)で、まだ中国から日本に招来される漢籍類が少ない時代だから、絵手本としても珍重されたに違いない。既に述べたが刊記のある天順刊本(15世紀中葉)は中国にも存在しない。つまり極めて貴重なのだが、その割に注目されてこなかった。理由を考えてみると、第一に不全本と言うことだ。『耕』に文字は揃っているのに『織』の文字(詩の部分)が不足しているのだ。しかも「耕・織」の数が図も詩も合わない。

耕では「浸種」の図の前に、見開きで詩がついているのに、これが第二冊の『織』になると「祀謝」までしか詩の文字はなく、残りの「絡糸」「経」「緯」「織」「攀花」「剪帛」には詩がない。またこれらには絵の中、右上に四角い枠を作り、そこに「絡糸」「経」「緯」「織」「攀花」「剪帛」を入れているのだ。つまり『耕』冊『織』冊ともに絵は図中に文字がないのが原則、但し『織』冊最後部の6枚の絵には図の中に小さく文字を入れて、本来は詩が備わっていたはずの部分を「補う」ために標題を付けた形だ。

私の考えでは、このもとになった明の刊本は最初から線装ではなく、「胡蝶装」つまり、二つに折った横長の紙に見開きの版面を刷り、中に二つ折りにして中央でのり付けした装幀のやり方であったと思う。明の中期までの装幀はこの方式が殆どで、やがて袋とじの方法が普及する。胡蝶装の形式だと、見開きのままで横長の図を彫ることが出来るので便利だ(線装本では見開き図は別々の版木になる)。あとは折りたたんだ部分をのり付けして本にしていく。但し順番が狂ったり、のり付けが剥がれることがあり、そうした過程で頁が失われることも多々あるだろう。「織」冊の6頁の文字部分は翻刻するものが、詩があればどの工程の絵か分かるが、それがないので「親切心から」図版の標題を小さく右上に入れたのではないか。江戸時代だったから、胡蝶装を線装に直して翻刻してしまったのだ(これが当時のごく普通の製本形式だ)。

総じてあまり典雅な作風でもなく、どちらかといえば稚拙な絵だと言えるだろう。それでも狩野派にとっては、長く家蔵して伝えるべき、たいへん貴重な唐土の一冊(二冊本だが、もとは一冊ではなかったか)として尊重されたのだろう。 本書は既に失われた南宋本の面影を伝える資料だろう。