日本茶の歴史を教えて?

「茶」をキーワードに旅をする茶旅を始めてから20年になる。これまでアジア専門に20数か国、数百の街を訪ね歩き、様々な物を見てきた。人々から「そんなにお茶が好きなんですか」とよく聞かれ、最初の内はあいまいに頷いていたが、最近でははっきりと「お茶はそれほど好きではない」と公言し始めている。

では一体何が好きで、会社まで辞めて茶旅をしているのか、それはずばり「旅」と「歴史」が好きだからだ。茶を通して、その国、その地域の、政治、経済、文化は勿論、人々の生活習慣からその歴史、更に国の農業政策まで見えてくる、とても便利なキーワードだと知っているからである。

アジア各地を旅していると様々な茶業関係者に出会う。こちらがその国のお茶について質問すると、当然のように彼らも日本茶について聞いてくる。既に第3回「お茶にまつわる素朴な疑問」でご紹介した通り、鋭い質問にタジタジだ。世界的に日本への関心が高まる中、日本茶への関心も非常に高くなっているのは間違いない。だが日本茶の情報発信は十分だろうか?

インドで緑茶

インドで出会った若者は、日本の緑茶が健康に良いと聞き、ネット通販で抹茶と茶碗、そして茶筅まで購入して本格的に茶を点てていた。作法はどこで学んだのかと聞けば、それもネットだという。日本語の読めない彼は、英語で書かれた情報を基にお点前をやっていたが、その動作、理解はどうも少し違うような気がした。

それを指摘すると「だって、英語で書かれている情報が少な過ぎるからさ」と反論された。そして「今度東京に行ったら、お宅の奥さんが点てる抹茶を是非飲んでみたい」と言われ、思わず「ごめん、うちの奥さん、お茶点てられないよ」と言うと、彼は困った顔で「そうか、お宅の奥さんは中国人だったのか」と言われてしまった。この話は今や私の持ちネタの一つにまで成っている。

正直これは笑えない話である。「日本人、特に女性は誰でも抹茶が点てられる」という誤解をしている外国人は相当数に上り、日本に詳しいと思われている台湾人茶業者ですら、そう思っている人がいるほどだ。何故そう誤解されるかというと、一つの理由として、海外での日本茶販売促進イベントなどで、売ろうしているお茶は煎茶なのに、必ず和服を着た女性がお点前を披露するからではないかと思っている。

香港のお茶イベント

以前中国に住むお茶好きのコロンビア人から問い合わせを受けた。「日本茶の歴史について、まとめて書かれた英語の本を数冊紹介してほしい」と。私は日本茶の歴史には詳しくないので、その方面に問い合わせると「日本語で書かれた日本茶の歴史(通史)だって殆どないのに、英語などあるわけがない」と言われてびっくりした。

中国で活躍するお茶好きコロンビア人

5~6年前、日本茶の歴史をざっと勉強しようと思ったとき、確かに日本茶の歴史全般が書かれた本を見つけるのには相当苦労した。茶道関連や地域ごとの歴史の本などは見つかるのだが、「日本人はいつから茶を飲み始め、その後どのような変遷を経て、現在に至ったのか」といった、誰もが知りたい通史がなかったのだ。

4年前、お知り合いの橋本素子さんが『日本茶の歴史』(淡交社)という本を出版され、注目を集めた。この題名を見れば、これまでこの手の本がなかったことが、分かるだろう。しかも諸説飛び交う中で、学術的アプローチで書かれているから、大いに参考になる。この本をたたき台として、今後その歴史が更なる進化を遂げてほしいと願っており、コロンビア人の彼の希望に沿うように、英語での出版もあると、世界に向けて日本茶の歴史を発信する材料にもなり得る。

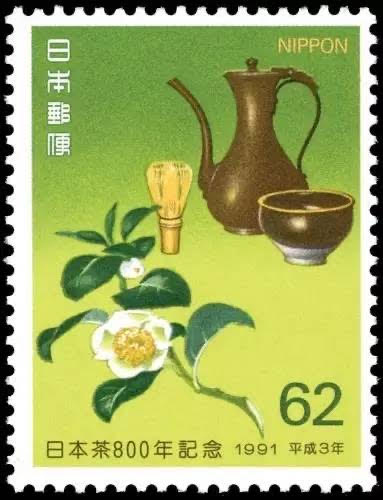

一昨年知り合った中国人の出版関係者は何と自分で「日本茶の歴史」をまとめ、中国語での出版を試みようとしていた。だが彼は日本語が読めず、中国語で書かれた様々な情報の真偽を一々こちらに求めてくるので、正直途中で投げ出してしまった。そしてその中国語情報には唖然とさせられるものも少なくなかった。例えば「1991年発行の郵便切手に日本茶800年記念というものがあるので、日本茶の起源は1191年だな。国営だった郵便局発行だから確かだよな」などという、ぐうの音も出ない指摘もあった(一応日本茶の起源は遅くとも西暦800年頃となっている)。

切手 日本茶800年記念

なぜ彼がそんな無謀な出版を考えたかと言えば、実は「中国人は今、日本のことが知りたい。茶業関係者なら日本茶の歴史を知りたいはずだし、そこに歴史上既に消え去ってしまった中国を見つけ出せるかもしれないと思うから」との答えには成程と思うところがあった。

近年の世界的な抹茶ブームの中で、日本の茶業者が「あれは本来の抹茶ではなく緑茶を潰しただけのパウダーだ」というのを何度も聞いた。確かにそうかもしれないが、内輪だけで分かっていても、世界は勝手に動いてしまい、情報が間違っていても流れていく時代なのだ。日本人は日本のことを発信するのが何て苦手なのかと、つくづく残念に思ってしまう。

▼今回のおすすめ本

『日本茶の歴史』

『日本茶の歴史』

「茶道教養講座」の1冊。同シリーズからは『喫茶の歴史』『中国朝鮮の陶磁器』なども刊行されています。

――――――――――――

須賀 努(すが つとむ)

1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。

blog[アジア茶縁の旅]