見山書店(ギンサーンシューディム)

大きな木の下の見山書店

この連載も2年目を迎えた。この間、取材を受けてくれた書店や、香港の本好き・本屋好きの人たち、さらには地元の作家――例えば陳浩基さん――に「お気に入りの書店は?」と尋ねてきた。すると必ずといっていいほど名前が挙がったのが今回ご紹介する「見山書店」である。

●町の喧騒から離れた本屋

香港島の上環(ションワン)を山側(南側)に上っていくと、何本かの通りを過ぎて「太平山街(ターイペンサーンガーイ)」に行き当たる。このあたりは静かなマンション街であるが、ここにも香港によく見られる「1階は店舗。2階以上は住宅」のビルが並んでいる。

その一角に、まるで「二階建ての一軒家」のように見える「見山書店」がある。店舗の前にはちょっとした前庭があり、雨さえ降らなければそこに本が置かれたテーブルやベンチが並び、客が腰掛け本を読んでいたり、隣にある茶餐廰(大衆レストラン)で注文した料理を食べたりしている。すぐ隣には卜公花園という公園もあり、街の喧騒から隔絶されたような空間だ。

●店主と持ち回りの「店長」/開業の経緯

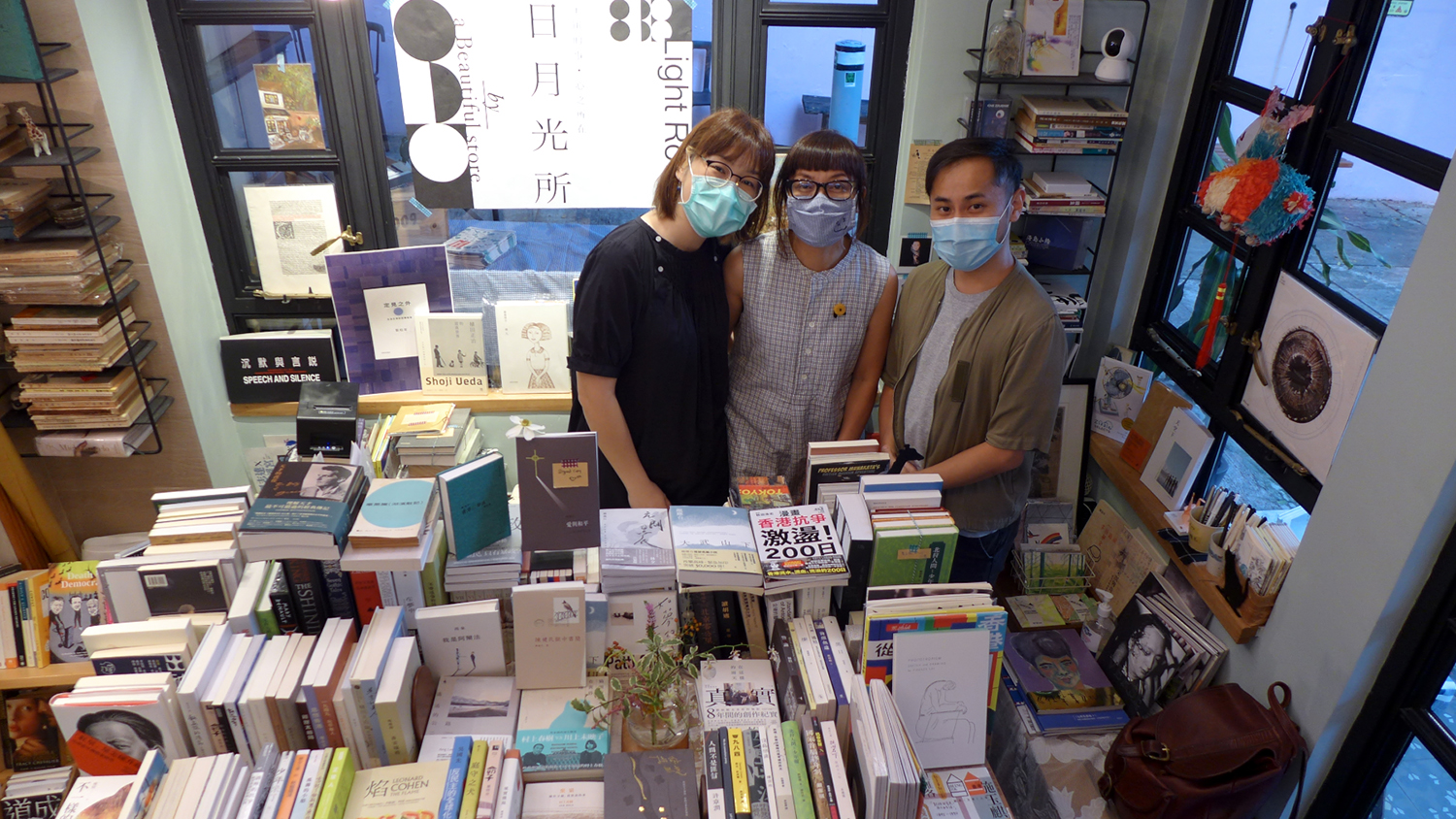

見山書店の店主はシャロンさん。一方、「店長」は持ち回り制だ。20人以上いる「日替わりの店長」が毎日一人で店を切り盛りしている。中には、以前からシャロンさんと「読書会」を開いていた人もいて、いずれも本好きな人たちだ。取材の日の「店長」はエイミーさん。シャロンさんとエイミーさんのお二人に、まず開店の経緯から話を聞いた。

シャロンさんが前の職場を退職してフリーになった頃、小さな雑貨店を経営している友人と話す中で「私なら本屋が開けるかもしれない」と思い立った。しかし、何か大きな構想や将来への展望があったわけではない。ただ小さな店を開きたいと思っただけだという。以前から書店巡りが好きだった。旅に出たなら、必ず現地の書店を見て回る。日本にもお気に入りの書店があり、東京神保町の呂古書房だそうだ。

シャロンさんは、本屋を開くなら自宅からも徒歩で行けて、他に本屋のないこの辺りでと考えた。若者も多くやってくる地域であり、住民には外国人も多い。そうするうちに、空き家になっていた今の物件を見つけた。「大きな樹の下にある」この場所が気に入った。以前は花屋が入っていたという。そして2018年5月にオープンした。

左から、この日の店長・エイミーさん、店主のシャロンさん、ご友人

当初、店のある「太平山街」にちなんで店名には「平山」を考えていたという。そんな時、ある古典の「あなたが会いたい人がいるなら、歩いて会いに行けばいい」という言葉を思い出した。「人と会う」――中国語では「見」を使うが、書店も同様、本を探しに行く――「見」に行くものだ。そして「見山」と命名した。

一方、英語の店名は「Mount Zero Books」。シャロンさんの知人が名付けてくれた。ゼロに戻ること――中国語で言えば「返璞帰真」。本来の自然な状態に回帰すること。山に登ったなら、麓に戻って来て登山が完結する。それで「円満」になるということだそうだ。

店名「見山」。この文字はシャロンさんのお嬢さんが9歳の時に書いたもの

●見山の店内と「前庭」

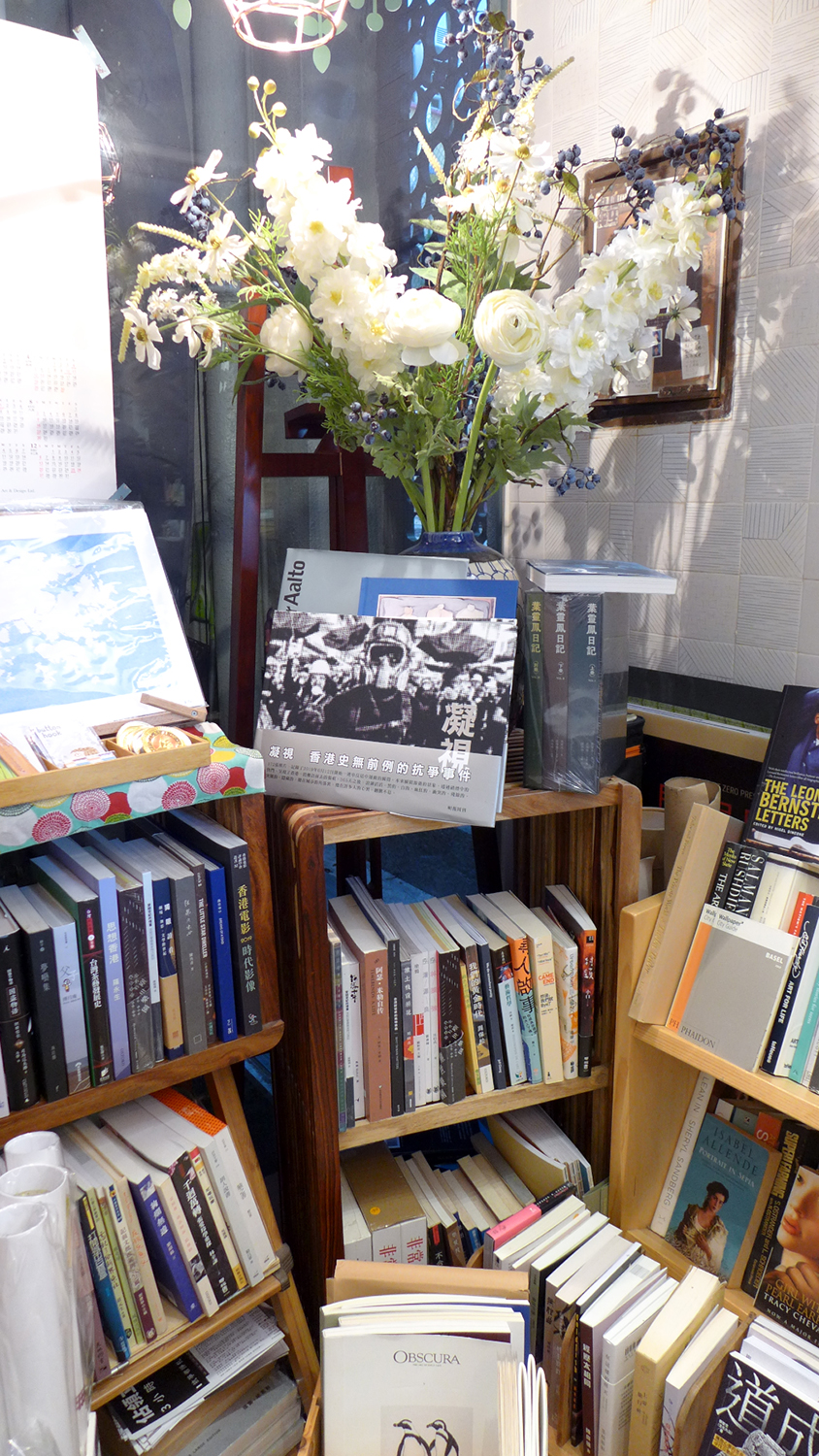

店の面積は8畳くらいだろうか。1階には店長が陣取り、中央のテーブルには新刊などが平積みされており、周囲には書架が並ぶ。階段を上って2階に行くと、壁に書架が並ぶ他は椅子が置かれ、そこで本を読んだり、窓辺の机で作業ができたりする。その机にはノートが置かれ、客が好きなように自分の思いを綴っている。

見山 1階

最近新たに立ち上がった香港の独立書店は、イベント開催が可能なスペースを具えているところが多い。この点について尋ねてみた。

「ここの2階に『スペース』がありますが、イベントができる広さではありません。しかし私たちには『前庭』があります。ここでフォーマルな講座などは難しいが、他にはないリラックスした雰囲気があるのです」

実際にこの「前庭」では、作家が自著にサインをしたり、芸術家が自らの作品を展示販売したりする「イベント」が頻繁に行われている。

見山 2階

「前庭」ではサイン会などのイベントも。

撮影のこの日、社会派風刺漫画家の尊子さんが自著にサインを。

●客層と売れ筋

店の宣伝に使っているのはSNSの中でもインスタグラムのみである。客層は、これを見てやって来る20〜40代がメインだ。それ以上の世代は、見山を取り上げた新聞など紙媒体で知った客になるという。

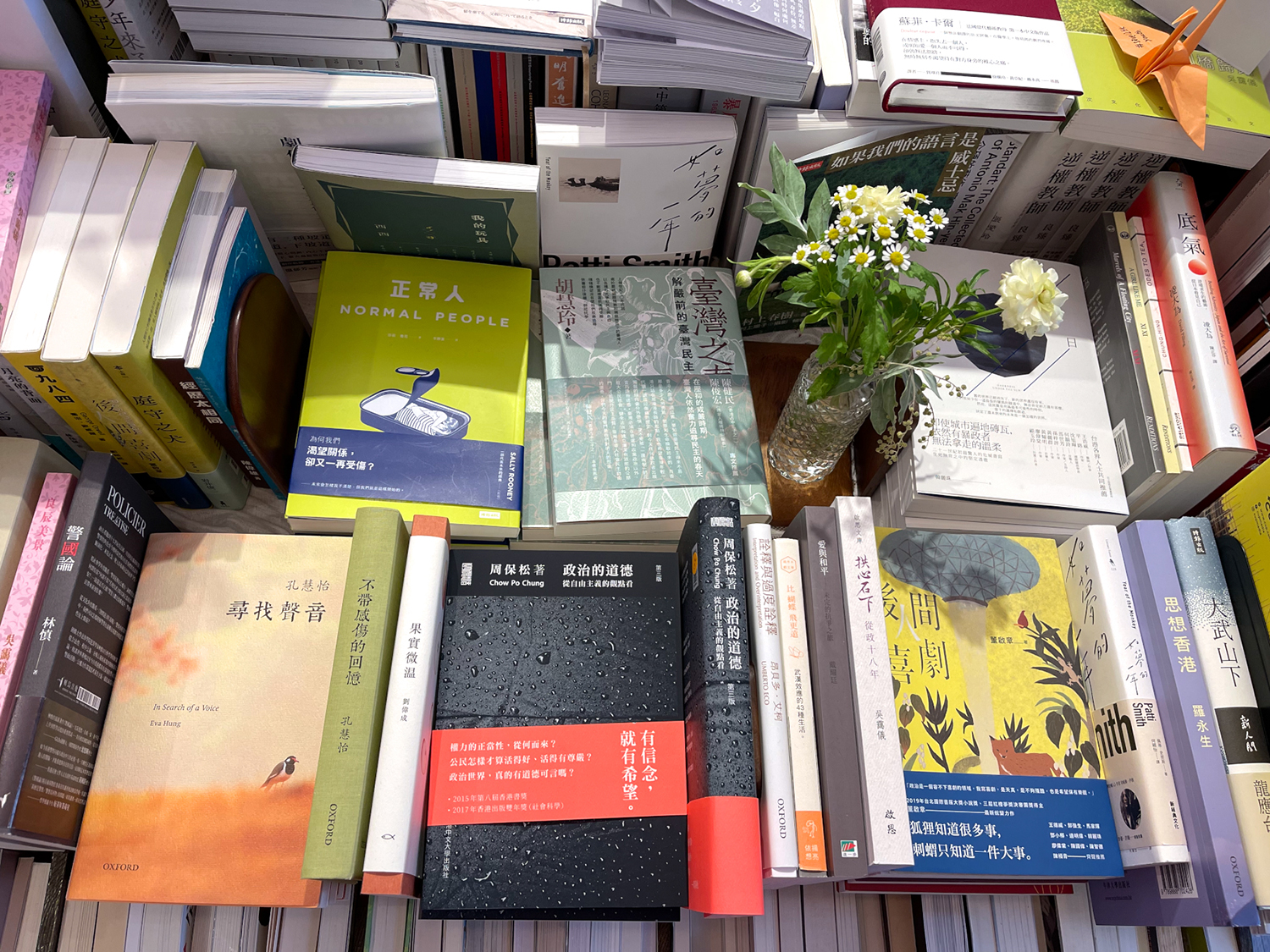

書架に並んでいるのは、文学・歴史・哲学のジャンルが多い。よく売れている本は、他の独立書店にも同様の傾向があるように、地元・香港について書かれたものだという。特に若い読者層が、自身が生まれたこの都市について理解を深めたいというケースが増えている。

日本の作家では、村上春樹の新著『猫を棄てる』(台湾から輸入の翻訳本)が平積みされていた。村上の本はいつも入荷するやいなや、すぐに売り切れになるとのこと。エイミーさんは夫婦そろって大の村上ファンだそうだ。

仕入れる本の選択は、シャロンさんだけではなく、各「持ち回り店長」の提案によって決まっていく。「店主と仲間たち」によって手作りで出来上がっている本屋という雰囲気が濃厚である。

●独立書店間の交流

今回の取材に先立つ数カ月前、筆者が見山書店を訪れた時、店長席には見知った人が座っていた。この連載の第2回「艺鵠(アイゴッ)」に登場した陸海敏(ミミ)さんだ。なぜ彼女がここに?

「独立書店の間でよく交流をしているのです。今日は、ここ見山のエイミーさんが艺鵠の私の席に座っていますよ」とミミさん。

香港の他の独立書店についてシャロンさんは、競争相手ではなく互いに学び合う対象だと言う。交流を通して、各書店が置いている本の情報を入手したり、長所を取り入れたりしていく。さらに重要なのは、小さな書店が厳しい経営環境の中で「決して孤独ではない」と意を強くし、将来を見据えていくこと。

取材の日は平日だったが、客の流れが途絶えることはあまりなかった。他の新しい書店では、書籍自体よりも併設したカフェでの売り上げが多いケースも少なくない中、見山は「ありがたいことに」(エイミーさん)書籍販売だけで経営が成り立っていると言う。取材中、学校帰りの女子高生がやってきた。シャロンさんは「学生優待価格」で販売。また、著名な香港の学者が友人を連れてやってきたりもした。客の多くが「本を買いに来た」ということ以上に「見山という場所を訪ねに来た」と感じられた。

見山書店の一日店長を務める「艺鵠」のミミさん

店長席前の平積み

(取材日:2020年10月8日)

▼今回訪ねた書店

見山書店Mount Zero Books

上環太平山街6號地下C舖

Instagram : https://www.instagram.com/mountzerobooks/

▼店主シャロンさんのお気に入りの「本屋の本」

『東京本屋紀事Tokyo’s Constant Booksellers』

『東京本屋紀事Tokyo’s Constant Booksellers』

著者:吉井忍

出版社:聯經出版公司 (台湾)

中国語で執筆活動を行う北京在住の日本人作家・吉井忍氏による東京の書店探訪記。6年の歳月を費やして、東京の小さな書店12軒を取材。2016年に上海人民出版社から『東京本屋』のタイトルで、2017年に台湾・聯經出版公司 から『東京本屋紀事Tokyo’s Constant Booksellers』のタイトルで出ている。香港では台湾版がよく読まれている。

写真:大久保健、和泉日実子

―――――

大久保健(おおくぼ・たけし)

1959年北海道生まれ。香港中文大学日本学及び日本語教育学修士課程修了、学位取得。

深圳・香港での企業内翻訳業務を経て、フリーランスの翻訳者。

日本語読者に紹介するべき良書はないかと香港の地元書籍に目配。

訳書に『時代の行動者たち 香港デモ2019』(白水社、共訳)。