植民地文化学会 2025年度 総会・研究発表会・フォーラム「植民地支配責任を考える」

今年は、2名の研究発表を皮切りに、午後には「植民地支配責任を考える」のテーマでフォーラムを開催致します。

戦後80年を迎えた今年、かつての侵略戦や植民地支配の責任問題は充分な和解も実現していません。特に、本学会が発足以来様々なアプローチから取り組んできた植民地支配責任問題は、多くの議論の蓄積がありながら、依然として未決の植民地支配責任と言わざるを得ません。取り分け被植民地の時代に生きた人々が受けた心的外傷(トラウマ)問題、補償問題、そして払拭されない植民地時代に刻印された差別や排除の思想など、それが清算されるどころか、復権を遂げようとしています。こうした今日的な状況をも踏まえつつ、あらためて植民地支配責任を考えてみたいと思います。

研究発表、フォーラムの参加は会員外の方も自由です。ぜひお誘いください。

■開催概要

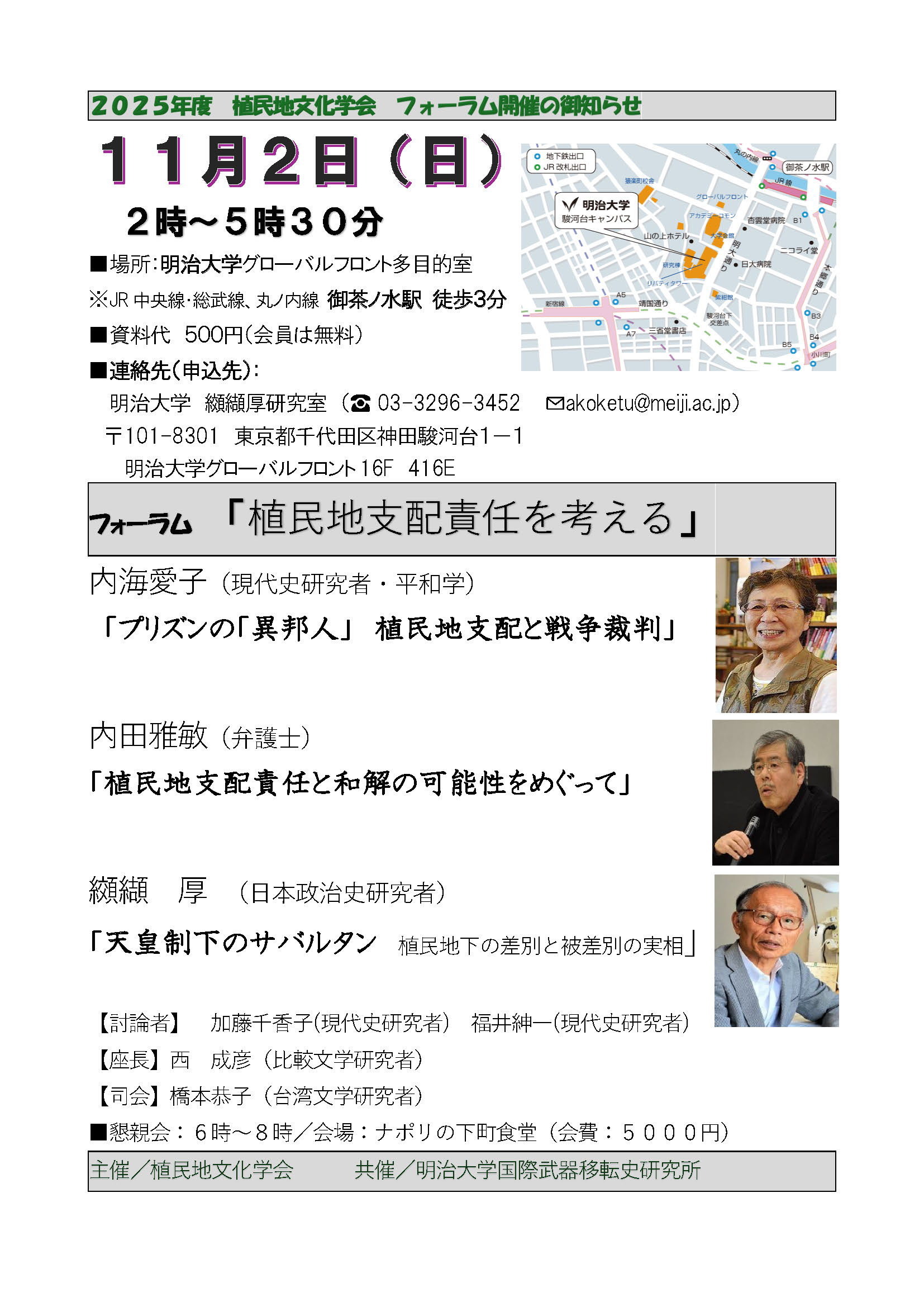

日付:2025年11月2日(日)(オンライン同時開催 ※要事前申請)

時間:

・研究発表 10:30~12:30

・フォーラム 14:00~17:00

・懇親会 18:00~20:00

会場:明治大学駿河台キャンパスグローバル フロント一階多目的室※一階右側の大教室

アクセス:JR中央線御茶ノ水駅・千代田線新御茶ノ水駅下車徒歩3分

フォーラム資料代:会員無料、一般500円

主催:植民地文化学会

共催/明治大学国際武器移転史研究所

*オンライン参加は事前登録制となっています。ご希望の方は、氏名・所属を添えて、10月27日(月曜日)までに下記告知画像内掲載のお申込み先までご連絡ください。

*また、懇親会に参加ご希望の方も、10月27日までに上記にご連絡下さい。

■プログラム(オンライン同時開催)

・研究発表 10:30~12:30

────和仁廉夫(ジャーナリスト)「戦時下マカオで起きた3つの暗殺事件について」

コメンテーター 纐纈厚(現代史研究者)

────西端彩(立命館大学)「黄春明「りんごの味」に描かれる戦後台湾社会」

コメンテーター 橋本恭子(台湾文学研究者)

・休息(昼食) 12:30~13:30

・フォーラム「植民地支配責任を考える」 14:00~17:00

総合司会:橋本恭子

・問題提起

────内海愛子(現代史研究者) 「プリズンの「異邦人」 植民地支配と戦争裁判」

────内田雅敏 (弁護士)「植民地支配責任と和解の可能性をめぐって」

────纐纈厚 「天皇制下のサバルタン 植民地下の差別と被差別の実相」

コメンテーター:加藤千香子(現代史研究者)、福井紳一(現代史研究者)

座長:西成彦(比較文学研究者)

・懇親会 18:00~20:00

会場:ナポリの下町食堂(会費:5000円)

■研究発表要旨

────「戦時下マカオで起きた3つの暗殺事件について」和仁廉夫(ジャーナリスト)

中国広東省珠江河口に位置するポルトガル領マカオは、本国サラザール政権が第二次世界大戦で中立政策をとったため、日本軍の占領を免れた。しかしマカオに暮らす圧倒的多数は広東語を話す中国人であり、珠江河口の対岸香港はアジア太平洋戦争の開始と共に日本占領下に入り日本軍政下にあった。マカオには、歴史上1941~45年の期間だけ、日本領事館も置かれていた。そのマカオで、1942年に梁彦明、1943年には林卓夫が殺害された。さらに1945年2月には、ラジオ体操から帰館途中の福井保光領事が襲撃され落命している。前2者と後者の事件は性格を異にするが、戦局にともなうマカオの微妙な変化を物語っている。3つの暗殺事件とその事後処理を通じて、中立マカオの特殊な役割を考察する。

────「黄春明「りんごの味」に描かれる戦後台湾社会」西端彩(立命館大学)

本報告では、台湾作家・黄春明(1935–)による短編小説「りんごの味(蘋果的滋味)」を取り上げ、1970年代初頭の戦後台湾社会における貧困、ジェンダー、米国依存の問題を文学的にどのように描いているかを考察する。

本作は1972年に『中國時報』の文芸欄「人間副刊」に発表され、1983年には萬仁監督によって映画化され、台湾ニューシネマの代表作『坊やの人形』の一編として収録された。映画は台湾社会の暗部を描いたことで上映禁止の危機に直面し、「りんご事件(削蘋果事件)」として知られる検閲問題を引き起こしたことでも有名だ。

物語は、南部から台北に移住した労働者・江阿發が米軍の大佐が運転する車両にひかれて重傷を負い、家族が米軍から高額な補償や支援を受ける過程を描く。病院で配られたりんごをめぐる描写は、台湾人のアメリカに対する複雑な感情を象徴しており、家族がりんごをかじった時の「泡泡的、有點假假的感覺(スカスカした、どこか偽物のような感覚)」という表現は、当時の台湾社会における米国の影響力とその違和感を示唆する。

また、小説においては娘・阿珠の心理描写が重要な位置を占める。彼女は学校に通えず家事育児を担い、父の事故を機に養女となる決意を抱く。この描写は、日本統治期から続くジェンダー規範を反映しており、黄春明の「海を見つめる日」(1967)との比較も可能である。

本作が発表された1970年代初頭は、台湾の国際的孤立が進み、米国への依存が強まった時期である。作品に描かれる米軍からの「恩恵」は、個人への謝罪ではなく、台湾と米国の政治的関係の一環として提示されており、日本統治期終了後もなお続く外来権力による支配構造を批判的かつユーモラスに描いている。本報告では、文学テクストを通じて、戦後台湾社会の構造的問題を浮き彫りにし、作品の社会批評性と寓話性を明らかにすることを目指す。