琵琶記の挿絵⑧

時代を超えて使われる挿絵の不思議な変遷

瀧本 弘之

内閣文庫には、西廂記と琵琶記を「合体」させた版本がある。「合体」といっても具体的には『琵琶記』のあとに『西廂記』をくっ付けた形で、複雑な工夫はしていない。機械的に繋いだだけだから、切り離せば文字も挿絵もそのまま使える。

しかし、なぜこんな様子の版本があるのだろうか…と考えてみると、これら二作品が抜群の人気を誇っていたから、「両者をまとめたら売れるだろう」ということだろうと想像がつく。それで書肆が手がけたのだろう。しかし、なぜか他にはこうした構成の本は見当たらない。明清戯曲の中で、人気ベストツーを併せたということなのだ。

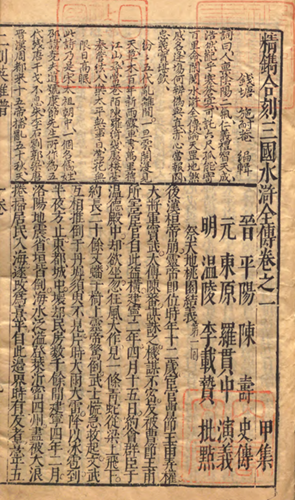

とはいえ、よく調べてみるとそうした考えに沿って作られた版本の類は、それほど珍しくないのだ。たとえば戯曲ではないが、小説本では『英雄譜』と題して「三国志演義」と「水滸伝」を合体した版本がある。

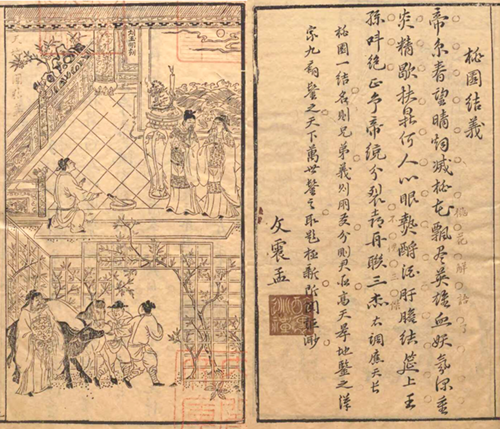

どんなものかというと、ページを上下に分割して、上に水滸伝、下に三国志演義と文章を流していくのだ。間には太い罫があるだけ。文字の大きさは異なっている(上の書体はいわゆる写刻体、下は太めの明朝体だ)がそれは原作の長さに比例しているようだ。これだと、水滸伝を読みながら途中で三国志演義に飛ぶことも可能なわけだ。そこで疑問なのは、挿絵はどうなるのかということだが、それぞれのものをまとめて前後に分けて差し込んである。それぞれの挿絵は全12冊の2冊目(1冊目は目次)にある。100図あり、前半が三国志、後半が水滸伝になっている(三国志62図、水滸伝38図)。例えば、第一図は三国志の「桃園結義」で、その裏側には文字で「賛」が付いている(図2では実際の逆に提示している。版本では先に図があり、その後に賛が付く。こうなるのは、一枚の版木に図と賛を併せておく方が後の処理が便利だという理由だろう)。図2に掲載した「賛」の筆者・文震孟(1574-1636)は、あの有名な明の四大家(沈周、文徴明、唐寅、仇英)のひとり文徴明の曽孫で、明末江南文藝界の超有名人だ。この挿絵にはすべて絵の裏に著名人の賛があり、本人の書を模して彫られているので、それも一つの趣向になっている(といっても本物かどうかは分からない)。

著名人の賛といったが、これがどうやら小唄(詞)でつくられているので、その曲調が最後に指定されている。桃園結義では「右調応天長」(3行目)とあるのがそれで、ここら辺になると唐詩ではなく「宋詞」などの専門家でないと歯が立たない。しかも書体が凝っている。時に草書、また時には篆書とくるからすらすら読めることはまれである。

このように複雑な本づくりであるうえに、忘れてはならないのが本書は「二色刷り」であることだ。

ついでに図の説明をすると「桃園結義」は劉備・関羽・張飛が桃園で義兄弟の誓いをするところで、三国志演義の始まりの場面としてあまりに有名だ。この図では三人がすでに官位を叙されている立派な服装になっているが、実際にはこんなことはありえない(他所に見かける「桃園結義」の絵画でも、多くがこうした服装になっている)。これは主人公たちを簡単に識別するためのサービスなのだ。劉備と関羽とが談笑するところに、張飛が牛馬を連れてやってくる。そして牛と馬を屠って義兄弟となろうというわけだが、田舎の農家の庭先にしては、豪華すぎる家づくり、これもフィクションのなせる業だ。図中に「劉玉明」とあるのは刻工名、すこし薄くなっているが「天地桃園結義」と絵の表題がやや茶色がかった赤で印刷されている。

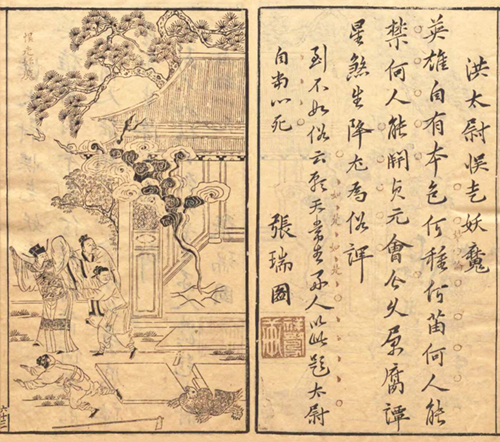

次に水滸伝の挿絵を見る。始まりのところで、「洪大尉誤走妖魔」。地中に封じ込めていた数多くの妖魔を、誤って地上に放ってしまうという発端のエピソード。まだ宋江も魯智深や武松も登場しない。絵の左肩に薄く「●(誤)走妖魔」と画題がある。

小説本の話に流れた。

戯曲本に戻る。琵琶記と西廂記を合体しても、それだけではあまりに工夫がない。そこでいわゆる「名場面集」が登場する。長い戯曲を演じ続けていると、大衆に受けのいい場面はだいたい決まってくる。特に琵琶記のように長いものの全篇(42幕[齣])を通して上演するのは、大変な労力と時間がかかる。受け手にとっても、役者にとっても長時間の舞台は疲れる。そこでいいところだけ抽出して上演しようという考えが出てくる。我が国の歌舞伎などから類推すると、これは納得される。「通し狂言」(初めから最後までぶっ続け)は、本当にやるとなると多分、大体一日では終わらない。現在の公演でも、抜粋したものばかりなのは当然だろう。

■戯曲本のアンソロジー

内閣文庫に数種類、明の戯曲の「抜粋集」が収蔵されている。今回そのなかの一つを取り上げて、そこに使われている挿絵を紹介しながら、その版本を検証してみたい。

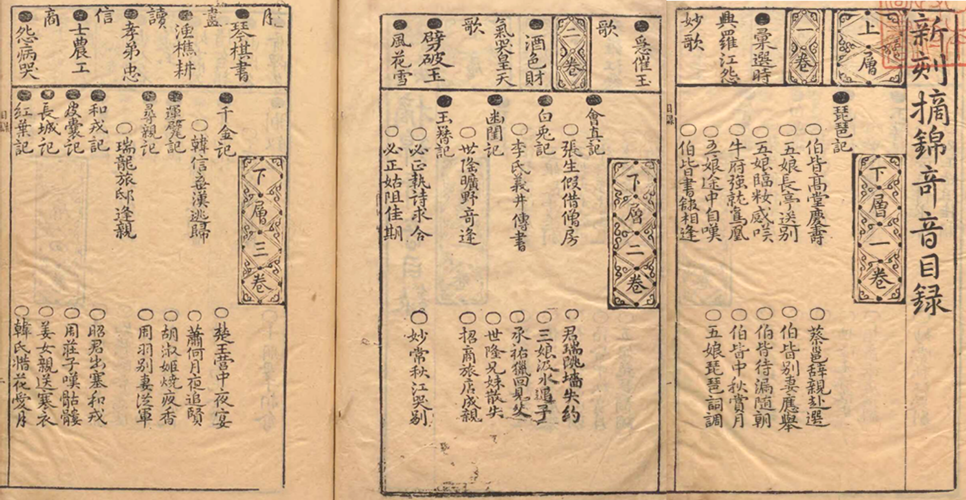

まず、初めは『摘錦奇音』という書だ。巻頭には「新刊徽板合像滾調楽府官腔摘錦奇音」とあり、「徽歙襲正我選輯、敦睦堂張三懐繍梓」を添える。2冊本で上冊は3巻まで、下冊は4-6巻。本書は封面が欠けていていきなり目次から始まるが、目次から「上層」「下層」に分かれているのが面白い。

その「下層一巻」に『琵琶記』が出ている。それぞれの「幕(齣)」の題は便宜的に六字で統一している。「伯皆」とあるのは「蔡伯喈」のことで、「皆」の字は略字のつもりだろう。続いて「蔡邕辞親赴選」「五娘長亭送別」とある。目次を続けて提示すると、上層の二巻部分が興味深い。話の本流とは無関係の熟語の琴棋書画、漁樵耕読、士農工商などの説明があるようだが、該当箇所を探しても見つからない。

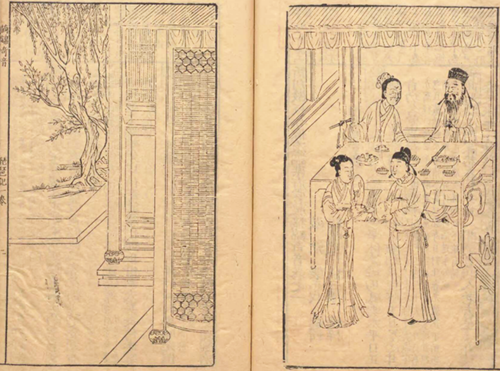

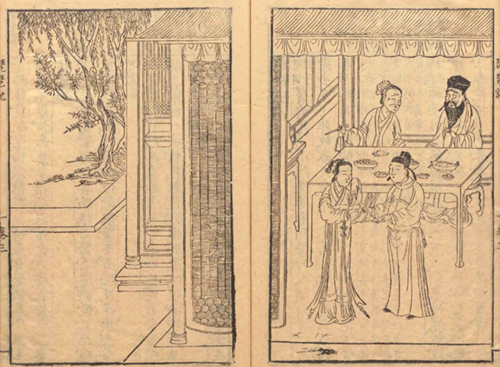

目次が終わって本文の始まりから、どこかで見た絵が目に入る。いわゆる『琵琶記』の始まりの「高堂称慶」の場面だ。参考に、「もともと」の『重校琵琶記』の図を掲げる。双方ともに文字の画題はない。

瓜二つという言葉があるが、それに近いのが図5と図6だ。図5は『摘錦奇音』のもの、図6はオリジナル(といえるかは微妙だが)の内閣文庫蔵本の『重校琵琶記』(金陵陳大来刊本)の「高堂称慶」で、親の長寿を祝う一家の食事風景だ。図5では右頁の簾の端の部分と小机の角を省略してあるが、それを除けばほぼ同じだ。いわゆる戯曲の「さわり集」としては、あまりによくできた出だしで、当時の琵琶記の人気ぶりを裏付ける本づくりではないだろうか。実はこの『摘錦奇音』では、挿絵が連続して『重校琵琶記』から援用されている。

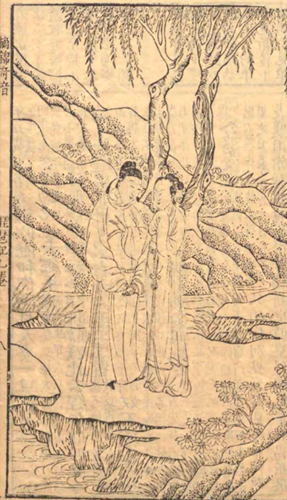

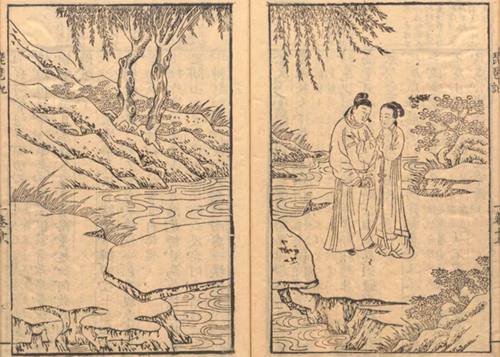

続く「南浦嘱別」の場面では、巧みな作例が見られる。図8の見開きの「オリジナル」画面を、図7では片頁のものに「合成」している。蔡邕と趙五娘の別れを惜しむ場面を、そのまま使うには大きすぎると感じたのか、左右を合成して左側の画面の中に人物を移動して、片頁の出来上がりにまとめたのだ。単純に左側の樹木などを切り捨てるのではなく、左の樹木の前に人物を移動して画面を「再構成」している。それでいて殆ど破綻を感じさせないところが、書肆や画工の技量の見せ所なのだろう。そういえば「高堂称慶」で、右頁の簾を省略したのも、室内を広く見せる工夫だったのだろう。修正を加えた画面では、室内が広がって見える。

このように挿絵についても、そのまま使う場合と加工して使う場合がある。と思って見ていくと、元になった『重校琵琶記』にはない画面が出てきて驚かされる。それが図9でこれは「高堂称慶」の次に来るべき内容を表わしている。画題を付ければ「蔡公迫試」となるべきところだ。だが、もともとの『重校琵琶記』では、「蔡公迫試」の挿絵はない(付いているとすれば、当然見開きのもののはずだ)。それがこの『摘錦奇音』では単面・一頁縦長の画面に五人の人物を描きこんでいる。これは蔡邕に父親の蔡公が都に昇って科挙を受けるように強く進める場面で、右端には隣人の張公がやってきて父親に話しかけているところが描かれ、その左前には蔡邕本人と母親が語るところ、そしていちばん左には新婚間もないのに夫・蔡邕が上京することに戸惑っている趙五娘の寂しそうな立ち姿が描かれる。これだけの人数を狭い画面に配置して描きこんだのは、文字通り巧みな手腕というべきなのだろうが、それを誇るように左上に近いところ、罫の内側に小さく文字が彫られている。これが画工または刻工の名前で「唐◯華」?、或いは「盧以華」?と読める。この場面は他の『琵琶記』の他の版本に見かけないもので、想像を膨らませると、この画工または刻工の「新作」なのではないか。それを誇るように名前を彫りつけているとも考えられる。「唐◯華」?、「盧以華」?はいまだ聞いたことも見たこともない名前だ。今後の探究に待つべきだろう。

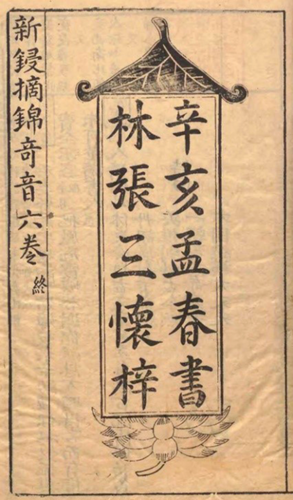

最後にこの『摘錦奇音』がいつ刊行されたかを見よう。図の木記(刊記)が示されている。これによると「辛亥孟春」は、万暦39年にあたり、西暦だと1611年の春のようだ。書林張三懐とあるのは、福建建陽の書林という地域の張三懐という書肆が出したということ。書林は本来地名でなかったが、元明を通じて余りにこの地に本屋が集中したので、これが地名になったという。

(続く)

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。