琵琶記の挿絵⑤

版本の刊行地が異なると挿絵の作風もはっきり違う

瀧本 弘之

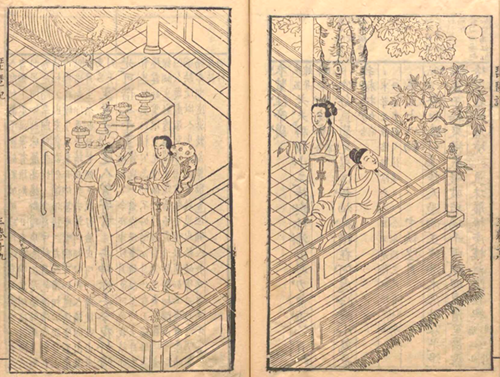

図1は一見すると秋の夜にのんびりと月見をする風景にみえる(「中秋賞月」『陳大来本琵琶記』内閣文庫蔵)。見かけはそうなのだが、描かれた人物の心情はそう単純ではない。右端で欄干に寄りかかっているのは蔡邕で、その後ろには宰相の娘、妻の牛氏が寄り添い、画面の端には円い月が昇っている。この幕(齣)は「中秋賞月」と題されていて、ずばり名月を鑑賞しているところなのだが、蔡邕の心はむなしい。彼の唱の中に「寂しき影や 南枝そぞろに寒うして ……荒れ果てしわが家はいずこ おもひおこす 桂の枝をわれ手折り 天つ乙女を得つれども 遥けき方の人をし偲ぶ」(『世界戯曲全集 第四十巻 印度・支那劇集 琵琶記』近代社 昭和3年、宮原民平訳)とある。心の中は故郷に遺してきた二親と妻の趙五嬢のことを想っているのだ。この月見も、実は宰相の娘の牛氏に誘われたときは断っていたのが、老女のしもべ・惜春から促されて出てきたもの。そしてしぶしぶ酒を飲んで詠ったのが先ほどの歌詞。この場面はとても有名で、「中秋賞月」はごく一般的な言葉だからだれでも理解できるが、その挿絵に秘められた内実までは、本文をみなければ分からない。この場面のひとつ後の幕に趙五嬢が一人寂しく琴と両親の遺像を背負って旅立つシーン「乞丐尋夫」(前回最後に紹介)があるので、よけい悲惨さが強調されるのだ。

同じ場面を別の版本でみよう。

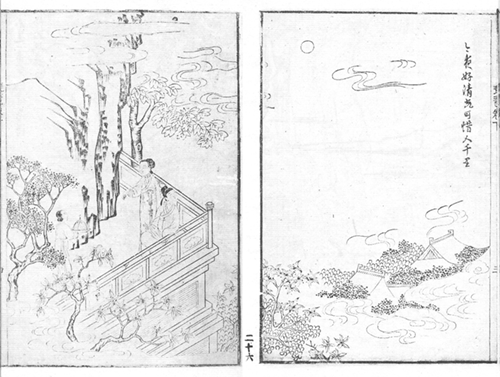

図2は鄭振鐸の編んだ『中国版画史図録』(1941年)から取ったものだが(拙蔵)、杭州の書肆「容与堂」の刊行した『琵琶記』である。同じ場面だが、右上に文字が入っている。「今夜好清光 可惜人千里」。行書のような字体で書かれているので、読みにくいがいかにも文人好みだ。これを手掛けたのは黄応光という著名刻工で、かれの本領がいかんなく発揮されていると言えるだろう。本質は「省略の美」にあるようで、すべてを描かずに最小限の筆で表現し、あとは読者の想像に任せるということではないか。月ははっきり描かれているが雲はだいぶ省かれており、木々や人物も控えめに少なくあらわされている。空間処理が巧みだ。これが、文人画風の筆致で歓迎されていた西湖畔の書肆の「売り」だったのか。すべてをはっきりきっちり表現する金陵派『陳大来本琵琶記』の作風とは大いに違う。

さて蔡邕の酒席での様子が少し変なので、妻が心配して問いかけるのが、次の幕(齣)「瞷詢哀情」だ。

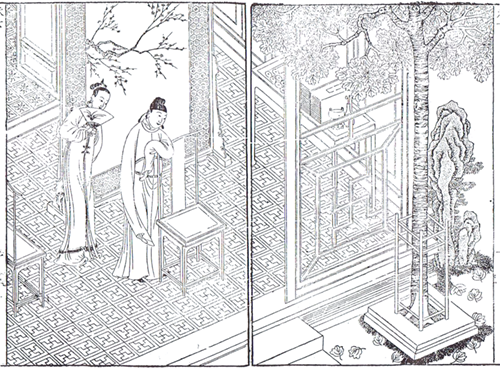

このシーンでは、庭には梧桐の葉がいっぱい散っている。椅子に寄りかかって物思いに沈む主人公に後ろから妻の牛氏が問いかけているところだ。「瞷詢哀情」の「瞷(かん)」は上目遣いに見ること。「詢(じゅん)」は相談するということ(余談になるが銀座に福沢諭吉らが設立した交詢社という有名な親睦団体が知られる)。

偽物の手紙を持参したペテン師にすっかり騙されてしまい、「故郷の両親は無事」と知らされたものの、偽手紙を信じてペテン師にことづけた手紙(蔡邕の自筆のもの)が届いたかどうか(届くはずがないのだが)心配なのだ。まだ二三日しか経っていないがどうだろう。もちろん偽の手紙に返事を書いても、ペテン師は手間賃・路用をくすねてドロンだから、芝居を見ているそれを観客は知っている。心晴れない蔡邕の胸の内は、妻のいないところで一人がたりすることで明かされる。曰く、

「『わが思いは人の思いに異なり、人の心はわが心に似がたし』と申しまする。それがし、妻をめとりて二た月親に別れて数年、朝な夕な思うにつけては愁いのたね、このたびめとりましたる妻は、さかしうはござりますれど、この事を申さば、よも帰しはいたしますまい。それにあの父ぎみが、くににも妻のいること知り給わば、いっかなお帰しになりますまい。しばらくは隠任なし、後日、地方官に拝命さるるように願い出ずれば、そのときこそわが家に帰り両親様にもお目もじかないましょう。ああ、奥や、そなたに深うかくし立てするではなけれども、父ぎみがおとどめなされようかとそれが心配なのじゃ。『夫婦とても話すは三分』と申しますのじゃ。」(浜一衛訳『中国古典文学全集 琵琶記』平凡社 昭和33年)。

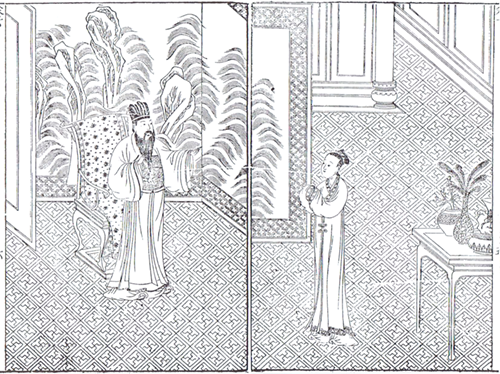

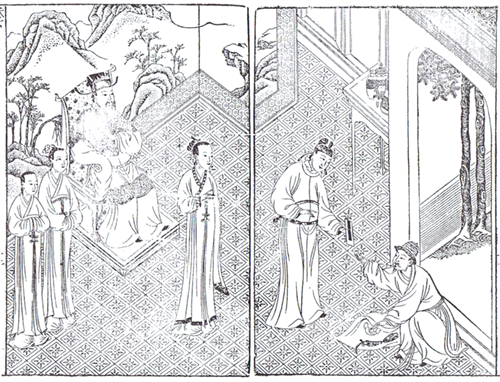

図3は『南琵琶記』(『明清珍本版画資料叢刊』学苑出版社、2002年)からである。これが蔡邕の述懐だ。趙氏の父親、自らの義理の父がこわくて言い出せない。陰でこれを聞いていた牛氏は、蔡邕が(ペテン師に騙されて)父母に手紙を出した経緯は知らされていなかったが、「この際父親に告げたらどうか」と蔡邕にはっきり提案する。だが並びなき権勢を誇る宰相には及び腰の蔡邕。そこで実の娘である牛氏が決心する。父に告げて夫を故郷に帰すように説得しようというのだ。それが次の幕(齣)「幾言諫父」だ。続けて掲げた二幕(齣)の挿絵「瞷詢哀情」「幾言諫父」は、『陳大来本琵琶記』(内閣文庫蔵)では省略されている。なぜだかはわからない。ここでは『南琵琶記』(『明清珍本版画資料叢刊』)の「幾言諫父」を紹介しよう。これらの挿絵は徽派の刻工の独擅場で、これ以上ないほどに床や壁を装飾し、空間を埋め尽くしている。さきほどの黄応光も徽派だが、この時代、万暦以降は、どこを向いても徽派になっていた。

図4で背景に置かれる大きな屏風は波立つ海に立ち上る岩峰が印象的で、これがその前に立つ宰相の心理と権勢の強さを暗示しているのは間違いない。右手に立つ娘の牛氏は、直立して父に向って諫言をしている。宰相は極めて高飛車に娘の言い分を否定していたが、やがて少しずつ己の非を認めることになる。その本音は、一人娘を失う惧れにある。婿と娘が連れ立って故郷の親元に尋ねていけば、遺された自分は都に独りぼっちなのだ。戻ってこないかもしれない。それが怖いために強がりを言って「余のいふことは少しも聞かず。婿にばかり傾きゐる」とかこつ。

そのまま怒って退場してしまう。すると蔡邕が登場する。「私が止めておけといったのに無理にお父様に盾ついたな」。「しばらく辛抱しよう。そのうち父上もお気が付くはずだ」。

しかり、次の幕(齣)「聴女迎親」では、父が述懐する。「良薬は口に苦くして利あり。忠言は考へに逆らひ行ひに利ありとはよくいうたものじゃ」といいながら登場。

よく考えてみれば娘が婿とともに婿の故郷に行きたがるのも道理だ。しかし、まず使者を出して手紙によって二親を迎えに行かせるという考えを思いつく。

ここで登場するのが使者となる李旺だ。場面は「聴女迎親」(娘の言い分を聴いて、親たちを迎えに行く、図5は『南琵琶記』より)だ。李旺に手紙をことづけて、故郷の婿の両親を呼び寄せようというわけだ。画面では李旺が手紙を受け取っているところが描かれている。左には、宰相が大きな椅子に座り、下女二人が脇に立ち、中央に牛氏と蔡邕が立っている。李旺の荷物の中には銭の筒(昔は銭の穴にひもを通して繋いでいた)と元宝(馬蹄銀・銀錠などというもの)が見える。宰相の座る背景の屏風は、先ほどの荒れた雰囲気の海中の岩山ではなく、落ち着いた山水にかわり、ところどころに木々が伸びている。場面に合わせて背景などを調整するのは、画家たちの工夫だろう。同じ場面を、湖州の書肆が二色刷りで試みたのが次の図6だ。これは内閣文庫にある『朱訂琵琶記』で、二色刷り、といっても図の中に入れる文字を赤版で刷っているもの。その「見当」をつけるために、赤版の枠を造って合わせた痕跡が、はっきり残っている。

拡大してみると(図7)、この版本の表現では、手紙を跪いて受け取る李旺に渡すのは宰相自身で、脇で喜んでいるのが蔡邕という構図になっている。テキストは同じでも画家の解釈は違っているのだ。

先行するものがあるとそれに準じたり、あらたに解釈して挿絵を創ったりと様々のケースがあったに違いない。この朱訂版は明末の湖州でかなり遅く出されているので、先行するものを全く無視して独自の解釈で絵を創ったと考えられるかもしれない。

金陵と杭州、また同じ杭州でもわずか20-30年ほどの間に大きな作風の違いが出てくるのは興味をそそられる。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。