幻の品種 F4を追って

3年ほど前、三重県亀山市を訪ねた。目的は戦後の国産紅茶の歴史を尋ねることだった。実は三重県は茶業が極めて盛んであり、その生産量は現在も全国3位。紅茶の歴史も明治初期には日本有数の生産地、日本国内で初めて売り出された国産紅茶も三重県産だった(明治19年、東京)という記録もある。お茶といって三重が思い浮かばないのは何となく不思議であった。

今回は亀山市の関という駅で降りた。亀山駅から僅か一駅ながら、ここはJR東海と西日本の分岐点であり、一両列車には「お茶の京都」と書かれている。駅からほど近い場所には旧東海道の宿場、関宿がまるで江戸時代からそのまま保存されていたような、見事な街並みを見せてくれる。街の真ん中で東と西に分けられ、東が関東、西は関西、と言われると思わず頷いてしまう。

関宿

その東西が分かれるあたりにJikonkaという茶荘があった。古民家内はとてもきれいなお茶空間。この茶荘を開き、紅茶生産なども行っている米田恭子さんにお世話になり、今回は幻の品種、F4の来歴について調べることになった。

Jikonka 店内

F4とは何か。調べてみると、1930年に静岡県金谷の国立試験場が「台湾総督府平鎮試験場より台湾自生種(台中州新高郡魚池庄蓮華池の野生の種子約3000粒)を取り寄せた」とある(実は1928年にも山茶の種子を導入したとの記録もあるが、その行方は不明)。そしてこの種子を撒き、芽が出た物を選抜したのがF4と名付けられたものだという。因みにF系統は4₋5種類ほどあり、その中の一つとのこと。

米田恭子さんとF4茶畑

なぜこの時期に台湾山茶を日本が取り寄せたのだろうか。考えられるのは日本でも国産紅茶生産の気運が高まっており、従来の品種ではなく、紅茶に適した大葉種系(アッサム種など)の品種が必要であり、その一つの候補として、試験的に導入したのではないかと思われる。

なお台湾では1925年に魚池で最初に紅茶を作った日本人と思われる渡辺傳右衛門が、台湾山茶を使って紅茶を試作したとの記録がある。ただほぼ同じ時期にインドからアッサム種が導入され、台湾の紅茶生産の主力は今に至るまでアッサム系で占められている。気温が台湾より低い日本ではアッサム種より寒さに強いとされる台湾山茶に関心が持たれ、持ち込まれた可能性はある。

結果として静岡でF4を使った紅茶が生産されたという記録は見いだせなかったが、1939年に三重県茶業試験場がF4を導入している。これも紅茶試作のためだと思われるが、その後第2次大戦となり、紅茶生産は途絶えていく。そして戦後の1957年頃、試験場から川戸勉氏らが分譲を受けて、F4を植えたという。

三重県農業研究所 茶業研究室に残るF4

川戸勉氏は戦前台湾三井で日東紅茶を作り、戦後の引き揚げで郷里三重県亀山に戻って紅茶生産を行い、農林水産大臣賞を連続で受賞、森永製菓と組んで森永紅茶の原料を生産している。個人的には戦後の日本紅茶のレジェンドと称えるべき人物だと考えているが、川戸氏が使った品種は、1958年にちょうど品種登録1号となった「べにほまれ」であり、F4ではなかった。そして1971年の紅茶自由化により、国産紅茶の命運は尽きてしまい、紅茶用品種は緑茶用品種に植え替えられるか、そのまま放棄茶園となってしまったらしい。

亀山では2010年代、べにほまれを復活させ、亀山紅茶を再度世に問う「Kisekiの会」が発足。現在尾張旭の紅茶フェスでグランプリを受賞した伊達製茶などが紅茶作りに励んでいる。一方F4も世間から全く忘れられた存在となっていたが、10年ほど前、米田さんらが放棄茶園からF4を発見して、この幻の品種を活用して紅茶や白茶を少量生産している。

実は近年台湾側でも、台茶24号に台湾山茶が使われるなど、台湾山茶への関心が俄かに高まっている。実際台湾のある研究者から「日本に渡った台湾山茶はその後どうなったのか?」という問い合わせがあったのが、今回三重を訪問したきっかけであった。台湾山茶派生のF4はずっと日の目を見なかったが、ようやくその歴史的意義と希少性によって、お茶好きの前に現れたのだろうか?

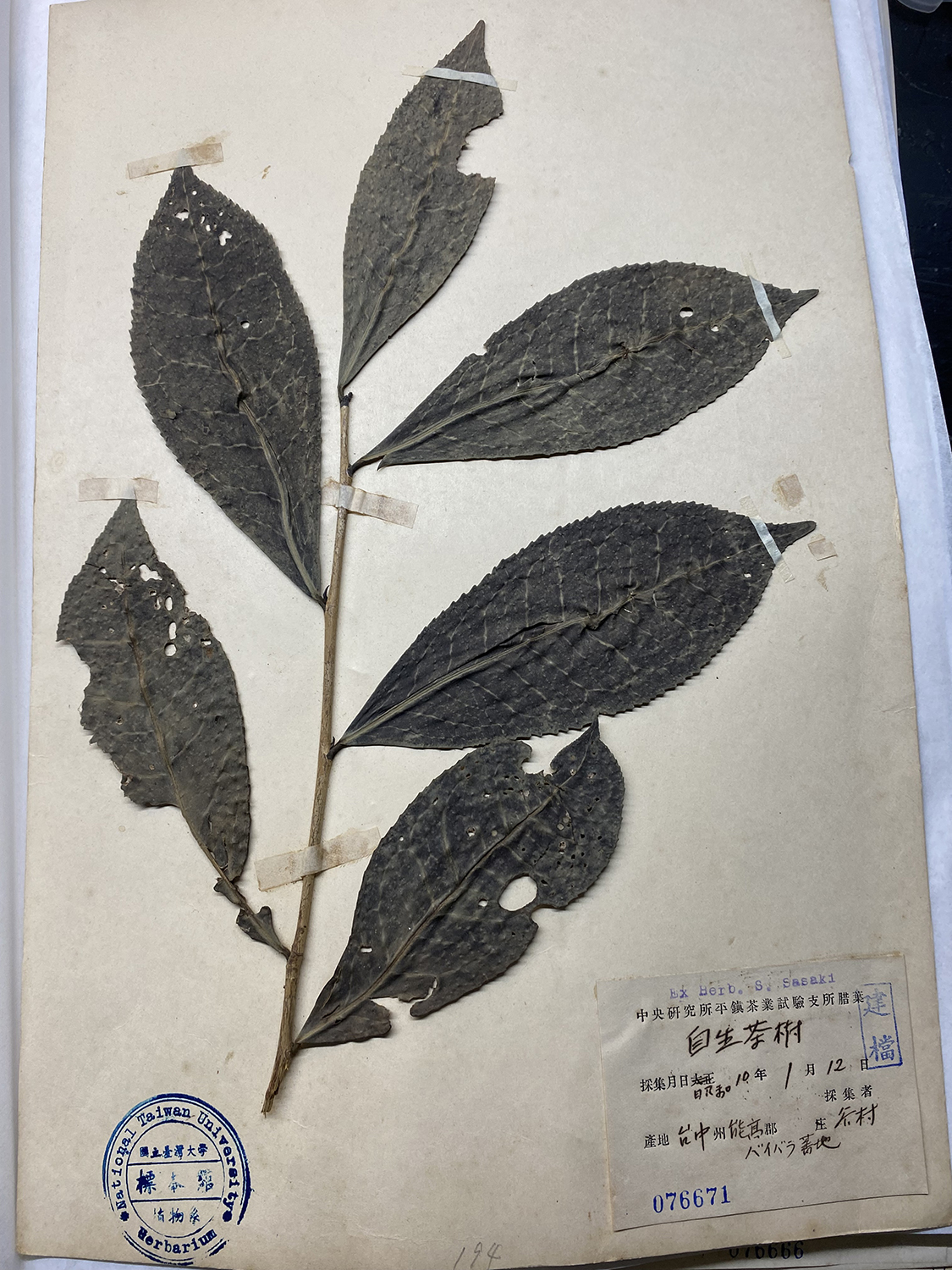

最後に台湾山茶関連で昨年劇的な出会いがあった。前述の渡辺傳右衛門と並んで、魚池で最初に紅茶を作ったと言われる持木壮造。そして製茶試験場第5代場長だった谷村愛之助は1935年バイバラ山(眉原山)山中で原生種を発見して、採取したが、その標本(約90年前の原本)が台湾大学植物標本館に今も保存されていると知り、実物を見る機会を得た。

台湾大学植物標本館 1935年の台湾山茶標本

これまで台湾茶は基本的に福建から持ち込まれたもの、と思い込んでいたが、この山茶は台湾に自生していたということか。それを日本人が認定したということになるのだろうか。現在台湾を取り巻く国際情勢は厳しさを増しており、台湾政府も台湾の独自性をアピールする必要性に迫られているようにも感じられ、様々な要因から今後台湾山茶への注目がさらに高まる可能性があり、そこには歴史的に日本が関わってくることになるようにも思われる。

▼今回のおすすめ本

――――――――――

須賀 努(すが つとむ)

1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。

blog[アジア茶縁の旅]

食材1つ足すだけ

食材1つ足すだけ