「日本華僑華人学会」について

◇学会の設立

中国が改革開放路線に舵を切った1980年代以降、中国から世界各地への移民・移住が急速に展開したことを受け、世界各地で華僑華人研究が進展しました。日本では2002年に初の華僑華人に関する事典、『華僑・華人事典』(弘文堂)が刊行されました。この事典の編集・執筆に携わった研究者の中から、学会設立の声が高まり、2003年3月に本学会が設立されました。

中国からの移民は時間軸・空間軸ともに長大で、そのあり様は多様です。古くは、宋代以前から海外移住が始まったと言われています。また、大陸から台湾や東南アジア、アメリカ大陸などへの移住、更には、移住地から更に別の移住地への移動という二次移住、三次移住などの現象もみられています。彼らの移住先での職業も、かつて「苦力」などと呼ばれた労働者、商売人、企業家、官僚、教育者、研究者など多岐にわたります。そのため、彼らを対象とする学問的アプローチも、経済学、政治学、地理学、社会学、歴史学、文化人類学、宗教学といった学問分野に広がり、また、分野を越えた学際的な研究も必要になっています。そして、移住先の地域の中での華僑華人を理解するためには、東南アジア研究、アメリカ研究といった地域研究、また人々のトランスナショナルな移動に沿った研究も必要になるなど、本学会が扱う研究の分野や領域は実に多様です。

◇本学会の構成員

本学会は2024年12月27日現在総会員数199名(一般会員118名、学生会員46名、優待会員35名)から成る非常にこぢんまりとした学会です(以下では、特に必要がない限り、これらを全て「会員」と表記します)。しかしそれ故に研究会や研究大会で顔を合わせればすぐに顔見知りになれる和気あいあいとした学会でもあります。また、本学会の特徴は、会員の中に中国にルーツのある日本在住者や留学生などの華僑華人当事者が多く含まれていることです。このことから、華僑華人を他者として研究する研究者と当事者研究として研究する研究者の双方が混在しているという点がユニークなところであると言えましょう。

◇主要な活動

本学会の重要な活動には二つの柱があります。

一つ目の柱は学会誌『華僑華人研究』の発行です。本誌は年に1号発行されるもので、会員による今まさに進行中の最新の研究が、論文や研究ノートの形で掲載されます。また、直近の研究大会での口頭発表をもとにした論考、特定のテーマを巡って企画された分科会パネルや大会校企画のシンポジウムでの発表者たちが執筆した論考が掲載されています。これらは、研究主題や専門領域に従って、専門の研究者による査読を経て掲載することで、一定の学問的な水準が保たれています。この他、華僑華人に関して出版された新刊書の書評も掲載されており、日本における華僑華人に関する研究の振興に大いに貢献しています。

なお本誌は紙媒体で発行されていますが、昨今の雑誌のオンライン化の潮流を受け、刊行の翌々年にはオンラインで公開することとなりました。また過去の学会誌についても、順次オンラインで公開を進めており、より多くの読者に読んでいただける機会を提供する努力を続けています。

.jpg)

『華僑華人研究』20号 2023年

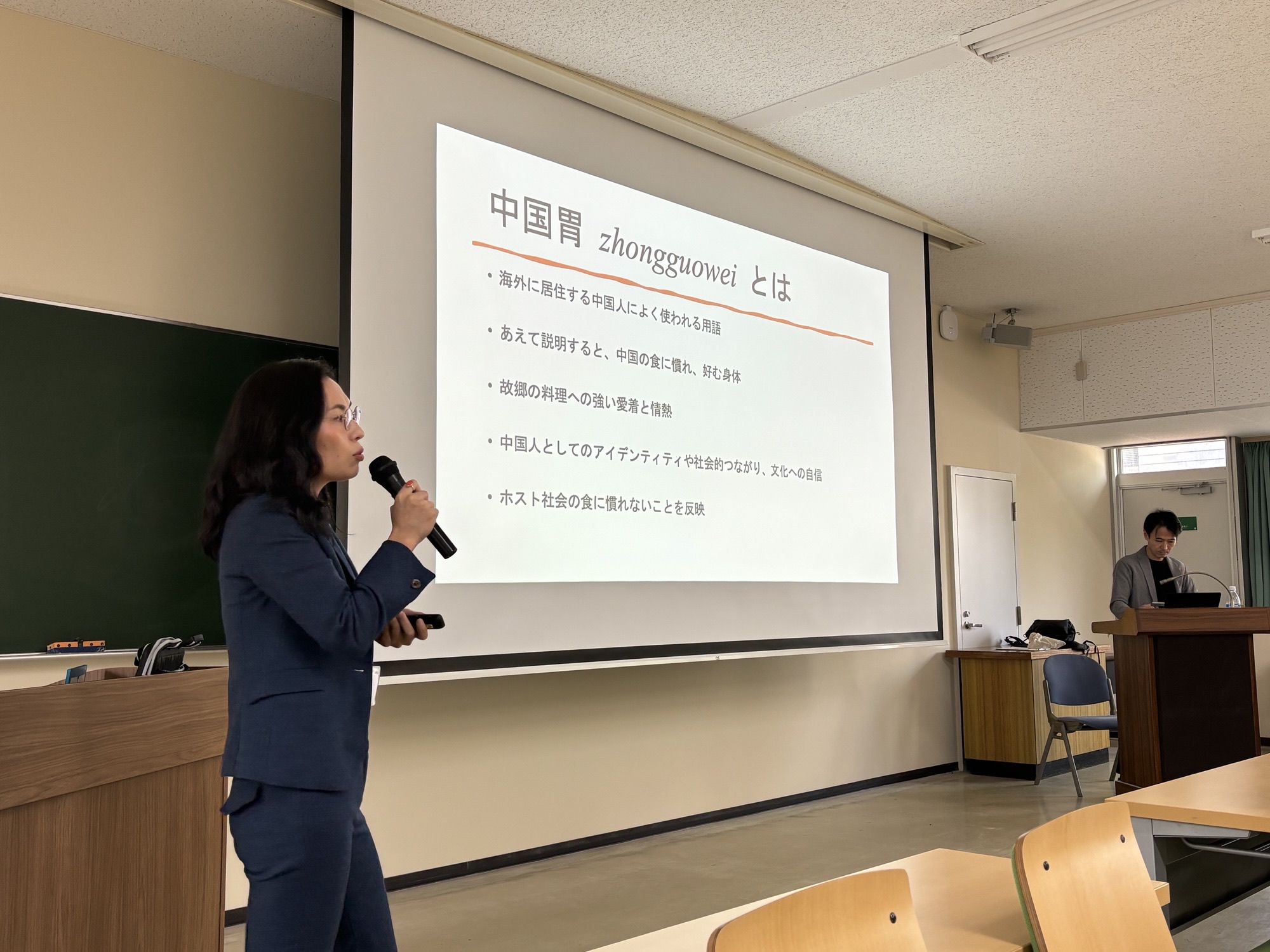

二つ目は年1回10月~11月の間に行われる研究大会です。研究大会は原則的に関東圏とそれ以外の地域を毎年交互にする形で開催しています。2日間の大会の間には、個人発表だけではなく、分科会や大会校の企画したシンポジウムが開かれます。初日の夕方の総会やその後の懇親会などもあり、学会運営に関する討議や報告、会員同士の交流などの機会が設けられています。この他、本学会の特徴として、横浜や神戸、長崎、函館など華僑華人が居住する地域や、人々の移動や交流の姿が垣間見える土地で研究大会や研究会が開かれるときには、華僑華人にゆかりのある施設(博物館や華僑学校、墓地など)を見学するエクスカーションが企画されることもあります。こうした活動においては、当該地域を研究対象としている会員が現地施設の紹介、案内を担当することで、会員の華僑華人社会理解をより深める良い機会となっています。

本学会では、コロナ禍の中でも工夫をしながら対面での研究大会を実施してきました。施設見学や懇親会が開けなかった時期もありましたが、ようやくコロナ前の規模の研究大会が戻ってきつつあり、これからますます活発な学会活動が展開されることが期待されています。

第21回大会(2024年10月27日 撮影:2024年度大会実行委員会)

研究会時に行われたエクスカーション(長崎県平戸市 2014年1月26日 撮影:三尾裕子)

◇若手研究者の育成

本学会では、将来の日本における華僑華人研究をリードすることが期待される若手研究者の育成にも取り組んでいます。例えば、その一つに、研究企画委員会が担当するライティングアップセミナーがあります。本セミナーは、大学院生やポスドクなど若手の研究を支援するために、フルペーパーを準備した会員に長めの発表時間と2名のコメンテータによるコメントを割り当てるものです。ここ数年は、研究大会とタイアップする形で開催しており、研究大会の参加者にも本セミナーに参加してもらい、あらかじめ割り当ててあったコメンテータ以外の様々な学問領域、視点を有する会員からのコメントも得ることで、若手会員の博士論文や投稿論文のブラッシュアップに役立ててもらうことを目指しています。

また、学生会員が研究大会やライティングアップセミナー、その他本学会の企画する研究会において発表を行った場合には、一定額の旅費を助成する取り組みも行っています。

もう一つの重要な若手育成活動は研究奨励賞の授賞です。本賞は、毎年本学会員が執筆した華僑華人に関する論文や単行本の中から審査を経て特に優れた著作と認められたものを顕彰するもので、応募資格を有するのは著作の刊行時に満40歳未満の会員や学生会員です。若手の研究者がより質の高い研究をまとめてチャレンジする一つの目標となることが大いに期待されています。

研究奨励賞授賞式での受賞者のスピーチ(2024年10月26日 撮影:櫻田涼子広報委員長)

◇学会の社会的役割

本学会は、純粋な学術団体であり、日本における世界の華僑華人研究の振興と発展に寄与することを目的として活動しています。と同時に、一般の方々にも世界の華僑華人の歴史や文化を広く知っていただき、華僑華人の世界を身近に感じていただくことも重要です。そこで、本学会ではホームページに「研究の現場」というページを作成し、会員がフィールドワークなどで出会った人々や事物をわかり易く短い文章と写真で紹介する取り組みをしています。ぜひ、上のリンクから会員のエッセイをお読みいただければ幸いです。

また、既に述べたように、本学会には中国にルーツを持つ当事者で研究者である会員も多くいます。そして、日本には少なくない数の中国にルーツを持つ様々な方々が居住しています。こうしたことから、中国にルーツのある人々の文化を尊重し、彼らの歴史や置かれてきた状況を適切に把握し、ともに日本社会に生きる仲間として歩んでいくことができるよう、華僑華人についての理解を広めていくという社会的な役割があることも忘れずに、研究を進めていくことが必要であると考えています。

*連絡先:https://www.jssco.org/contact/contact-secretariat/

*HP :https://www.jssco.org/

*組織 :第11期理事会(任期: 2024年1月1日~2025年12月31日)

会長 三尾裕子 副会長 伊藤泉美 事務局長 河口充勇

(日本華僑華人学会会長 三尾裕子)