台湾で最も古い茶商はいずこに

台湾で最も古い茶荘はどこにあるのか、そんな疑問を持ったことがある。台湾の茶業が本格的に始まったのは、1860年の北京条約による淡水、安平などの開港後というのが通説であるが、それより以前に創業したと名乗る茶商がいくつか見受けられるのはなぜだろうか。勿論創業場所が台湾とは限らない。

例えば台北にある有記銘茶は1890年創業と書かれていても、その創業場所は厦門だという。このように福建省で店舗を構えた後、台湾へ渡ってきて今に至る、という茶荘はいくつもある。中には1845年に萬華で創業した、という茶荘もあったが、その時代にどのような形態で、茶業が始まったのかは、今一つはっきりしなかった。

もう6年も前になるが、台南へ行った折に、「台湾最老茶行」を名乗る茶行があった。台南駅前から歩いていくと、昔の街並の中にその茶行はひっそりとあった。振發茶行、1836-41年の間に台北で創業し、1860年には台南に移って開業というから、180年以上の歴史を誇っており、店内には恐ろしく古い茶缶も見られた。店は改修、移動をしているようで、今は小さいが往時はかなりの規模で商いをしていたと、6代目の厳偉嘉さんが語ってくれたのを思い出す。

6年前の振發茶行(6代目厳偉嘉さん)

台湾で最古の茶行はここだな、と確信して、その時はその調査は終了していた。ところが昨年、台北市茶商公会の游総幹事と雑談していると、「先日台南へ行き、茶商について驚くような発見があった」と聞かされ、再度台南を訪ねた。

市内の観光名所、赤崁楼。ここは1653年にオランダ人が創設、もとはプロビンティア城と言われており、鄭成功も拠点とした場所。筆者が台南に初めて来た1984年には見学したと思うが、今はかなりきれいに整備されている。近所には天后宮などもあり、古き良き台南がそこかしこに見られる。

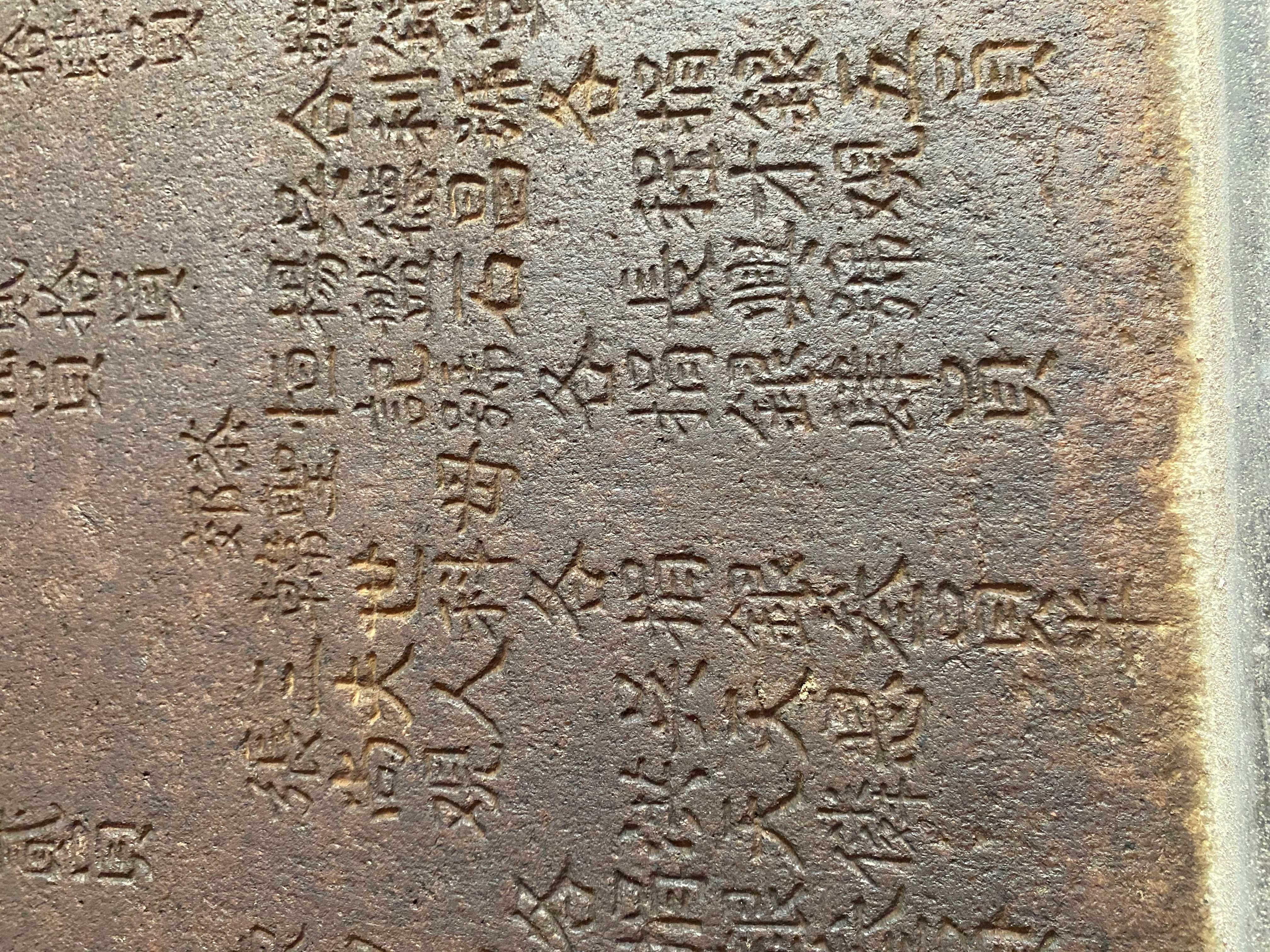

天后宮の横の細い路地を入っていくと武廟(関羽廟)がある。先日茶商公会で聞いたのがこの場所。何とここには1818年に茶商の集まりである「茶郊」が寄進した記録が壁に残っているというのだ。廟の内部には確かにその文字が刻まれている。1818年というのは、天后宮で火災が発生した年であり、武廟にも影響があったと考えられる。その修繕のため台南の街の人々は資金を出し合った、ということであろう。

台南 武廟に残る「茶郊」の文字

因みに台南には「三郊」と呼ばれる商業組合が清朝時代からあった。その中には砂糖を商う商人が集う「糖郊」などがある。この「郊」とは、港の使用権など利権を守るための同業者組合の意味合いがあるという。台北市茶商公会(1889年設立)もその前身は「茶郊」といっており、「茶郊」はほぼ間違いなく、茶業組合である。ただその記録からは、実際にどんな茶荘(茶行)が組合員であったのかは判然としない。

福建省漳州市は清朝初期から台湾貿易に深く関わっている場所である。以前福建で入手した『漳州茶史略』によれば、17世紀には漳州の港から台南へ茶葉が輸出され、その茶を扱う茶業者の組合をやはり「茶郊」と呼んでいる。恐らくこの辺りの貿易業者から台南にも拠点を構える者が出てきたのであろう。ただこれらの業者は茶商というより貿易業者なので、最古の茶商というには無理があり、また福建側の資料にも具体的な名前は殆ど見られない。因みにこの時期台湾では茶生産はほぼなく、漢人に福建茶需要があった。また台南経済の最盛期は1750年頃と目されている。

漳州茶史略

今回は歴史の専門家、温振華先生に同行頂いて、振發茶行を再訪した。5代目オーナー夫人で店長の周淑莉さんと温先生は同窓ということで詳しく話を聞けた(前回話を聞いたのは息子)。ご主人と息子はこの6年間に、一族の族譜や他の資料を整理した結果、先祖は1820年代に福建省泉州市から台湾に渡り、1836年に北部で銭荘と茶行を開業。1841年には振發茶行を創業したが、漢人の地域勢力同士の争いから逃れて、1860年台南に移り住み、一からやり直したということだった。

尚彼らの名乗る「最古の茶行」の定義は極めてシンプルで「現存し、途中で途切れることなく続いている茶行」。振發茶行は確かに現存し、営業しているが、彼らより早く開業し、今や無くなってしまった茶行はかなりあった、ということが、前述の三郊の存在から窺い知れる。

振發茶行にて 周淑莉店長(中)、温振華先生(右)

念のため、武廟のすぐ近くにあった金徳春茶荘も訪ねた。店内は相当年季が入っており、その古さが分かる。創業は1868年とはっきり書かれているが、現在の店主は歴史に興味はないらしく、その店の成り立ちなど、詳細を聞くことは出来なかった(基本的に取材NG)。ただ前述の振發と並び、やはりこの時代から台南に茶荘が作られていったことは分かる。

金徳春茶荘

商売としては、老舗という意味で「最古の茶行」を謳うことには価値がありそうだが、現実には台湾最古の茶荘は既に閉店しているであろうし、当時の茶葉は中国大陸からの輸入雑貨や薬剤の中に含まれて売られていたようで、その認定は極めて難しいというのが現時点での結論である。

▼今回のおすすめ本

フォルモサに吹く風 オランダ人、シラヤ人と鄭成功の物語

オランダ人から漢民族へと為政者が変わる激動の17世紀台湾を、オランダ人マリア、原住民族シラヤの女性ウーマ、鄭成功麾下の漢人・陳澤という三者の視点から描き出す歴史小説。「あとがき」では鄭成功の死因について、医師の視点から興味深い考察がなされている。(原題『福爾摩沙三族記』遠流出版、2012年)

――――――――――

須賀 努(すが つとむ)

1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。

blog[アジア茶縁の旅]