西廂記ヒロインの肖像と陳洪綬

瀧本 弘之

前回までは『西廂記』の挿絵について紹介したが、今回は西廂記ヒロイン・鶯鶯の肖像について紹介しよう。図2は「双文小像」と題されているが、一般には西廂記の「崔鶯鶯」とされている。これには古来考証があり伝統的にそう見做されているようだ。魯迅の『中国小説史略』に記されているというが、現行のちくま文庫の訳本では詳細不明。双文とはもとになった元稹の小説『鶯鶯伝』に登場する女主人公のあだ名だったという。

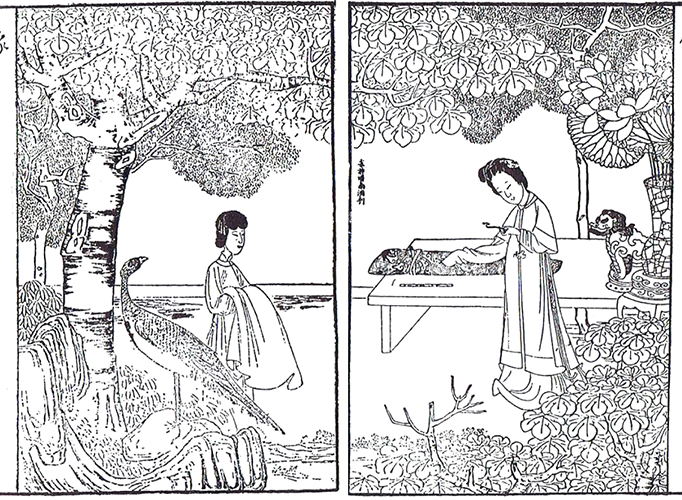

図2(右) 「双文小像」『張深之先生正北西廂秘本』西泠印社 1993

ともかく、この肖像は、他のいろいろな版本のものと比較すると興味深い。そもそも本文に先立つこうしたヒロイン像は、明初から万暦ころまでの初期時代の西廂記版本にはなく、各地の書肆が競って『西廂記』を手掛けるようになった明末以降、掲げるようになったのだろうと思われる。例えば、肖像を掲載したもので著名な版本の代表は『新校注古本西廂記』(図1)で、別頁に題字などもそえて貴重なものとして扱っている。しかし一般に初期版本ではとりわけ鶯鶯に特別な地位を与えているわけではない。

何度も言及した内閣文庫(熊龍峰本)のものなど、ごく簡単に挿絵を並べていて、鶯鶯は特に目立っていない(そのかわり、全く関係ない挿絵などを挿入して読者サービスに努めている。例えば、鶯鶯と紅娘が囲碁を指す図など)。

ここで注目したいのは、陳洪綬が描いた『張深之先生正北西廂秘本』と呼ばれる版本に掲載されている肖像だ。ほかの幾つかの西廂記も、いずれも歴代著名画家の名前を借りて、美人画の肖像を飾り、書籍の格を上げようと努力している。しかし、それほどの効果はなかったようだ。唯一よく知られている肖像が、当代一流の画家・陳洪綬の手掛けた「双文小像」だ。

この版本が名高いのは、画家の知名度にもよるが、それ以上に挿絵全部の出来栄えが抜群に素晴らしいことによるとされる。筆者もそう思う。他の頁を順に御覧に入れよう。この版本の挿絵は全部で6つしかない。西廂記の版本のものとしては、きわめて少ない。しかも、挿絵の中には、説明の文字が全くない。順に、「双文小像」「唱和」「解囲」「窺簡」「驚夢」「報捷」(目次による)である。

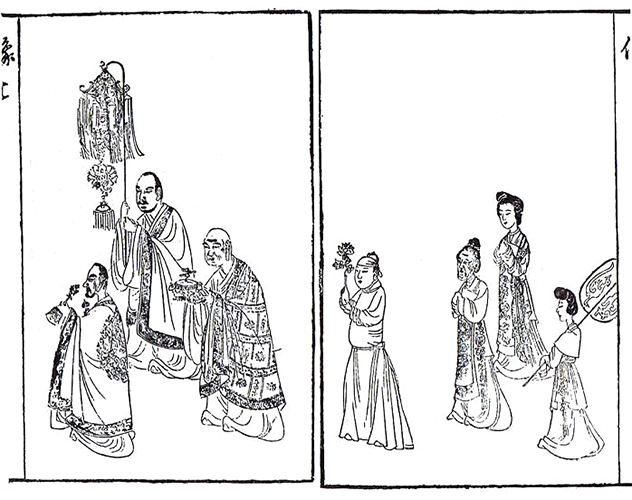

法事の場面で喧騒を極めるはずだが、人物だけにまとめた。

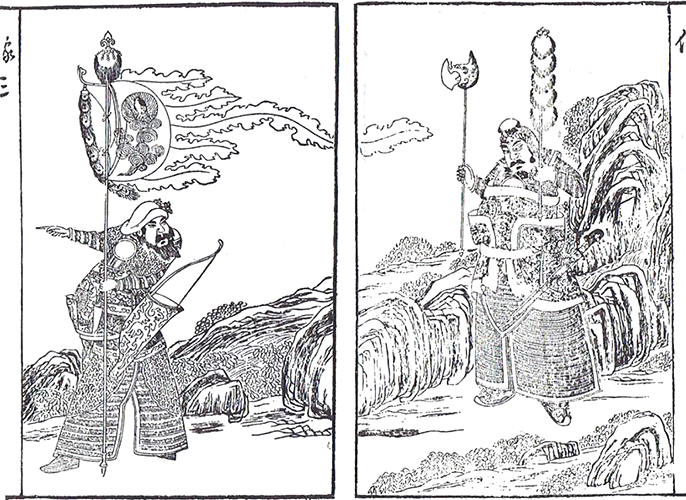

図3は、例の法事の場面をあらわす「唱和」だが、くだんの場面の騒々しさは全くない。極端に省略されていて、主要な人物がただ羅列的に並んでいるだけで、詳しく筋書きが分かる人間でないと理解できない。左三人は僧侶で、右の初めは君瑞、次いで母親、そして鶯鶯、最後に紅娘が続く。この人物の大小の割り振りは絶妙だ。次に、武器を手にした大きな武将二人が登場する(図4)。これは崔鶯鶯の奪還を所望する盗賊の孫飛虎らだろうか。否。盗賊にしては、あまりに服装が整いすぎており、もう一人が旗を掲げていることから、これは張生の友人の杜確将軍とその部下だろう。これから君瑞の書簡に応じて、普救寺に救援に向かおうというところか。

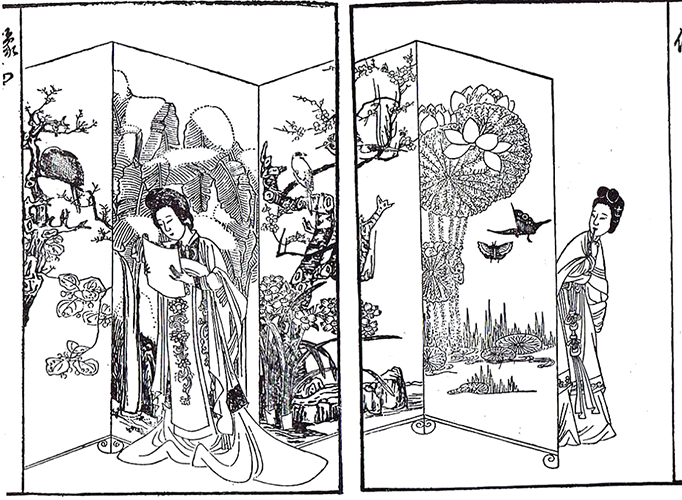

その次の図5「窺簡」になると、手紙の往来になって、崔鶯鶯が君瑞からの手紙を読むところを、紅娘が窺うシーンになる(紅娘は手紙を盗み読みしているわけではない。紅娘はもともと文字が読めない。これは盗み見ではなく案じているという仕草である)。この場面の見せ場は、人物模様ではなく背景の屏風の模様だ。もとより色遣いが発揮できないモノクロームの場面をいかに引き立たせられるか、そこにこの画面の主眼があるだろう。これは画家のデザイン感覚が傑出していることをきわめて雄弁に語っている。屏風の画面の書き分けなど、論ずべき点はまだあるが、別に譲る。

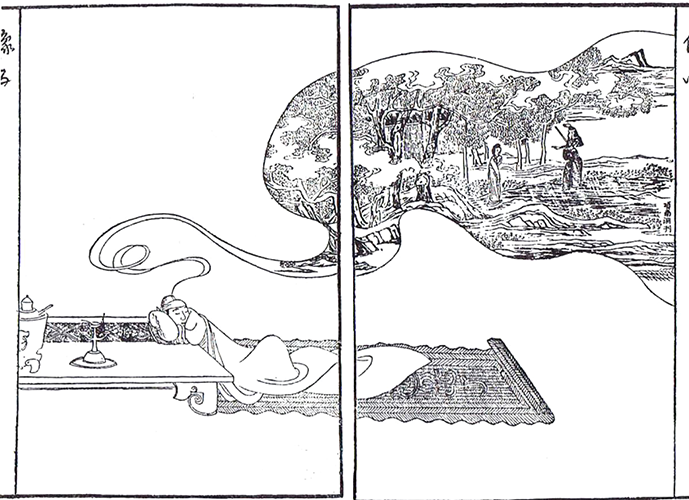

次は、昼寝(実は夜寝)をする男の夢とでも名付けたいような画面「驚夢」だが、これは「草橋驚夢」を陳洪綬なりに解釈して見せた画面である。本来、崔鶯鶯を連れて逃げる張君瑞を孫飛虎の部下が連れ戻しにくるという恐ろしい夢を見るところを、むしろ張君瑞を道化者にしたてて、その夢もまるで他人事のように処理している。寝込みかたも如何にも太平の夢をむさぼるうつけものといった風情だから、笑わせる。こんな豪華な敷物や卓子が草橋店の木賃宿にあるはずがない。その夢を見る吹き出しの形も、ぐるっと回っていかにものんびりしている。その上、本来みずからが登場する夢のはずが、ここでは鶯鶯一人が賊と対峙している無責任さ。賊も一人だけで足りているらしい。ちなみに端に書かれた「項南洲刊」は、この版本の挿絵を手掛けた名工の名前「項南洲」を示している。項南洲は杭州の人で数々の文学作品の挿絵を手掛けている。

最後の絵「報捷」は、崔鶯鶯と紅娘、そしてその横にキジか孔雀が添えられている。鶯鶯の後ろの卓上には、右端に獅子の置物そして丁度後ろに豪華な布で包まれた琴、そしてその手前に細い筆らしきものが置かれ、鶯鶯は、左手に何やら取り上げて、じっくりと眺めているところ。周りはすべて植物の枝葉が茂り、二人を取り囲む空間をゆったりと作っている。

これは鶯鶯が、君瑞が科挙に合格したという「金泥」の知らせを持ってきた琴童(ここには描かれていないが、ほかの版本では多くに登場する)に、その返事とともに数々の品物を託そうとしている場面だ。手にしているのは、何やら細長いもの。じっとそれを見つめている鶯鶯。実はこの場面に対応するのが、巻頭に掲載されている「双文小像」なのだ。

本文を見ると、鶯鶯の次のような言葉が並ぶ。

(略)「琴童どのがまいって玉ずさを拝読、はじめて科挙にご成功のことを知り、狂わんばかりに欣んでおります。名実ともにほまれ高きあなたさまは、この相国の家系を汚さぬものと存じます。ただいま、琴童どのの帰京の機になにかをと考えましたが、さしあげるものとてなく、とりあえず瑤琴一さお、玉の簪一さし、斑竹の筆一本、腹巻と汗衫をそれぞれ 一まい、靴下一足をととのえました。いずれもわたくしの誠を示すもの。匆匆の間に筆を執り、筆乱れあしからずお許しくださいませ。お寄せいただきました詩に和してものしました一絶、『闌干に倚り徧し才郎を盼つ。宸京なる黄四娘を恋うる莫れ。病裏に書を得て甲に中りしを知り、窓前に鏡を覧て新たな妝いを試む』。」(平凡社『中国古典文学大系』田中謙二訳「西廂記」より)

琴童がもたらしたふみ、知らせに喜び、返す便りで琴、簪、筆、肌着・靴下などを送るのだ。その中でも玉の簪一さしは、鶯鶯が髪に付けていたもので、自分の分身だ。これを見て私を忘れるなかれ、「宸京なる黄四娘を恋うる莫れ」の「黄四娘」は都の美人のこと。杜甫の詩に出てくる人名。この句は浮気しちゃいやよ、の意だ。巻頭に付けた肖像を見ると形は違うが、鶯鶯は手に簪をしめしている。その一枚にこの版本のクライマックスの一つが丁寧に描き込まれているのだ。

この5枚の版画は、陳洪綬が自分なりに新しく西廂記と鶯鶯を解読して再構成した、きわめて近代的な作品である。近代的とする理由は、画家としての意識を作品の中に新しい解釈で表現しようとしているからだ。双文に簪を持たせてこれを凝視させたのは、陳洪綬の独創である。これこそ画家の卓越した力量なのだ。

陳洪綬の人柄の片鱗を示す記述が明の遺民・張岱(1597~1689頃)による『陶庵夢憶』(岩波文庫)に数か所ある。張岱の友人でもあった陳洪綬の、酒好き・女好きまた奇矯な人柄のエピソードが描き出され興味深い。関心がある向きは、手に取ってみるといいだろう。明末清初の爛熟した文化の一端が読み取れるはずだ。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。