瀧本 弘之

大学時代に仙人に憧れていたことがある。奥秩父の甲武信岳に通じる沢筋に級友らと三人で分け入って、道もない沢で野営した。両岸の岩は迫り、見上げたところ二百メートル以上はあったか。ところどころ可憐なシャクナゲの咲く花がきれいな時期だった。ただ天気は不調で朝起きて下から眺めても高くそびえる岸壁の上には白い雲がたなびくだけ。時折、雨粒が落ちてきた。やがて尾根筋を下山するハイカーが数人、はるか上から声をかけてきた。よく聞き取れないが、ジェスチャーを交えて、早く下山しろ、そこに居てはいけない、と言っていると判った。当時は若かったせいか何の不安もなかったが、初心者が自己判断で沢などにキャンプしては絶対いけなかったのだ。しかし、あの沢から眺めた白雲の中に仙界があったのではないかと想像していた。

■劉禹錫 不遇だった秀才

劉禹錫(772〜842)という唐の詩人に『陋室銘』という100字に満たない短文がある。「陋室」は粗末な部屋。「銘」は『説文解字』に「記也」とある。彼が志を得ないときに創作したものらしいが、「山不在高、有仙則名」という出だしだ。続いて「水不在深、有龍則霊」とくる。これは簡単に言えば「山は高ければいいものではない。仙人がいなければ……水だって深ければよいわけではなく、龍がいなくちゃならない」ということらしい。「仙」という字が入っている。これが仙人のことのようだ。優れた(高い)山には仙人がつきもので、龍のいない淵など意味がないということか。

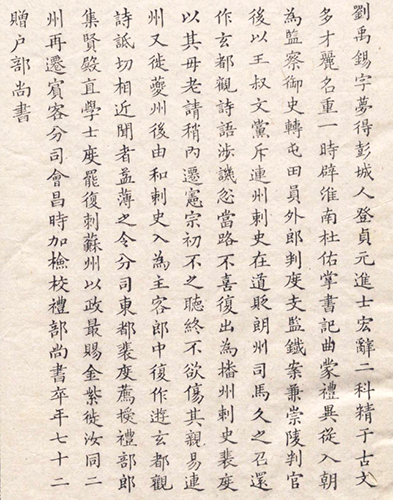

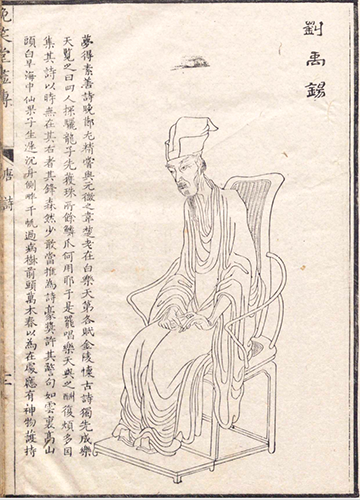

遥か後の時代、清乾隆時期の画家・上官周が『晩笑堂画伝』に描いた劉氏の肖像(版画)は、狭量ともいえる劉氏の性格をよく表した秀作だろう(図2)。実際、決して好ましい温和な人物には描いていないが、上官周がその裏に添えた評伝の文字(図1)を見ると、将来の宰相と嘱望されたものの事件に連座して失脚し左遷され……という不遇な経歴が書かれている。前のめりで不安定な痩せた姿勢や、安定しない目つきなど、画家はその生涯を評価して同情しながら描いているようにも思われる。画家はモデルとなる人物を実際に見たことがなくとも、その作品や生涯の事蹟を文字などで辿って、自らの想像で描いていく。現場でスケッチするのではない。この方が却って実像をよく捉えることが多いのだ。ところで劉禹錫の肖像には龍は登場しない。登場する詩人を探そう。

■李賀 龍に乗って昇天

李賀は唐代の著名な詩人だが、明の『有象列仙全伝』の挿絵では、龍とともに登場する。実在の人物ではあるものの、業績には神話的な色彩が多くついている。彼の作品は、どれも感性豊かで天才的なひらめきを持っていると評され、今日も文庫本で読むことができる。ただ杜甫・李白のような分かりやすい作品はなく、若年で亡くなったため、どれも尖っているようだ。李賀は字を長吉という。これに因んだかどうか知らないが、日本の現代にも、これを名にした私小説の作家がいた。

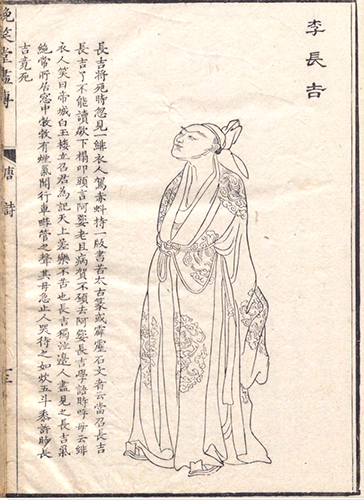

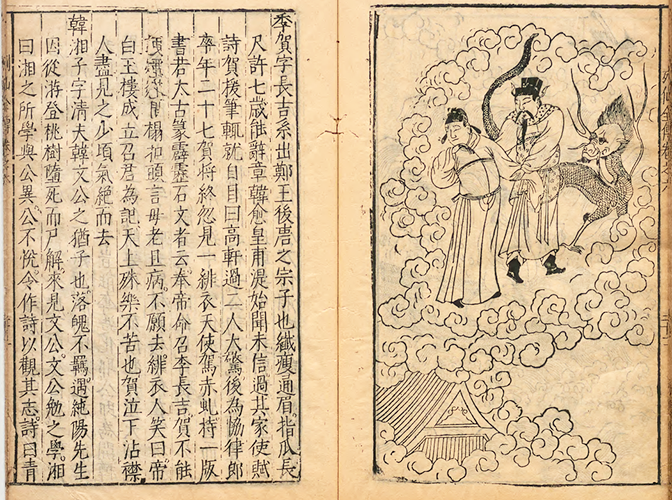

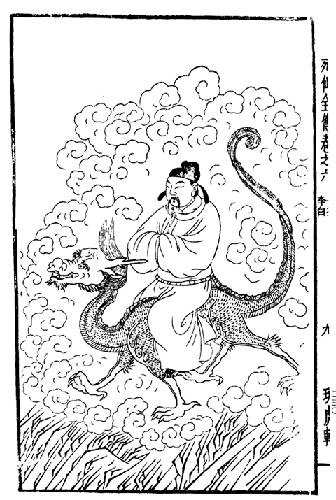

李賀を取り上げた肖像で比較的知られたものに、前出の画家・上官周(1665-1752)の『晩笑堂画伝』がある。歴代の傑出した人物を画家による批評とともに描いたもので、広く知られている。李賀の肖像は、傲慢でややだらしない彼の人格を表しているようで、あまり気持ちのいい絵ではない(図3)。科挙の受験を拒まれたせいもあり、孤高狷介で不羈にして独善、自らを誇ったようだ。彼が亡くなったとき、天帝から緋衣の使いが来て、「白玉楼」が完成したのでそれを見て詩を読めとの命があり、これに対して李賀は「母も老いて病に伏しているから行きたくない」と拒んだが、抵抗むなしく昇天したとの伝説が生じたようだ。『列仙全伝』の伝記には、七歳にして文を綴り、韓愈に褒められたとも書かれている。『有象列仙全伝』の図では、使者が李賀に龍に騎乗するように促している図が掲げられている。実際この和刻本は広く流通していて、今でも比較的ポピュラーと言えるだろう。私は和刻本に「塗り絵」をしていた形跡があるものを見かけたことがある。日本の刻本は、紙が和紙なので絵具が滲みにくい。あの色付き絵本は、大名家などの所蔵品だったのものかもしれない。蛇足だが、面白いことに『有象列仙全伝』の清刻本(図4、内閣文庫蔵)では、李賀を「季賀」と誤刻している。実は、早稲田大学の和刻本も同じ個所を誤刻している。そこまで忠実になぞったのだろう。

■李白 酒仙の乗り物

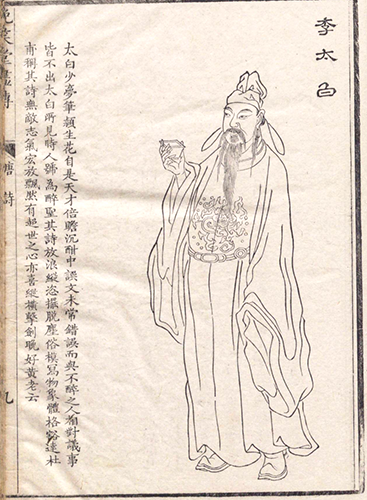

李白は杜甫の『飲中八仙歌』で「李白一斗詩百篇」と詠まれているように、酒仙としてのイメージが強い。そもそも彼は唐代の人物で、確かに有名だが、官に就いたわけではないから、杜甫の作品などから酒仙としての想像が膨らみ、また楊貴妃・玄宗らとの往来から伝奇・戯曲などでその特異な性格が誇張され、こうした如何にも酒仙らしい肖像が生まれてきたのだろう。それに対して上官周が描いた李白は、手に酒杯を掲げた立ち姿が描かれている。衣冠は整って描かれ、表情も酔っているわけではない(図5)。

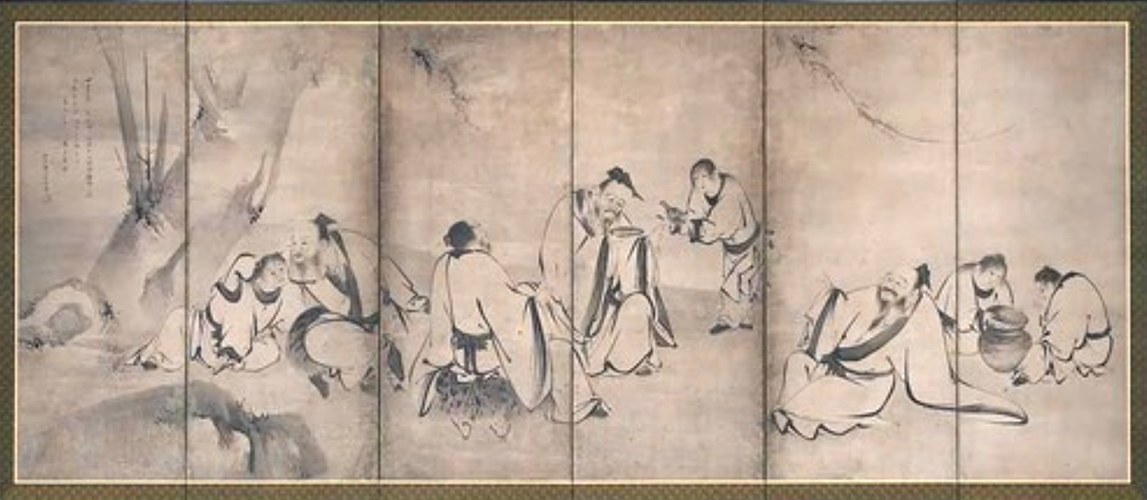

江戸の画家・海北友松(1533-1615)の屏風絵『飲中八仙図』(図6、京都国立博物館蔵)は、半分だけが残っているものなので、どれが李白か不明だ。失われているもう一枚の半分にいたのかもしれない。いずれにせよ、四人とも酒に酔った姿ばかりで、上官周の李白とは似ても似つかない。この作品は、どれが誰だかは同定されていないようだ。

『有象列仙全伝』をみよう(図7)。ここでは李白が龍に騎乗した姿が描かれている。白い雲の中を龍の背に乗って行く李白は、徽派特有の円満な顔と姿態が印象的だ。まるで酒仙の名を返上したかのように整っている。李白の死は、水に映った月を掴もうとして落ちて溺れたためなどと言われているが、この図はその後彼を見かけた人がいて、龍に騎乗していたなどとの伝説が生じたことから肖像化されたものらしい。

龍とともに描かれる仙人は、『有象列仙全伝』にはしばしば登場する。しかし、名の通った人物は少ない。例えば黄仁覧、馬師皇、趙真人などを知っている人はわずかだろう。

いろいろいるが面白い人物は少ない。以上特に文学史上有名な三人を捕まえてみたが、まだまだ論じることはありそうだ。

最後に版本のことをおさえておこう。『有象列仙全伝』は明の万暦時代、徽派の代表作として名高い。江戸時代に早く京都で翻刻されたため、日本でもよく知られていた。慶安3年(1650)の藤田庄右衛門版が広く行きわたっている。玩古軒本(金陵刻本か)の原刻本はまれで、かつて鄭振鐸が持っていたものが広く影印本で流通している(これを台湾で翻刻したものもあった)。内閣文庫のものに木村兼葭堂旧蔵本があり、これは翻刻でも中国国内清代のものだ。封面には「書林楊初紅梓」とあって、福建(書林は地名)の書肆が玩古軒本を翻刻したらしい。楊初紅は不明。

『晩笑堂画伝』は乾隆8年(1743)序刊で、昌平坂学問所旧蔵。歴代の傑出した人物を選んで、画家上官周の批評・肖像とともに刊行した。3冊本で、その3冊目「明大祖功臣図」に特色がある。明の功臣ばかり選んでまとめてあるのだ。清朝に対する一種の批判を込めたのだろう。前王朝を持ち上げて、現政権の批判としたもので、福建という一種の明の最後の根拠地から一矢報いたのかもしれない。これと双璧をなす肖像画集に『無双譜』(康煕刊本、金古良画・伝朱圭刻)が知られている。

これらの刻本は日本ではもっぱら肖像画の粉本として使われたらしい。幕末明治期の菊池容斎による『前賢故實』などの著作には、どこかでよく見た絵だなという印象のものがたくさんある。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。