解憂舊書店(ガーイヤウガウシューディム)

▼公設市場の中の本屋

かつて九龍半島の南端と、香港と深圳のボーダーである羅湖を結ぶ鉄道——広九鉄路が南北に走っていた。この鉄道会社は地下鉄を運営していた企業と2007年に合併して香港鉄路公司(MTR)となり、現在はこの企業の「東鉄線」という路線として香港島の金鐘と羅湖を結んでいる。

香港島と九龍側からこの路線の電車で北上すると、やがて香港中文大学に直結する「大學」駅を過ぎ、その次の駅が「大埔墟(タイポ・マーケット)」、さらにその次の駅が「太和」で、この2駅を中心とする地域が狭義の「大埔(タイポ)」と呼ばれる。「大埔墟」の「墟」は市場を表し、その起源は17世紀に遡るという歴史あるエリアである。農業と漁業が主な産業であったが、現在は田園地帯も残しつつ、多くの住宅ビルが立ち並んでいて、日本風に言えば巨大な「ベッドタウン」が構成されている。

香港には公設市場である「街市」が各地域に設けられており、野菜や肉魚類のほか、各種日用雑貨を売る店がテナントとして入居し、市民生活に欠かせない存在となっている。大埔のそうした「街市」の一つ——寶湖道街市の中に今回紹介する「解憂舊書店」がある。

野菜や魚を売っている隣に本屋があるのか? 筆者も当初はそのように訝った。しかし実際は、書店の周りは生花店が多い構成で、静かな環境だ。

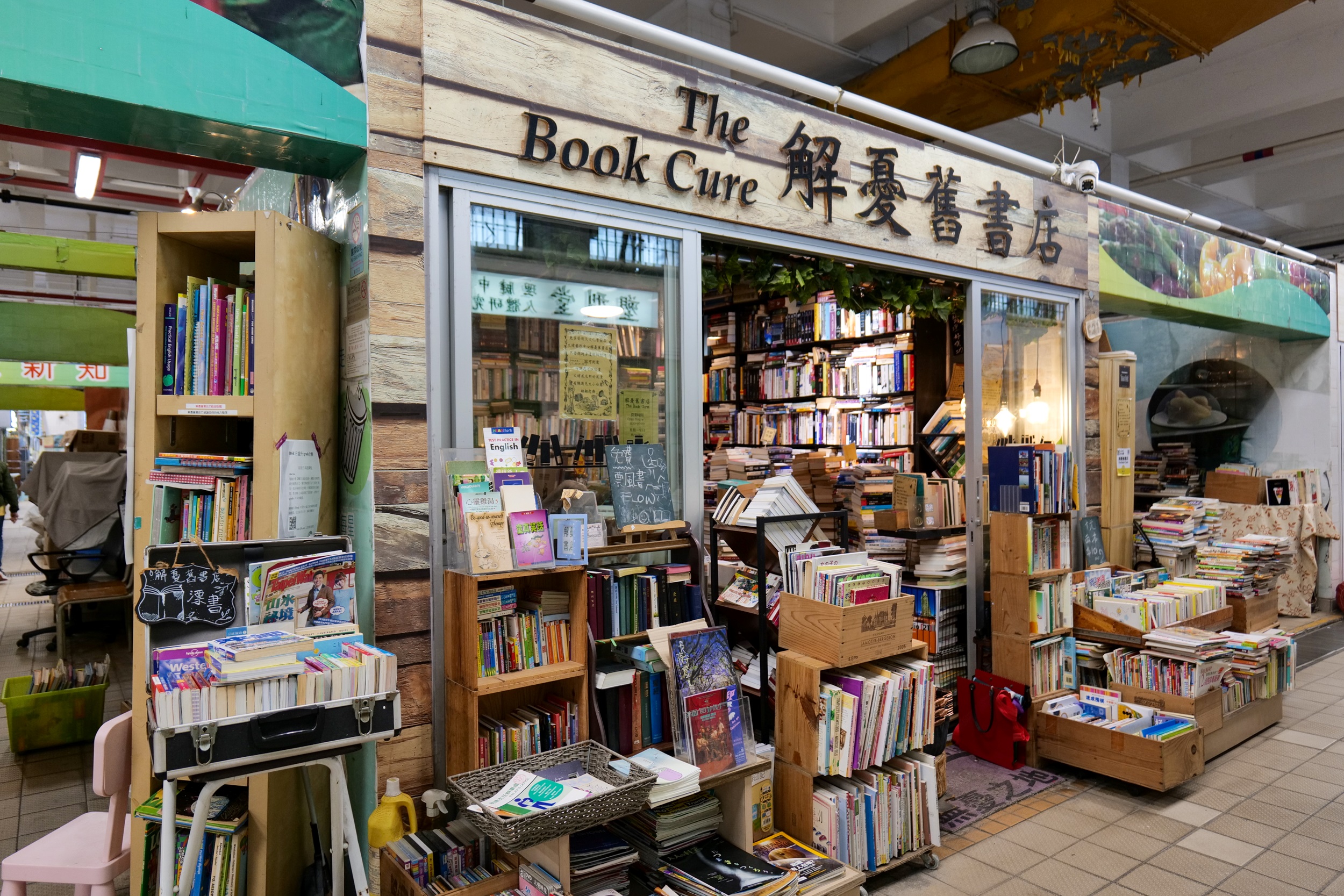

「街市」の中の解憂舊書店の店舗

書店が入る「街市」

▼子育てを終えた「主婦」が開いた本屋

店主は陳立程さん。一般企業で事務職の社員として働いていたが、子息が中学に入学するに伴い、彼のサポートをする時間をより多く確保しようと会社を辞めた。やがて彼に手がかからなくなり、自分の時間を持てるようになった2015年、大小何軒かの書店が廃業。本を読む人、本を買う人が少なくなっているのだろうか。子供の頃から小説を中心とした読書に励んできた陳さんは危機感を抱き、そして考えた。時間ができた今こそ自分が本屋を開く時ではないだろうか。

店主の陳立程さん

しかし書店経営については全くの素人。本の仕入れについても、どのような本を売ったらいいのかもわからない。それ以上に大きな問題は資金だった。そこで、まず家賃の安いところを探した。そして条件に合ったのが「街市」の1階にある空き店舗だった。

2016年、解憂舊書店をオープンさせた。最初に店頭に並べたのは、自宅の本棚にあった本、そして友人たちが譲ってくれた“古本”だった。

開業の翌日、そして翌々日、さっそく何社かの新聞社が取材に訪れ、報道してくれた。それが大きな宣伝効果をもたらし、多くの人が書店を訪れ、「家にもう本の置き場所がないから」と本を運んできた。「買取ではなく、引き取るだけ」ということを承知の上で。

▼店舗から溢れ出る大量の書籍

さて、そのようにしてスタートした解憂舊書店の様子を見てみよう。店舗自体は10平米程度の狭さだが、店の前、いや、店の周りの廊下にも大量の本が溢れ出ている。丁寧に整理されているものもあれば、無造作に置かれている所もある。いったい何冊あるのか、店主も把握できない。

店舗の中には、陳さんの好きな文学系の本が並んでいるが、全体を見るとありとあらゆるジャンルの古本がある。

書店の店舗から通路に溢れ出る本

▼店名の由来

本屋を開くというアイデアが浮かんだ時、その店名は自分の好きな本から取ろうと決めていた。そして選んだのが東野圭吾の『ナミヤ雑貨店の奇蹟』だった。その中国語の訳本のタイトルは『解憂雜貨店』。「解憂」は憂い・悩みを解消するという意味になる。ナミヤ雑貨店のように、悩み事を陳さんに相談に来る人もいるのだろうか。

「わざわざそのために店に来る人はいませんが、街市というのは市民の生活の一部ですから来店者とおしゃべりすることはよくあります。その時に、自分の悩みを話す人もいますよ。誰かが聞いてくれれば憂いが軽減されることもありますし、また家族など親しい人には話せないことも他人になら話せるということもありますよね」。

▼アート系を中心とした2店舗目をオープン

市民が解憂舊書店に持ち込む本の中には、写真集や画集など、アート系の本も多くなっていった。それらの本は、厚く、重たいものも多い。廊下に並べるにも限界がある。どうしたものかと困っていた時、大埔の中心を流れる林村河の向こう岸に、政府が中学高校の校舎をリノベーションした「大埔藝術中心」がテナントを公募していることを知った。家賃もさほど高くはない。川にかかる橋を渡ればすぐそこで、管理もしやすい。そこにアート系の本を集める書店を開こうと企画書を提出し、それが採用され、2022年にオープンした。街市の店舗と同様、1階だ。元は校舎だけあって、天井も高く街市の店舗よりも広い。アート本の書店にふさわしく、レトロな書架や家具が並んでいるが、これも知人や廃業した書店、近隣の店舗が寄付してくれたものだ。壁紙は、古くなった英語の辞書や百科事典のページが貼られている。これは欧米の店舗や住宅の例にならったとのことだ。

さすがに2店舗を陳さん一人で管理するわけにはいかず、現在はアルバイトに来てもらったり、さらに大学生となった子息が店番をしてくれたりしている。広くなったこの2店目では、他の独立書店のようにイベントを開催しているのだろうか。

「私の書店独自のものは行っていませんが、地元の団体から要請があれば使ってもらっています。読書会などが多いですね。当初は無料で提供していましたが、主催者がそれでは申し訳ないと、参加費の一部を支払ってくれ、それがこの書店で使えるクーポンとなっています」。

解憂舊書店の「大埔藝術中心」内の2店目。アート系の本が中心。

▼続けられるところまで本屋を続ける

2店舗となった解憂舊書店の今後の展望を聞いてみた。

「うちに限らず、香港ではどの書店も経営が楽ではありません。今、何が本屋の競争相手かといえば、それは他の本屋ではなく、SNSを中心としたネットです。その環境下で敢えて展望というなら、経営を続けられるところまで続ける、ということですね。収支という意味では、幸い家賃とアルバイト代は払えています。息子には払っていませんが(笑)」。

これまで取材した本屋の多くが解憂舊書店のように「続けられる限り続けたい」と語る。それはビジネスとしての厳しさだけではなく、新たな法制度など社会的な要因もある。総じて書店が多くはない新界エリアで、この本屋が長く続くことを地域の読書ファンが望んでいるに違いない。

(取材:2024年4月)

▼店主のお勧め本

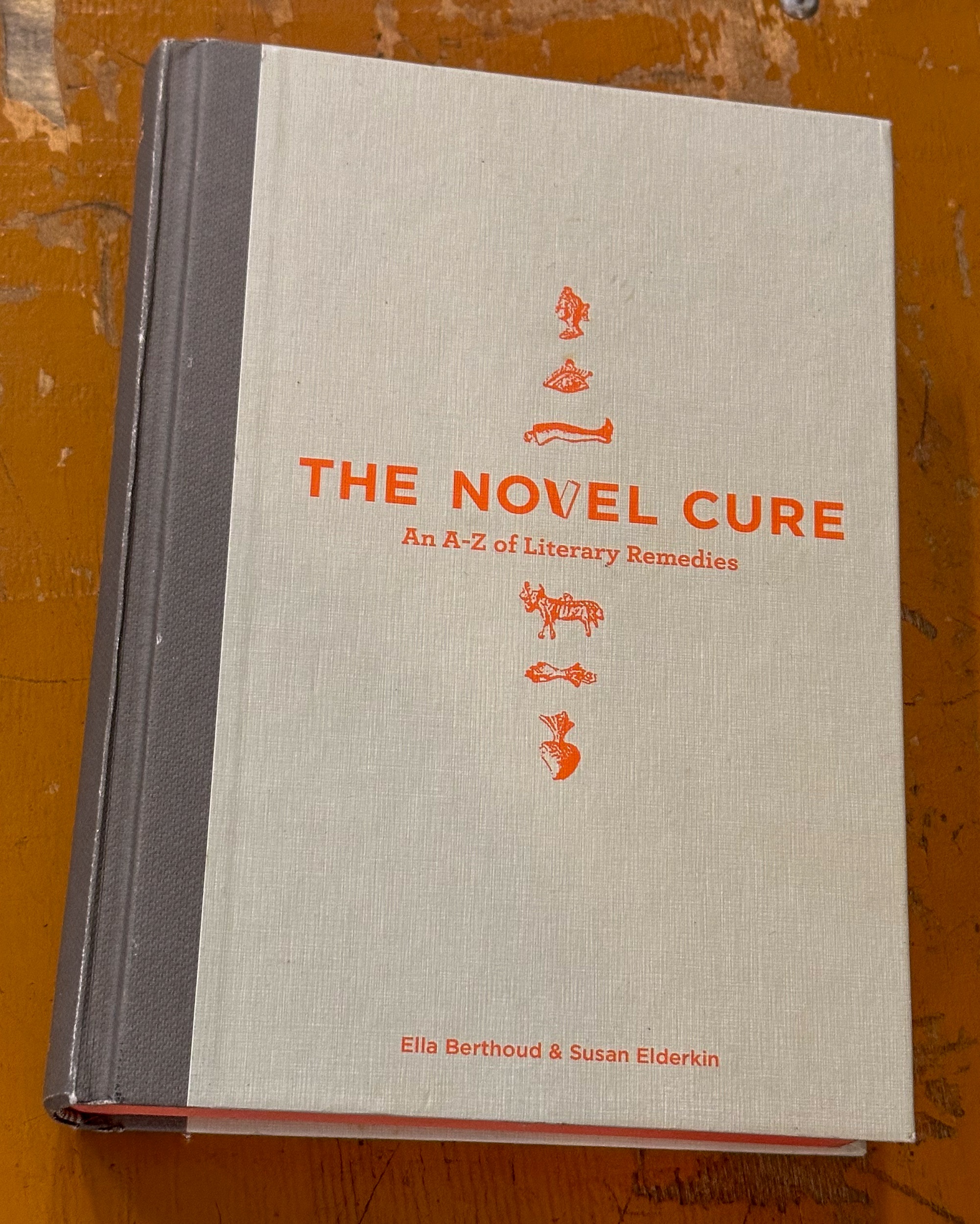

『The Novel Cure: An A-Z of Literary Remedies』

著者:エラ・バーサド/スーザン・エルダキン

著者:エラ・バーサド/スーザン・エルダキン

出版社:Canongate Books

初版:2013年 9月 5日

ISBN:9780857864208

本書は、金原瑞人/石田文子の翻訳で『文学効能事典——あなたの悩みに効く小説』として2017年にフィルムアート社から出版されている。

様々な肉体的・精神的な問題について「処方」を与える一冊。但し、処方で示されるのは薬ではなく、『百年の孤独』や『老人と海』、『ねじまき鳥クロニクル』など古今東西の文学作品。それらを読めば悩みが解消されるかも?

なお、解憂舊書店の英語店名「The Book Cure」は本書に由来する。

▼書店情報

解憂舊書店

定休日:なし

「寶湖道街市」店

住所:大埔 寶湖道3號地下 寶湖道街市 地下F21

営業時間:11:30-20:00

「大埔藝術中心」店

住所:大埔 安邦路12號 大埔藝術中心G04

営業時間:13:00-20:00

Facebook:https://www.facebook.com/thebookcure.hk/

Instagram:https://www.instagram.com/thebookcure.hk

写真:大久保健

―――――

大久保健(おおくぼ・たけし) 1959年北海道生まれ。香港中文大学日本学及び日本語教育学修士課程修了、学位取得。 深圳・香港での企業内翻訳業務を経て、フリーランスの翻訳者。 日本語読者に紹介するべき良書はないかと香港の地元書籍に目配。訳書に『時代の行動者たち 香港デモ2019』(白水社、共訳)。