水滸伝の版画⑧ 『天罡地煞図』(下)―渡辺崋山の関わりをめぐって―

瀧本 弘之

前号は『天罡地煞図』に描かれた水滸伝の英雄を一部紹介した。同書は刊本2冊で、図像の元は清代の杭州西湖近辺の画家、陸謙が描いたという。もとは絹本の画巻で、原本は現在知られない。絹本の模本(これも絹本)が早大図書館に所蔵される。刊本にしたのが『天罡地煞図』と名付けられたものだが、絹本の模本と比較すると大きく出来栄えに差異がある。画家は陸謙とあるが、この画家の実作品は現存しない。文字の伝があるものの謎の画家である。

『天罡地煞図』は冒頭から順に英雄像を並べるが、その序列が独創的だ。煩を厭わず、初めの十数人を書き並べていくと、次のようになる。即ち、人名、評語の順である。

宋江、縱橫滿天下義氣獨超羣

吳用、說劔談兵星斗寒

盧俊義、仇深一奴力敵萬夫

關勝、運用絶倫漢室偉人

林冲、報讐雪耻身無寄匹夫一怒群雄起

公孫勝、涉世鍊形起塵入塵

柴進、瓊枝照席海內三千客

花榮、將軍三箭定天山

朱仝、疎射伏義屠龍爲枝

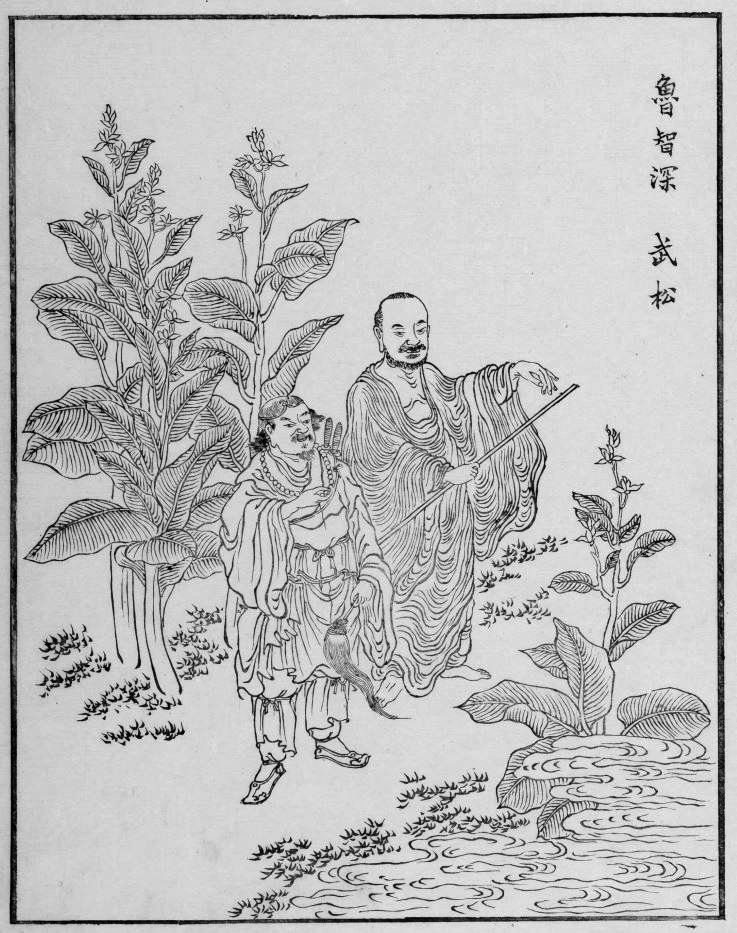

魯知深、飮酒爲性人名杖頭酷虐不可近

張淸、百戰無雙手敵國逢佳偶

秦明、亡家誠報國鳳柱鸞膠續

呼延灼、簪纓累世鵬搏鳳擧馬革還時慎終繼始

李應、識時務者呼爲俊傑

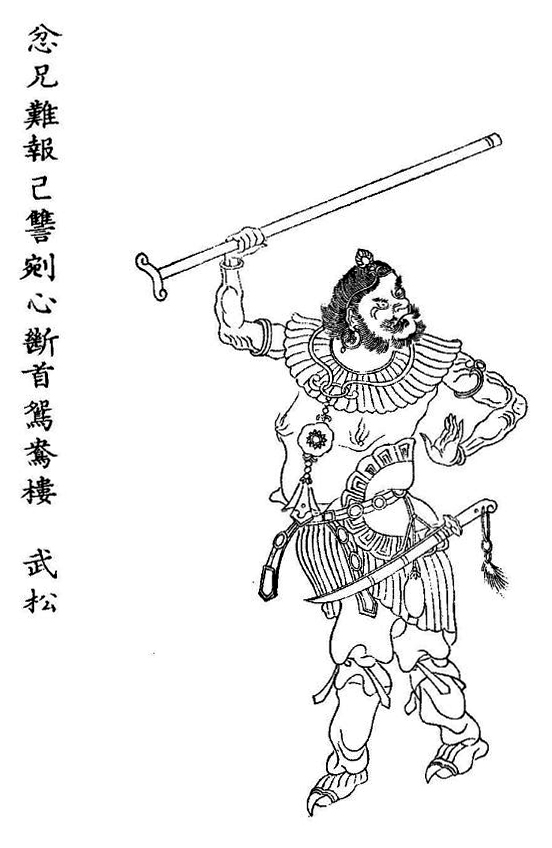

武松、忿兄難報己讐剜心斷首鴛鴦樓

……以下略……。この調子で百八人が並ぶ。この順番には梁山泊の序列はある程度反映されているのかもしれないが、それほど厳格ではないようだ。

これらの図像で独特の感じが出ているのは、その組合わせだろう。

『天罡地煞図』では、原則としてひとり、また二人組が並べられている。そして水滸葉子のような平凡な立像ではなく、全て芝居がかった見得を切る形や戦闘シーンの一齣になっていて、それも一人、二人、三人と組合わせながら決定的瞬間を提示している。

一人だけの英雄像でもとくに異彩を放っているのは、武松だ。武松は陳洪綬の『水滸葉子』(図1)にも杜菫の『水滸全図』(図2)にも登場するが、その図は大きくかけ離れ、見かけだけでは殆ど別人だ。参考にまで、陳洪綬と伝・杜菫『水滸全図』の武松を並べてみる。三者三様で、それぞれ余りに違うので、ことばを失う。但し、陳洪綬・杜菫ともに武松を行者として描いていることは首に掛けた数珠や手の払子、散切り頭などから窺われる。

それに比べてこの『天罡地煞図』の武松はどうか(図3)。第一にそのポーズだが、鉄の棒らしきものを右手にかざし、左手は見得を切ったような形。服装も仏教の四天王などを思わせる。腰には刀を吊して、肩には肩当てらしきものをまとい、腰にも同じ素材のスカートのような被い、首の長命鎖からメダルのようなものがぶら下がり、胴回りにも覆いがある。頭上には孫悟空のものに似た「緊箍児」様の冠り物。図賛によるとこれは武松の兄の武大郎の仇を鴛鴦楼で討ったときの服装のようだ。

武松の兄・武大郎は、西門慶とその不倫相手の悪女・潘金蓮(武大郎の妻)の陰謀で毒薬を喰い亡きものにされた。しかし武松は、その一部始終を共犯者の白状によって突き止め、復讐のために潘金蓮を殺した後、鴛鴦楼二階で西門慶を血祭りに上げる。そして自らの犯行を壁に記した後に進んで囚われの身となって、犯罪者として額に刺青をされ孟州(現・河南焦作市および滎陽市にまたがる地域)に流刑に処される。犯罪者として額に刺青を入れられたのを隠すため前髪を垂らすが、これは『水滸葉子』に描かれている。この武松は超巨漢でこれなら虎退治したかも知れないと思わせる迫力だ。比べると杜菫の武松は、あまりに平凡で頼りない。

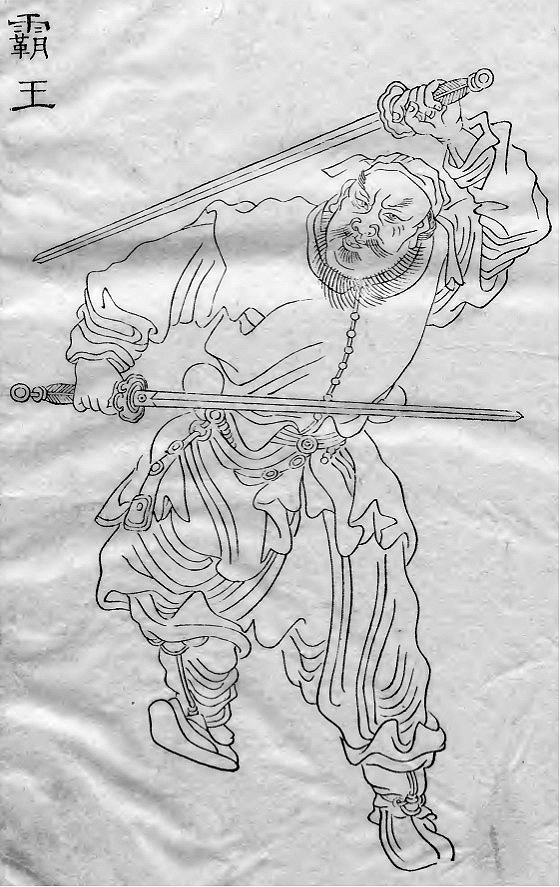

『天罡地煞図』の武松は上半身殆ど裸形に武器をまとう姿で、このポーズはどこかで見たと思ったら、女性だが『晩笑堂画伝』の虞姫(図4)によく似ている。相通じるものがある。虞姫は漢代の英雄、西楚覇王・項羽の愛姫。項羽が漢軍に追われて垓下に包囲され四面楚歌となったとき「虞よ虞よ……」と嘆いたときの最後の舞姿である。これと一対の項羽の姿も挙げておく(図5)。抜山蓋世の英雄、その魁偉な容貌と英姿にも一瞥をしておこう。これは虞美人と一対に描かれているが、釣り合いを取るためか刀を両手に持たされている。英雄が見得を切るときは、刀を手に持って口上を述べる……。「赤城の山も今宵限り……」。国定忠治も、虞美人のようなポーズだったのか。閑話休題。

●崋山の関わりはあったか

渡辺崋山(1793~1841)というと画家のイメージが強いが、彼は画家が職業ではなく本業は武士である。生まれは田原藩(愛知県)の江戸屋敷で育ちも江戸だ。儒学を修めたが、当時幕末に近く藩政は困窮し、崋山は貧困生活を生き延びるための手段として絵画を学んだという。蘭学に関心が深かったので蘭学者を加える辞書もある。藩政の立て直しを手がけたことから経世家とも呼ばれる。絵は伝統的文人画をはみ出て、蘭学に近付き西洋画を取り入れ、生来の真面目な観察力を土台にして、素晴らしい境地に達した。但し作品は殆どが売画で、生活費の足しにするために必要に迫られての作画だった。意外に知られないようだが、新年に飾る初午灯篭の絵など、「民画」も崋山の名前を冠さずに消費された。何でも描いて売り、生活の糧にした。その真剣勝負が崋山の腕を磨いた。今日知られる名高い作品では、教科書によく載っている「鷹見泉石像」(国宝)、死に近い時期に描かれた「黄粱一炊図(重要美術品)も有名だ。泉石像は尊敬する身近な人物を描いた傑作で、対象の高潔な内面まで描き出す清新な作品。「黄粱一炊図」は黄粱が炊ける間に観た一生の夢の故事の一幕で、ここに儚い自らの生涯を投影したような作品でもあり、ある種の感慨と清涼感を与えてくれる。ちなみに華山と表記する向きがあるが間違いとも言えない。一時期華山でのちに崋山と改名したからだ。

崋山と『天罡地煞図』の関わりは、彼が五葉に及ぶ「叙」を認めたこと、そしてその文を彼の実弟が書したことに遺っている。『天罡地煞図』には、その刊行者たる多胡逸斎(1802~57)の三葉半の「序」が遺される(文の書者は香雪山晋。これは山内香雪(1799~1860)のこと。山内氏は当時名の知られた書家で市川米庵の門に学んだ。字はさすがに香気が漂っている)。多胡逸斎は津和野藩の家老で、谷文晁に絵を学び、同門の崋山とも知己であった。崋山が叙の執筆を引き受けた理由は不明だが、私は下絵を模写したのも崋山かと疑っている。叙は多胡氏に言及、「忠愛慈恵。政和事間。自公之余。嗜文雅。及絵事。有古君子之風云」と持ち上げる。崋山が手がけたのは叙に止まらず下絵もという証拠はないが、版本からは模写した人物の才気の片鱗が窺われ、絹本の模写と比べて雲泥の差が感じられる。絵事に秀でた人物が紙背から現われている。最後に一頁にわたり大型の刻印の篆書で□[生?]楽堂とあり、その後に「玉山林春水鐫」の文字、傍に「門人森蟭螟/瀧蓑笠 同刀」とあり、一番最後に林氏の跋で一葉が付けられていて、次に「江戸蓮堂林垤跋」と記される。蓮堂は上野不忍池のこと。林垤氏の号が春水なのだろう。またその後には「刷印伊小銀」と、印刷工が示される。これだけ人名を明らかにしているのは珍しい。

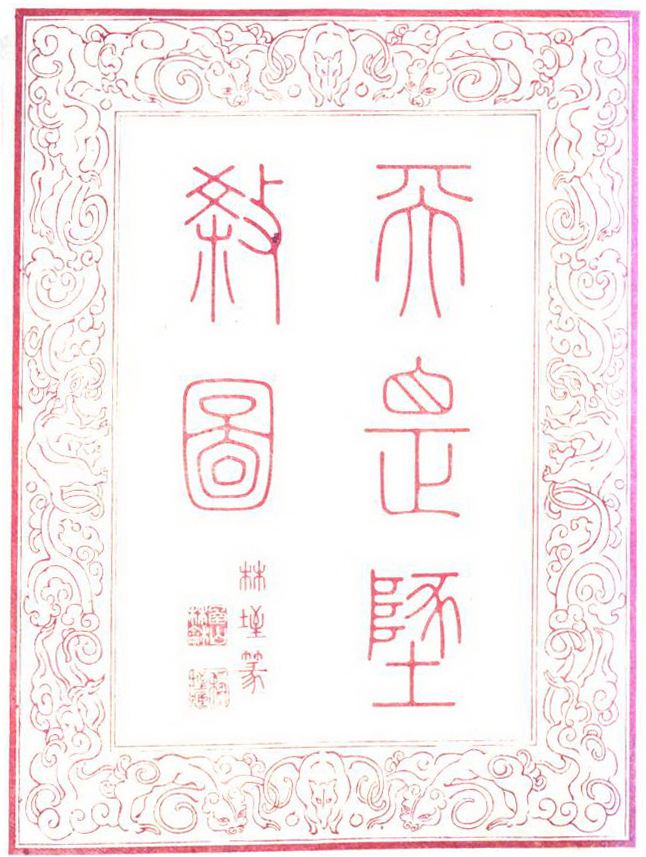

ちなみに封面は篆書を並べ、ふつうの教養では判読も難しく、また即座に水滸伝を想起できない(図6)。これは水滸伝の豪傑という微妙なテーマをカムフラージュする工夫なのかも知れない。書は林春水のものだ。

崋山が『天罡地煞図』に関わったことは、公には知られていない。多くの研究書に崋山の事績は網羅されているように思われる。書翰も活字化され年譜もある。しかし『天罡地煞図』と崋山の関係は、歴史の闇に没したままだ(森銑三『渡辺崋山』には示唆的な記述がある)。

(たきもと・ひろゆき 著述家、中国版画研究家)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。