タイ、ミャンマー国境 ラフ族と雲南人の茶

2023年の初め、チェンマイに1か月滞在した際、紹介されて出会ったYok。彼女の話はあまりに興味深かったため、彼女の生まれた村まで連れて行ってもらった。チェンマイから車で3時間行ったファーンという街から、更に山の中のでこぼこ道を40分ほど行ったまさに山の集落、ドイプーメン。

Yok(左)

Yokの父親は雲南出身の中国人、郭有禄。地元ではジャファーと呼ばれていた。1934年生まれの彼は、第2次大戦が終わり、国共内戦で混乱した中、雲南とミャンマー、タイの山中を行き来していたらしい。トラなどを撃つハンターをしていたとの話もある。そこでラフ語を流ちょうに話すアメリカ人と出会った。そのアメリカ人は宣教師の息子で、当時宣教師はこの山の中でラフ族の改宗に尽力していた。

その繋がりもあって、郭はタイ–ミャンマー国境のラフ族の村、ドイプーメンに出入りするようになり、村長の娘を見染め、やがては結婚するまでになる。一方アメリカ人の方は、実はCIAのスパイだったが、郭はそのことをどこまで知っていただろうか。まさに戦後この山中を舞台に、様々なうごめきがあった時代だった。この辺の話はYokの兄、三男のDomが教えてくれた。彼は父の死後、アメリカへ行き、その話を直接聞いている。

結婚した郭は義父の村長の地位を継承していき、中国人でありながら、この付近のラフ族の頭目となっていく。そして子供を次々に授かり、1980年までに11人の子に恵まれた。Yokはその最後の女の子だった。

1970年、タイ国王(プミポン国王)がヘリコプターに乗って、この付近にやってきた。当時は道もない山の中。郭は国王から直々に「ケシ栽培を止め、茶に転作」するよう指示を受けたという。一説には茶への転作は郭の進言だったとも言われている。当時山岳地帯の民族は、収入が得られるケシ栽培をかなり行っており(現在でも行っている地域はある)、国際的な問題になり始めた時代だった。

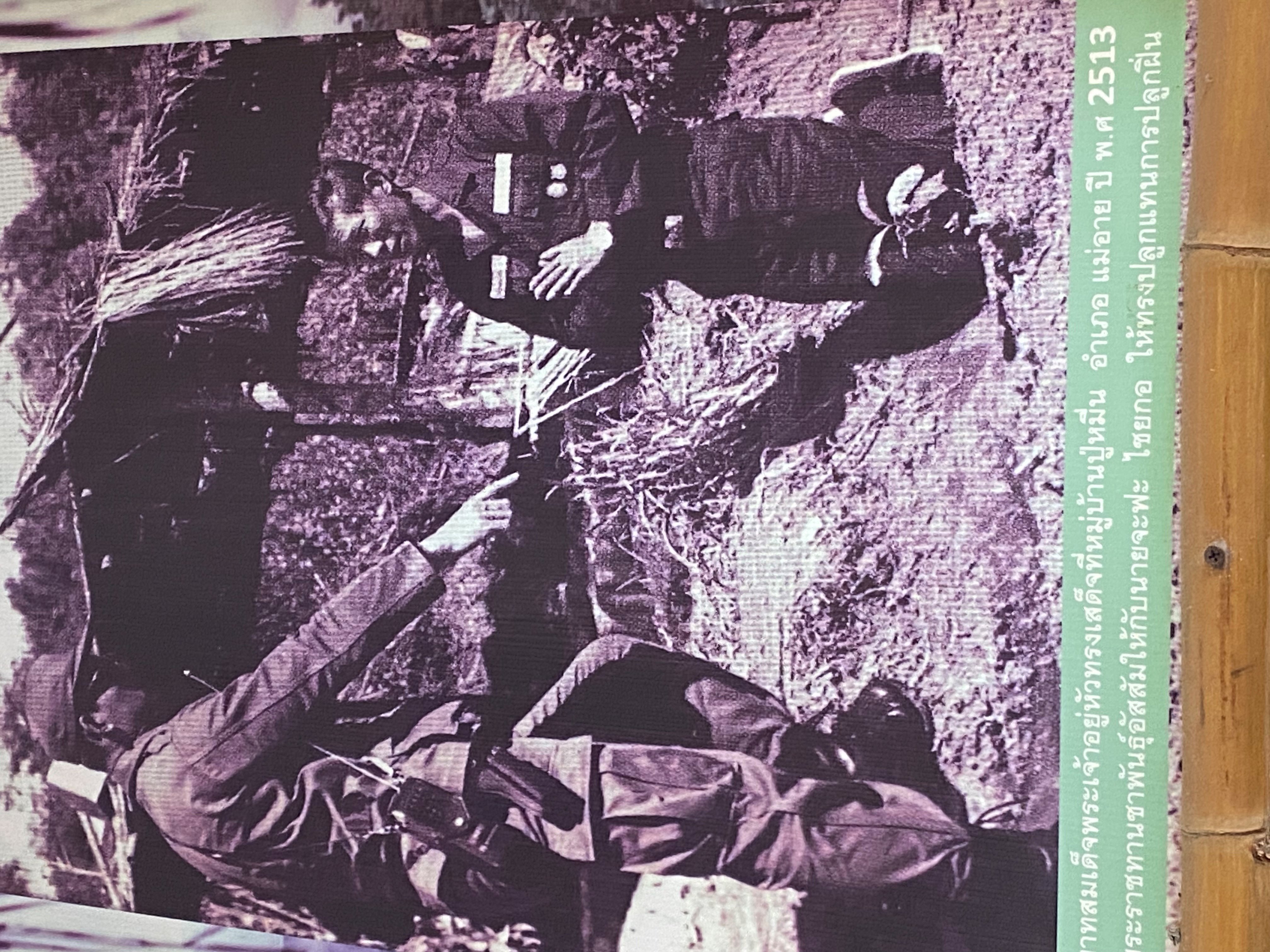

1970年 プミポン国王の指示を受ける郭有禄

当時はちょうど中国の文化大革命中であり、東南アジア諸国は反共政策をとっていて、国王がこの山の中にやってきたのは決して偶然ではない。移動系山岳民族で国籍を持たないラフ族が山と街を行き来しやすいように、国王はその証として「コイン」を渡し、その便宜を図ったという。因みにこの地域のラフがIDカード(国籍)を得るのは随分後のことらしい。

ここから郭とラフ族の茶業が始まる。郭は自らスリランカや台湾を訪れ、現地の茶業を学んだ。更には長男・次男を台湾に送り、茶の勉強をさせている。当時の茶業試験場(呉振鐸場長)にも出入りしていたのでは、との話もあったほど、熱心だったらしい。北部タイと言えば、国民党系の人々が住み着いており、台湾から烏龍茶の製法などが伝えられたのは1990年以降だが、それよりはるか前に、郭一家は台湾で直接学んでいたのだ。

ドイプーメンの茶畑(左がDom)

新しい茶畑を開拓し、茶の種を植え、何とか茶工場建設に目途をつけた。山から下りてくるのは大変なこともあり、国王に願い出てファーン郊外に土地を分けてもらい、ラフ族が移り住んでいく。現在でもファーンの街中に、郭の家が残っており、郊外にはラフが住む村がある。

そんな、事業が軌道に乗り始めた1983年、郭有禄は暗殺されてしまった。やはりケシなどの利権絡みだろうか。残された子供たちのところへプミポン国王が訪れ、慰めた写真が残っているから、彼の死はこの地域の一大事件であり、彼に期待していた国王の悲しみも大きかったと思われる。この時の様子が、何かの記念の100バーツ札に印刷されているのも、それを表している。

プミポン国王と郭の子供たち

記念の100バーツ札

11人の子供も抱えて、突然夫を亡くした郭夫人のその後の苦労は想像に余りある。ただDomによれば「父は子供の教育には極めて熱心だった」といい、その甲斐あってか、困難な状況を乗り越えられたという。ただ茶業に関しては、一時は止まってしまい、山の村には茶樹だけが残されたようだ。

2000年代に入り、Yokはチェンマイ大学で観光学を学び、その方面から茶業と結びつける、所謂ティーツーリズムを志向している。Yokのすぐ上の兄Johnも、2012年にファーンで茶とコーヒーの工場を開き、現在事業を拡大している。

チェンマイ郊外の村には、最初はラフだけが住んでいたが、今やタイ系の人々と混在している。現在は立派なお寺が立っているが、その横に郭が建てたという小さな観音堂も残っている。そしてその下の道に、実にひっそりと郭の中国式の墓があり、そこに静かに眠っている。タイは上座部仏教で一般人の墓はないが、やはり彼は中国人だった。

ファーン郊外 郭有禄の墓

因みにドイプーメンのラフ族は、彼の義父の時代から住む人々は精霊信仰ながら、後からビルマから来た人々はほぼキリスト教徒であり、その宗教・言語などは極めて複雑に絡み合っている。そんな極めて難しい地域で、中国人ながらラフなどを纏め、国王の指示を守り、茶への転作を進めた男の実力は並大抵のものではなかったはずだ。

▼今回のおすすめ本

中国・ミャンマー国境地帯の仏教実践 徳宏タイ族の上座仏教と地域社会

ミクロな地域から見える仏教のダイナミズム。国境をまたいで生きてきた人びとの、民族や宗教の動態を地域社会の文脈から読み解く。

――――――――――

須賀 努(すが つとむ)

1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。

blog[アジア茶縁の旅]